【新書】《末日練習》序──「後來」的香港故事

「這是時代的失眠症把我魘著了,可是我喜歡這種驚醒,不斷驚醒。」

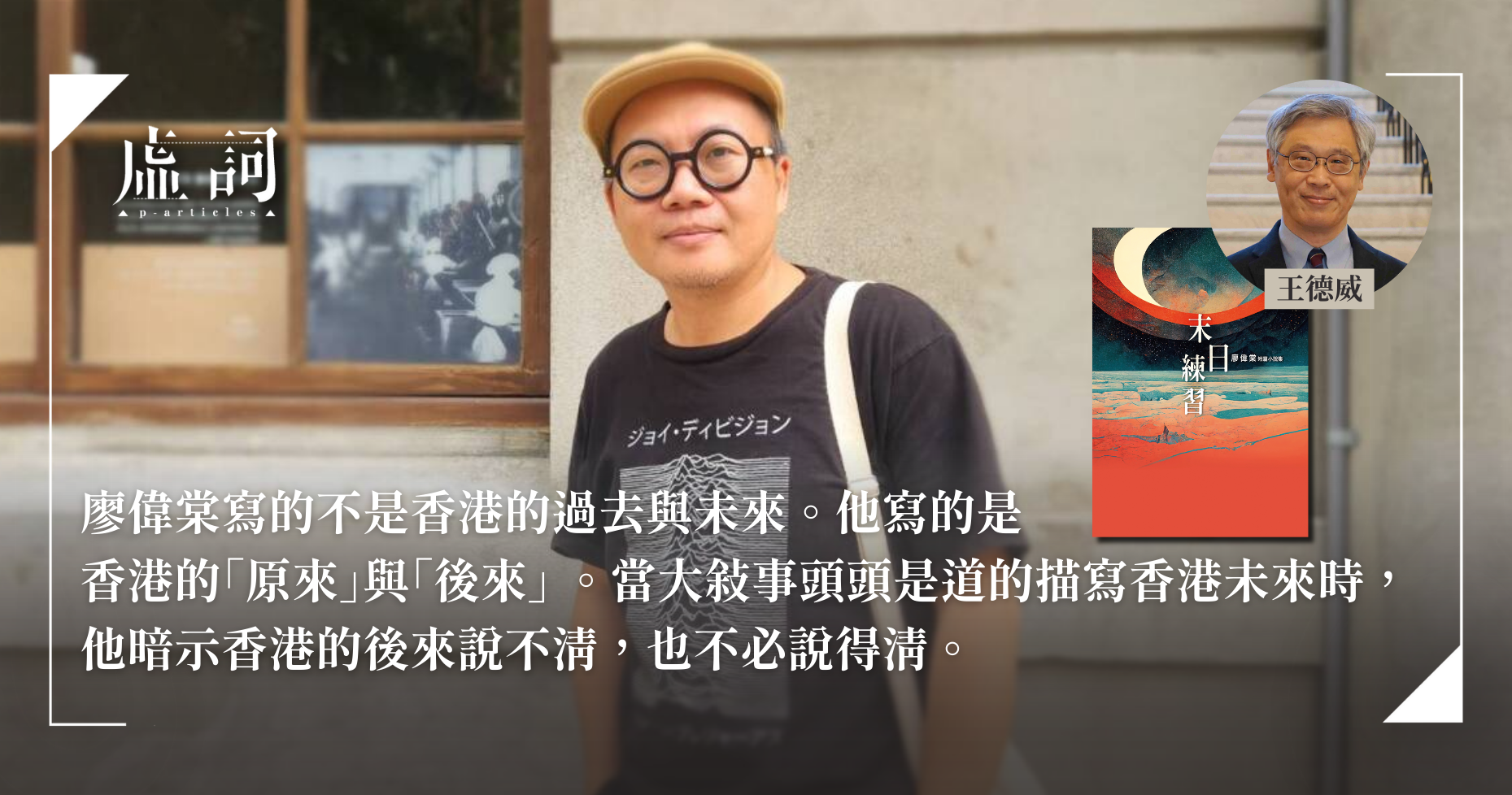

廖偉棠是香港中堅世代最出色的詩人之一。他的詩帶有濃郁現代主義色彩但又不為所囿,古典的隱喻、時代的喧譁並存於字裡行間,詠物抒情之外從來不乏歷史興歎。廖偉棠行有餘力,也有不少散文甚至攝影集問世,至於小說則是淺嘗輒止。《末日練習》是他繼二○○四年《十八條小巷的戰爭遊戲》後再度推出的短篇小說集,集結二○○五年至近期的創作十六篇。小說構思奇詭,形式多變,其實很難歸類,廖偉棠以詩人之筆敘述故事,果然別具一格。

《末日練習》講述了什麼樣的故事呢?地球人類遇見遮天蓋地、體積大到有如墨西哥般的外星人,日軍占領香港、薄扶林女妖前來報喪;清末民初北京城內出現了神祕女刺客,海內外詩人互相傳述彼此的神奇遭遇;民國人魚公子變化莫測,西藏靈童傳奇轉世;世界末日即將降臨,核爆已經摧毀香港,天下大亂,黃色的救生筏航向星際以外……。廖偉棠出入科幻和玄妙之間,串聯其間的創傷、暴亂、不義,彷彿一場又一場的噩夢,不斷驚醒他。但他卻寫道,「可是我喜歡這種驚醒,不斷驚醒。」

在稍早創作的〈魚公子〉和〈餓火─或:跳泰山的人〉裡,廖偉棠鋪陳民國傳奇,注入神祕氛圍,筆法精緻,不免令人聯想何其芳(1912-1977)《畫夢錄》(1936)裡那些似詩歌似散文的小品,唯美耽溺,迷離而妖嬈。但之後他的風格逐漸改變;脫去筆記小說的趣味,從歷史、科幻、宗教、甚至電影動漫(《銀河鐵道999》)中找尋靈感,故事越發多元,但他熱衷那種似幻似真的趣味仍然不變。

這樣的風格當然和他作為詩人的特色有關。超越傳統敘事起承轉合的邏輯,他自覺在小說裡融入大量詩歌元素。何其芳以外,〈薄扶林的報喪女妖〉裡的戴先生顯然意指戴望舒(1905-1950),〈將軍的頭〉典出施蟄存(1905-2003)的名作,內容則折射穆旦(1918-1977)的生命歷程─尤其是滇緬戰爭經驗─展開。廖偉棠也指涉俄國的流亡詩人布羅斯基(Joseph Brodsky, 1940-1996),流放詩人曼德爾施塔姆(Osip Mandelstam, 1891-1938),奧地利的里爾克(Rainer Maria Rilke, 1875-1926),法國(猶太裔)的策蘭(Paul Celan, 1920-1970),還有巴勒斯坦等「小文學」詩人。他甚至從AI生成或轉譯詩歌,用為情節的接駁。

如果敘事─尤其是標榜現實主義的敘事─反映或辯證現實合理性或合法性,廖偉棠則以詩的隱喻能量探觸文字的極限;詩無中生有,從而打開現實所加諸敘事的鎖鏈。因此,他那些天馬行空的情節人物並不僅止於炫耀詩人想像的無所不能,更不是後現代式的虛晃一招。他將小說集命名為《末日練習》,顯然意有所指。末日意味時間的盡頭,歷史終結,文明崩裂,所有人間意義就此煙消雲散。但末日的「練習」何所指?是預知死亡紀事,或是輪迴度脫,或是弗洛依德所謂「fort-da」失而復得的孩童遊戲,或是文學根本的弔詭─表達那絕對意義,無論是真理或其毀滅,的不可表達性?

小說集充滿各種有關終末的情境,從核武毀滅到革命覆亡,從飛來橫禍到宿命情殤。但「末日」藏在更深的線索裡?細讀廖偉棠的作品,不難發現其中有一個反覆出現的「刺點」(punctum),隱隱約約暗示「末日」或許不在未來,而是無所不在。不願或不該發生的其實已經發生過了,或那即將發生的剎那其實已成過去。「末日練習」不是未雨綢繆,而是重複悼亡傷逝,預言幽靈的復返,就像〈問君何所之─或:巨人傳〉中那個據說永遠漂遊的外星人,其實已經死過一次;或〈末日練習〉裡的靈童,轉世之前已經和魔鬼大戰三百回合。

這個「刺點」名為香港。值得深思的是,《末日練習》以香港為主題的作品其實很少。〈薄扶林的報喪女妖〉是其中之一,描述一九四一年底日軍占領香港後「三年零八個月」的境況。多數作品僅在有意無意時,「點」到香港一鱗半爪。然而這點到為止的筆法貌似輕描淡寫,卻讓有心的讀者彷彿被刺中要害,隱隱作痛。〈問君何所之─或:巨人傳〉中的外星人講粵語;〈似是故人來〉中一位母親與巴勒斯坦少年在Beyond(黃家駒)的歌聲中,坐著黃色救生筏飛向天外,〈後來,你有沒有去過桑頂寺〉中老去的西藏小說家曾有過一段香港歲月無從聞問。而〈劫獄前夕〉中的敘事者這樣回顧著,「於是一百三十六年前一場失敗的革命就呼應了三十多年前香港那一場革命。MARCUS以一個小說家的獨立性提出自己的暗示:成功與失敗的分野在哪裡?辛亥革命是孫中山和同盟會完成的嗎?那些淹沒在歷史主流敘述之外的人,她們的成功與失敗又是什麼?」

浮沉在時間的洪流裡,廖偉棠寫的不是香港的過去與未來。他寫的是香港的「原來」與「後來」。該發生的不該發生的都已經發生,因緣俱分進化。在更廣袤的劫毀裡,香港後來怎麼了?當大敘事頭頭是道的描寫香港未來時,廖偉棠暗示香港的後來說不清,也不必說得清。

香港是以一種念想,一句偈語,一個風暴兵的姿勢,一則外星人的訊號,紛然散落在看似非關香港的字裡行間。業力化為願力:「文字的宿命不是只有記憶與真理的捍衛,文字本身會生成歷史以外的另一歷史。」張愛玲所謂「時代的列車」興興轟轟的往前開著,廖偉棠告訴我們,開著開著,列車脫了軌,飛向銀河鐵道,詩的星空。

《末日練習》以徐梵澄(1909-2000)的禪詩作為開篇按語:

一自華年失所歸,青山無復鷓鴣飛。

早知夢裡空啼笑,等識人間漫是非。

徐梵澄曾為魯迅弟子,卻深有佛緣,是一代古印度學及佛教史大家。他曾旅居印度三十三年,文革後回歸中國。殘陽如血,唯梵心是問。廖偉棠以他的詩作為開篇,自然有其道理。

但廖偉棠所流露的情懷更讓我們聯想新儒學大師唐君毅(1909-1978)讀《水滸傳》的心得。唐君毅談水滸好漢從驚天動地到寂天寞地,「不思前、不想後」,兀自迎向宿命,不禁感歎,哀樂之來若無端,而其去又不能止,無跡而不知所在,此真人間之至悲。

唐又陡然轉向歷史語境:《水滸》初成於元代:「元之時代,乃中國文化精神上不能通於政治,下不能顯為教化,而如夢如煙,以稀疏四散於文人,書家,畫家,及僧道之心靈中之時代也。此時代中人,皆有悲涼之感焉,唯如煙雲之繚繞,而歸於沖淡。倪雲林之畫與《水滸》,乃表現同一精神境界。」(《中國文化之精神》)

唐君毅的《水滸》點評寫於一九五○年代初,其時他剛剛逃離大陸,托身香港。七十年後由香港避居台灣的詩人廖偉棠以《末日練習》寫出另一則「後來」的故事,如夢如煙,不知所以。廖偉棠或許無從應和唐君毅所見的文學精神世界,但兩人皆以香港為喻,引譬連累,秘響旁通,庶幾近之?