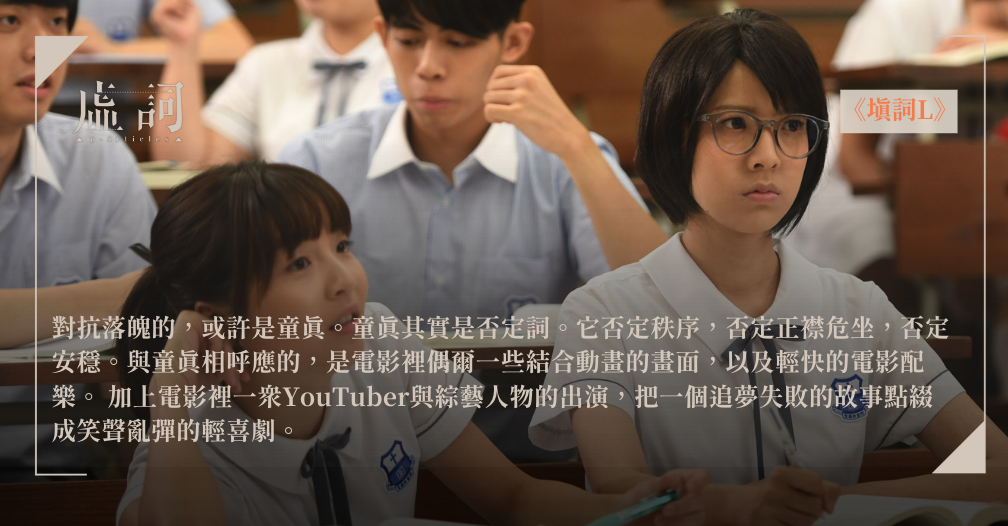

《填詞L》改編自導演黃綺琳的真實經歷,張欣怡認為羅穎詩之所以一次次做會落空的事,是源於一種童真——三人圍坐的暖黃飯桌,呈現家庭有渾然天成的輕鬆氛圍,因此即使失敗,也是輕盈。她再將這個追夢過程比喻為「愚公移山」,導演貫徹戲內外的愚公言論,半開玩笑地說,假如你想填詞但失敗,也可以先拍一部講自己想成為填詞人的電影,再自己為所有的電影歌曲填詞,如今《填詞L》上映,不知不覺,山就移到我們眼前。 (閱讀更多)

《沙丘:第二部》:作為電影文本的彌賽亞

影評 | by 曾友俞 | 2024-03-07

《沙丘瀚戰》第一部被人詬病為「預告的預告」後,如今迎來第二部,曾友俞認為是面對批評的絕對反彈:只交代幾個重要環節,其餘全數留白,將近三個小時的片長中用大量的特效,以及動作畫面來填充劇情的貧乏。他再指出《沙丘2》充斥著角色迅速的轉變,就如Paul 在喝下生命之水後,就馬上黑化,卻沒有充足的交代——若電影的敘事循環無法經由電影自身來實踐,卻需經由外來物的補足,那麼這樣的作品是有缺陷的。 (閱讀更多)

《可憐的東西》人性的壯遊

石啟峰評《可憐的東西》為本年度荷里活的奇葩,由母親Victoria遭受丈夫施加的心理壓迫和虐待,到女兒Bella險被剝削身體和性的自主權,兩母女的前世今生面臨同樣的性別不平等。但他認為Bella的視野還要更加廣闊,讓觀眾遊歷了一場貴族少女的壯遊,隨著Bella漫遊各地,了解維多利亞時代的運作方式,接受一場又一場的震撼教育,看她整個人生砍掉重來的學習歷程,本質上是驗證了英國經驗主義。 (閱讀更多)

木漏れ日日和——《新活日常》的木、日、影

雙雙看完《新活日常》的那晚,想起中學圖書館西北隅存放卡片目錄的小木櫃,就像平山的生活日常——一沓重複的表格,統一,泛黃,手寫,沒有更新,但有一種極簡主義的質感。他亦分析「木漏れ日」的構成,指出並非日日是好日,公廁有很多種,日子也是,平山的睡房「精緻」但樓下的儲物間依然凌亂;而片中的「影子疊加」問題令他想起了房慧真〈聊齋〉與《燒失樂園》裡的海美,她們的影子想必是很輕,很輕。 (閱讀更多)

《墜惡真相》——事實與真相的隔閡、信仰之躍及審判本身的傷害

影評 | by 曾友俞 | 2024-02-28

臺灣律師作家曾友俞評《墮下的對證》,認為臺灣譯名《墜惡真相》使用「真相」一詞多少有些誤導性,因為「真相」從來不是法庭在意的,應以原文翻譯為「一個墜落的解剖」更為恰當。《墜》不但具有懸疑片與法庭片的外觀,實際上更讓觀眾意識到「決斷—判斷」的代價,以及提醒了我們審判程序——國家司法所具有的權力所帶來的傷害。 (閱讀更多)