緩慢移動著的情感裝置——寫鄧廣燊走近第十年的創作迴旋

藝評 | by 馬琼珠 | 2024-09-19

還記得那一年一個夏天一個午後,我趕著去看廣燊在浸大的一個聯展。是最後一天。那時,投影機是作品一部份。據說他在現場投影現場畫。我没有看到這個過程。但畫面又回到他的家居一景,這是我肯定的。

把時間稍稍推前一點。是2017 年至2018年。我們再次在課堂遇上。實在,學生和教師的角色,派不上用場。六年後的現在,回想那些單對單指導環節及集體評論日,對廣燊來說,應該是頗抽離而遙遠的。但在那兩年,他以鉛芯筆,一筆跟一筆的 「刻」 下他媽媽用過的醫療相關物品,那些能握在手中的細小紙上畫面;我用上極理性的思維,毫不猶豫去一一消化下來。理性,在我來說,可以是首先不帶批判的看,客觀去看那些東西的存在;或者借用村上春樹式的語言,就是 「直接吞下去」 就可以了,何必思考;至今,這一小段歷史,還被我緊緊記著,亦算得上是我的教學生涯裏的小小迷思。之後,我學會了,即使是不能自持而必得如懸崖勒馬般面臨的個人經驗,在作品出現後,無論如何事情都會無限退後,留下來的,是騰出的未來,永遠有待他者的心情去填寫。因此,我在往後看廣燊的作品時,也都會採取先 「照單全收」 的方法。

把時間又再稍稍推前一點。2015年至2016年。我們首次在課堂遇上。年紀更輕的廣燊。那課叫 「二維視覺實現」。其中一個習作是叫同學們拿家裡相簿作為原材料。相片的內容範圍並無限定。廣燊原來就是屬於那些不會輕易把私人的事情和情感說出來或表現出來的創作人。但可能藝術創作就是有千絲萬縷的線索和錯綜複雜的歴史,他在那個習作上找來了一張幼稚園畢業照,裡面當然有小時侯的他,原來也有她。後來,這個她,是伴侶,也是經常合伙的創作人。我在2021年中離開香港前的一個晚上,第一次和他倆一起吃飯飲酒,談了好多創作的事情。但我沒有提及這張畢業照,大抵因為只是我非常私密的去看去記著 : 曾經有過這張神奇的相片,巧合的 「再相遇」,而相信這預視了一個畫家,與照片(不是作為攝影媒介)產生密不分割的關係,也甚至可視作神秘的情緣。

2024。可能已是數月前,因寫這篇文章的緣故,我們做了一次線上訪談。我問他,甚麽是 「物件」? 他只簡單地說 : 就是「死物」。在西方畫作裏,稱呼那些畫中的物件為 「STILL-LIFE」(中文翻為 「靜物」)。而事實上,Still-life 字源自荷蘭語,意謂任何不會移動或已死之物。在那些16世紀的靜物畫,就能找到大量人工製物件、從大自然而來(已不生長)的物質和死了的動物。原來廣燊的答案,十分正確。沒錯是死物, 不再動了。在他的畢業作品裏,繪畫的對象直接就是死者的物件。離世的媽媽。物件還在。Object as Subject 。「物」作為題材。再也看不見的媽媽。再沒有用途的物件。 「死亡」,可能有不同的定義。但 「鮮活」肯定不是 「死亡」的相對詞。他們甚至有時手牽手,在那些幾乎毫不故技地炫耀奇珍異物( 獸) 的古典畫中,演繹鮮活的死亡,華麗而淒美的一幕幕。而回想起廣燊那批畫,物件只是孤絕和單獨地被記述在畫面。物件,未必是記憶之載體;也看不似懷舊之物;當然也沒有潛質成為心理分析中迷戀沉溺對象的符號代替品。 在那次訪談後,我延了好長的時間,還未開始這篇文章,可能是因為我還未能快速地進入他在今年九月個人展覽的作品。那裏有好多新經驗、新故事、新典故。在未來得及消化,我得在個人記憶庫裏,在我近幾年記憶力越是不濟,但對剩餘的殘影片刻越有著執迷不悔的堅信的同時,找到關鍵的未明之物,而勉強書寫下來。

先把時間回到我記得的那個氣球。2020 年,廣燊在Hidden Space*做了他第一個個展。那次,他有意離開 「母」題。只有一件最後(可能不是最後?)有關他媽媽的作品。選擇的媒體,不是鉛筆畫,而是錄像。也不再是 「死物」 ,而是他在 「表演」——吹一個好大的氣球,直至它爆破為至。他在吹氣口加上了牧童笛,所以在整個過程會產生高頻的尖刺聲效。據說那與他媽媽生前的病況有關。站在那小小的電視屏幕前,我首次在廣燊的作品裏,感覺自己被邀請,「觀看」 一段高度濃縮的時間—— 時間被具體化形象化。物理上,空氣澎漲,膠質氣球在充盈,成了看得見的立體、佔空間的形狀。一個知道將會破,也未知會何時會破的心理關口。在這錄像每次結束及重新播放之時,無限輪迴。 與其說這是等待的過程,我傾向被創作人擺佈,接受驚心動魄的佈局。多年後的現在,身為高齡媽媽的我,幾乎每天清晨四點因心悸在床上醒過來,不帶悲觀情緒地想到死亡這件事,而估量自己死後,我女兒的模樣和生活,甚至是自己作為她腦海中的影像是以甚麼形式出現等等。 不知廣燊在製作這作品時,用了多少個氣球,花上多少個take。我無意去追問。不過,我內心深處,會把這個作品視為生還者的勇敢回顧,一場濃縮苦難的展演 。渡過苦難的感受,很難與人分享。如果要達至深刻表述,那需要創作人高度的克制。

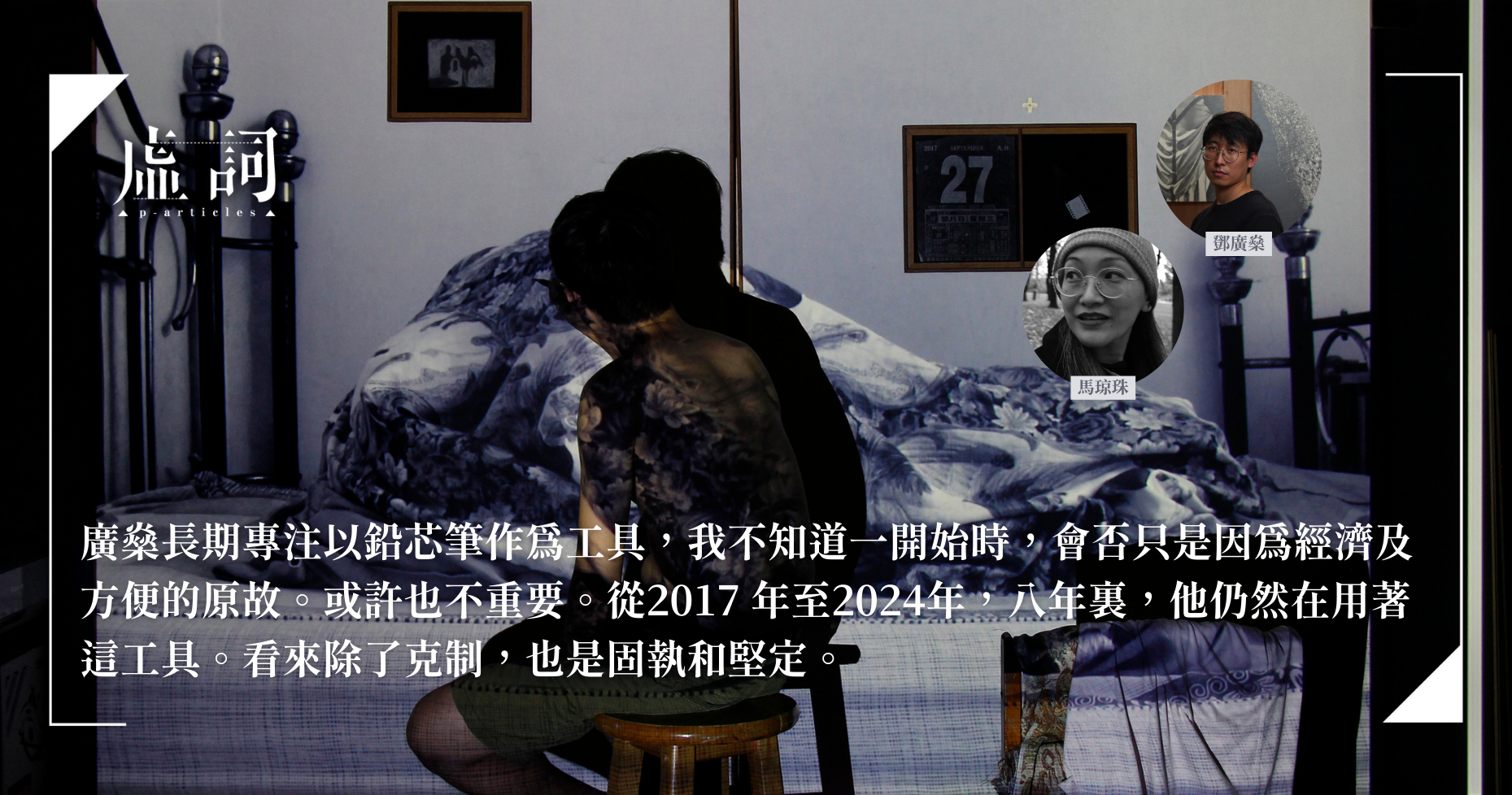

我興幸,那時我沒有把藏在家居深處的一本羅蘭巴特《哀悼日記》送給他。 我也選擇了克制。而克制,有時是要通過對工具的選擇、物料運用的步驟和物質性效果的要求,有著肯定和不偏不倚的態度。我無意把藝術家在創作過程中神性化起來,反之,相信更多時候,可能只是性情使然而集成練成的藝術結果。據說,比利時畫家Luc Tuymans早期只用一支畫筆畫畫。 他的工作室裏,就只有一支油畫筆。我常想像,那種Tuymans 式的灰度,或多或少是這樣得來的——少數的顏色、大量白色加小量黑色,於反覆混合、吸收和洗濯間,在同一支畫筆頭努力「油」合。至於廣燊,他長期專注以鉛芯筆作為工具。我不知道一開始時,會否只是因為經濟及方便的原故。或許也不重要。從2017 年至2024年,八年裏,他仍然在用著這工具。看來除了克制,也是固執和堅定。

所以,我覺得也值得談談那些鉛芯筆。沒有木包棵著的機械筆桿,本身是一種不用説明書的器材。廣燊說他特定選擇筆蕊的粗度與夾度,使灰度效果一致。4B 。0.5mm。比起油畫筆,很多人在學時期也用過鉛芯筆。上繪畫課時不會教。 沒有高高在上的藝術光環。方便使用,不像木鉛筆,不用另外置鉛芯刨。這是大部份人也有的經驗。這種有趣的小型機械, 手緊握著,一下一下按著朝向上空的安全塞,朝向地面(通常是紙面) 的那方,有效率地擠出一節又一節的鉛芯,完成地心吸力的定律。它同時可以很碎弱,偶有不慎,伸得太長,就會折斷。在增一支鉛芯進入小小膠洞口時,也絕對不能粗心。我在想像廣燊用非常長的鐘數, 把幼小但堅硬的石墨條 「磨擦」 在紙上,視覺上是加數,物理機械上是減數。 在2024 年九月, 廣燊在香港世界畫廊的個展,我因為身處外地,未能看到真跡,而只能看到他傳給我的圖檔。展出的15件新作中,有10件,即三分之二分,是石墨於紙本的作品。鉛芯,其實沒有鉛的成份。它是石墨。這些新作,顯然在黑色的調度上,作出了鄭重和嚴謹的考慮和決定。在此之前的石墨紙本作品,傾向馴服於傳統素描的法則 ,重視線條運動和暗影部份,及容易理解的空間感。但在新的作品裏,有意把空間抽象化和簡化。其中有9張,如果除去具體形象的物件,會看到剩下只有一片片抽象的黑。實實的黑。由一小撮一小撮的石墨,聚起黑暗在喑黑裏 (他說他在黑暗裏看投影機投在紙上的影像),直至底部完全消失。看來非常乾燥的鉛芯,原來成份中有泥。三年前我在華沙的那個深秋,每天走在公園的路上,看到落葉每天在一層一層的增加起來,直至完全覆蓋地面。乾燥的落葉,廣範的疊積起來,在泥巴之間,混成一塊冬天來臨前最後的濃密餘色。不同的是,當我踏在那地面時,枯葉會發出沙沙的聲音。而廣燊有意建築起毫無漏洞的黑,卻存然拒絕了聲音。這種有點不近人情的策略,我曾經在畫家法蘭西培根Francis Bacon的畫裏找到。那些以高彩度(如鮮橙色)近乎平塗,在人物以外的高濃度色塊,密不透風。這種選擇,可能是要引導我們,把情感無限期擱置,孤注一擲,以單色磨平的非背景,不落俗套的非敍事內容,赤裸地迫近我們的視覺,我們不得不直面當下。當下看見的,何必作他想。然後,只有愈沉默帶來的愈沉默。

〈反芻的皮囊 II〉

關上燈,製造了夜晚。夜,適宜沉默。打開投影機,有了光源,也有了照片。夜,從來不黑。黑色部份,在攝影負片裏,變成透明,成了蒼白。〈反芻的皮囊 I 〉及〈反芻的皮囊 II〉 就有著負片的特質。畫家以獨特的直覺,正視物件的負面面向。在挪用已有物件去繪畫之前,廣燊不厭其煩地為物件做了倒模。然後,才有了畫面上的圖像。正立體,先變成負立體,然後變成平面圖像。而最終的圖像,也大可想象為將成為正片相的負片菲林。命名為 「反芻的皮囊」。反芻,是動物將胃部內的食物,只進行半消化,然後把食物倒流回口腔,再次咀嚼。在無意把作品過度詮釋之下,我確實想到,牛的胃部與攝影黑房,兩者之間,如何作類比。但我再一次克制自己朝向無推論結果的方向,選擇站回畫畫的人那一方。葛哈・李希特Gerhard Richter 曾說過,他畫的不是攝影影象,他畫的是攝影特質。前者以相片為結果,作出仿效;後者視攝影為過程,萌生辯証。我看葛哈的人物及靜物畫時,就像被催眠一般,自然忘記了作品的媒介,眼睛看到事物的物質性本貌,所有以為落入腦袋思考運作的,都失效。像孩童在懂與未懂得語言之間,盡情接收事物,肆無忌憚牙牙學語。從攝影到畫,也有從畫到攝影。 杉本博司Hiroshi Sugimoto的〈肖像〉系列,則在兩者之間反上再反,或說精神性輪迴。在杉本的網站有這樣的描述: 「In the sixteenth century, Hans Holbein the Younger, German court painter to the British Crown, painted several imposing and regal portraits of HenryVIII. Based on these portrait, the highly skilled artisans of Madame Tussaud wax museum re-created an absolutely faithful likeness of the king. Using my own studies of the Renaissance by which the artist might have painted, I remade the royal portrait, substituting photography for painting. If this photograph now appears lifelike to you, you should reconsider what it means to be alive here and now.」 所以,一開始是宮廷繪畫裏的肖像,蠟像館工匠以肖像為基礎,造成蠟像。一場技藝精湛和忠實的展現。杉本直言,他以攝影取代了繪畫。那麼,栩栩如生,是最初那繪畫,還是那蠟像,還是杉本的攝影? 或許,我把應該寫有關廣燊的課題支開了!但當回想到今年年頭,我在倫敦Hayward Gallery看杉本博司的大展,其中那些肖像,最記得就是像啞巴的一個一個人物後面的純黑背景;跟廣燊的〈聖母像〉 和〈牧羊人〉中的純黑色塊,看是異曲同工。或許,當代攝影和當代繪畫,何必再分彼此。杉本在蠟像館發現了蠟像。系列中有國皇、皇菲和其他政治名人。廣燊則在垃圾站拾到了一批跟聖經故事有關的玩具。當中有聖母、聖嬰、牧羊人及牛羊等。 政治和宗教。有多少是創作人真正想談及的。還是,通過一而再的媒體運轉,真實與虛幻,一再含糊 (或一體化? ) ,杉本說的 「向活在當下的意思提出質疑」,才是終極目標。

把時間帶回三年前,地點葵涌。我到訪他的工作室。地方實在太狹窄,工作中用的物料工具、新舊作品、檢回來的物件,還有好多植物。然後,我們到了後巷梯間,他興致勃勃的展示他的木工製作。其實打從畢業展到之後的聯展,他都為紙品作品做特別設計的框架。廣燊作為工匠,誠然在他的創作裏,是非常值得在往後被談論的。最初,是服務平面的一般框架。然後,木片或有色膠片,成為畫面的平面(層疊)部份。精心裁剪和佈局,形成窗口中的窗口;有時是相片框,有時是畫框。

作品 〈記憶的樵夫〉 ,近鏡聚焦一隻手握著並舉起斧頭,正向著甚麼摧下去似的。明明是動作,卻像雕塑般靜止。另一張畫家選擇把鏡頭伸長 (還只是因為他站近了!),再次看見手。一雙手。一隻手穿上深色手套 (應該是動物皮製的),握著另一隻赤祼的手。初看,可能會誤以為是手牽手 (一個人可不可以手牽自己手,或者必然是兩個人?) 。看了很多次,總覺得手勢帶點不友善,有點冗突不自然。

〈手相 l〉

〈手相〉,是手的相貌。這裡指的是,雙手的輪廓。拼合的手,二成一,為影子。影子遊戲。有點拘謹,甚至過分嚴肅的氣氛。兒時遊戲,為什麼不好玩了?在〈手相 l〉 裏,只有手套。廣燊在他鄉下祖屋的衣櫃裏找到。形成了掌紋的皮手套。是誰的手套?是誰與誰玩以雙手扮牛頭的剪(展)影遊戲?我認為這是不好言說的部份,最私密的部份。假設創作人的情感,既已溶解在畫中那風霜滿滿的古老皮革間的裂痕,我又何必再追問下去?至於,因為〈手相 II〉 「畫完執畫時覺得倒轉個方向更合適」 的決定,觀眾將不能看到未倒置前的相貌,我們大可欣然接受;我們大可欣然接受;寫到這裡,我也不用對他為何會取材於伊索寓言《樵夫和赫爾墨斯》的故事,而感到疑惑。聽說,展覽中還有一段廣燊自己用斧頭,在砍一棵樹的錄像作品。究竟,是誰在演誰?是寓言引申了這場行為表演,還是表演本身就是寓言?

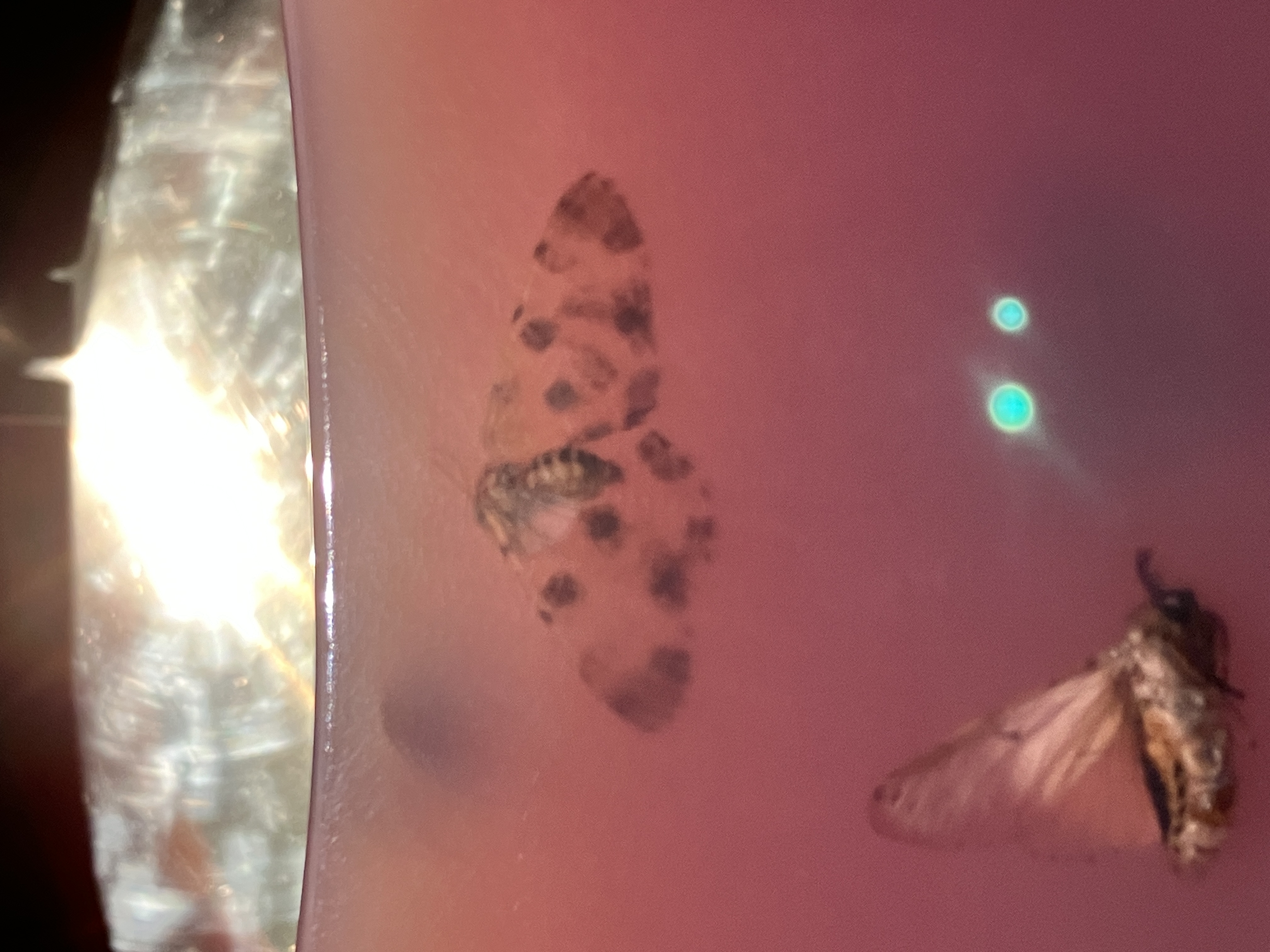

〈井〉

寓言。可能永遠不老掉,可以任憑我們挪用。最後,我決定只能在已過長的篇幅下,以三個藏在我記憶裏很久的 「故事」 (其實是別人的創作),以結束這場緩慢的書寫歷程。一、村上春樹的短篇小說《每天移動的腎形石》。像腎一般形狀的石頭,在桌上以極緩慢的節奏,不知不覺神秘地移動著。這則短小寓言,我在看過廣燊傳給我有關〈許願池〉 的圖像後,一直在想。本來就是沒太大關係。前者是不應該會走動的石頭;後者為不應該是半透明的井(或池)。物理違反。超現實。塵埃,只能靜靜在圓形的池邊迴旋。二、小津安二郎和他的那些飛蛾。《浮草物語》裏,有幕燈蛾撲火。光亮著才有蛾,命定或自然,生與死,兩者沒有牴觸。廣燊把眾多死去的飛蛾,埋到〈許願池〉的 「身體」裡,在不容易覺察的視效中,積極哀悼缺席的生存氣息,同時默許願望的存在。三、由黃偉文填詞,盧巧音主唱的《垃圾》。歌詞說的是一個失戀的女生。 「情愛就似垃圾,殘骸雖會腐化,庭園中最後也開滿花」。1998年的香港流行曲。我當時二十五歲。今天,我再回聽這首歌,才懂得黯然。我要感謝廣燊,無意中令我有機會再細味這首歌的歌詞。他一再提起他在垃圾站收集的東西,以及他繪畫那些快枯掉的花草植物。兩張以 「羊蹄甲」 命名的油畫,植物在強烈閃燈下照出凋謝前的最後姿態 ,擠出花落前的僅餘美艷。羊蹄甲跟洋紫荊的花期很不同。前者在三月前後,後者在十一月前後。春天與冬天。〈羊蹄甲〉,畫家以熟練的技巧,用上明亮對比及潤澤油彩,把時間停在不知季節和時空不明的場(情)景。如果觀者看這些畫,有觸景傷情的話,我認為是可以理解的。在〈砧木l〉 和〈砧木 ll〉兩張混合媒體作品中,把一株植物的枝條(或芽),嫁接到另一棵植物的枝幹上,等接駁口癒合,然後生長在一起,形成一棵新植物。雖然在畫中,我們看不見成長後的完整樹相。但對於再生及存活的契機, 我們能夠(最好)抱著良好意願,並希望,庭園中,最後也真的再開滿花。

(此文於2024年春季在立陶宛首都維爾紐斯,構思中。夏季在美國賓夕凡尼亞州,書寫完。)

*Hidden Space (https://www.hiddenspace.land)