SEARCH RESULTS FOR "大館"

影像的凝視,易經的流動:大館呈獻全新文化遺產專題展覽「易經:鮑皓昕攝影藝術」 —— 專訪策展人鍾妙芬博士

專訪 | by 紫翹 | 2025-12-04

「今時今日我們這一代人,面對大自然很多的挑戰,很多時候,我們更加要想想我們和自然的關係。」大館文物事務主管鍾妙芬博士(Anita)如是說。當全球暖化日益嚴重、當 AI 全面重塑我們的生活體驗,愈是變化迅速,《易經》的傳統智慧卻愈能為今時今日帶來啟示 —— 大館呈獻全新文化遺產專題展覽「易經:鮑皓昕攝影藝術」,呈現鮑皓昕《中國牆城》、《觀靜錄》兩組攝影系列,將曾經遊歷世界的視覺記憶,重新注入《易經》的古老智慧以作詮釋,重新安置在《易經》的思考框架之中,成為理解變化的另一組語言,讓觀眾從影像所呈現的變化,回望自身與世界的關係。

穿越時空的奇幻旅程 探尋亙古不變人類慾望——「江康泉:戰國龐克」 大館展覽

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-12-14

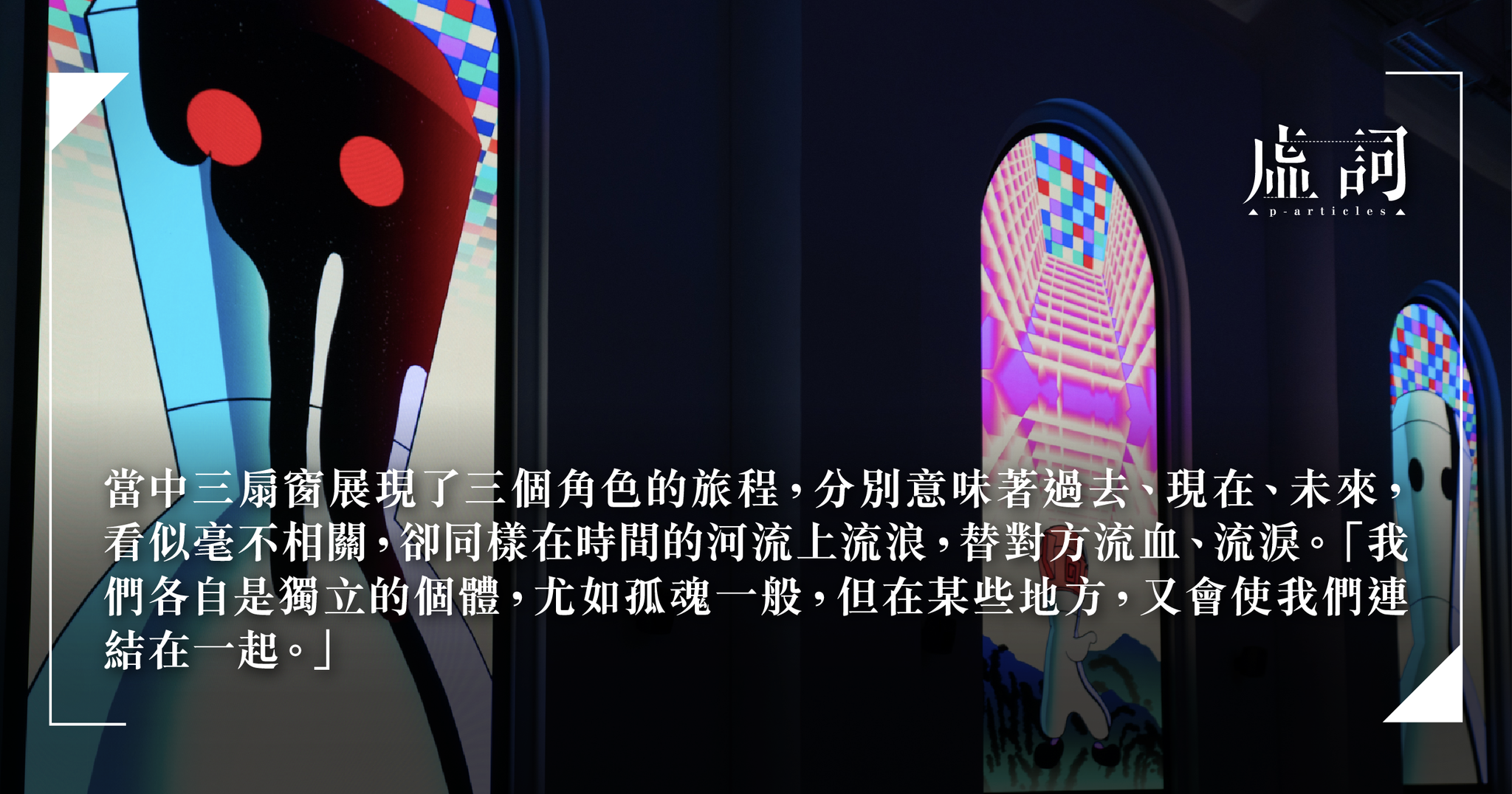

中國傳奇詩人屈原投汨羅江自盡的故事家傳戶曉,其不朽的風骨與浪漫的詩句至今仍為人所傳頌。假如屈原在死後二千年輪迴再生,在長生不老的秦始皇統治下的獨裁暴政中重獲新生,由汨羅江一下子被投擲到賽博龐克(cyberpunk)的香港之中,他會發生一段怎樣的故事?動畫導演兼視覺藝術家江康泉(江記)在大館舉辦的個人展覽「江康泉:戰國龐克」,從奇幻的想像出發,結合歷史與科幻,糅合了動畫、聲音、霓虹燈等多種元素,發掘歷史的可能性,探索人類自古至今的核心慾望,叩問科技、歷史與人類慾望間千絲萬縷的關係。

【文藝Follow Me】從現實循入神話看世界另一可能 大館大型酷兒展覽「神話製造者」

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2023-03-11

站在印度藝術家Bhupen Khakhar晚期的作品《來訪者》(Visitors)前,孫啟越萬慨萬千。Bhupen Khakhar雖於六十年代已經靠畫市井生活、明媚風光成名,惟至1980年他媽媽去世後,他才開始描畫自己的同志生活,「他擔心畫同志生活會傷害到媽媽的心,」孫啟越抿了抿嘴,「我很感觸,我於2014年創辦驕陽基金會,我媽媽亦於該年逝世。我並非刻意為之,是無意中為了不讓媽媽傷心而配合的。」

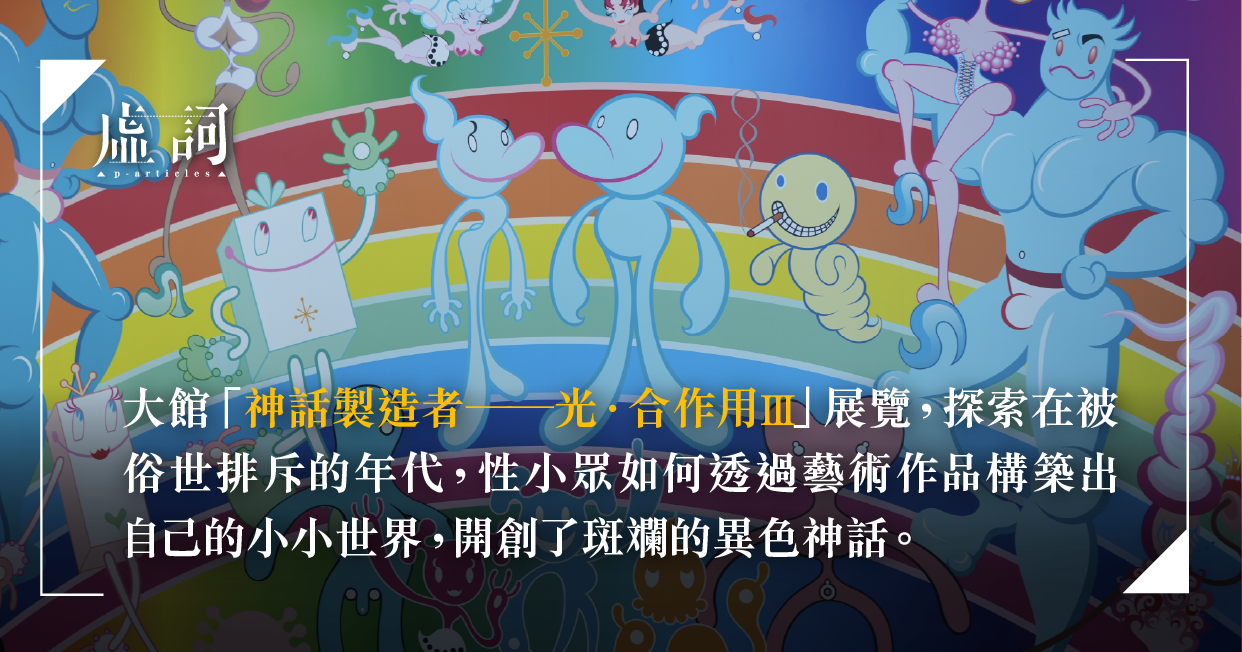

大館辦全港首個大型LGBTQ+展覽 立足神話展望未來 「神話製造者——光.合作用 III」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-03-02

神話,是世界的起源,塑造出不同社會基本的自身論述﹐與經常伴隨而至的身份、傳統和信仰體系,一起構成了宇宙矩陣,當不受束縛的酷兒出現,與神話又會激撞出怎樣的火花?學者向在榮在《古怪之道:一種去殖民探究》激發出一種「古怪之道」(Queer Ancient Ways),思考殖民的框架以外,拋開性別的二元劃分,性、愛、慾以千姿百態的面貌出現時,世界又會以一種怎樣的姿態呈現眼前?大館「神話製造者——光.合作用 III」展覽以此為開端,探索在被俗世排斥的年代,性小眾如何透過藝術作品構築出自己的小小世界,開創了斑斕的異色神話。

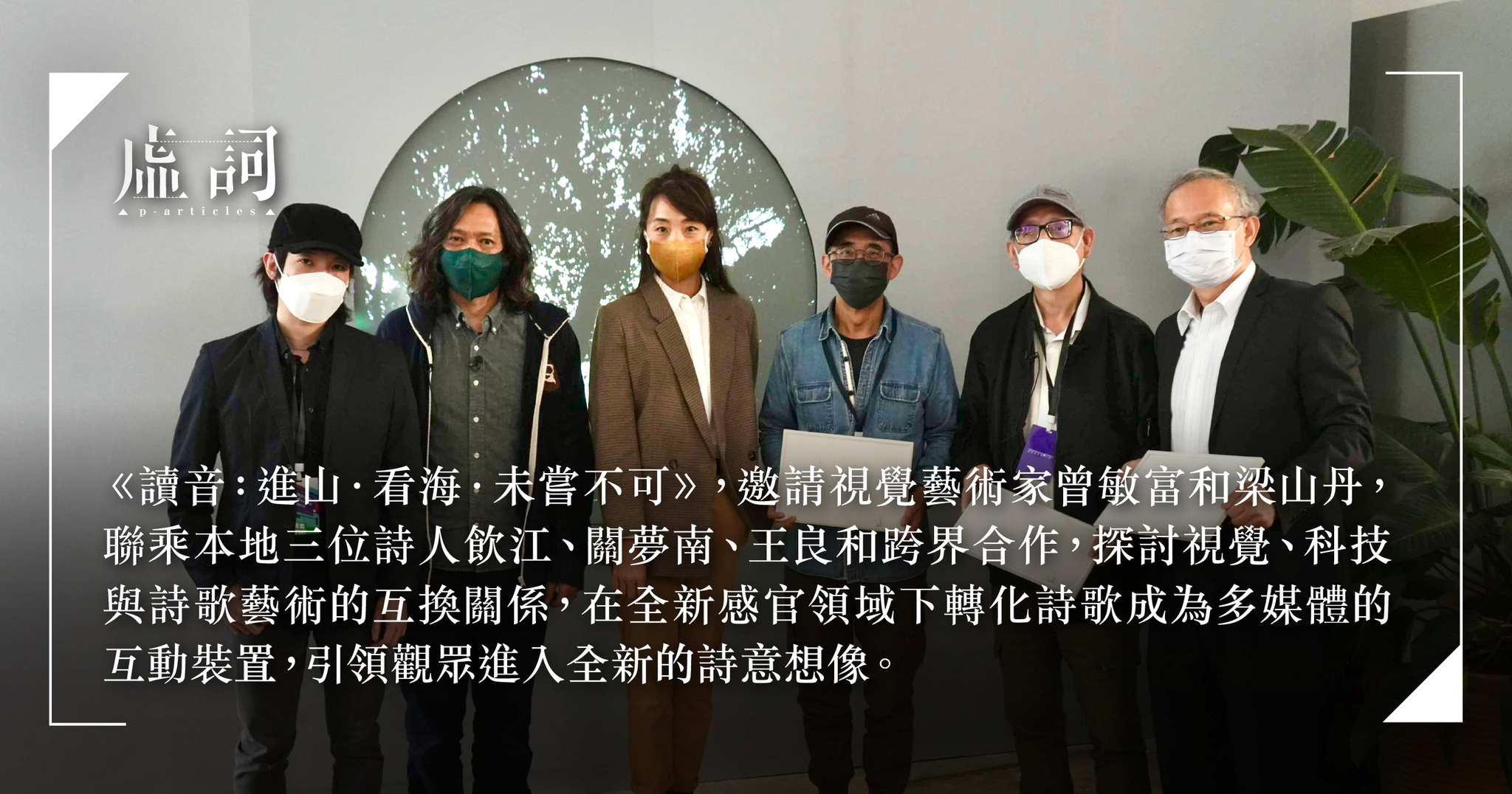

詩與影的距離:香港藝術節@大館《讀音:進山.看海.未嘗不可》

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-03-17

自 2019 年起,聲韻詩刊以《讀音》之名,發起一個多媒體詩歌保育計劃,持續記錄不同年代的本地詩人朗誦詩歌的聲音。在 2 月 18 至 26 日,「香港藝術節@大館」進一步為詩歌帶來多角度美感體驗,舉辦《讀音:進山.看海.未嘗不可》,邀請視覺藝術家曾敏富(Matthew)和梁山丹(Lily),聯乘本地三位詩人飲江、關夢南、王良和跨界合作,探討視覺、科技與詩歌藝術的互換關係,在全新感官領域下轉化詩歌成為多媒體的互動裝置,引領觀眾進入全新的詩意想像。

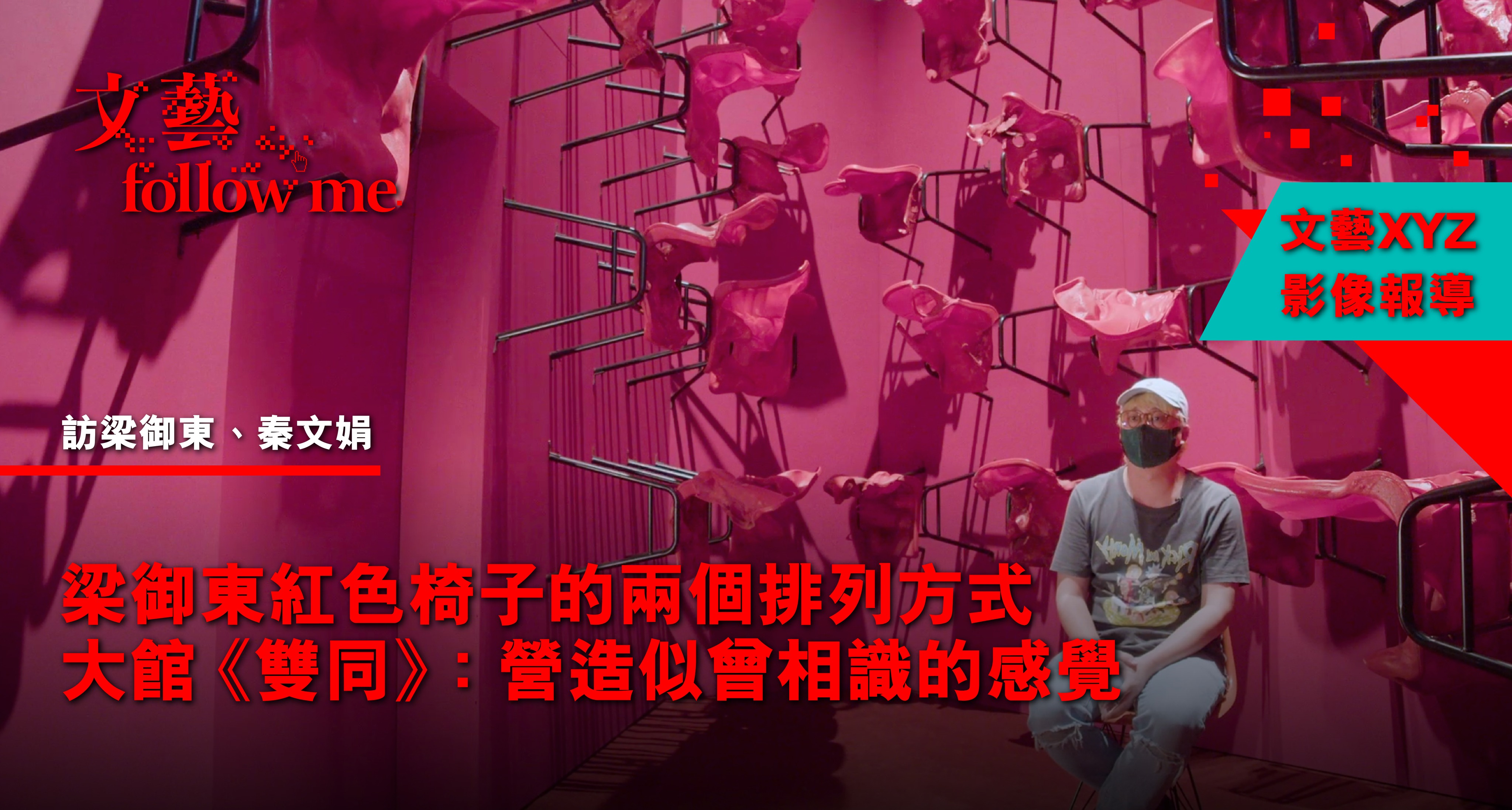

【文藝Follow Me】大館《雙同》遊走虛幻與現實 梁御東的紅色椅子:該倒下的沒倒下

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2022-05-28

電影《22世紀殺人網絡》中有一幕是Neo看見一隻黑貓在眼前經過,數秒後同一隻黑貓再次經過,Neo方驚覺他們生存的世界是虛構的。這種似曾相識(Déjà vu)的感覺,就是大館展覽《雙同》希望大家體驗到的。

【文藝Follow me】大陸移民香港 香港移民外國 歌廳《撈鬆》以鄉下話唱港人尋根故事

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2021-09-20

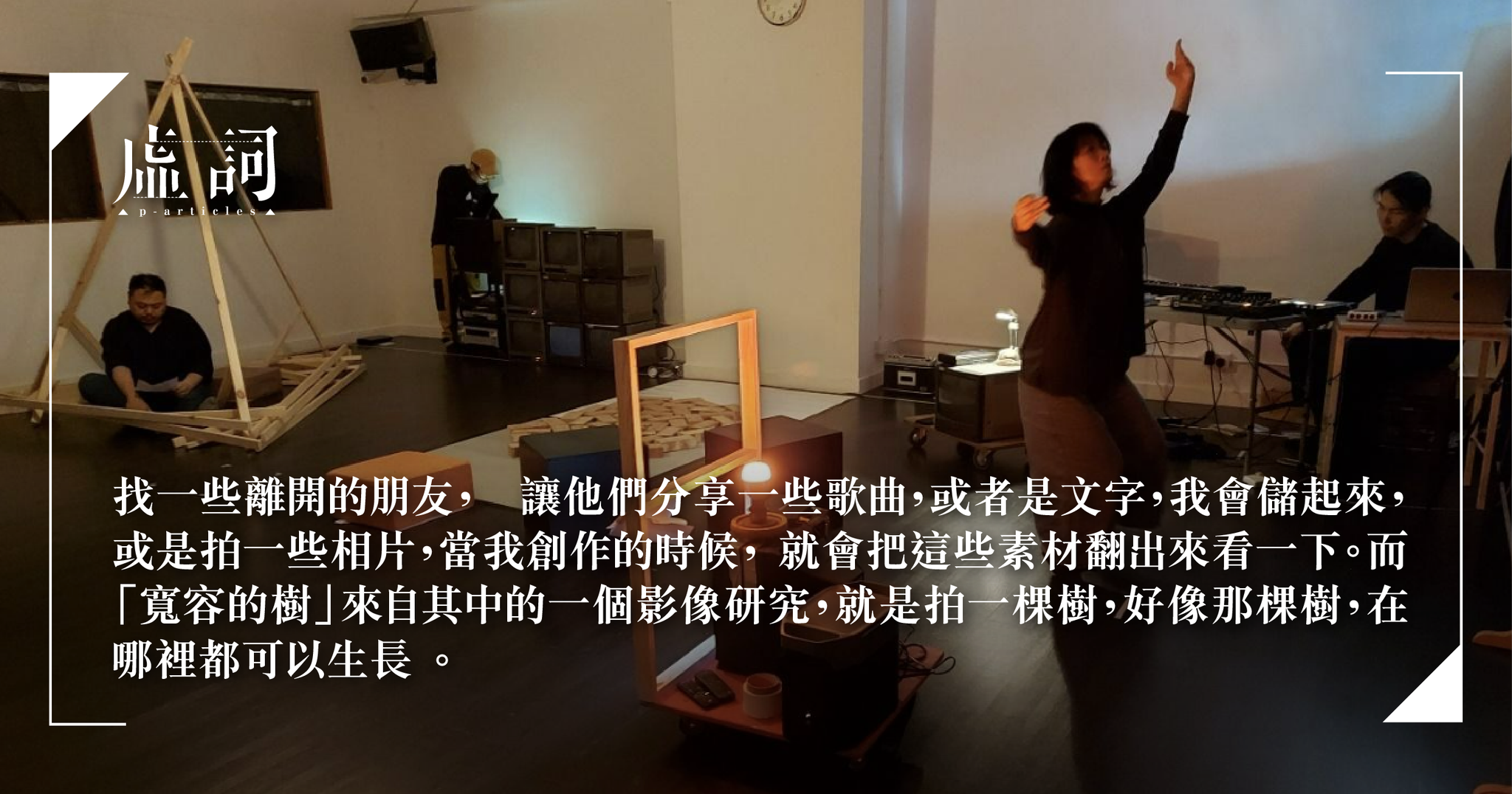

香港人一直以來都以廣東話作母語,1949年後大量中國大陸的人南來香港,由於他們原本說普通話,香港人便以普通話「老兄」稱呼這些北方人,但不擅長說普通話的香港人帶著廣東話口音,就把「老兄」讀成「撈鬆」(Lau Zone)。由「城市當代舞蹈團」藝術總監伍宇烈導演、音樂人盧宜均及劉榮豐聯合創作及表演的港式歌廳節目《撈鬆》,便藉著「撈鬆」這個名字,以鄉下話去討論香港人籍貫及根的問題。

【文藝follow me】黑房、監倉、女囚情欲——訪《有你,故我在》導演甄拔濤

文藝Follow Me | by 陳子雲 | 2021-05-08

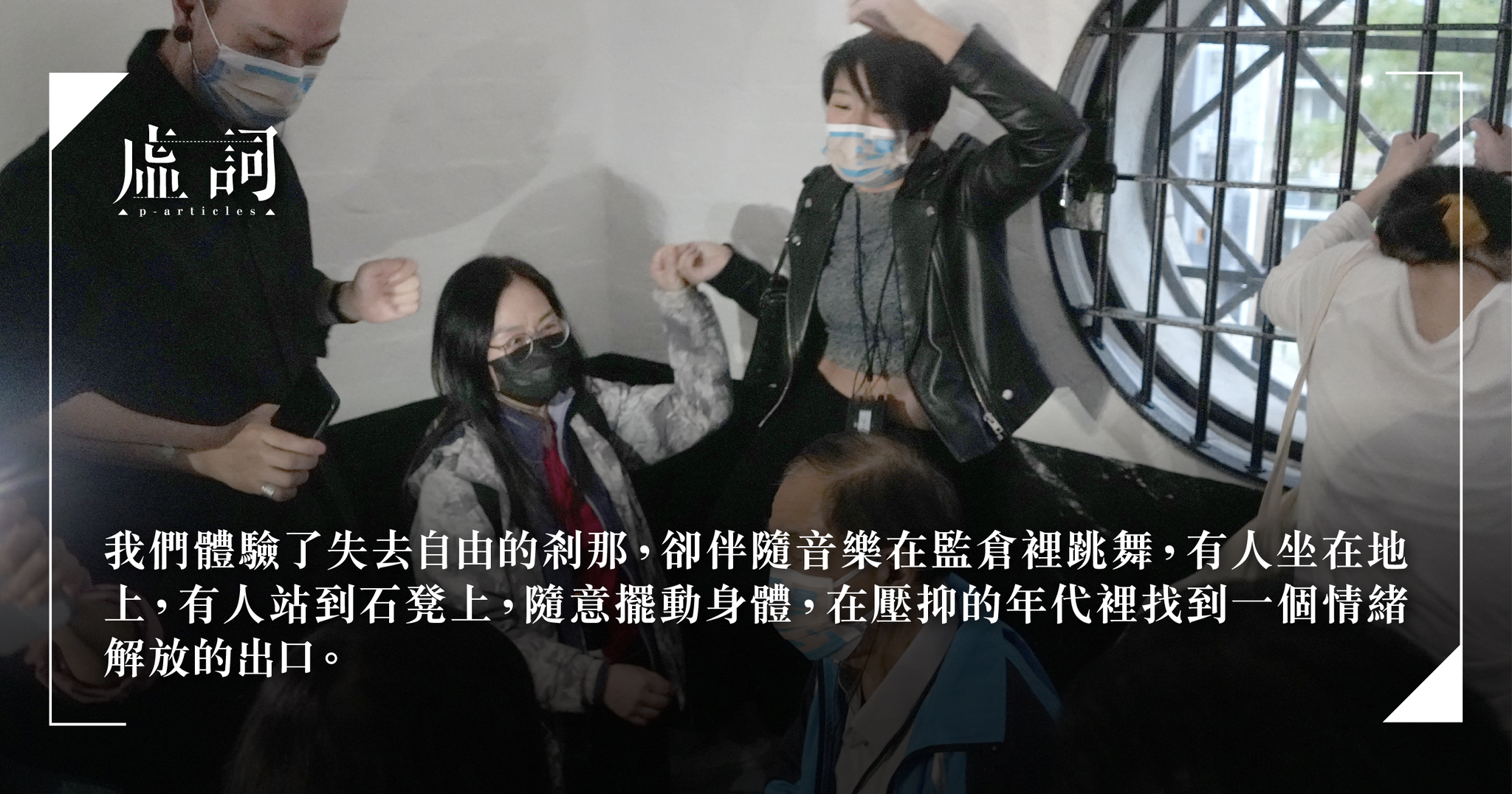

位於中環荷李活道的古蹟建築群活化成藝術文化園區「大館」後,不少人未必知道「大館」前身除了是前中區警署(俗稱大館)外,還有一部份是域多利監獄。2006年域多利監獄完成歷史任務,當時內部大量物品陳設陸續扔掉,一群藝術家有機會入內視察沒有囚犯的監獄廢墟,甄拔濤是其中一位。

【文藝follow me】收藏記憶,連結生命故事——訪《留念》項目策劃人周耀輝、王嘉儀

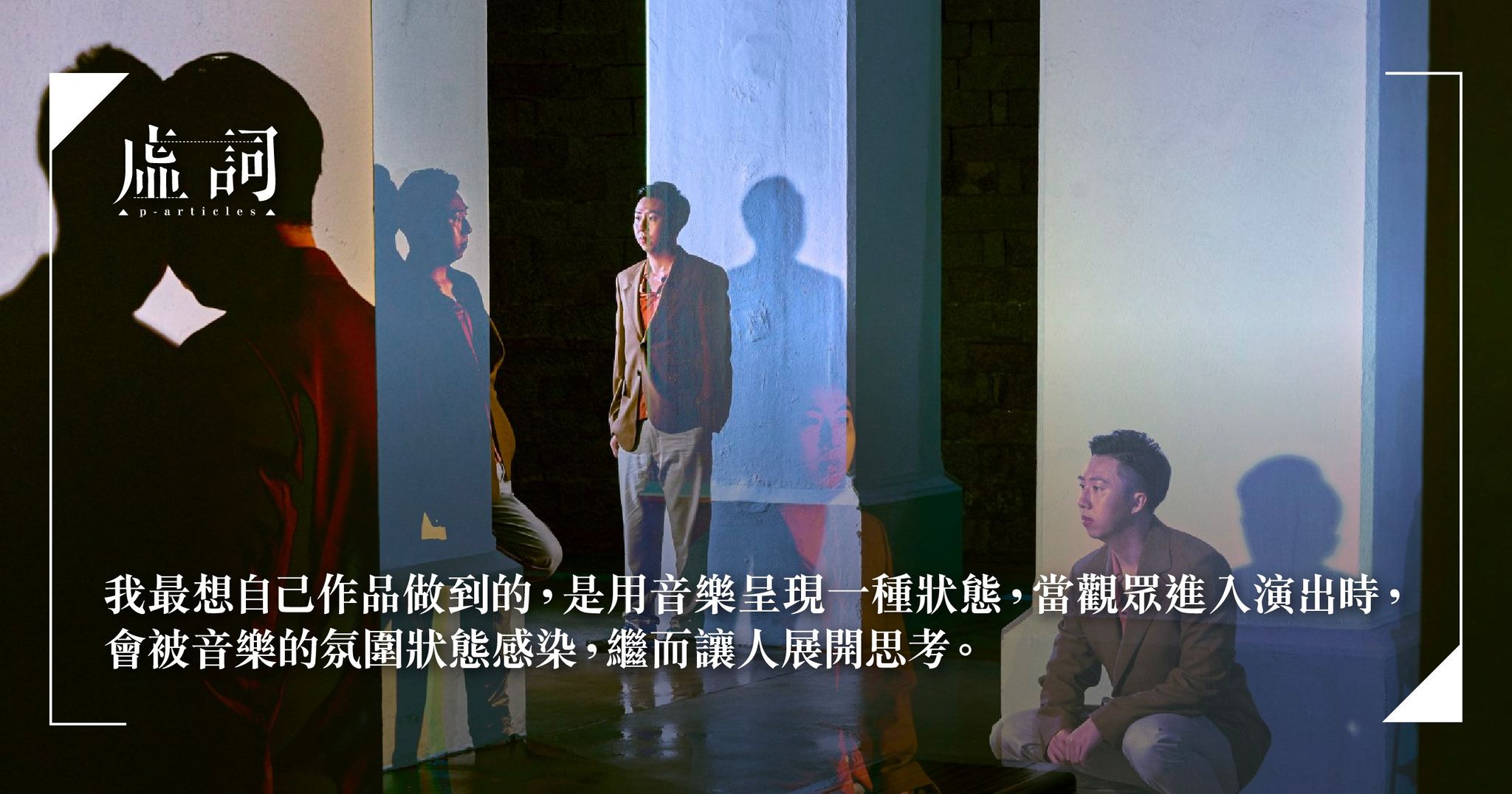

文藝Follow Me | by 陳子雲 | 2021-05-04

記憶暫時收藏,予以《留念》。最charm詞人周耀輝聯乘最型歌手王嘉儀,一齊創作多層次展演項目《留念》,從著名藝術家夏碧泉嘅收藏品出發,一步一步以藝術、音樂、表演聯繫更多生命,意念延伸,人人留住。

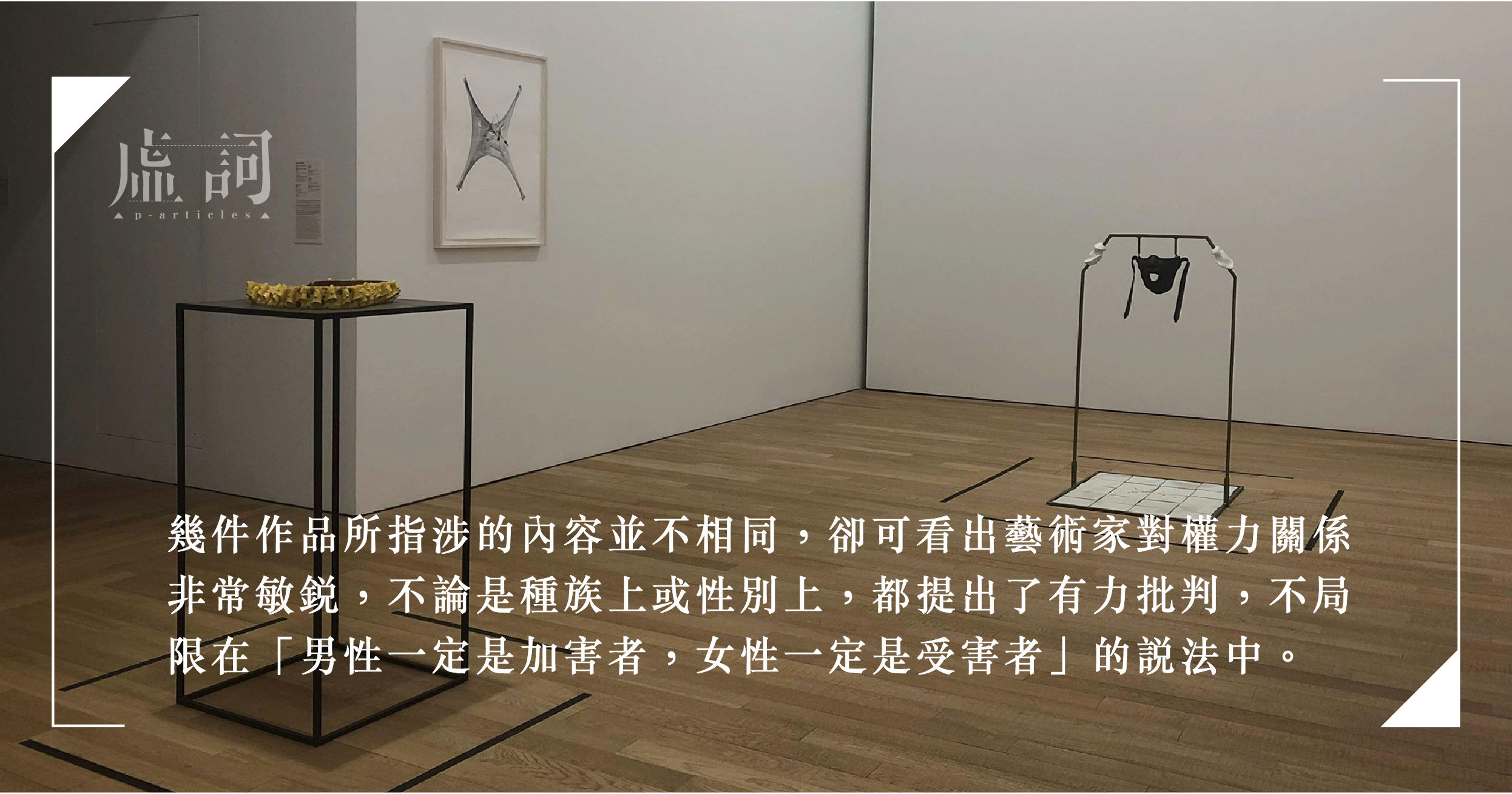

結構暴力,各自論述——評「表演社會︰性別的暴力」

藝評 | by Kobe Ko | 2019-04-14

大館當代美術館目前正在展出《表演社會:性別的暴力》,題目對香港人來說聽起來十分聳動,策展人Susanne Pfeffer在概述裡表明這個展覽要探討的,是結構的暴力。談性別的暴力好像離不開女性主義思潮,籠統地說,女性主義至少經歷了三波轉折,同志運動和酷兒理論亦不斷發展,故此,即便是性別論述也能有多種立場和切入點,慶幸的是,從藝術品中不難看出藝術家各自的定位和觀點。

【2018・回顧】2018香港文化大事回顧

2018.回顧 | by 虛詞編輯部 | 2019-01-01

彷佛真的不堪回首——2018事多,也死得人多,真係無病無痛是不能入選年度文化大事的……有逝去,有崩壞,有消失,有重建,有創造。回顧是為了甚麼?留低擊傷你的石頭,從錯誤裡吸收。

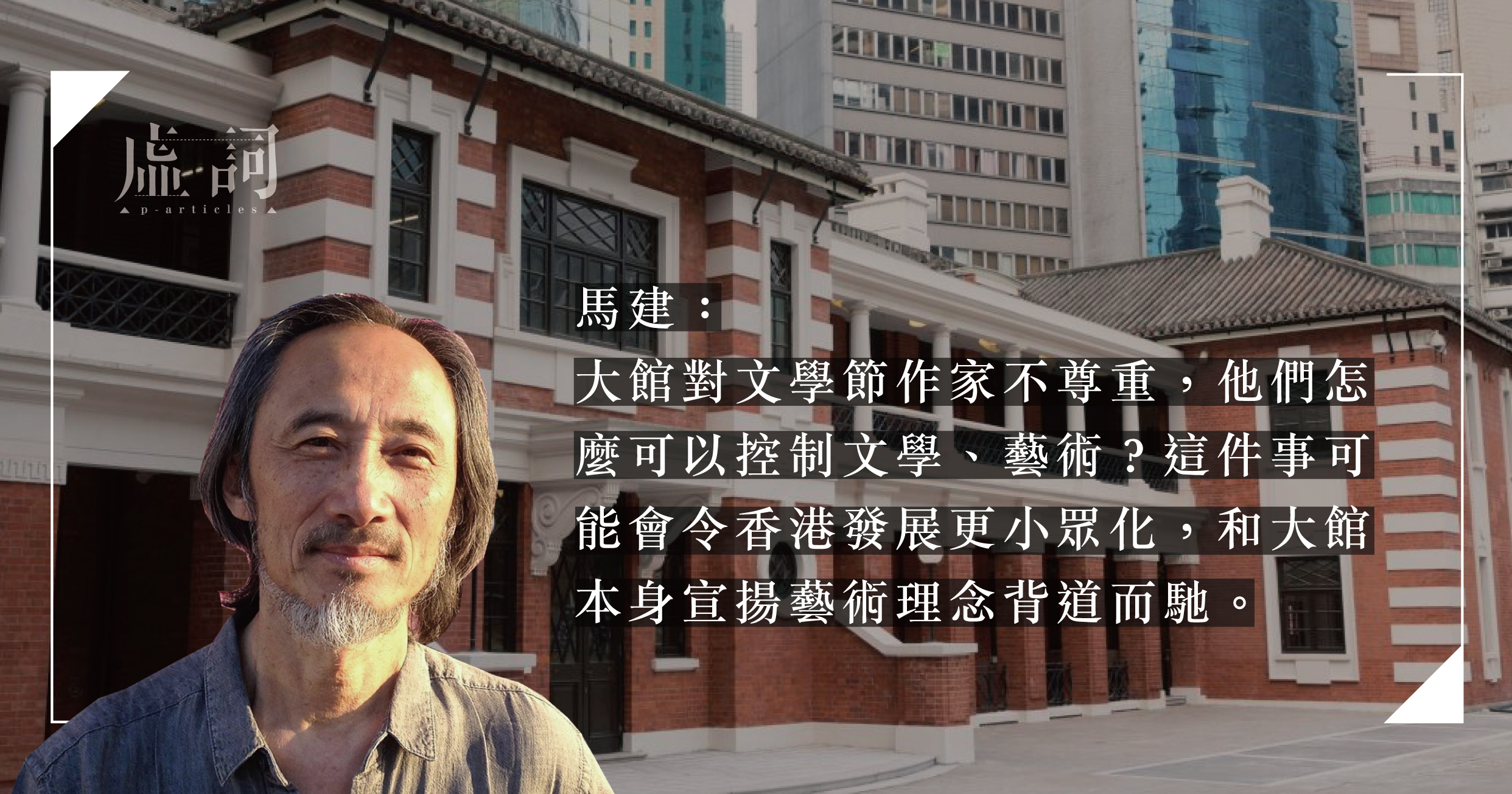

馬建重返大館 作家與文化界捍衛自由

報導 | by 虛詞編輯部 | 2018-11-09

今晚約八時左右,原本決定取消場地提供的大館發出聲明,表示願意重新提供場地,而其原因是馬建將作為小說家身份出席、無意借大館作為促進個人政治利益的平台。