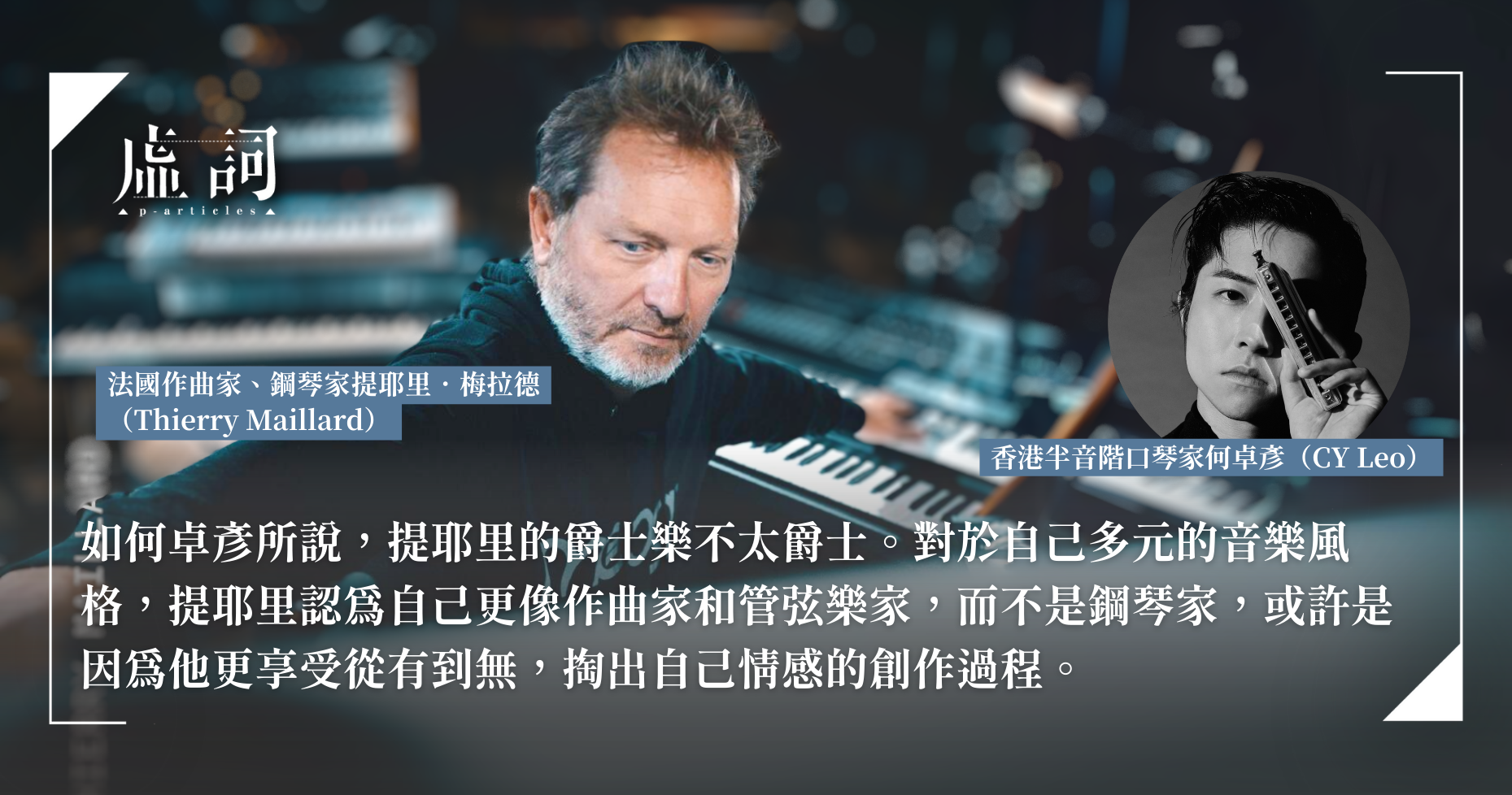

香港作為東亞地區最早接觸爵士樂的地區之一,這地的爵士樂發展一直載浮載沉,但依然不改其根深蒂固的地位,其隨性與自由的音樂表達在現今世代更顯純粹和珍貴。「法國五月」和爵士世界(Jazz World)就於明天(14日)聯合呈獻爵士音樂會,由法國作曲家、鋼琴家提耶里・梅拉德(Thierry Maillard)領銜演出,一連兩日邀請大眾進入優雅而多元的爵士世界。首場音樂會請到龍小飛及約安・施密特(Yoann Schmidt)組成三重奏,更邀請到曾獲世界冠軍的香港年青口琴家何卓彥(CY Leo)同台表演,帶來梅拉德多首香頌(chanson)音樂,讓觀眾彷彿置身於巴黎右岸的抒情晚上,細味淡淡哀愁。在訪問中,除了合作想像之外,提耶里和何卓彥深入談到對爵士樂的看法,以及個人在音樂上的喜好。 (閱讀更多)

鮮浪潮首次不獲藝發局資助 短片節規模縮小「並非不尋常」 主席杜琪峯:迎難而上,砥礪風節

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-06-13

由杜琪峯在 2005 年發起的「鮮浪潮國際短片節」,一向被視為香港電影搖籃。今屆第十八屆將於明天(14日)開幕,將會是短片節歷來第一次不獲藝術發展局資助,放映影片數目亦由 38 部減至 24 部,鮮浪潮回覆這「並非不尋常」情況。 (閱讀更多)

【附完整名單】第十八屆香港藝術發展獎 吳思遠籲政府支持年輕電影人的創意與反叛 黃龍斌:藝術人想走一條忠於自己的路

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-06-12

香港藝術發展局主辦的「第十八屆香港藝術發展獎」頒獎禮,昨日(11日)於香港大會堂舉行,共頒發了31個獎項予本地藝術工作者或團體,以表揚他們在藝術方面的成就。今屆「終身成就獎」由著名演藝及戲曲界全才藝人汪明荃獲得。「傑出藝術貢獻獎」的三位得主為世界知名男高音歌唱家莫華倫、資深電影製作人吳思遠及國際建築師嚴迅奇。 文學藝術獎項方面,「藝術家年獎」由香港浸會大學中文系教授、作家葛亮奪得,「藝術新秀獎」則從缺;藝術評論獎項方面,「藝術新秀獎」由去年的文學藝術新秀獎得主、香港浸會大學中文系助理教授、作家曾繁裕奪得,「藝術家年獎」則從缺。而由香港文學館有限公司所舉辦的「虛詞無形YouTube頻道」亦獲藝術推廣獎,這是香港文學館有限公司第四度得到此獎項。 (閱讀更多)

與青年同行 探索多元可能 突破50周年展覽《在這裏 為彼此#HereWeAre》 譚淑美:青年問題需要整個社會共同承擔

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-06-11

香港非牟利青少年文化、教育及服務機構「突破機構」立足香港已久,向來本著基督關懷全人發展的精神,為青少年及其家庭提供心理輔導服務,在邁向50周年之際,突破以《在這裏 為彼此 #HereWeAre 》為題,於6月6日至16日期間假中環大館,舉辦展覽、青年交流及研討會等一系列活動。突破機構期望連結社會各界夥伴,引起大眾對本地青少年現狀和需求的關注,並與青年一起探討未來的新出路。 (閱讀更多)

母親的年少日記,回到寫作再活多一次——訪《再回到這裏來》黃敏華

專訪 | by 王瀚樑 | 2024-06-10

如果人生可以重來,你會成為一個怎樣的人?回到過去,也許並不需要時光機器。移居加拿大多年的香港作家黃敏華,繼近年出版的《一直到彩虹》、《金耳山奇遇記》後,今年四月中推出「尋人系列」的第三部曲《再回到這裏來——進城.回歸.預言》,書寫那似曾相識的九十年代,以文字穿梭時空,重返九七前後的香港、剛搬到屯門虎地的嶺南大學、回到她的青春年代和寫作的起點。在訪問中,她回溯至自己的年少日記:「寫完這個之後,覺得好像時空倒流,仿如自己真的可以再活一次」,也一再思考現時的香港故事要如何說。 (閱讀更多)

爆紅網片《nothing, except everything》 變電影 19歲亞裔美籍哈佛生Wesley Wang 成史上最年輕進軍荷里活導演

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-06-08

在今天的GenZ世代,一掌成鏡,人人都可以是網絡媒體上的內容創作者,人人都可以是導演,但亦有不少人懷疑:YouTuber可以拍出電影嗎?去年遠在美國的一部YouTube片《nothing, except everything》爆紅,至今累積600萬觀看次數,引來多間片廠都爭相競逐的版權,最終在一個月前由TriStar Pictures奪得,短片將會改編成正式放映的長片。而該片的原創者Wesley Wang,將會擔任導演和編劇,19歲的他,成為史上最年輕進軍荷里活的導演,他在社交平台說:「曾有人說我太年輕去拍電影,但我希望這是一個提醒:每個人都有自己的故事要講述。」 (閱讀更多)