SEARCH RESULTS FOR "蘇苑姍"

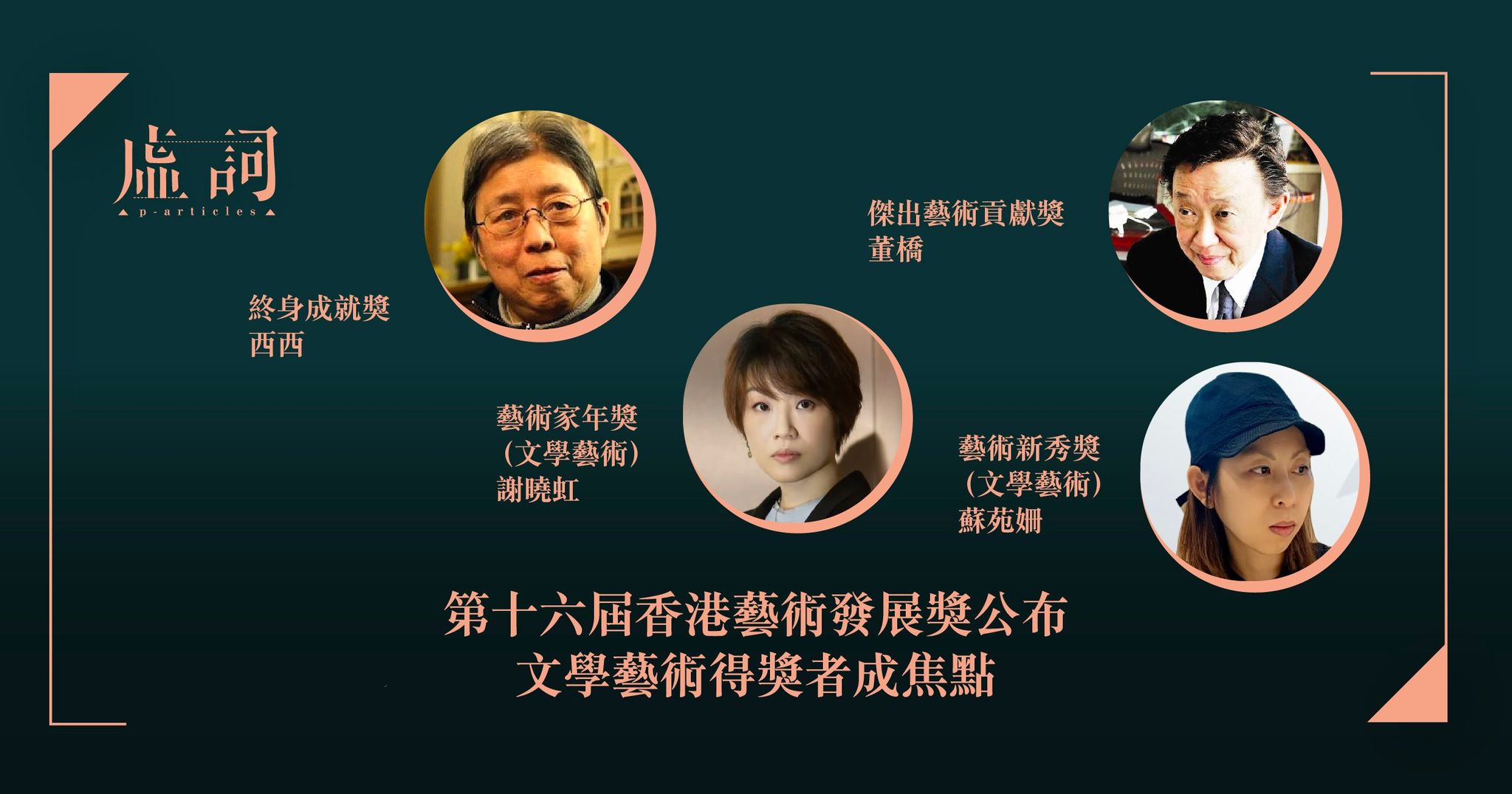

【附完整名單】第十六屆香港藝術發展獎出爐 西西奪「終身成就獎」最高殊榮

報導 | by 虛詞編輯部 | 2022-05-23

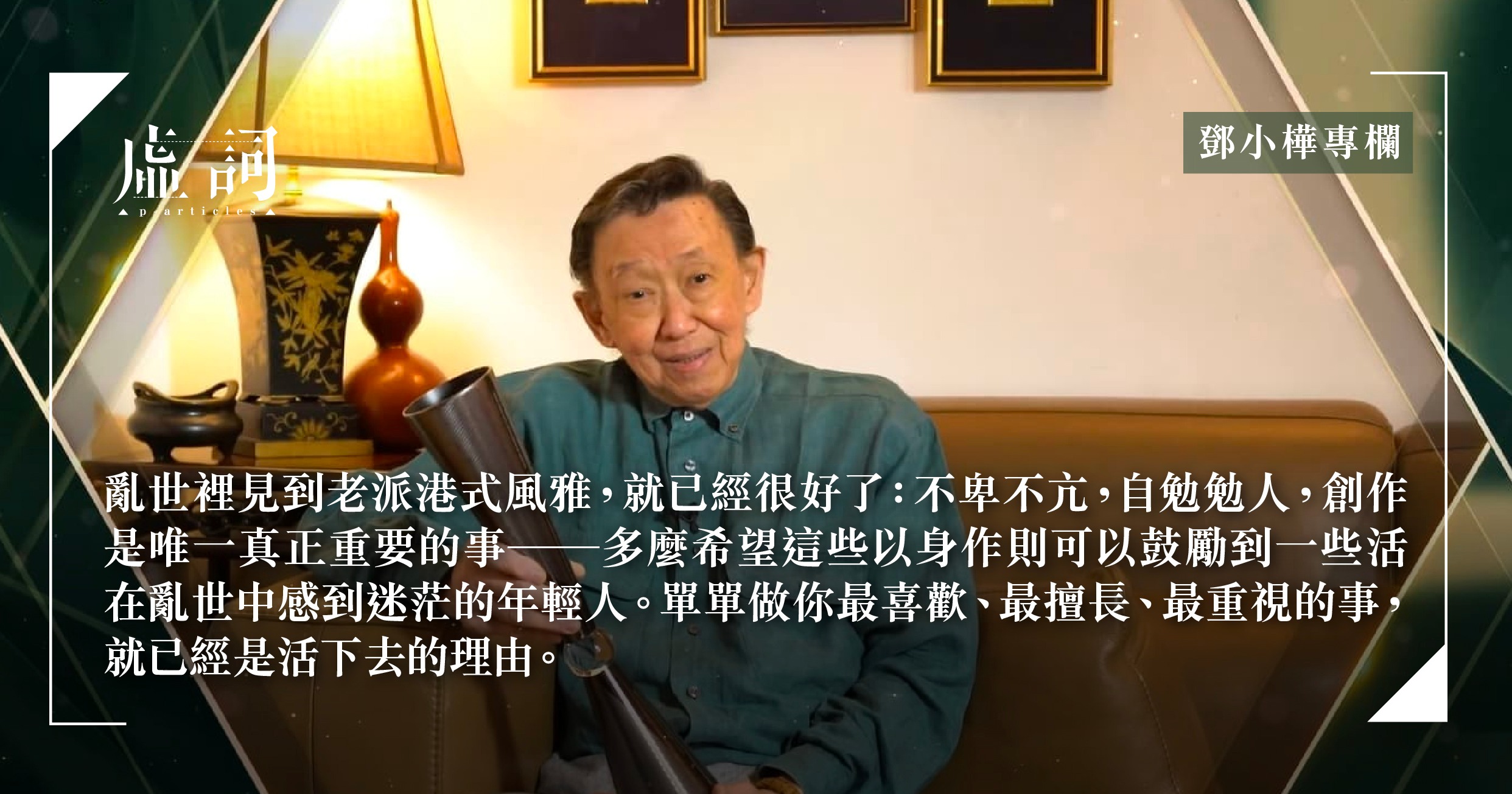

香港藝術發展局主辦的「第十六屆香港藝術發展獎」昨晚(22日)舉行網上頒獎禮,合共頒發 25 個獎項表揚本地藝術家或團體的成就,以及推動藝術發展的貢獻。著名作家西西(張彥)榮獲「終身成就獎」的最高榮譽,而「傑出藝術貢獻獎」則由實驗藝術家榮念曾、知名作家董橋,以及舞蹈家梅卓燕同時獲得。另外,謝曉虹憑《無遮鬼》奪得「藝術家年獎」,蘇苑姍則憑《一個可以活下去的世界,是可能的》奪得「藝術新秀獎」。

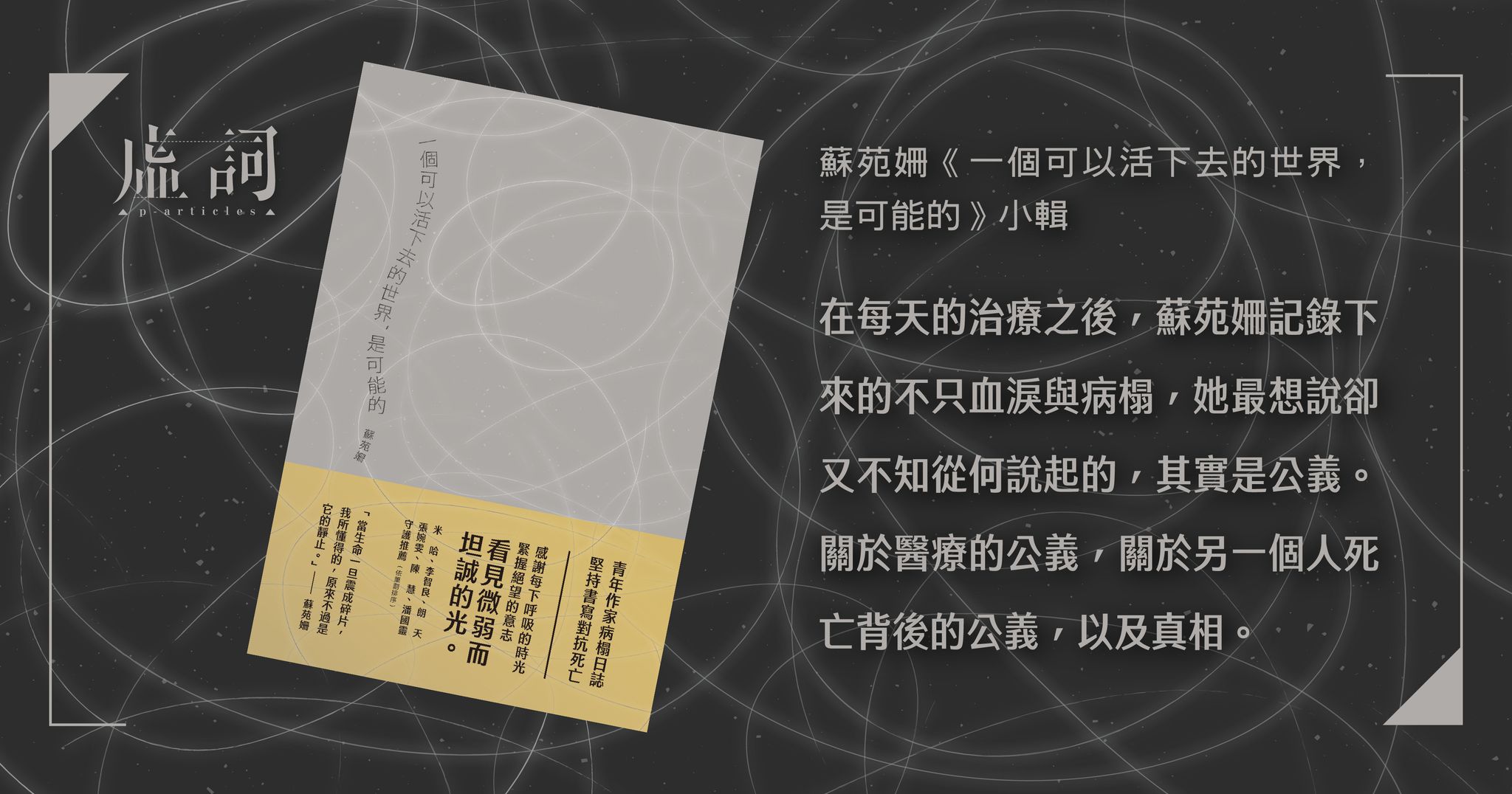

蘇苑姍《一個可以活下去的世界,是可能的》小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2021-10-29

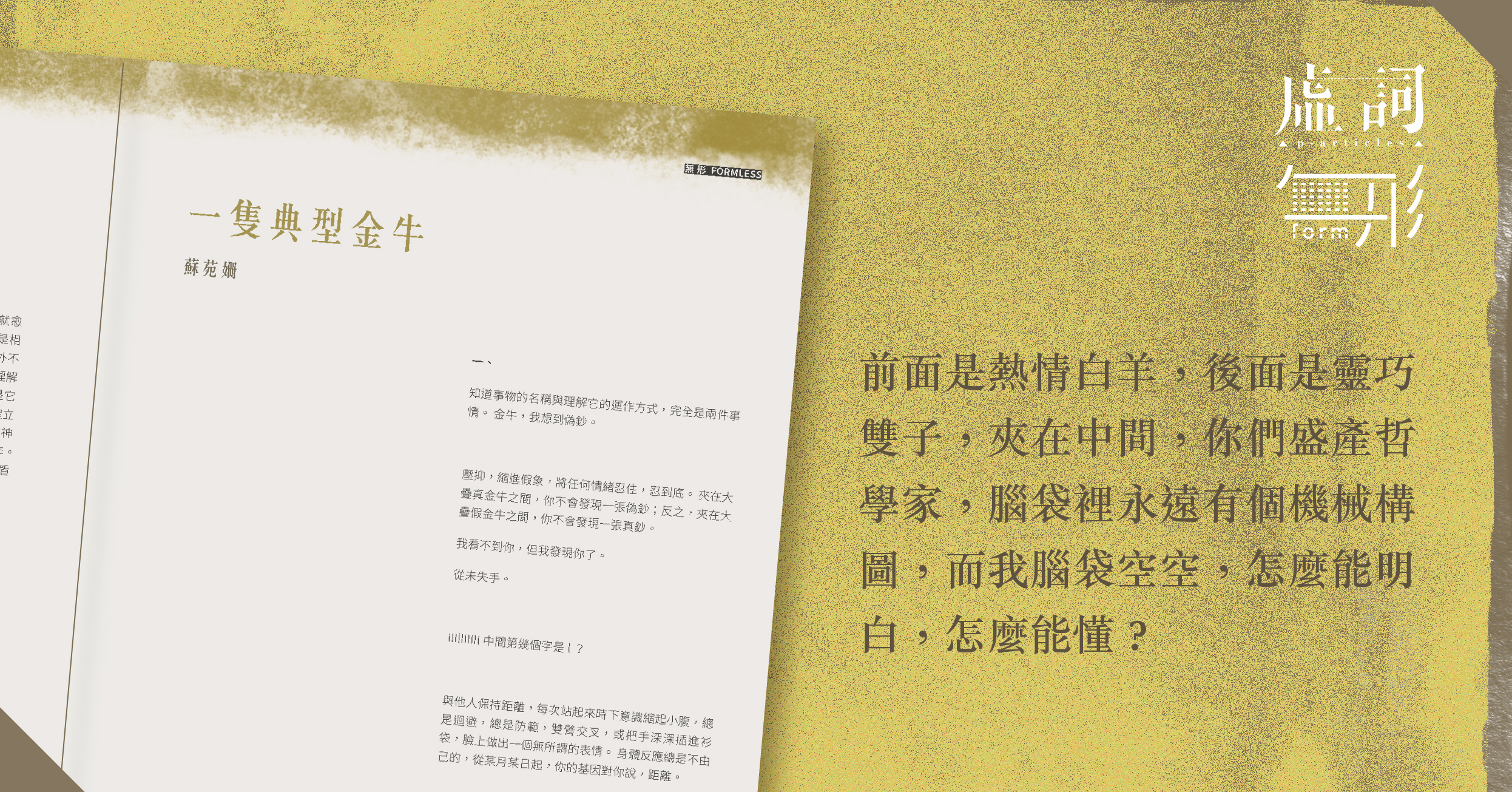

蘇苑姍以信念、毅力和堅持,完成了《一個活下去的世界,是可能的》的六萬多字文稿,處處透出對生命深沉的思考與堅持。這個小輯收錄律銘與江俊豪的書評,以及劉平專訪蘇苑姍的文章,願我們都不會被絕望逼死,有天能夠為她搣開一個更好的世界。

【新書】蘇苑姍《一個可以活下去的世界,是可能的》:編者前言、序、後記

書序 | by 香港文學館 | 2023-04-26

在病情反覆有時惡化的狀況下,蘇苑姍以信念、毅力和堅持,完成了《一個活下去的世界,是可能的》的六萬多字文稿,文字平實而精煉,處處透出對生命深沉的思考與堅持。生命委實不易,出版這本小書,願它可以成為一點「過後」的力量,在困難當下互相支撐,莫失,莫忘。

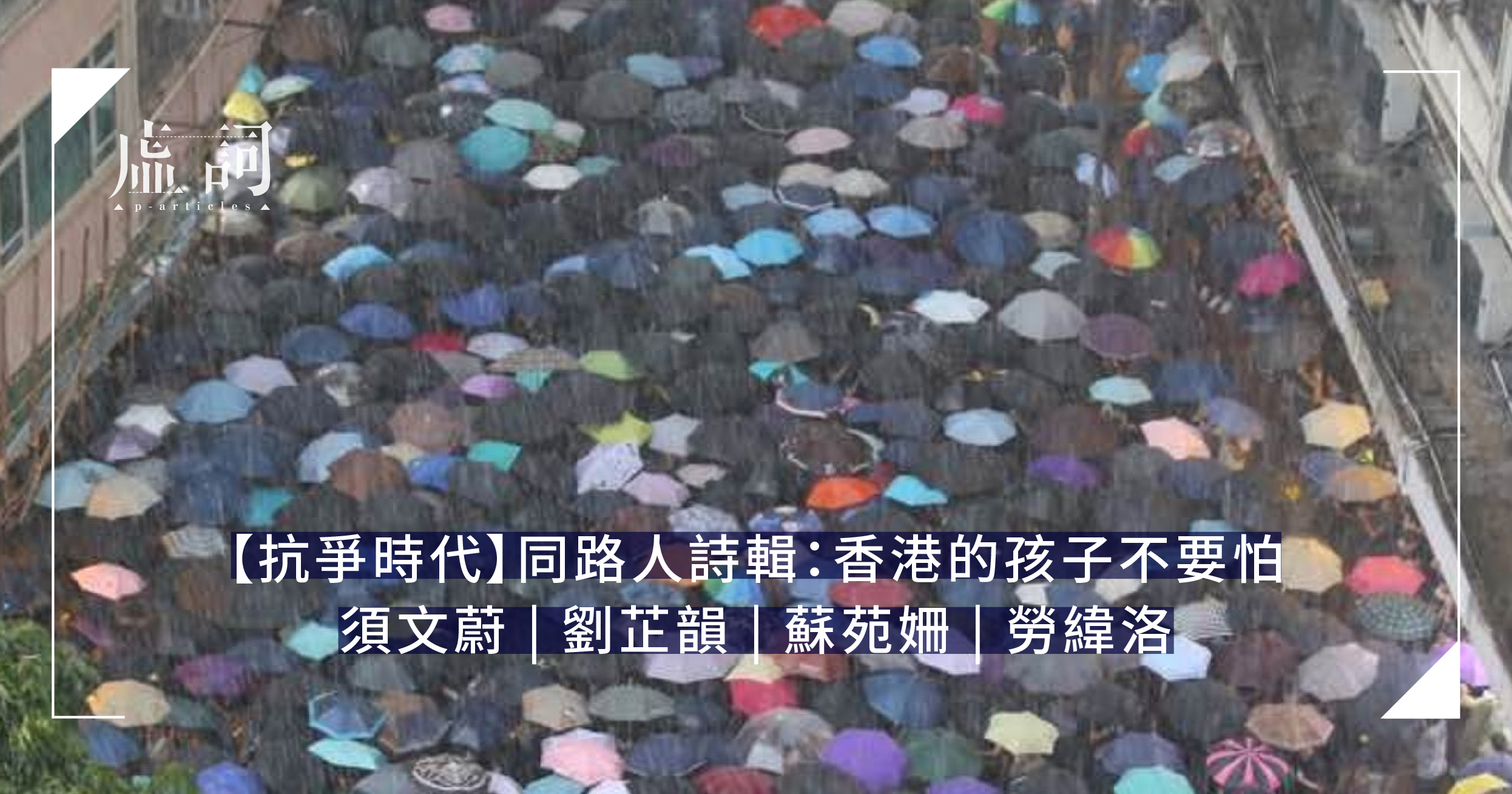

同路人詩輯:香港的孩子不要怕

詩歌 | by 須文蔚、劉芷韻、蘇苑姍、勞緯洛 | 2021-10-05

機場和你飛、818大集會、每晚十點嘶吼⋯⋯香港的抗爭運動正在光速演化,而其中我們也遭遇了太多揪心的事:將軍澳連儂牆斬人、老人在醫院被警察虐待⋯⋯須文蔚、劉芷韻、蘇苑姍、勞緯洛寫詩為記,同時也撫慰我們:不要怕,前面還有路。

【虛詞無形一週年】多圖慎入:編輯部捱夜OT大暴走

無秩序編輯室 | by 虛詞編輯部 | 2020-07-16

捱夜傷身,人人都把這句話掛在嘴邊,「我今晚要早點睡」就跟「食完呢啖聽日唔食」一樣,是個天大的笑話。那為甚麼還要熬夜呢?

余香凝 X 蘇苑姍︰你的初衷是甚麼?

其他 | by 余香凝、蘇苑姍 | 2019-04-10

余香凝憑著《非同凡響》入圍「第38屆香港電影金像獎最佳女主角」獎項,年輕作者蘇苑姍跟她通信,分享余香凝與電影的緣份,以及她對電影和演員的一些看法。