SEARCH RESULTS FOR "深水埗"

人從出生那一刻就是自由的——訪問獵人書店黃文萱

專訪 | by 王瀚樑 | 2024-05-09

四月份是最殘忍的月份,對於本地獨立書店而言尤其如此。就在踏進四月的前一天,我們送別了見山書店。另一邊廂,經營近二十年的開益書店,也在四月結束實體店,以漫畫《葬送的芙莉蓮》中的一句「流淚道別不適合我們」向讀者告別。位於深水埗的獵人書店,今年初亦因滲水問題,告別了開業一年半的黃竹街地鋪。幸而這次重逢不需等得太久,相隔一個多月後,獵人書店便在相鄰的基隆街重開。面對層出不窮的規條掣肘,不安無力亦是人之常情,不過店長黃文萱卻淡然以對,「要面對恐懼,首先要知道自己在恐懼甚麼,然後正視這種恐懼。當你能夠看清楚它,會發現它其實沒有想像那般可怕。」

自主藝文空間「合舍」結業好來好去 舍長王天仁:存在過的都會留下意義

專訪 | by 王瀚樑 | 2024-05-03

由藝術家王天仁創辦的複合藝文空間「合舍」,自2017年起落戶於深水埗大南街,七年來舉辦過不同展覽、工作坊、放映會、音樂會、分享或講座等各種各類藝文活動。王天仁早在去年預告,合舍會於今年正式結業,以餘下的400天來和大家好好說再見。轉眼間來到合舍的最後日子,合舍舉辦了一系列「散聚有時」告別活動,並宣布將營業至本月4日。王天仁指把合舍結束的原因並非業主加租、也不是其他「不可抗力因素」,而是他當初想透過這空間想嘗試的事,都已經得到答案。他笑言能把合舍經營至今已沒有遺憾,「對我自己而言,合舍是功德圓滿,可以善終了。」

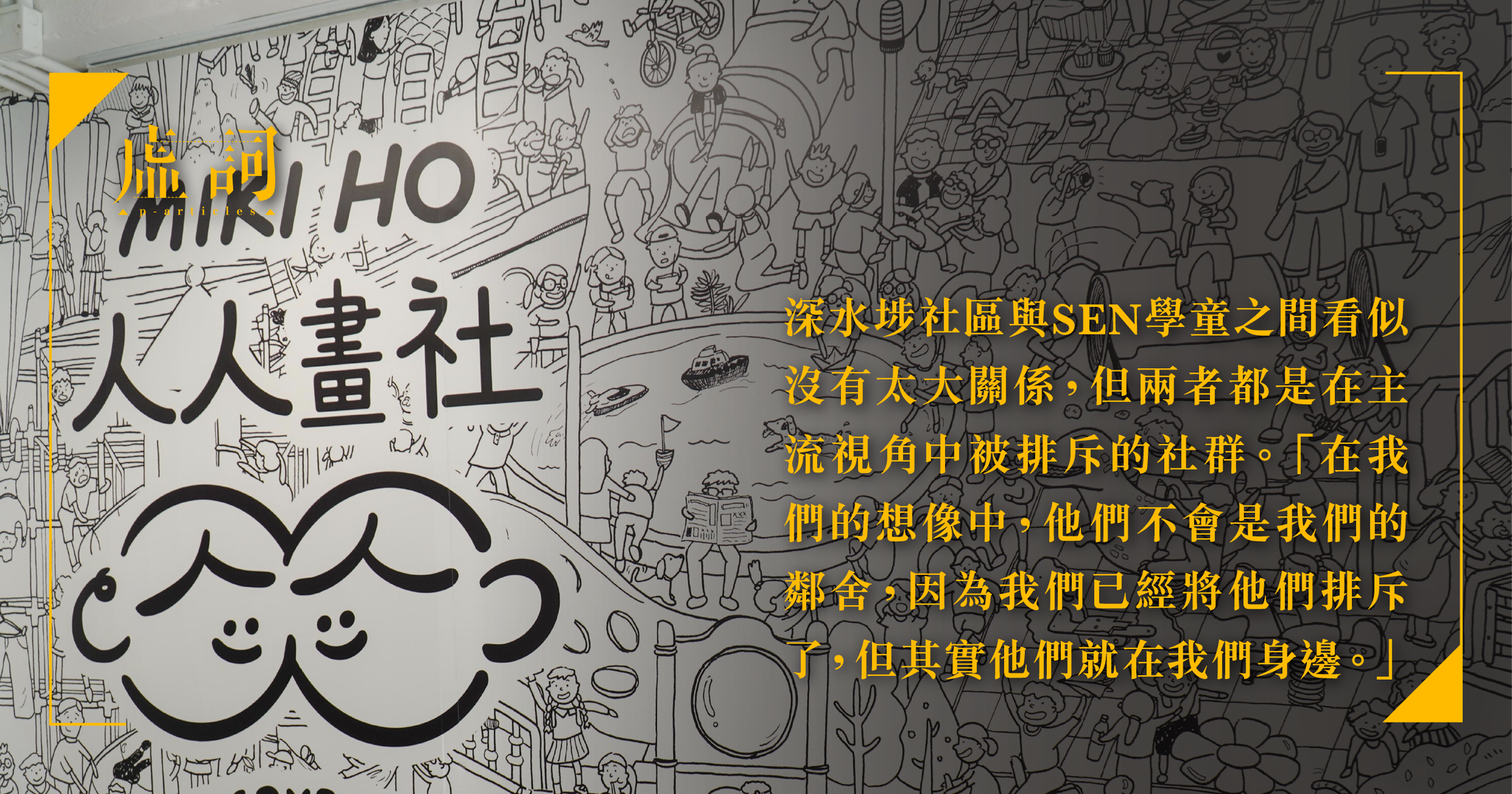

「MIKI HO 人人畫社」展覽——以藝術展現弱勢力量

報導 | by 王瀚樑 | 2023-08-03

藝術、深水埗與SEN(特殊教育需要)學童,看似毫不相關,年輕插畫家MIKI HO卻在她的「人人畫社」創作展覽之中,以插畫作品將深水埗社區與SEN學童連結起來。MIKI表示,她希望透過作品「以弱呈強」,呈現在「弱勢」、「邊緣」群體當中,蘊藏着的強大能量,展示它們在主流敘述中不被看見的面貌。

漫遊深水埗追溯香港命水 文學季「水字部:文學×藝術」導賞暨分享會紀錄

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-01-09

水,是構成香港這座城市的重要部份,今屆香港文學季以「水土不伏」為題,邀請五位本地視覺藝術家聯乘五位本地作家參與計劃,灑落四間香港獨立書店,蒐集和再現散落四周的回憶、感情和關係,以文學和藝術創造出再次賦予街道生氣的風景,12 月 17 日一個悠閒的周六下午於大南街展開公眾導賞,共同遊歷一拳書館、半杯寮和獵人書店,其後返回 THY LAB 昊堂分享會,拾遺灑落在深水埗這個水字部社區的溫度和細碎。

【文藝Follow me】帶一本專屬深水埗人的護照逛社區——《深水埗社區手帳》

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2021-10-22

疫情之下無得去旅行,不如在香港來個本地遊。社區組織「深水埗康樂社區」成員Lip、阿醜及KK最近制作了一本《深水埗社區手帳》,內設30條深水埗相關問題,附一份手繪深水埗地圖,為大家提供六個不同面向的「深」度遊。

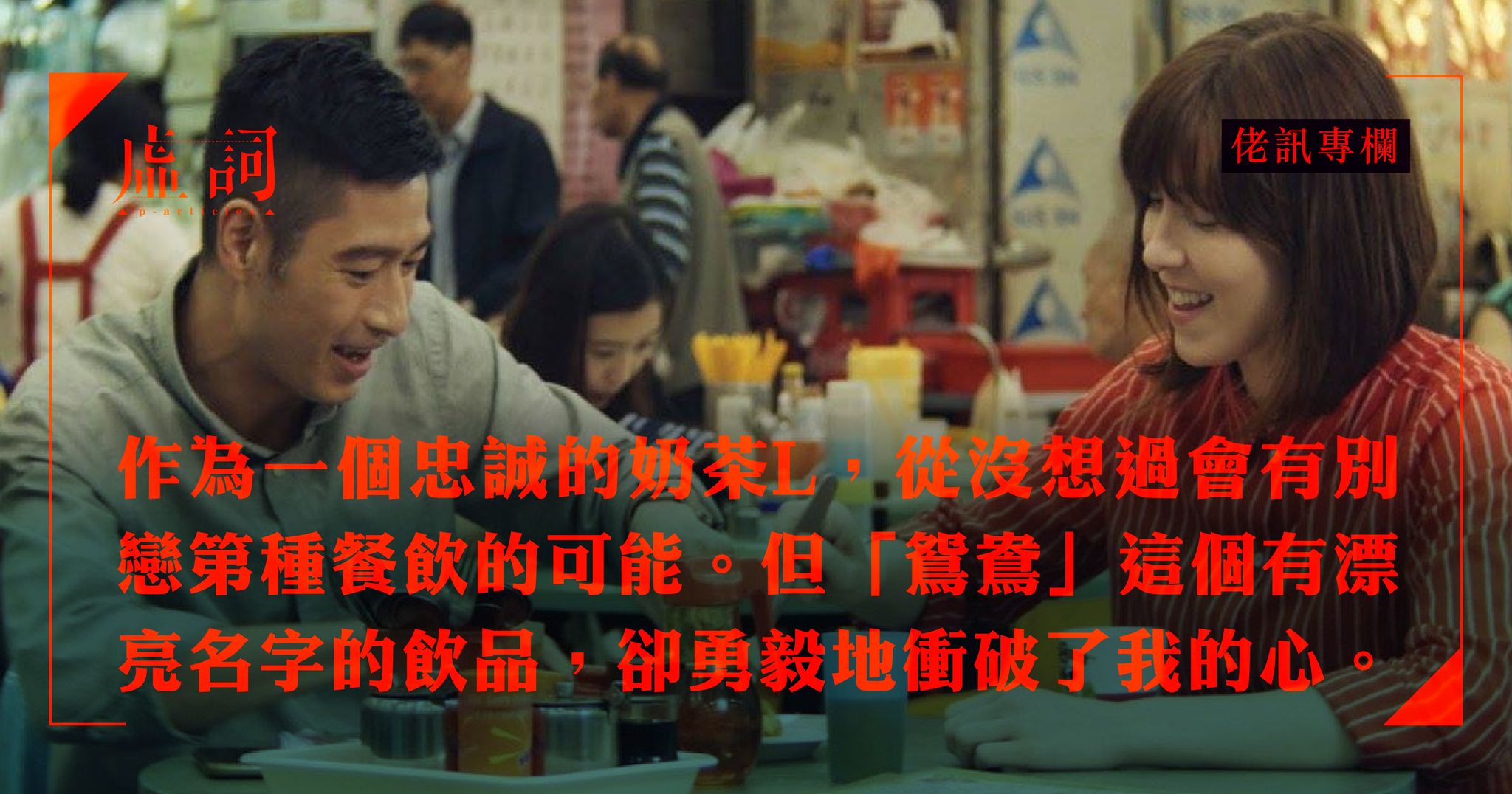

【新書《香港電影2020:紀實遺城》】《夜香.鴛鴦.深水埗》:本土年代的世界主義旅程

影評 | by 林瀚光 | 2021-10-05

多年後回顧2020年香港電影,我們會記得甚麼?香港電影評論學會最近出版的《香港電影2020:紀實遺城》,收錄多篇影評人研究香港電影的文章,包括林瀚光這篇對《夜香.鴛鴦.深水埗》的評論,談及電影如何締造出香港人獨有的特殊身份。

【文藝Follow me】開「半杯寮」以半杯水的態度感受社區 李維怡的「中年危機」:做個開舖的蠢人

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2021-09-10

穿過大南街一間間純白色外牆、或灰色石屎牆的Cafe,來到南昌街交界的路口,左邊有一間不太起眼的店舖,門口放著一架零食車,店舖招牌上大大的「半杯寮」三字旁邊,是人手噴上的「休息」、「自修」等字眼。推門內進,左方有一個書櫃,牆上掛著寄賣的飾物;右方有一個木板圍間出來的小角落,角落裏有一張桌子供人自修、工作;門的正前方有一茶几,「半杯寮」店員、社區藝術工作者、文字耕作者李維怡就坐在茶几前悠然地泡著茶,抬頭問:「你要喝一杯嗎?」

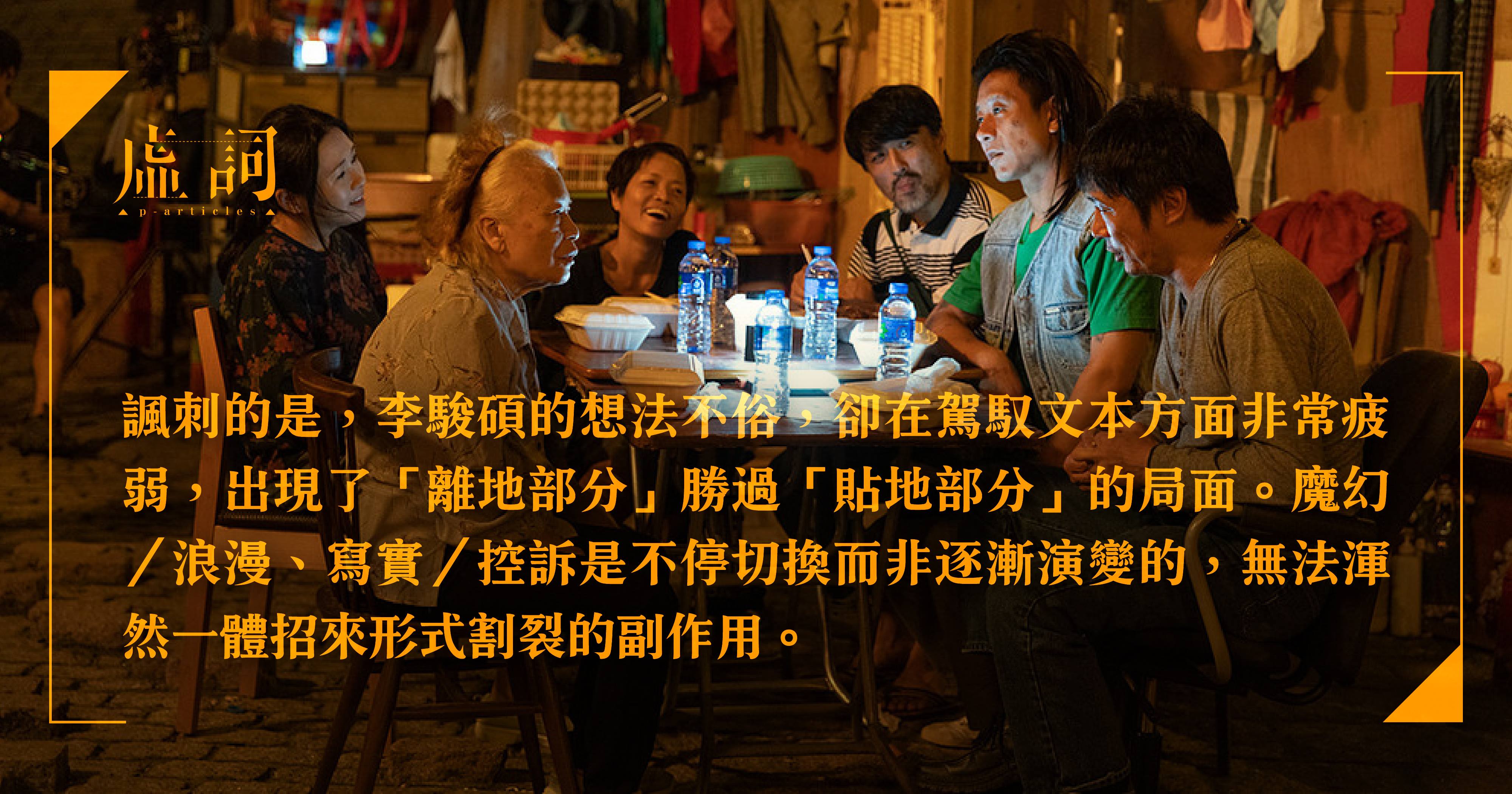

【文藝Follow me】濁水漂流,何以為家?——專訪李駿碩

文藝Follow Me | by 陳子雲 | 2021-06-21

走入深水埗夜流裡的李駿碩,穿過每檔散落於北河街、大南街、桂林街、海檀街的夜攤,發現通州街公園對出、通往富昌邨方向的天橋竟然拆了,大呼難以置信,跑到以前的橋底位置。「那條橋一直是街友聚居的地方,《東張西望》也報道過,說市民都怕了上這條天橋橫過馬路。」

《夜香.鴛鴦.深水埗》的「一炮三響」

影評 | by 後浪 | 2021-04-01

《夜香.鴛鴦.深水埗》自上映以來,雖是本地小品製作,卻獲得不少觀眾支持,後浪細評戲中三條短片及一條紀錄片,是如何呼應香港味、對自由與未來的想像。

【2020.回顧】壓抑下的聲波:2020香港文化大事回顧 II

現象 | by 虛詞編輯部 | 2020-12-31

2020年疫情肆虐,封場、取消、延期是今年最常聽到的詞,政府防疫基金卻杯水車薪,藝文界台前幕後手停口停。但在絕境之中,香港人的精神卻不滅,去年香港的血與淚譜成一部部紀錄片與電影,當中《佔領立法會》入圍金馬獎,《夜更》更奪得最佳劇情短片。反送中運動過後,本土作品亦更受關注,《幻愛》創出票房奇蹟,《全民造星III》成收視佳話,更鼓舞人心。除此以外,我城城市空間的運用亦引起關注,文青小店進駐深水埗一事引發熱議。香港人在香港地,該如何走下去?回顧今年過後,望能引發未來更多想像。

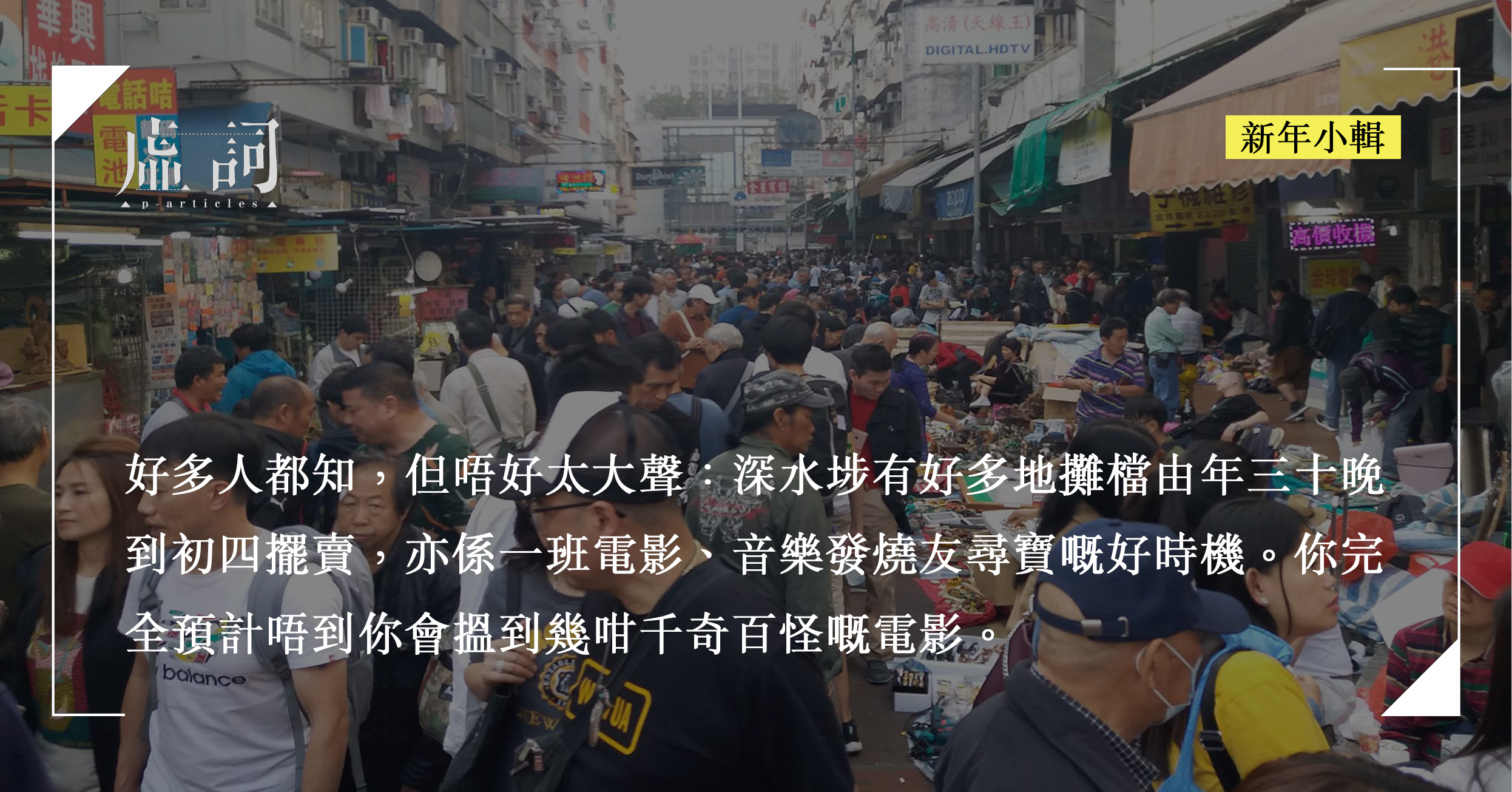

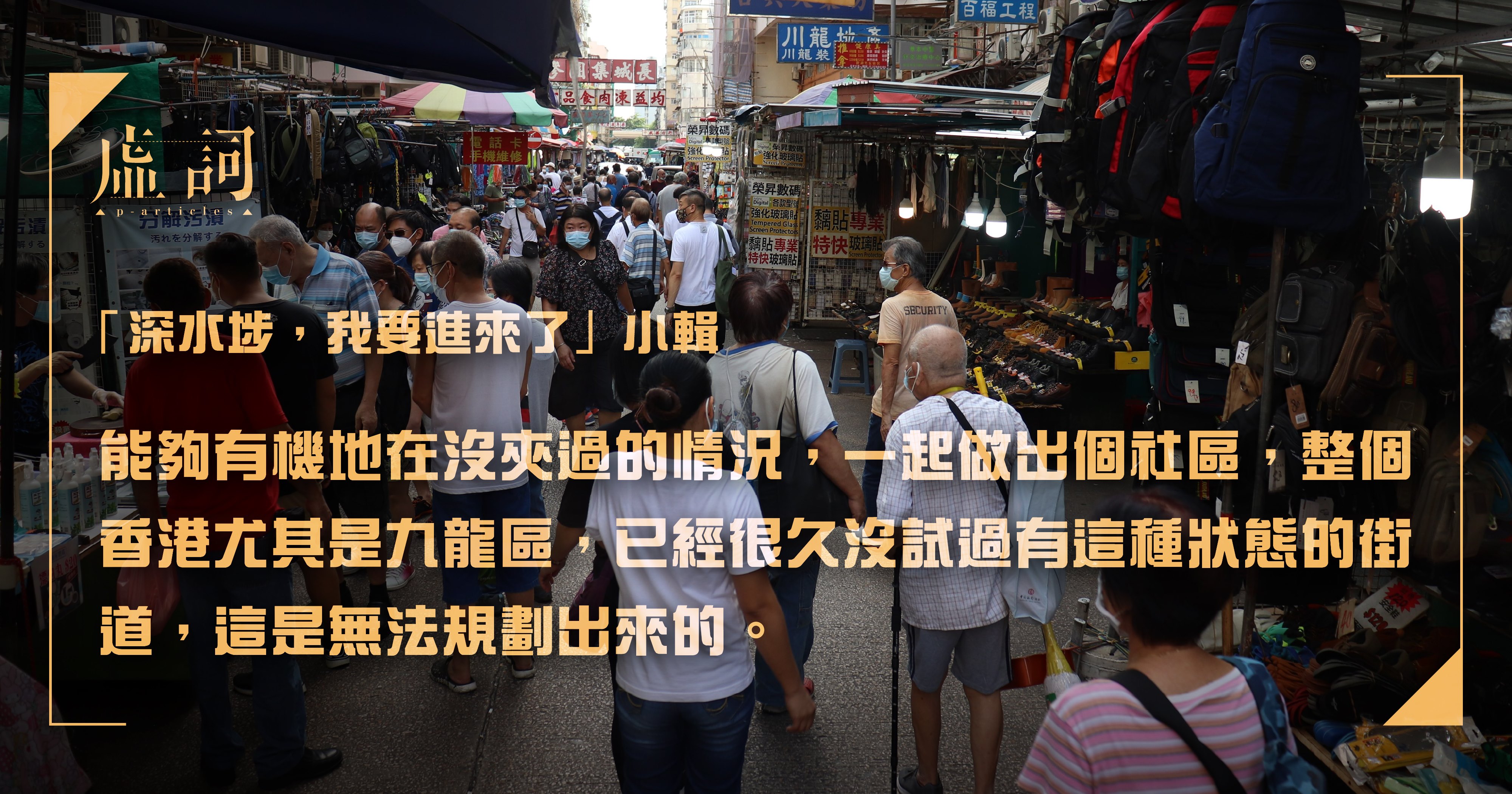

「深水埗,我要進來了」小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2020-10-31

文青小店進駐深水埗,帶來人流亦令地價飆升,士紳化的討論由此而生。「虛詞編輯部」就此作專題報導,透過城市研究者與文化經濟創業者的對談、跟當區居民的訪問、文青小店聚義的講座,嘗試探究深水埗的多元面貌,也思考我們可以為社區做些甚麼。

【文藝follow me】一拳書館:深水埗的賣菜書店—— 訪問龐一鳴

文藝Follow Me | by 楊喜盈 | 2021-03-29

有冇聽過賣菜送書既書店呢?仲要係深水埗呀!佢就係一拳書館啦!老細係一個好熱心既香港人,仲同一拳超人既埼玉一樣咁孔武有力!快啲睇吓佢既訪問啦!

【深水埗,我要進來了】文青店是否一種美學侵佔?旅舍Wontonmeen:不能閂埋門淨係做自己嘢

現象 | by 虛詞編輯部 | 2020-10-22

一句「Sham Shui Po is the new Brooklyn」引起深水埗士紳化的激烈討論,本地旅舍Wontonmeen主理人阿Pat,認為近年在深水埗大南街一帶開設,被指跟士紳化有關的文創小店,其實都是貴租金的受害者。與其指責,她更希望小店能夠連繫社區,有take也有give。

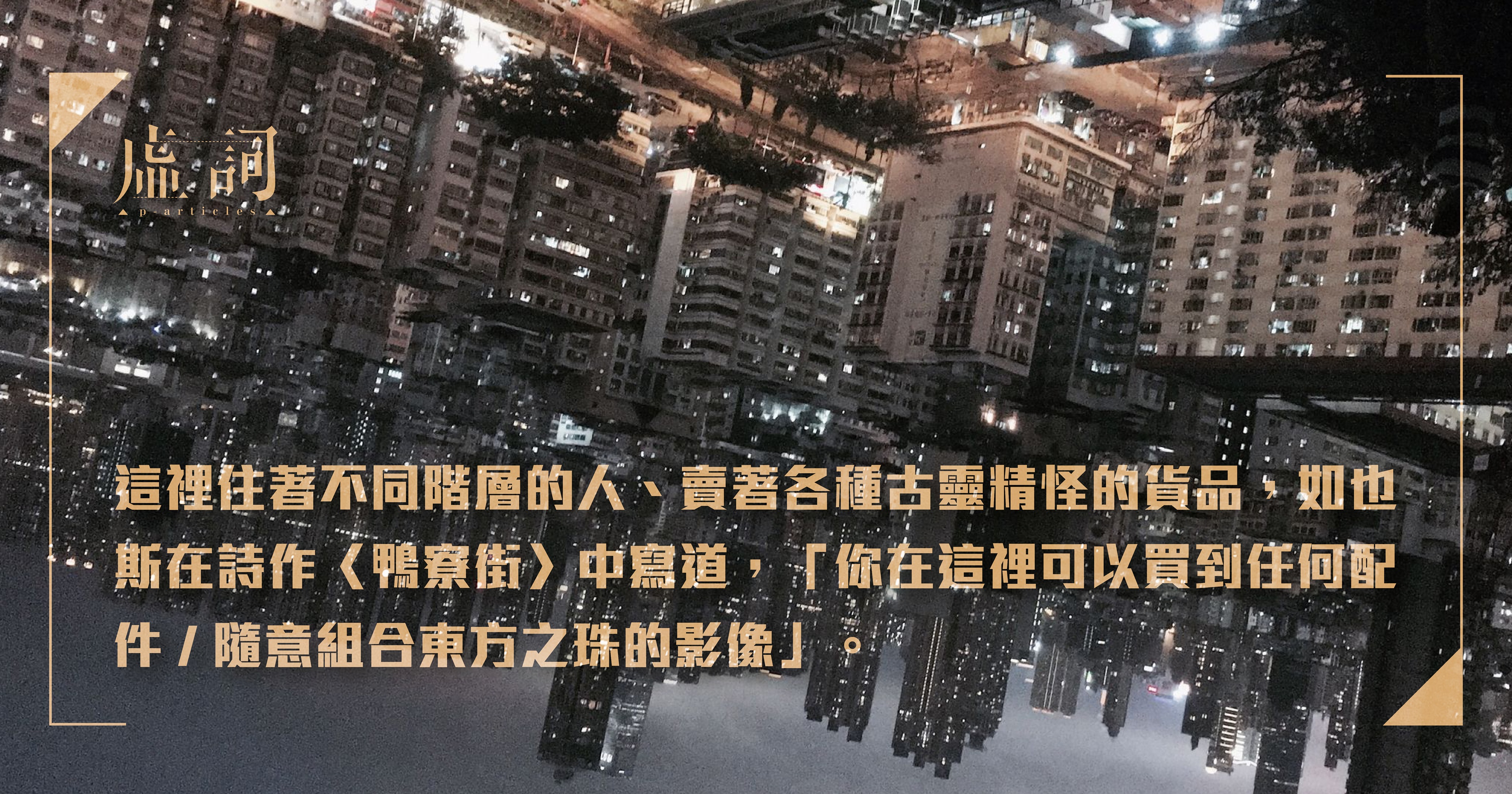

【深水埗,我要進來了】文青小店以外,遊走深水埗的三組對立關鍵詞

現象 | by 虛詞編輯部 | 2020-10-22

深水埗是個多元社區,文青小店只是其中一道風景,若想更深入全面地了解深水埗,不妨跟隨李庭豐、李維怡以及何潔泓,透過三組看來對立的「關鍵字」帶我們認識更多關於深水埗的點滴

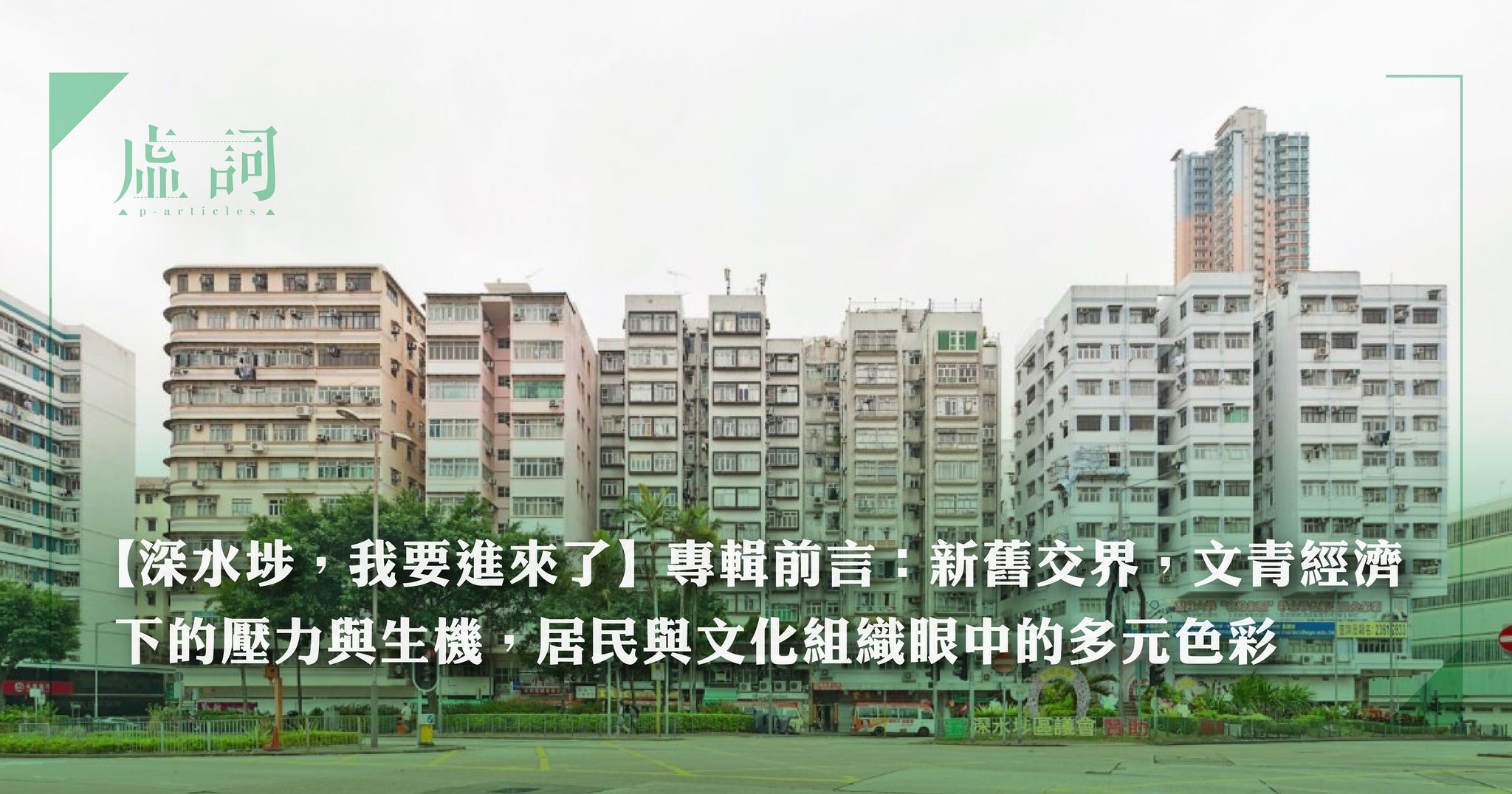

【深水埗,我要進來了】專輯前言:新舊交界,文青經濟下的壓力與生機,居民與文化組織眼中的多元色彩

現象 | by 虛詞編輯部 | 2020-10-22

如果說這一輪的深水埗議題,給我們帶來了什麼新的認識框架,至少有二:在香港的社區議題中,出現新的社區持份者—「年輕文化經濟創業者」,令本來「居民」VS「重建財團/政府」的角力想像變得更為多元;在舊區重建的時間段方面,可拆解為細緻多樣的時間段去理解,在開始收樓與整體重建成豪宅群或酒店群的終結點之間,只要延長數年時間,還是可以有新的東西、新的價值被創造出來,那並不止是金錢上的意義,我們的城巿也許很需要這樣的喘息與慈悲。深水埗的多元面貌,平面的廣面與縱面的深度,或者你也是時候知道。進來深處看看。

瞓街不可以嗎?——《家在街︰香港自建社區》

專訪 | by 李卓謙 | 2019-06-20

早於2013年,現為建築設計師的黃思琪(Louise)便開始研究無家社群,當時仍是園境建築設計學生的她,對於露宿者如何利用公共空間,以及與周遭社區之關係很感興趣。直到2015年,她將這套研究帶進香港知專設計學院的社會設計工作室,在李欣琪(Yanki)和Sara的指導下,親身走進深水埗通州街天橋底,不從政策角度分析無家者,而是針對他們的設計技能進行研究,並統稱他們為「自建社群」(Self-build) 。研究在2018年結集成《家在街:香港自建社區》,歸根結底也是在叩問一個家的定義,「住在街上是否可能?(is it possible to live on the street?)」