不只「工」更是「人」:讀《香港移民家務工創作者作品選集》

其他 | by 別學優 | 2025-02-19

最近一名外傭因患癌被無理解僱一事鬧得沸沸揚揚。事源Noelyn去年工作時確診第二期乳癌,當時僱主擔心自己要因Noelyn化療而辭工照顧孩子,故反對Noelyn依醫生建議化療。其後Noelyn病情惡化至第三期,僱主才同意讓Noelyn接受手術,惟在手術後的兩個月病假中,Noelyn多次被要求做粗重家務。醫生其後建議手術後要做六次化療以減低復發率,僱主卻再次拒絕,但其後改口指會等到合約結束後才解約,Noelyn因而排期接受化療,惟當晚即遭炒魷,僱主要Noelyn立即離開。

看到此事,深呼了一口氣,在書櫃拿出《香港移民家務工創作者作品選集》(《移工選集》)重讀。

《移工選集》收錄了56份作品,大部份來至移民家務工,當中包括攝影作品、散文與詩。編者在介紹時說:「我們希望選集的內容能指向[移民家務工]各式各樣的流動身份:母親、女兒、姊妹、朋友、戀人、作家、藝術家、攝影師和講故事的人。」

對於在港的外傭,這個使命尤其重要,因爲他們往往被視爲純粹的勞動者、「經濟貢獻」。借馬克思的話,資本主義將勞動化約為商品,而非社會關係,而這種過程則稱之為異化(alienation)。對外傭來說,來港工作就是搭上一條被異化的路,而他們旅途的第一步——培訓——本質上就是剝奪其原有身份,將他們塑造成家務「工具」,Emy Bawse寫道:

「我們都被歸為某一類,裝在盒子裏,貼上標籤,準備運往國外,成為國家最賺錢的商品之一。不管怎樣,從我們踏進登機閘口那一刻起,這個標籤就會一直貼在我們身上,直接返回家鄉,但即使我們不再當外勞,社會也會把我們看成當過移民家務工的人。在我們所做的一切,都離不開外勞或移工的字眼;從今天開始,再也沒有你們了,只有她們。不再有Siti、Dwi、Maria或Joan。在人們眼中,我們都是一模一樣,都是印尼外勞的一員。移工作家、移工組織者、移工舞者——就是到了墳墓這名堂也沒法擺脫!」

物化發生在日常生活的各個層面,例如僱主普遍不滿他們的僱員談戀愛,擔心他們會變得「唔乖」、「不聽話」或會「駁嘴」,儘管愛情是人類自然的慾望,惟外傭很少被視為人。更甚者,這種物化有時會被內化,例如在2019年,一名在移工因公開支持當年的社會運動而被驅逐出境。儘管事件引起不少印尼同胞聲援,但也不乏如「你只是家務助理,少管閒事!」等的批評。

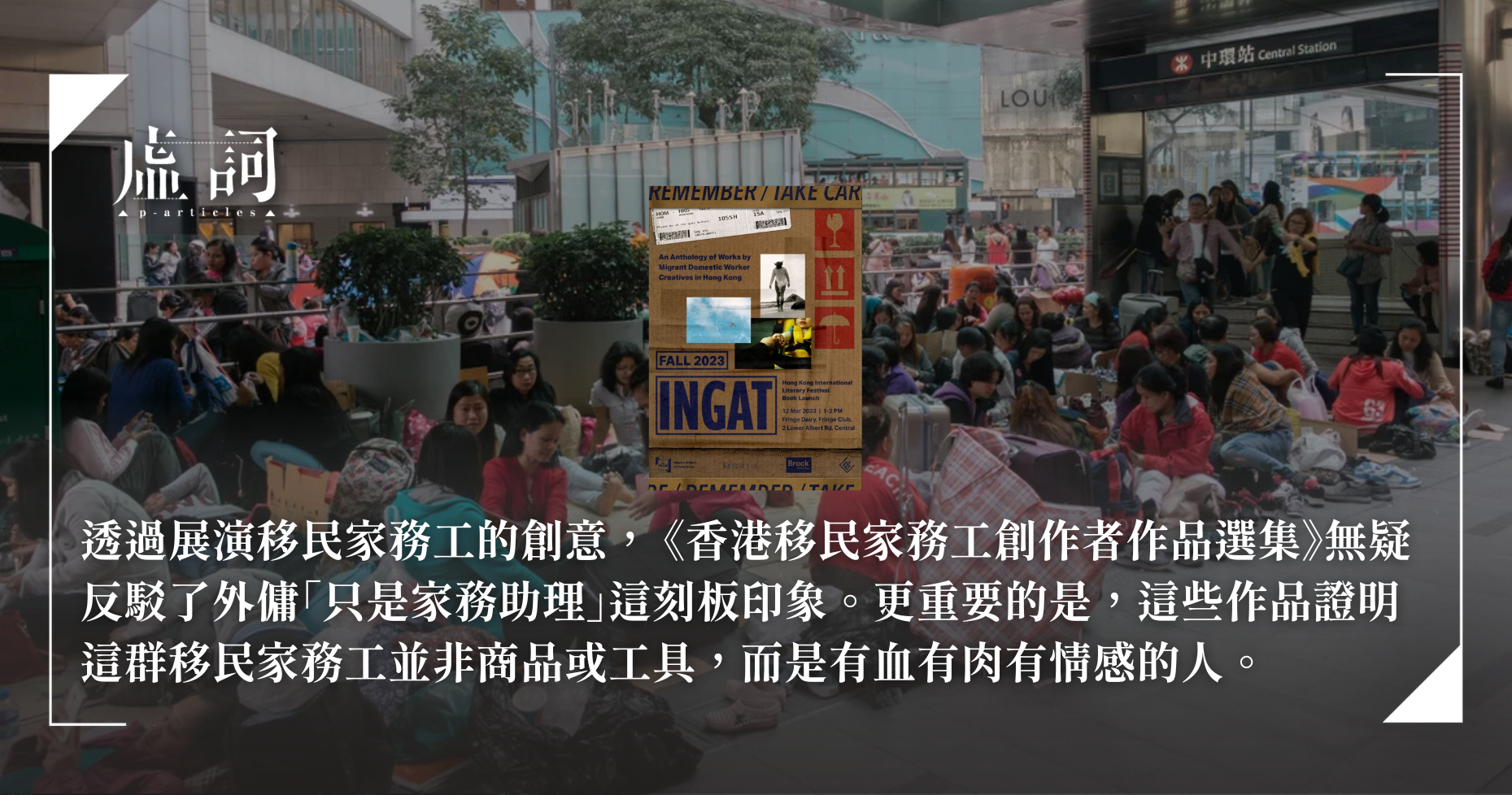

透過展演移民家務工的創意,《移工選集》無疑反駁了外傭「只是家務助理」這刻板印象。更重要的是,這些作品證明這群移民家務工並非商品或工具,而是有血有肉有情感的人。他們會告訴「老公,你要老老實實,別出軌//我要去很遠的地方賺錢回來」、盼望「我想到海灘躺躺暢泳//穿著我最愛的桃紅色」、感嘆「友情最難之處//在於距離和道別」。

一路讀來,Marian Nemy Lou Rocio的〈犧牲〉撼動得我最深。她寫道:「房東無動於衷//他們無視我的存在//也不管我默默的拼搏//已不在乎我的哀戚」。我在思考,為何「房東」會對我的哀戚「無動於衷」。

學者Donna Haraway提出「回應的能力」(response-ability)概念,即「回應,並負起責任的能力」,而要回應,我們必須先與他者製造「親族」(Kin),並得以連結。透過連結,我們才能回應。另一學者Deborah Bird Rose則借列维纳斯「他者」的概念,指出建立連結依賴我們看見他者的能力,而對他人的痛苦無動於衷正是不道德行為之根源。這種無動於衷可以是「視而不見」,又或是「看見了」但仍無動於衷,例如人類對動物日復一日的剝削依賴的便是諸如「人類比動物高階」等的辯解,迴避動物與人一樣有血有肉的連結。

看報導,Noelyn在2013年來港工作,為的就是供養菲律賓的家人,而Noelyn的僱主則是因擔心自己要辭工照顧孩子,才「無動於衷」。 站在道德高地、針對解僱Noelyn的僱主的謾罵早已車載斗量,我無意為該位僱主辯解,我也憤恨她,但僱主又豈不是擔心自己要辭工照顧孩子,才「不得不」狠下心來「不在乎我的哀戚」?

外傭與僱主之間的權力對等關係十分清楚,但當我們把僱主的狀況納入考慮,解僱Noelyn的僱主又是否絕對的強勢?我們的社會是否能容許一位母親在外傭生病時請兩個月假照顧孩子?我想說的是,除了批評僱主冷血無情,到底是甚麼社會制度擋住了僱主「回應的能力」呢?

讀到這裏,不少讀者可能會罵我又把所有事情歸咎於「制度」,但「制度」確實常常充斥擋住對外傭「回應的能力」的阻礙,就如港政針對外傭的歧視性政策。2023年政府修訂《職業介紹所實務守則》,加強對外傭「跳工」的規管,即在合約期內不得經常轉換僱主,但其他港人則可以隨意跳槽。相關政策中把外傭視為「工具」與「商品」的看法昭然若揭——那位說得出「隨時可以送你返菲律賓」的僱主,又是否把Noelyn當成能用完即棄的工具呢?

我不清楚,但《移民選集》正正就是要打破這種歧視與看法,告訴我們移民工不只「工」更是「人」,讓我們看見他們是一群因咖啡師對他們微笑等「微小的奇跡」而高興的人,也是富有創意與創作力的人。《移民選集》讓我們看見,但願這本書也是「回應」的開始。