SEARCH RESULTS FOR "對話"

池上秋收稻穗藝術節17周年|在稻浪與鼓聲中尋找靈魂歸處

報導 | by 梁恩翹 | 2025-11-12

「池上秋收稻穗藝術節」今年邁入第十七年,迎來前所未有的跨界共創。優人神鼓與金曲歌手桑布伊首度攜手合作,推出全新製作《我回來了——做一部作品給自己的靈魂!》。在金黃稻浪環繞的天然舞台間,藉由演出帶領觀眾感受與萬物對話的悸動,重新連結自然與自我。在優人神鼓創辦人劉若瑀眼中,這場合作別具深意,是團隊歷經三十八年漫漫長路後,回歸創團初心的一趟靈魂旅程。當鼓聲在稻浪間擊起,桑布伊的吟唱隨風飄揚,觀眾聽見的不只是音樂,更是靈魂裡深沉的呼喚,渴望與土地、與生命本源重新連結的呼喚。

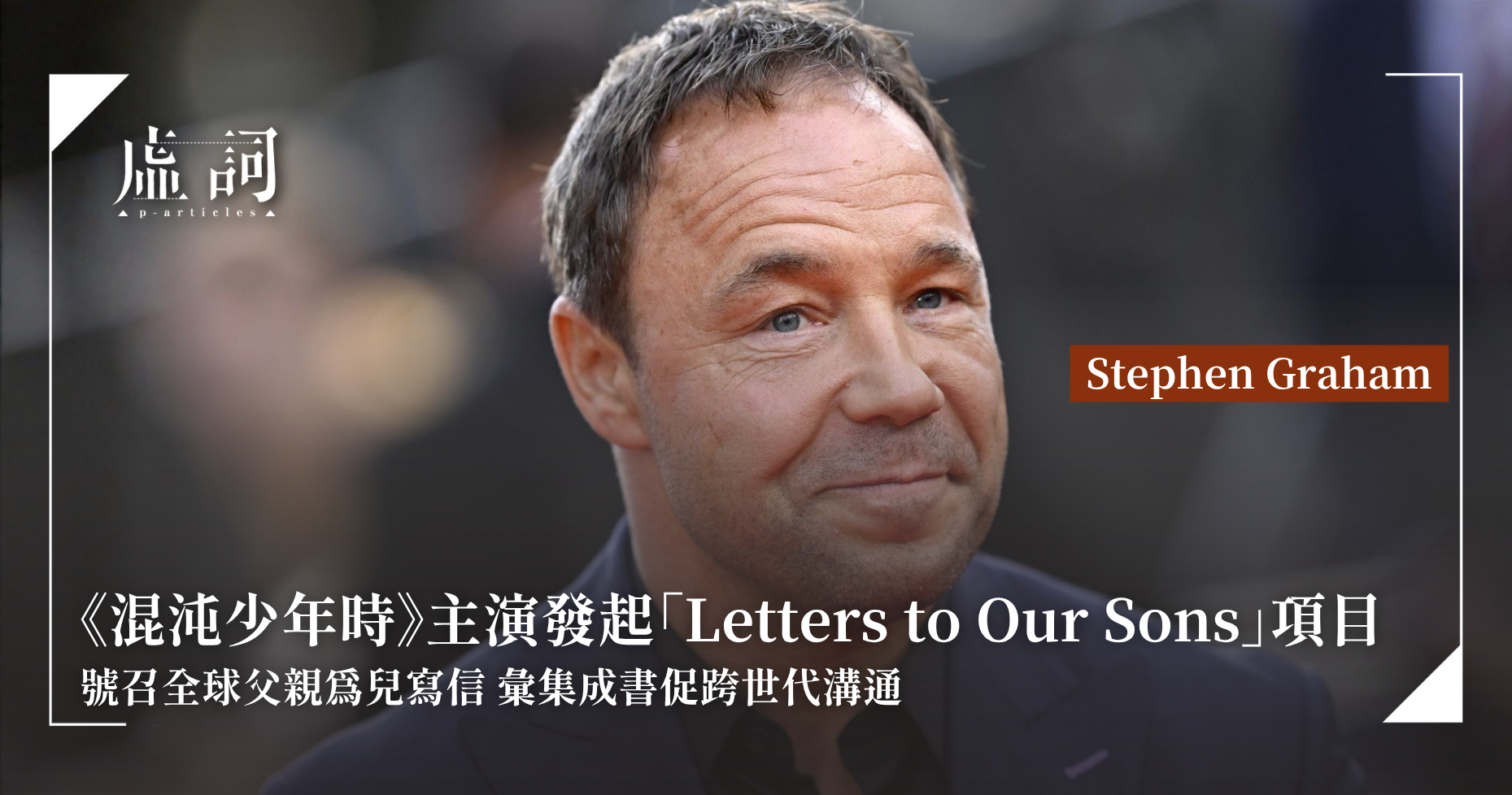

《混沌少年時》主演發起「Letters to Our Sons」項目 號召全球父親為兒寫信 彙集成書促跨世代溝通

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-10-22

艾美獎影帝得主、Netflix現象級劇集《混沌少年時》(Adolescence) 的主創暨主演Stephen Graham,近日宣布發起一項全球性計畫,邀請父親們為兒子撰寫信件,藉此探討男子氣概與當代男孩所面LES的挑戰。Graham將與心理學講師Orly Klein合作,將這些信件彙編成書,並定名為《Letters to Our Sons》(暫譯《給兒子的信》)。本書預計於2026年10月由Bloomsbury出版社發行。

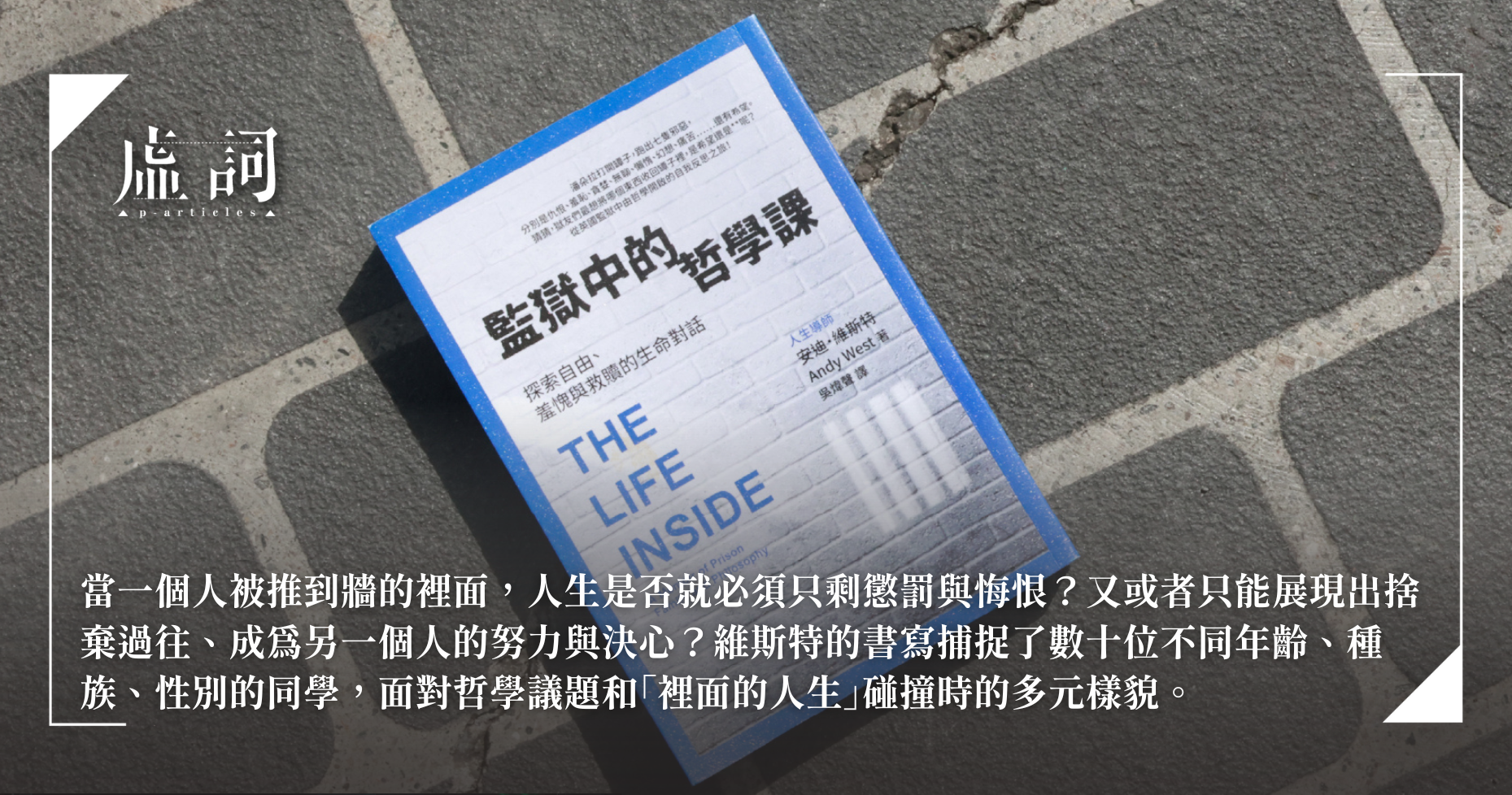

在「自由通行」之間的短暫假期:評《監獄中的哲學課:探索自由、羞愧與救贖的生命對話》

書評 | by 王奕蘋 | 2025-06-03

王奕蘋讀畢《監獄中的哲學課:探索自由、羞愧與救贖的生命對話》,指出作者維斯特在英國監獄教授哲學的經歷為核心,交織個人創傷與受刑人的故事。維斯特在獄中向囚犯教授哲學,帶領他們探討自由、善惡與命運等議題,在一個受限環境中尋求心靈救贖的過程。書中亦提及社會對惡的定義與污名化,亦令王奕蘋與讀者不禁探問「裡面的人生」與「外面的我們」之間的聯繫,重新思考自由與善惡的界線。

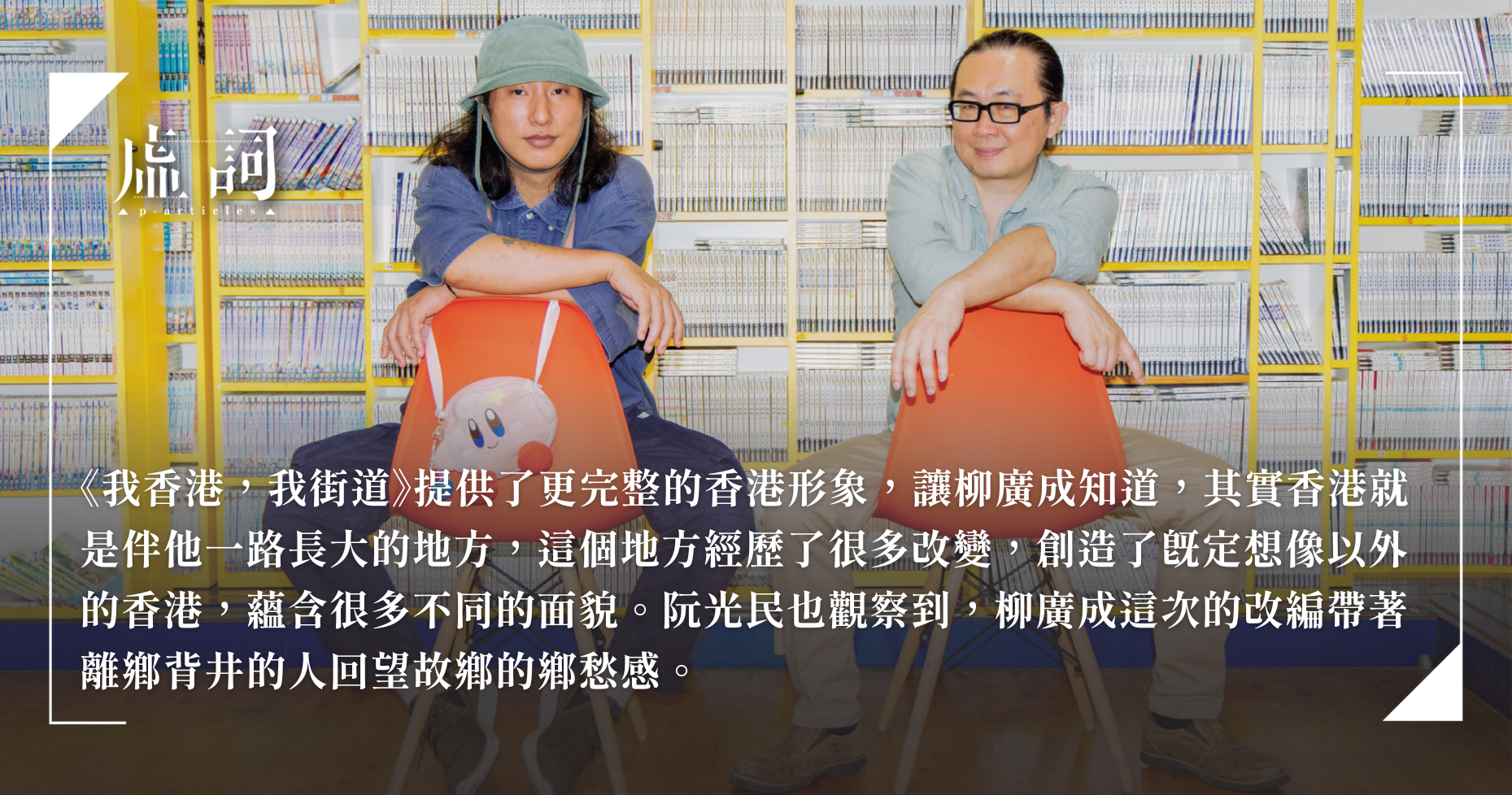

文學家與漫畫家的靈魂對話:阮光民X柳廣成談文學改編漫畫

專訪 | by 黃悠詩 | 2024-10-14

臺灣資深漫畫家阮光民,以及漂泊於世界的香港新銳漫畫家柳廣成,今年各自推出改編自文學的漫畫作品——《植有木瓜樹的小鎮(漫畫版)》及《我香港,我街道(漫畫版)》。Openbook邀請漫畫評論者、暨南大學歷史系副教授翁稷安針對兩位漫畫家提問,請他們分享創作的甘苦,以及在文學改編漫畫的過程中,撞擊出了甚麼不一樣的火花。

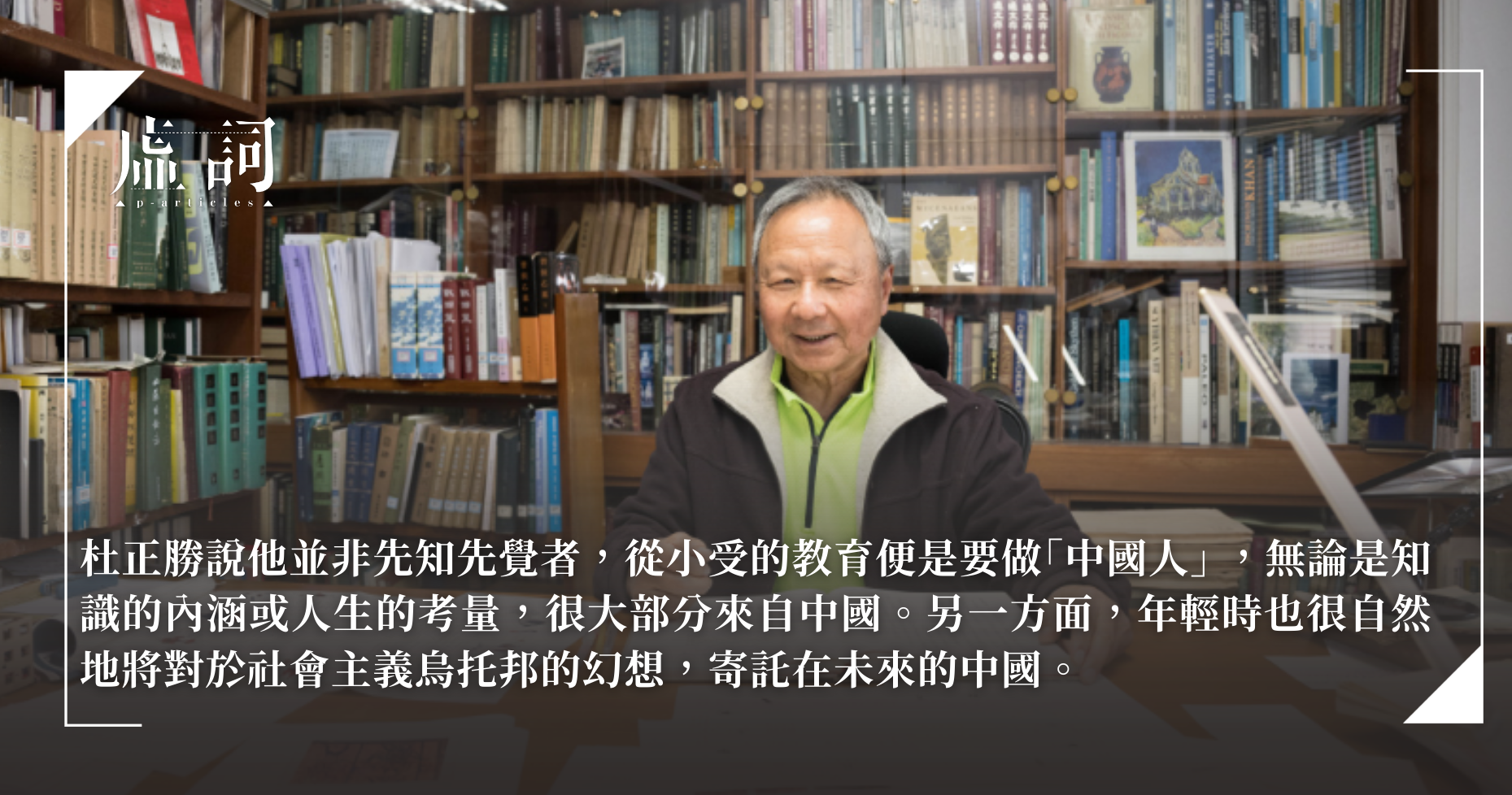

永遠與現實對話:杜正勝從人生歷程談向歷史及《中國是怎麼形成的》

專訪 | by 吳雅婷, 劉靜貞 | 2024-06-30

曾擔任故宮博物院院長、教育部長,幾度立於文教政策浪頭上的杜正勝,今年出版的新作《中國是怎麼形成的:大歷史的速寫》就展現出他如何融匯對於中國史的認識,並充分體現了現階段對於中國史的態度與想法。也讓我們看到,一位學者為學,如何從議題的選擇轉而藉由角度與方法,來重新反思原先的歷史認識。問起這本書的寫作緣起和構思過程,以及寫作中有什麼困難不易處?杜正勝表示:「寫這本書的過程,坦白講,沒有困難。」

黃念欣 X 董啟章: 共談書評、散文與《夕拾朝花》的對話性

報導 | by 陳熙 | 2023-06-07

中大中文系教授黃念欣與作家董啟章,早前在突破中心禮堂進行「ChatDKC︰書評、散文與《夕拾朝花》的對話性」對談會,一同探討對話性的重要。由《講話文章》計劃到電台節目「開卷樂」,兩人認識之初亦是由對話展開,對比帶有鮮明立場的文章而言,對話也可被作為發掘思想和反映思想慢慢產生的過程。

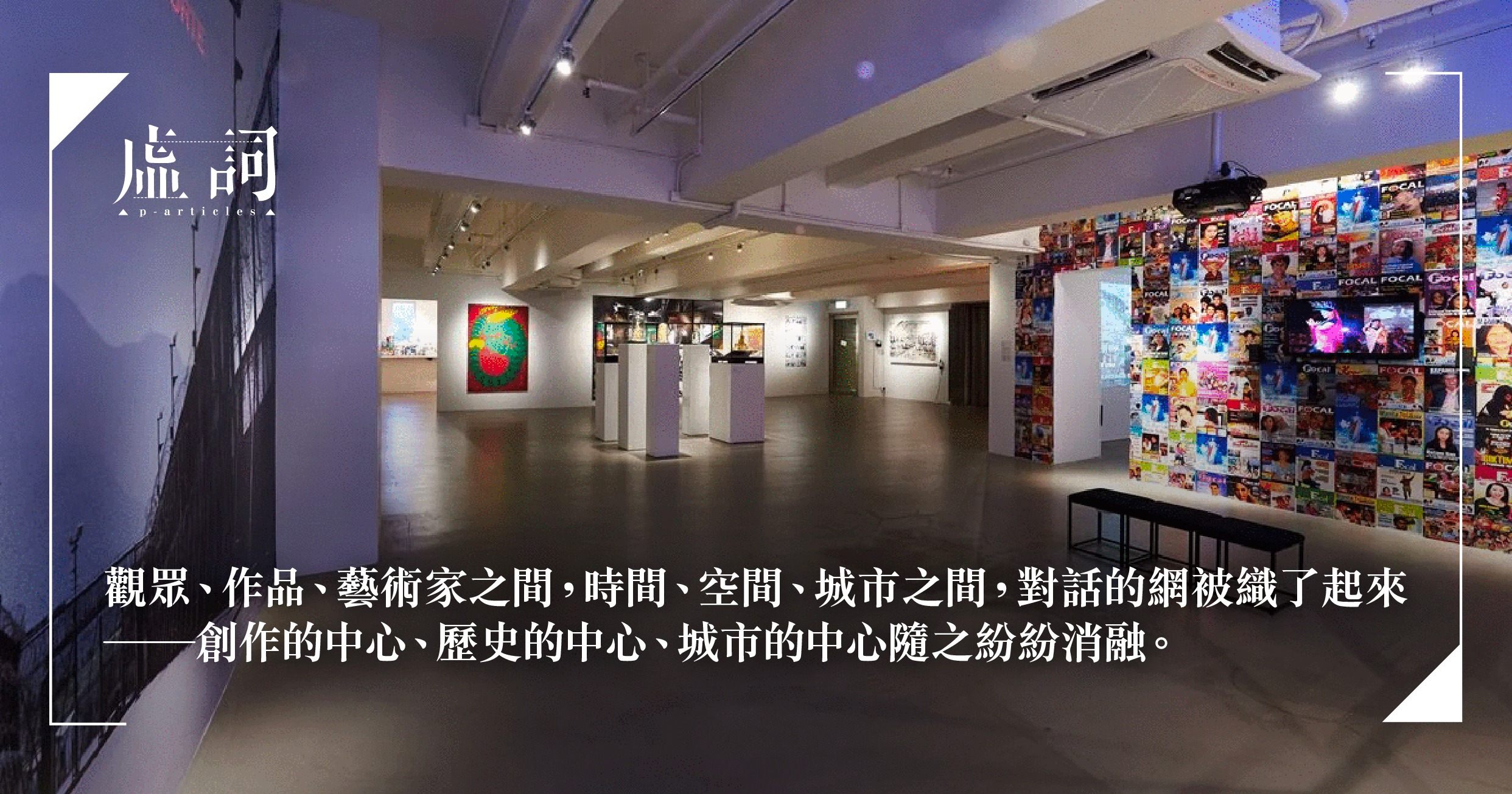

去中心的對話場域——Para Site群展《擱 角 覺》

如是我聞 | by 王佳文 | 2022-10-01

打開門,進入場地,空間被間隔出層疊、錯落的走廊。今年五月起,位於鰂魚涌的Para Site舉辦群展《擱 角 覺》,展出七組藝術家的作品,圍繞「擱置、角色、覺察」這三個關鍵概念, 「希望走進展覽空間的觀眾先把對觀展的任何預設都擱置,藉此叩問展覽中不同持份者的角色,嘗試探索觀眾、藝術家與策展人之間被動既主動的權力關係。」

【教育侏羅紀】與孩子對話的文化:讚賞VS批評外的第三選擇

教育侏羅紀 | by 雅言 | 2020-05-04

各位成年人實在有必要觀察一下自己平時對著孩子到底說了些什麼話,這些話又是怎樣影響了孩子的行為。

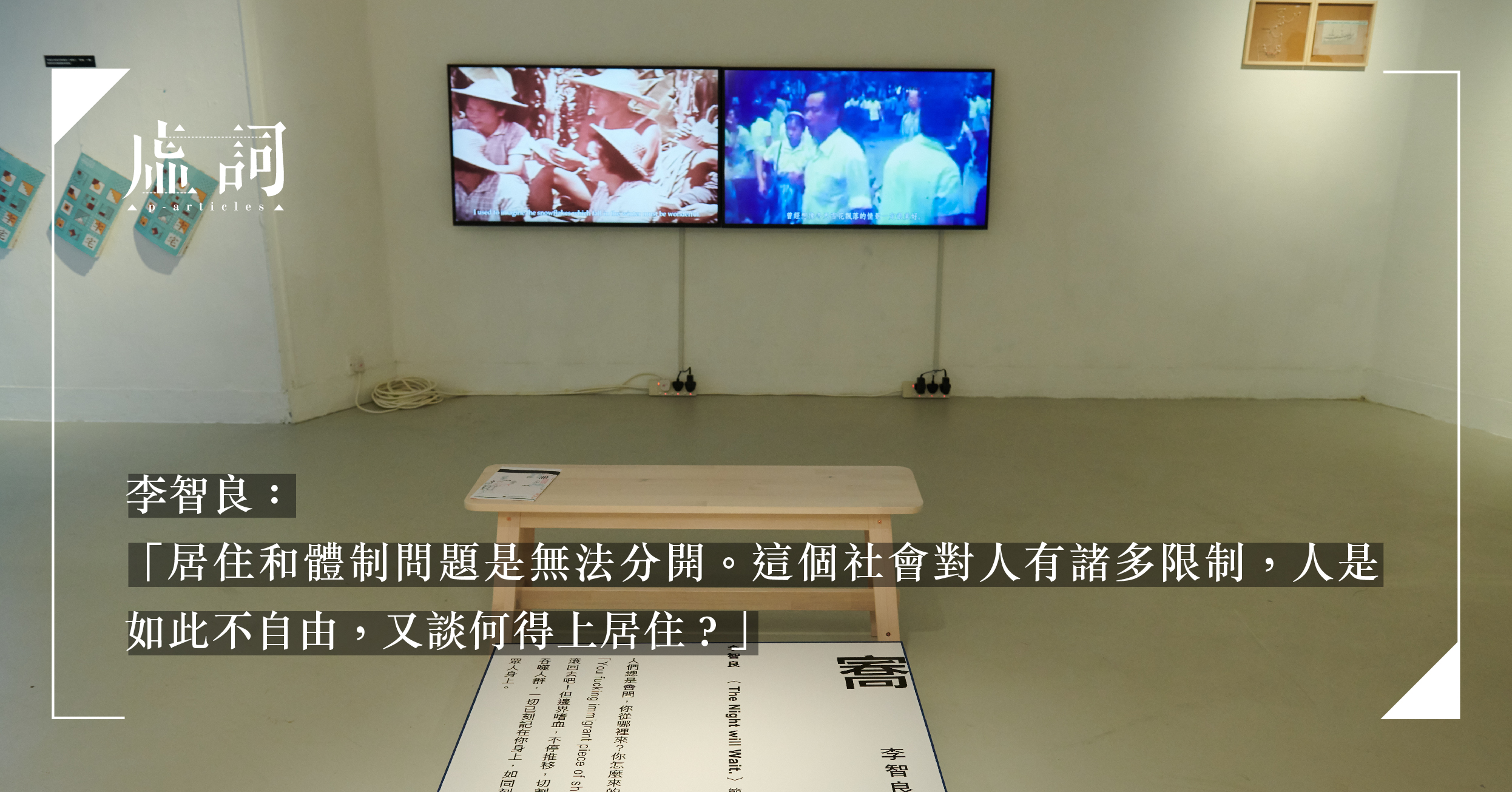

流離的家,曲折對話:「自宅字築:文學 x 視藝展覽」

專訪 | by 李日朗 | 2019-08-23

時值盛夏,香港人經歴了一場又一場大大小小的對話(或對話失敗)。對話一詞精妙於「對」字,成雙成對,理應是兩人一來一往,有機交流,多元發聲,才算對話,切忌錄音機式的單向灌輸。而同樣時值盛夏的八月,香港文學館舉辦「自宅字築:文學 x 視藝展覽」,邀請了九對香港文學人和藝術家,以「宀」為引,進行了九場有關「家」的「對話性創作」。是次有幸找「㝯」字組合的李智良及羅玉梅,與在「寐」字之下與吳煦斌作品對話的何幸兒,各談創作意念及合作。