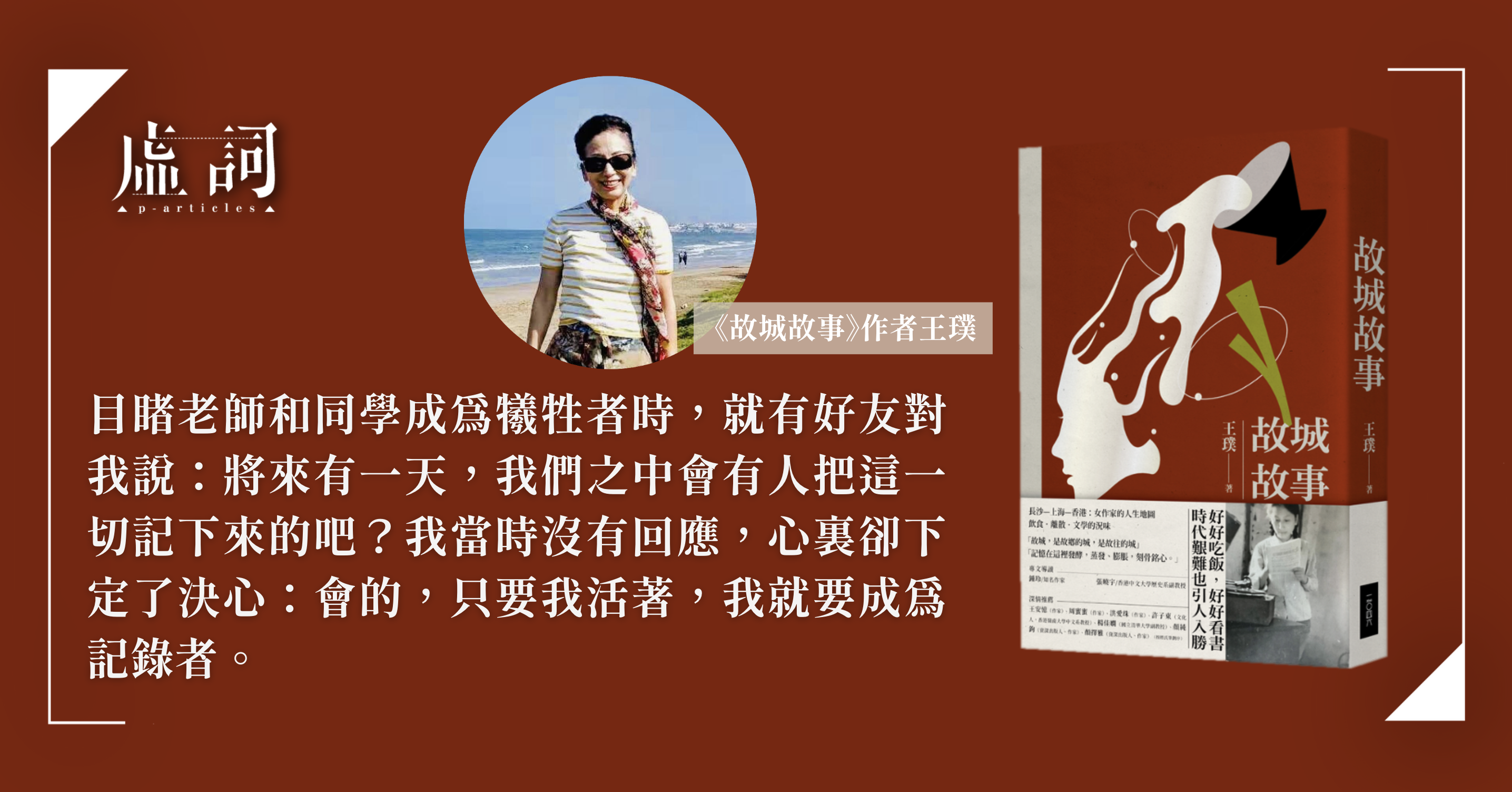

「只要我活著,我就要成為記錄者。」——筆訪《故城故事》作者王璞

專訪 | by 王璞 | 2024-02-06

生於香港,長於中國的作家王璞,在批鬥抄家的陰影下渡過了她的童年,八十年代後到上海攻讀研究所,經歷相信開放的希望年代。中年以後,她回到出生地香港,以「新移民」的身份擔任報社編輯和大學教師。經歷半個世紀的曲折跌宕,近年王璞專注寫作,去年九月,出版了她的回懷錄《故城故事》。書中敘述文革知青一代流轉多地,成長、讀書、謀生的故事,以及在她人生不同階段中的三個故城:長沙、上海、香港的往事。「虛詞」編輯部特意邀請王璞作筆訪,讓她分享撰寫這本回憶錄的心路歷程、年少時的遭遇對她的影響、閱讀和書本在她人生中的意義,以及她如何看待香港這個「故城」。

問:《故城故事》是你個人的回憶錄,你在甚麼時候有了寫回憶錄的想法?你用了多久時間去寫這本書?你在書中描寫的地方,許多今日已不復存在。那些你經歷過的人與事,同樣許多已湮沒無聞。把這些回憶與歷史記載在書中,對你而言為何重要呢?

答:我一向喜歡讀回憶錄,比起正史,個人回憶錄是更加鮮活的歷史。名人回憶錄我固然喜歡讀,小人物的回憶錄我也很喜歡。甚至更喜歡,因為更容易介入。例如我從麥克阿瑟《老兵不死》(Old Soldiers Never Die)中所了解的二戰,跟我從羅伯特·萊基《把鋼盔當枕頭》(Helmet For My Pillow)中了解的二戰是不同的,相較之下,後者更令我觸目驚心。我是在讀了許多本小人物回憶錄之後萌生寫回憶錄之念的。因為我也是個小人物。我要努力寫出我曾經歷過的人事,我想,那至少也是一塊小小的歷史碎片吧,而歷史,不就是由這樣一塊塊碎片組成的嗎?

我便開始一篇篇地寫,陸陸續續寫了總有上十年吧。其間不斷地修改增刪。

問:對於寫作自己的回憶錄,當中的往事發生的年代久遠,但老師寫來仍然細緻動人、栩栩如生,請問你是如何將紀憶封存、還原的呢?例如你本身是否有寫日記的習慣,又或者從舊書信、相片中尋找記憶的碎片?你提及本書陸續寫了十年之久,當中有否甚麼經歷一些困難或者障礙呢?

答:我記憶力一向不錯,尤對數字和圖像敏感。我一直記流水賬式日記。寫作時間拖得久,一是因為不時要被其他寫作打斷,二是想寫得更嚴謹更精緻,不想草草下台。

問:在書中的長沙往事,有不少章節談及你在年少時經歷文革的遭遇,例如在<五星花園>中,那些原是天真快樂的女孩,文革中卻發生突變。作為沒有經歷文革的一代,很難想像她們往後的變化。你怎樣理解她們的轉變,為甚麼會出現這種人性的扭曲呢?

答:這問題很複雜,恐怕在這麼短的篇幅中講不清楚。我只能說,那就是我們當時的現實,那時當局大力推行所謂的「階級路線」,把人分成革命者和被革命者。被革命者便是牛鬼蛇神,失去一切人權。那是非常反人性、反社會、反人類的一種狀況。德國作家安娜·西格斯有一篇小說<已故少女們的郊遊>(The Excursion of the Dead Girls),寫的是相似的主題,她寫的是納粹政權對人性的扭曲和撕裂。我是文革中從地下渠道讀到這篇小說的,非常震撼。受影響很深。

問:你的童年在文革中渡過,你在書中開首亦提及,抄家的聲音即使在多年以後也想讓你在噩夢中驚醒。文革的經歷有沒有影響你往後的創作方向和風格呢?

答:是的,文革經歷對我的創作有極大影響。記得當時發生校園武鬥,目睹老師和同學成為犧牲者時,就有好友對我說:將來有一天,我們之中會有人把這一切記下來的吧?我當時沒有回應,心裏卻下定了決心:會的,只要我活著,我就要成為記錄者。

問:你在《故城故事》中描述了眾多故事,而貫穿全書的,是你不論在多麼艱苦、封閉的環境之中,都沒有放棄對書本、文字的渴求。在困難的時代裡,書本對你來說有甚麼意義呢?閱讀如何影響,甚至改變了你的生命?最近你看過的書中,有甚麼值得推介的作品呢?

答:閱讀是那個黑暗時代唯一的光亮,讓我們得以窺見外部世界,最主要的是,得以判斷我們自己在歷史長河中的位置。我們看到,我們的處境雖然荒謬,但並不絕倫。人類歷史上曾經有過比這更荒誕野蠻的時期,但都過去了。我們所能作的,就是盡一己之力,讓知識改造無知,讓文明戰勝野蠻,讓所有的暴政和暴君失去滋生的土壤。

我現在仍然天天讀書,無論多忙也會至少閱讀兩小時,主要是讀電子書。不斷發現好作家好作品,恐難在此一一細數。有不少好書我寫了讀書筆記貼在Facebook 上。

問:你的童年成長於長沙,經歷過刻苦、艱辛的饑荒及文革時期,後來到上海攻讀研究生,中年後移居香港作為「新移民」奮鬥上進,不同的社會環境與時代氛圍,會否對你的價值觀帶來衝擊?由純樸、困乏的生活,到認識各種新鮮的潮流、打扮以至思想,對你造成了甚麼轉變?

答:當然有很大衝擊。好在之前已通過閱讀對新的社會環境和社會制度有一定的了解,大陸在八十年代也逐步改革開放,所以來到香港很快就適應了,並感覺如魚得水,尤其是思想理念上和人際關係上。記得剛到嶺南大學任教,向系主任陳炳良教授請教如何備課,問他有無限制和禁區。他說:「甚麼限制都無,你只管自編自導自演。」接著更解釋道:「陳寅恪先生說:獨立之精神,自由之思想。這就是我們大學教育的宗旨。」那時候我們在教學中的確都是這樣作的。

至於人際關係,我從未感覺在這異地他鄕遭受歧視。來港沒幾天我就到報社作編輯。不僅粵語一句不懂,報紙業務也一竅不通。同事們都盡力幫我,記得那時還由字房版房排字排版。每逢字房版房有問題找我去,我頂頭上司梁小中先生總是派一位懂國語的同事陪我去充當翻譯。有次我在超市不見了手袋,回公司一講,大家馬上就分頭打電話幫我報警掛失,還紛紛拿錢給我讓我先用著,梁先生並安排我第二天放假,去入境處辦理身份證。我覺得香港人真友善真單純。

問:你在書中提及自己本身在香港出生,但不久後便隨家人遷回大陸。直到80年代後期才再次來到香港。為甚麼當年的你會選擇移居香港呢?當時香港帶給你甚麼印象和感覺?相比起你在書中寫的另外兩個「故城」,香港有甚麼獨特的氣質令你難忘呢?

答:當時我已經在深圳工作了。一九八九年我工作的那間出版社停業整頓,我便拿出生紙過羅湖橋來到香港,本來是過來拿到香港身份證就走的。不料那年政策變了,拿了香港身份證就必須放棄大陸身份證。我這才在香港呆了下來。

我很快就喜歡上了香港,除了飲食習慣,香港的一切我都喜歡:地理環境和人文環境。相對於長沙、上海、還有我也曾生活了六年的北京,那時的香港最令我著迷的是她的開放和自由。在這裡我不僅身體上得到行走全世界的自由,還讀到了許多從前讀不到的書,看到了四面八方各種各樣的信息,精神上獲得空前的解放。

問:你在《故城故事》中,每一節都有寫到食物,將回憶中的各種酸甜苦辣盡寫在書中。為甚麼你對描寫食物如此情有獨鍾呢?文革中成長的「知青」要上山下鄉,但你是如何學到一手好廚藝的?

答:每一節都寫到食物其實是無意識的,編輯們和評論者提出我才感覺到:哦,真是這樣呀!這大概是因為我成長於一個食物匱乏的時空中,對食物的感覺比較敏感。還有就是我對烹調比較愛好。不過在大陸時我並無任何廚藝可言。是到了香港,物質豐富以後,我才喜歡呼朋喚友來家聚宴的。尤其是成為自由寫作人以後,時間充裕了,才更加熱心烹調。

問:對於食物、景象以及人物,你在書中的描寫同樣細膩動人、生動有趣,有沒有一些心得或技巧可以跟讀者分享呢?

答:關於寫作,我已有過一兩本書談及,《怎樣寫小說》《散文十二講》等;關於烹調,我也零散寫過一些短文,還準備再寫一些,希望將來能夠結集出版。

問:你在香港、大陸兩地均曾定居以及寫作,你認為兩地的寫作風氣、文學特質與風格方面有甚麼差異呢?對你來說在不同的地方寫作,會有甚麼分別嗎?

答:這個問題比較敏感,不太好回答。我只能說,身為寫作人,當初我之所以選擇移居香港,是奔著這裡比較開放自由而來。現在看來,兩邊的寫作環境已無多少分別。香港只是上網查資料更方便一點。

購書連結:https://www.hkliteraturehouse.org/shop/853wmwx54kkb26g4mxa267ptx55lta