作為影評人的西西——讀《西西看電影》

三大冊的《西西看電影》收錄了西西在1963年至1969年間為不同雜誌報刊撰寫的電影評論文章。1960年代距今已跨越了半個世紀,香港乃至全球的電影藝術及其產業發展早已歷經多次的範式轉移。在西西剛開始撰寫影評的年代,黃梅調電影仍是華語電影的主流,《中國學生週報》的年青影評人仍要到特定的香港大會堂「第一映室」才能觀賞歐美最新潮流的電影。但時至今天,影視作品以各種媒體形式充斥我們生活每一個環節,電影在本地與海外無時差地同步上映變得理所當然,觀影空間不再局限於商業影院,甚至在觀賞一齣電影前我們已經能夠在網絡上讀到、聽到、收看到大大小小的影評或「看前須知」——還要小心不被劇透。閱讀西西的影評文章不單帶領讀者回到上世紀的香港電影業場域,更使快被光影聲樂等感官享受刺激得接近麻木的我們,重新反思觀賞電影藝術作品的方式和意義,並且在文學創作以外,得以從「影評人」這特別的角度再次認識西西這位傑出的香港作家。

在上世紀六十年代,香港的華語電影製作仍處於起步的階段,因此西西在影評中特別重視向讀者傳授分析電影技巧的方法。他一方面透過分析歐美、日本電影手法上的優劣,思考華語電影如何在保持自身特點的前提下,以他山之石磨礪本地電影製作的「剪刀」。另一方面,作為影評人的西西清楚了解專欄文章的受眾為一般市民,故此他對電影手法深入淺出的解說,同時也提供了一定程度的教育功能,令讀者懂得如何從技巧層面鑑賞電影。部分文章甚至以電影手法為主題,例如收錄在上冊第二部分關於「電影文法A/B/C」的三篇文章嘗試以淺白語言向讀者介紹電影的對白、配音、背景音樂、字幕、鏡頭運用等,文中多次運用設問與肯定句式來展現他對這些電影技巧的重視。至下冊所收錄的《星島晚報》「特稿」文章,除了有系統地說明電影語言外,又以多篇文章說明電影幕後工作的知識、美國西部片的發展經過,且介紹同一時期世界各地不同影展,其中也不乏電影與各國社會政治局勢關係的扣連。在藝術思想上,西西既談及表現主義、意識流、「新潮」電影等潮流,又敏銳地察覺當時電影的復古趨勢,客觀地肯定如十九世紀《沒法脫衣》等古老電影中的有趣手法值得當時的電影製作人借鑑。整個專欄儼如「電影知識百科」系列一般,這也令人了解到西西是極有意識地藉影評人的身份為大眾進行電影啟蒙。

當西西在〈電影在探索地回顧〉裏以阿米巴比喻1960年代末的電影時,讀者不難感受到這位影評人的電影藝術素養與學識,同樣能夠帶領人游刃於不同時間與空間的電影作品之中,其評論的從容有度,反映在他能夠於連載而又具篇幅限制的文格子內清晰地說明討論主題和批評的觀點。硬性知識固然予人沉悶之感,這時候專欄體制卻提供了另一種便利,它配合西西生動的文筆,以及靈活的主題配搭,令讀者吸取單篇文章引介的電影知識時不會倍感吃力。今天我們有賴編者趙曉彤博士的貢獻,在整體研讀《西西看電影》時能夠更深入地了解西西作為影評人時整全的思想理念。西西並非以高上的知識份子姿態傳達電影知識,他除了如編者所言,在文中屢屢展現謙卑、自省、以強調一己視角的主觀性來提醒讀者不能盡信一己之言外,還表現出他對於觀眾在電影產業位置中的重視。西西在下冊〈所知與所見〉表示,觀眾必須對電影乃至不同範疇的議題有所「知」。這不是要求觀眾成為電影專家,但「知」卻能拉近觀眾與電影的距離。西西又言:「知並不是一件難事,最怕是不肯去知,既然不知,所見的也就極為有限了,而光拿所見的來批評,就不免會有所偏差矣。」「知」的目的不是為了炫耀自己的才學,而是調整主觀視覺,更精準地欣賞電影作品的必要條件。影評人是觀眾的一員,與觀眾不同之處卻在於他們要在電影作品和觀眾之間建立「知」的橋樑,助觀眾通往作品的內在核心。與此同時,西西早早意識到觀眾的力量能夠左右一地電影產業的發展,他在下冊〈好電影在等待觀眾〉一文中直指:「院商是要看觀眾的臉色的,觀眾不喜歡的電影,哪一個院商肯發行呢?目前,香港並不是沒有好電影,而是,這些電影有觀眾嗎?」西西認為電影一直在進步,只是觀眾以陳舊的欣賞方法看待已經進步的電影,才無法了解作品的出色之處。這番影評人的肺腑之言,在今天的香港讀來仍然發聾振聵。近十年來香港電影面對多麼嚴峻的困境,在其中多少創作者苦苦支持、力求上進,把香港電影帶到不同的境界,挑戰各種可能性。然而,除了客觀的社會現實限制外,我們作為觀眾,又是否與香港電影一起進步?如未懂得欣賞本地創作者嘔心瀝血之作,西西提醒我們,要覺察自身的「知」是否不足,是否令自己的心與眼有所偏差。

在前衞的實驗性文學創作外,西西予人的印象是一位對生活充滿熱情與好奇的作家。從玩具、足球到電影,讀者都能夠在西西的文字中感受到他那建立在理性基礎上的喜惡,所以當西西談及個人喜歡的電影《八部半》或鍾情的明星如阿倫狄龍、凌波等人時,我們都能被他的文字感染。尤其是收錄在《西西看電影》中冊第四部分裏,西西為《香港影畫》撰寫的一系列明星訪問文章,讀起來更令人眼前一亮。一般明星稿是要向大眾推銷某位特定的影星,增加其人氣和粉絲數量,同時出版商也以明星效應刺激報刊雜誌的銷量,說穿了那其實是一種富有商業性的宣傳作業。然而,西西卻能透過小說的筆法令這些明星稿變得有趣而靈巧,他以活潑的童真口吻及親切的第一身視角,營造出讀者仿如那些明星的朋友般,在作者簡單的「影城遊覽」敘述或拼湊影星最新消息中認識出明星的獨特印象。對西西來說,影星固然是電影產業的一部分,但最重要的是他們能否在電影中展現出獨一無二的個性,倘若導演只為了讓影星在戲中露露面而加插一兩個角色特寫,那是最無意義的事。因此在明星稿中,西西總是能以敏銳的眼光捕捉明星的個體性及獨特之處。例如收錄在中冊的〈方方盈盈〉寫方盈的穿着時,西西強調的是方盈挽着一隻四四方方的菜籃去看戲的打扮,這描寫增添內容的趣味又使讀者對該明星留下深刻的印象。另外,西西在刻畫邢慧時,除了以「我」和邢慧彼此喜歡的男明星、「我」們被一位像《蝴蝶春夢》男主角般的男孩追求時怎麼辦這類話題引起讀者興趣和共鳴外,又自然地轉折到人物與眾不同之處,以邢慧刻意不選趕上潮流的穿衣風格和不拍迎合大眾口味的商業片,反映受訪者對自身的了解:「一個人醒着當然有許多好處、醒的時候不盲目,不盲目的時候就看見別人、也分得出自己〔⋯⋯〕」西西這句話頗有夫子自道的意味,作為影評人的他不是同樣清醒地沉醉在電影作品和電影藝術之中嗎?

之所以如此說,是因為西西對「影評人」這身份充滿着自覺和反省。影評人首先是一名觀眾。西西在轉述電影《我好奇》在美國被禁播而影評人卻得以進入戲院觀看一事時,質疑為何影評人能比普通觀眾擁有更多特權。他又在不同文章中直斥當時部分影評人的弊病,包括影評沒甚麼高見,只作電影公司的喉舌;把影院為電影作的說明或簡介抄寫一遍便當作影評文章;把不必要的外文字詞塞進文章,只為突出自己「飽讀詩書」的形象;甚至抄襲其他影評人的文章內容等。對西西而言,影評人應該做的是讓讀者清晰知道他們對作品的評審標準,影評人能夠把握不同導演的風格,說明一部作品的實質和骨骼而非停留在表層,更要將電影藝術未來的發展趨勢引介給讀者。不過,西西也明白影評人的難處——除了平衡文章內容的主觀意見和客觀分析外,還要承受外部環境的牽制。所以作為影評人,最難能可貴的是他們可以身處一個自由的環境,讓他們能暢所欲言,表達己見,不必承受各種枷鎖。西西的影評寫作持續了接近十年,他一直以此標準作自我要求,與此同時也讓我們看到當時香港的電影文化圈子雖然無可避免地由資本市場所主導,卻仍有一群真正熱愛電影和藝術的人一直努力爭取更大的言論自由空間。倘若今天我們自覺生活中能夠以享受電影為樂,甚至欣賞到電影藝術的進步,更不能忽略背後的自由環境是多麼珍貴。

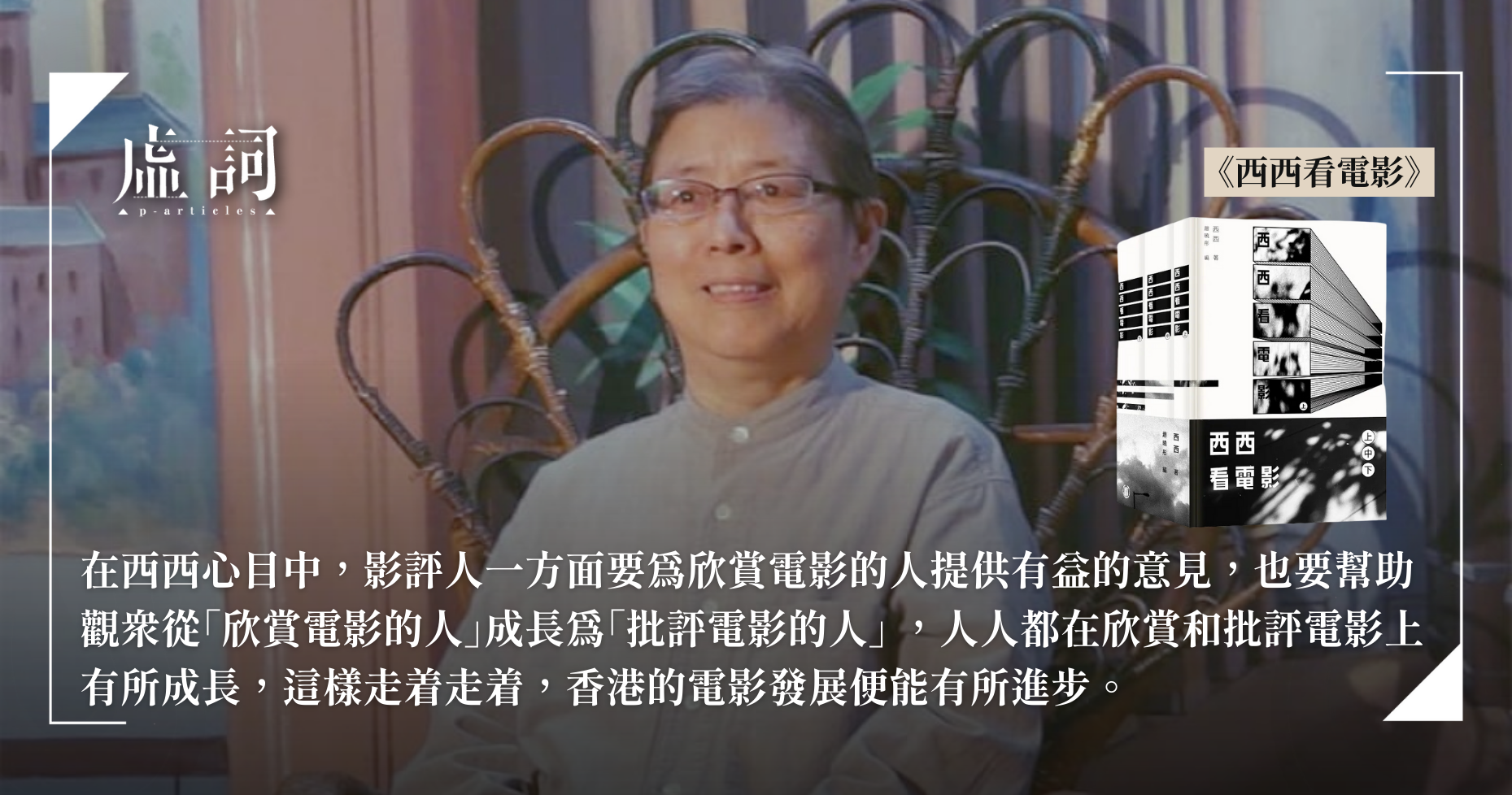

西西在早期《中國學生週報》「電影與我」專欄的文章寫道:「欣賞電影的人和批評電影的人的分別是前者應該選擇電影去看,後者應該甚麼電影都看,因此,欣賞電影的人要培養自己的鼻子,批評電影的人要培養自己的眼睛。」在西西心目中,影評人作為批評電影的人一方面要為欣賞電影的人提供有益的意見。但另一方面,影評人也要幫助觀眾從「欣賞電影的人」成長為「批評電影的人」,即是不只看電影故事,更能夠以電影語言或電影文法去分析電影;不只為了追看大明星,而是能發掘角色和導演的個性風格;不論電影是好是壞是否合自己口味,都願意觀看、願意獨立思考,繼而擺脫影評主觀意見的操弄。故此,西西才在撰寫影評之初便高呼「影評是沒用的」、「電影圈大叫大嚷的都是廢話」他並非否定影評的價值,倒是反映着西西作為影評人的自我省察和對電影藝術的期許:人人都能成為影評人,人人都在欣賞和批評電影上有所成長,這樣走着走着,香港的電影發展便能有所進步。或許對西西來說,這就是影評人的使命。