影評 | by Ivymoksha | 2025-01-15

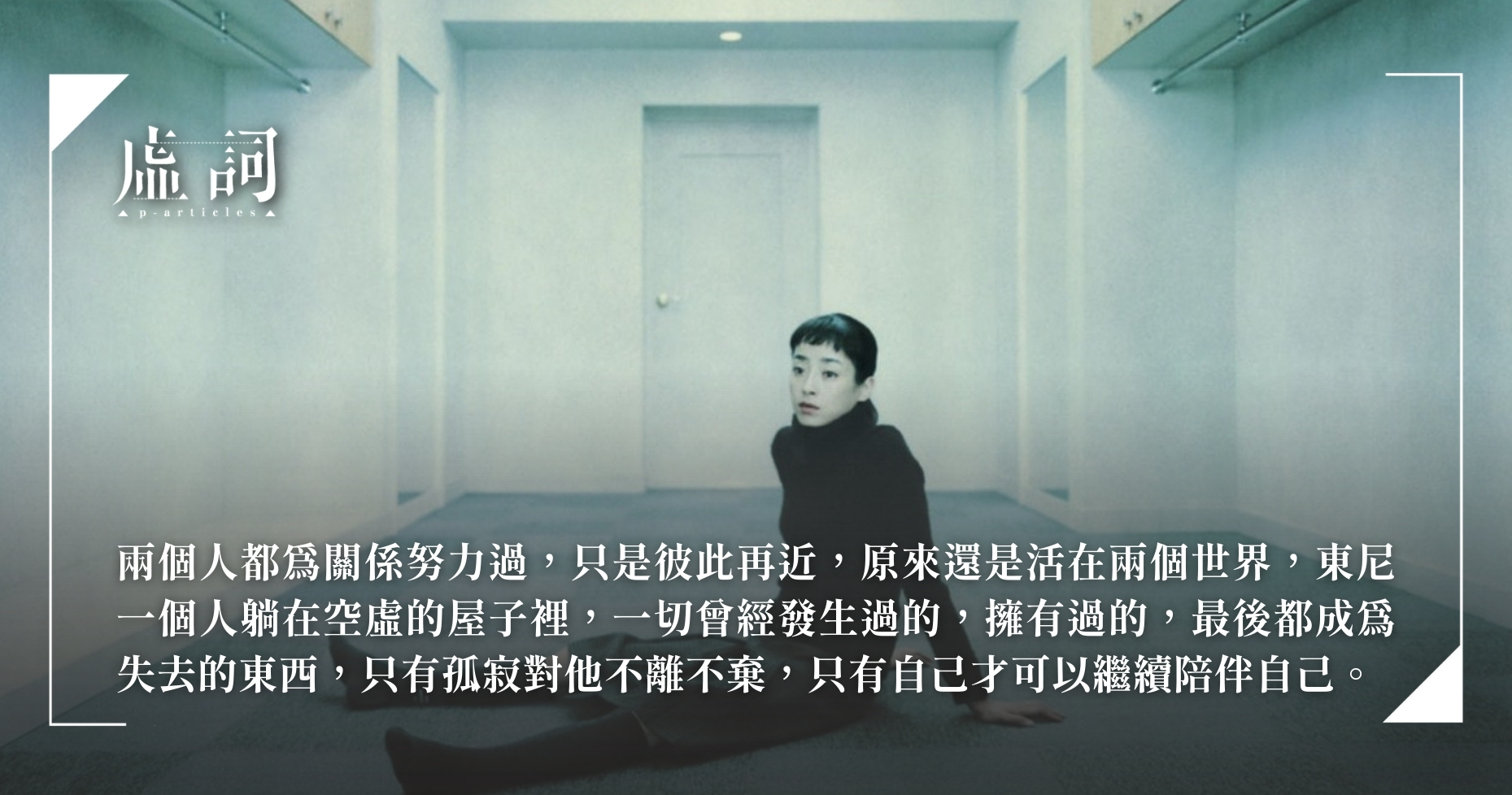

當案頭還有整整三分之二本黑夜之後(After dark)未完成之際,我又肆意捲入另一個村上春樹的旋渦:沒有期待之下看了改編自村上同名小說的電影《東尼瀧谷》(Tony Takitani)。由一完場時有一點點嫌棄(故事帶出關於孤寂和其不可改變的宿命意味似乎未能深入呈現於大銀幕上),到反復思量後越發歡喜,這當中簡單不過的解釋, 莫不與自身性格有著不可分割的關係。環顧身邊喜歡本片的朋友,或許不多不少與本身性格多慮、悲觀感強、富憐憫情感的居多。有朋友直指不明白電影有何可取之處,只感到沉悶、沒有真實需要交代的東西。喜歡的朋友則基於再一次得到角色代入,在孤絕的情緒下得見真正理解的人,如沙漠的綠洲,癮君子的海洛英,別人眼中的娛樂調劑實乃生活中缺乏的必需品。 (閱讀更多)

《鬼才之道》的宿命輪迴 以躺平尋回生存價值

庸碌一生,以為死後得以喘息,但在徐漢強新作《鬼才之道》(下稱《鬼才》)中,鬼與人同樣疲於奔命,扭盡六壬,折腰跳樓又撞車,只為嚇人取得業績,在世上留痕,不至灰飛煙滅。做鬼比做人還累,一如電影以雙關語定題:「鬼才」之道,意味要被所有人看見才能稱作「有才華」的鬼,然而有些道理,終究要做鬼時才會知道。 (閱讀更多)

滅絕——《焚城》,及其它故事

雙雙傳來文章,朋友在宿舍去教室遍佈行道樹的路上,說起惡魔核心(Demon Core)——它和兩起臨界事故(criticality accident)有關——的事,正好上映了《焚城》。想起在「三國殺」裡面,李儒的三個技能之一就是【焚城】。「就像三股繩,《焚城》對我來說,就是三個回憶中的文本交纏在一起,」其中一個是《星際效應》。他認為,災難的視覺化、視覺的放大化,都是很正常的敘事策略,但「輻射災難」如同一個奇點(singularity),而向外延開它的「場」(field)——輻射無法如火一樣被看見、如風一樣被感知,比鬼更鬼,很難視覺化——相比起量化、通過巨大的數字。 (閱讀更多)

為甚麼失去了,還要被懲罰呢?:《少年來了》中那些留下來的,留不下來的

書評 | by 鄧皓天 | 2025-01-09

「見證」一詞弘深無際,它是深入歷史的幽黯的一縷薄光,也是冠冕人心的哀悼與憂鬱。費修珊(Shoshana Felman)稱「見證」敘事是窺視歷史中無法被記載的特殊事件的一道濾鏡,是為無言的犧牲者發聲的一種敘事。若「歷史」只是勝者講述過去的一種形式,那這代表了過去其實是由許多不同形式的敘事組成,有些塑造了現在我們對世界的認知,有些在時代的洪流中化成灰燼。 (閱讀更多)

以《金閣寺》和《完美物質》論美的追求

其他 | by | 2025-01-09

何為美,美是主觀還是客觀的?美是永恆的還是稍縱即逝的?美是被創造還是被發現的?我們對美一無所知卻都痴迷於它,我們甚至不知爲何要追求它,或許人就是被設計成追求美的存在。 (閱讀更多)