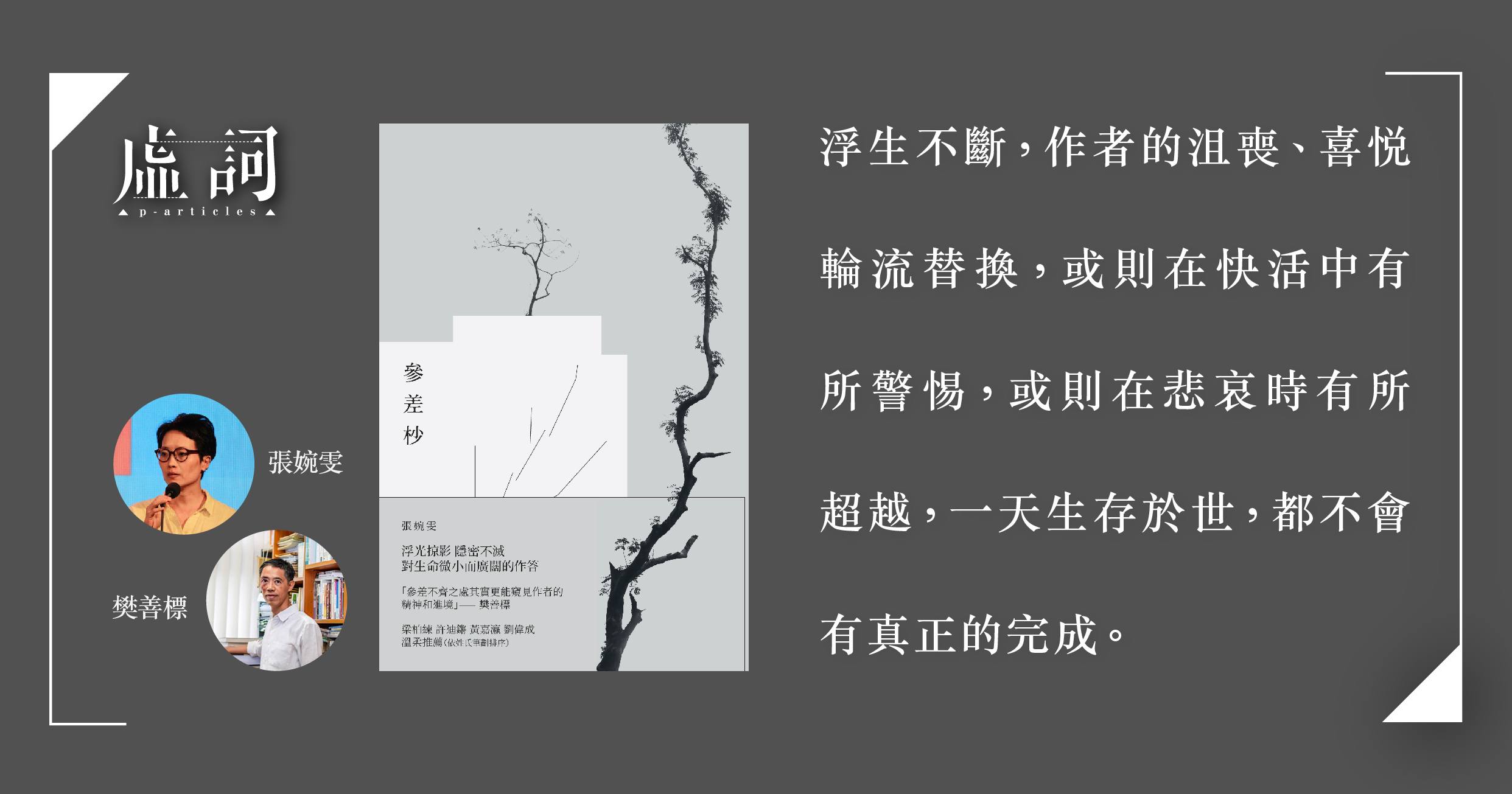

【新書】於不齊處見精神──《參差杪》推薦序

書序 | by 樊善標 | 2023-04-26

與張婉雯往還不算多,但一直記得多年前初讀〈父系歷史研究〉的驚豔,其後的《極點》、《甜蜜蜜》、《微塵記》等也都沒有錯過。覺得她是可交往的人,也許一方面是我們的共同朋友柟君常常轉來他和張婉雯一家遠足的照片,好像我也成為了山友。更多的當然是讀她小說的印象。小說情節難免有虛構變形,不盡足據,但其中流露出來對世情人事的看法,對文學之所以為文學的想法,常令我有莫逆於心的安全感。可沒料到她先下手為強,讓我率先閱讀她將要出版的散文集,寫一篇短序。這令我喜出望外,因為可以從另一種文類的角度了解張婉雯。

還是由〈父系歷史研究〉說起吧。此文寫於一九九五年,最初是在一九九六年出版的選集《坐看雲起時》裡讀到,一九九八年再收入初生(即張婉雯)、莫永雄聯名的《極點》裡。《極點》是本怪書,文字部分是張婉雯的散文和小說,圖像部分是莫永雄的畫和混合媒介創作,全書也由莫永雄設計。此書之奇怪不止一端,例如文與圖有甚麼關係?書名《極點》取義於甚麼?各輯的編排按照甚麼原則?明明是兩位作者,後記卻有三節,其中一節署名美美,是甚麼人呢?當然,整篇後記都沒有為上述疑問提供絲毫線索。那時候張婉雯二十餘歲,另一位作者也未滿三十,全書充滿不受羈勒、不肯妥協、不作解釋的奇特意念,正是我也曾踐行的前衛姿態。〈父系歷史研究〉故作嚴謹地追溯父祖的生平事跡,用一連串虛構的邏輯扣連性格截然不同的三代人,論者借助女性主義、後設歷史學等理論術語或可徑直指出此文意在顛覆父權制度,但這麼一說,行文和語調的新鮮跳脫馬上就脫水風乾了,難道全篇就只有這些眾所周知的教條?現在張婉雯把「遠年」的〈父系歷史研究〉收進散文集,配上另一篇〈叛逆的祖父〉,更佐證前者感受之複雜,確實並非單純調侃。兩篇作品孰先孰後、相隔多久,都不得而知,但我一廂情願地認定前者呈現了才氣勝於功力的青年階段,值得珍惜。

再度入集的還有寫遠赴台灣探訪陳映真的〈叔叔與我〉。這是作家印象記,可完全不記作家寫作的一面。張婉雯叫陳映真叔叔,陳映真想請她吃飯,她時間來不及,陳映真「轉身找了個塑膠袋,親身替我把便當裝上」,張婉雯心想,「對於一個長途跋涉的旅人來說,沒有甚麼比一個便當更熱燙而沉重的了」。現在書中有一篇〈在自由的路上踽踽而行〉,是六年後重提舊事。原來飯盒是陳映真買回來的,我一直誤會那是陳映真做的飯;他們還談了寫作。讀到這兩處禁不住有點失望,但這不是恰好證明了〈叔叔與我〉宛如天成?另一篇〈烏托邦中的迷子〉也寫陳映真,開頭兩句「人在年輕的時候,需要偶像。我的文學偶像就是陳映真」,可見是更後來寫的。張婉雯說陳映真用文筆建立了一個最美的烏托邦,但「最終執迷未返,痴心錯付」。文章雖短,卻有蓋棺論定的周全識力。兩位父輩,五篇文章,橫跨的歲月就是人生吧。人生實難,這些今昔異趣的書寫,既像大樹的樹椏一樣,從不同的方向伸向廣闊的人生天空──如張婉雯在自序裡所設的譬喻──又何嘗不是體現了她對散文的探索?

許迪鏘為《微塵記》作序,說張婉雯的小說用「一種散文筆調,屬抒情散文一路」,我讀張婉雯的散文,卻反過來感到有點「小說家言」的味道。這裡「小說家言」有兩重意思。表面的一層,如評價陳映真〈夜霧〉「明顯不是他全盛時的水平」,借用現代社會經驗漫談《紅樓夢》賈母的長短,都是小說同行的慧眼獨具;反省自己和師姐的關係,說「林黛玉和晴雯不會成為好朋友。小說中人的缺點是一彎待圓的新月。我們的,純粹是平凡的孤僻」,則簡直是遠距離的「知識轉移」了。可還有深處的一層。〈父系歷史研究〉最大的趣味既是虛構的邏輯,那麼從廣義上視作小說當無不可;〈娜庫沙的父親〉、〈過客〉儘管沒有明顯的虛構痕跡,但以人物為中心頗類似於〈父系〉;〈樹〉像極短篇;〈在公園〉豐富細緻的環境描寫和人物動態似乎是開展敘事的準備⋯⋯凡此種種皆可見小說的運筆。

我無意為作品的文類定性,那些印象肯定是主觀的,恐怕是習慣了張婉雯的小說家身分,先入為主吧。張婉雯在文學創作裡,用於小說的心力確最多,她自言「只有在小說,小敘事裡,我才能找回整全的自己」。可是我刻意插入「在文學創作裡」,是因為張婉雯還有文學創作以外的一面(甚至該說很多面):妻子、母親、老師、動物保護組織成員⋯⋯上引句子之前,張婉雯還說「小說不擔當評論議事的功能」,事實上小說家以外的張婉雯常常「評論議事」。於是我發現,閱讀《參差杪》其實是體會「張婉雯們」的矛盾和協調。書中除了小說家言,還有非小說家言,散文不啻是她感受衝突、反思自我的過程。

詩境可以純淨唯美,小說無論怎樣寫實,在虛構這文類契約的作用下,也只是現實世界的平行宇宙。散文卻像一幢房子,總坐落於某處,有一個地址。你登堂入室,往往仍聽得見外面的車聲,晚上說不定有廣告招牌的燈光射進來。有些房子開了扇多啦A夢的隨意門,年輕時你動輒從那裡揚長穿越,炫耀瞬間轉移的瀟灑,後來更習慣經大門出入,忙完公事或家務,有時也憑窗外望。你明白個人的斗室和外面的社會無法完全隔絕,不遠不近的距離正好讓你思量進退的分寸。《參差杪》有好些文章宣示自己入中年,隨着年紀而來是各種清晰的困難:身體的勞損(如肩膀痛)、心理的重壓(要服食抗抑鬱草藥丸)、志業的可望不可即。再沒有可供隱遁的烏托邦,但也不像年輕時那麼容易激動,懂得對人對己適當地寬容。更重要是不甘心於放任沉溺,對昇華仍有信念。

前輩忠告張婉雯要集中精神寫短篇,不然創作力終將乾涸;張婉雯也認同小說家的本分是「好好講故事」,而並非傳揚道理。一轉頭卻「記得唐君毅的話:『讀書人,要常常覺得對社會有虧欠』」。怎麼辦呢?散文也許是出路。張婉雯讀吳靄儀談烹飪、美食的《小鮮集》、《整餅集》,聯想到台灣日治時期的革命家簡吉。簡吉為了組織農民運動每天疲於奔命,晚上仍堅持練習無助於起義的小提琴。張婉雯的體會是:「那不過是用來提醒自己:我先是『我』,然後才是『我們』。」我則由此聯想到本書〈那所中學的白老鼠〉,作者長大後才省悟,小時候在一所中學裡發現的那籠白老鼠是用來給學生做實驗的,然而她「已沒法回到當年」,「打開鐵籠,讓鼠們逃出生天」。這是語氣低沉的收筆,但在下一篇〈繁花〉裡,張婉雯在港外線碼頭派傳單,為大嶼山的流浪牛請命,一處的遺憾在別處試予補償。

「已經是晚上七點半了,我的丈夫在家裡餓著肚子等;我的孩子今早送我出門時眼淚汪汪。我的四隻貓兒子也等著我回去;我在家裡,他們便從牀下底走出來,甚麼也不幹,只待在我身邊。翌日,我還得上八點半的課;書包裡有幾十篇文和無數錯別字等著我批改」。幸好,她「閉上眼,深呼吸一下,站穩腳跟,緩緩地,轉過身來,回到現實。我能做的,不過是學習接受自己的渺小,如同塵埃,偶爾浮過窗前,讓人發現:原來這世上還有陽光」。咦,最後一句有點熟悉,原來是《微塵記》自序引錄過的。現在讀了全文,我自然明白,丈夫、孩子、貓兒子、學生習作仍將陪伴作者很久,「接受自己的渺小」並非一勞永逸的昇華,而是要不斷重溫的功課。

說散文像房子,我取義於它和現實世界、和作者的生活有不需要掩飾的連繫。浮生不斷,作者的沮喪、喜悅輪流替換,或則在快活中有所警惕,或則在悲哀時有所超越,一天生存於世,都不會有真正的完成。因此閱讀散文也不該僅僅追求單篇的封閉圓足,細察參差不齊之處其實更能窺見作者的精神和進境。這是我嘗試對書名《參差杪》補上的一解。

二零二二年六月四日動筆,九日修訂

購書LINK:https://bit.ly/3IVgWTx