【蔡炎培逝世】給蔡爺的一封信

243669236_598366781296996_395971689073328255_n.jpg

九月六日

蔡生走了。我前天晚上才給他寫了一封信,我還告訴媽媽,我總覺得打電話給他很奇怪。媽媽說,也不是吧。我說,我就覺得是,我還是喜歡寫信給他。

昨天馬季開鑼。

收到消息的時候我沒有哭,我在不斷思考信寄出了沒有。然後我下樓,見到男友在廚房裡面,我對著他的背影說:個日我咪想寫信俾蔡爺既,跟住佢琴晚死左喇。然後我終於哭了。因為我沒有說的是,封信寄唔切,我沒有給他打電話,我很久沒有給他寫信和打電話。現在一切都來不及了。

我突然記不起他食唔食煙、飲唔飲酒。淨係記得佢賭馬。

媽媽說總是會有這些事情令你覺得好奄悶咁。她是當初認得蔡爺那個人。我那時候還不認識他。

--------

寄藍田康盈苑720室

蔡炎培先生 收

蔡生:

你好嗎?上次跟你通信已是許多年前,那時候運動還沒有發生,疫情還沒有出現,爸爸還沒有病倒。爸爸去年夏天因肺癌過身了,七月是一年。他走之前,或者是說,有好幾年我們的關係也很好,這跟我們一開始通信的時候很不一樣。我很慶幸我們後來都come around,有好好珍惜一起的時間。

我今年33歲了,都記不起與你開始通信的時候是甚麼年紀。我記得是在國際詩歌之夜遇到你,是藝術中心嗎?你記性好或者記得。上次見面是看你的紀錄片的時候。今午我在一個活動上遇到了以前文學館工作的Vinci,不知道你怎麼稱呼她的,齊瀏海黑長髮的女孩子,後來拍紀錄片的。她問我,你最近有無同蔡爺聯絡,我說也有好幾年沒有。我始終不習慣打電話給你,明明你就是在撥個輪的距離而已。她說你最近瘦了許多,我馬上想像到你瘦到一支竹咁的樣子,你咁高大,必定看見痛心。

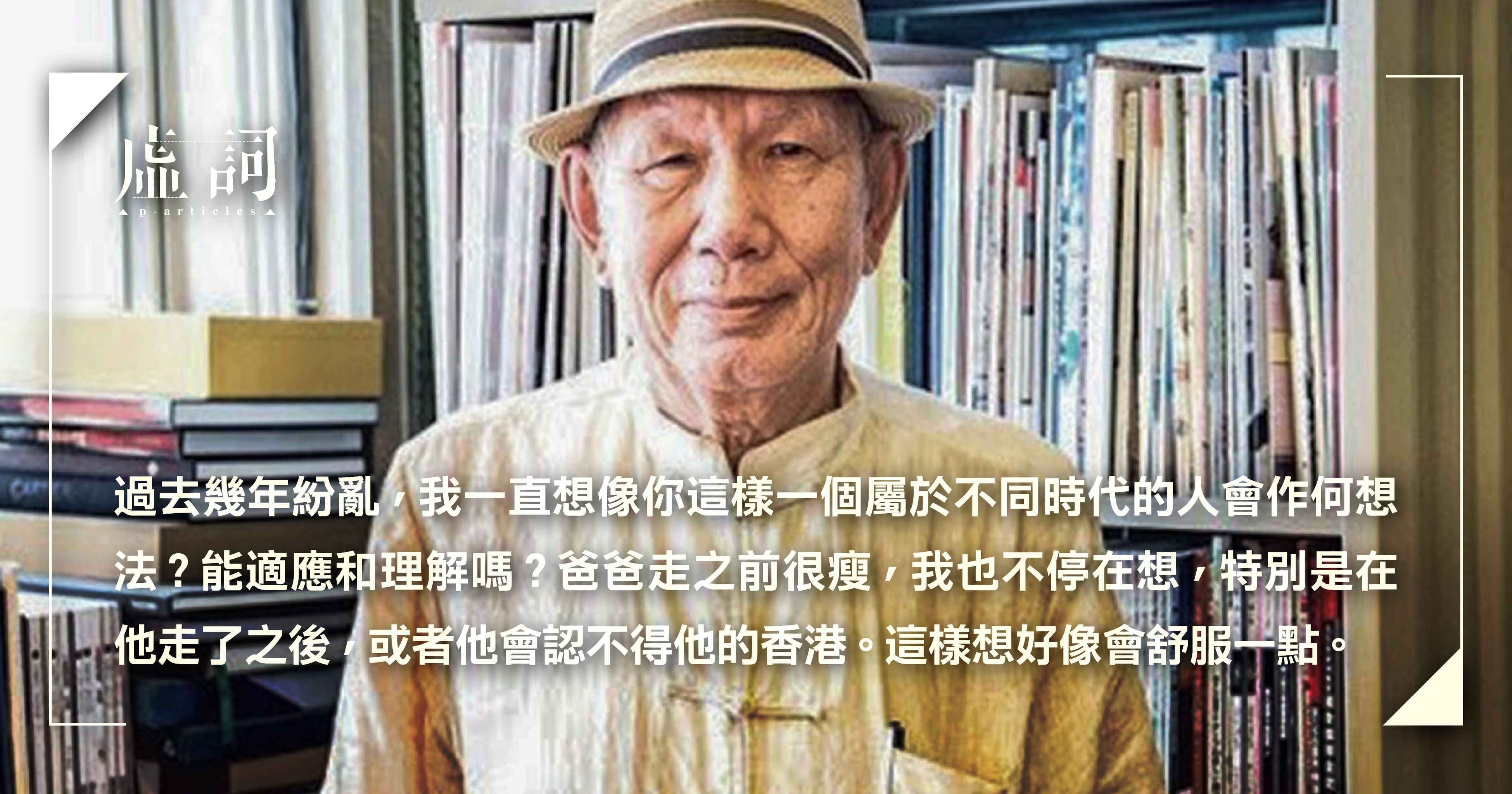

過去幾年紛亂,我一直想像你這樣一個屬於不同時代的人會作何想法?能適應和理解嗎?爸爸走之前很瘦,我也不停在想,特別是在他走了之後,或者他會認不得他的香港。這樣想好像會舒服一點。

Vinci說「你知蔡爺有幾硬頸」,你要好好照顧自己的身體。不知道你有沒有依然到那間酒樓飲茶,或者我地去過嗰間酒樓已經不在了。藍田的山上希望沒有太大的變化。

這封信是在深夜寫的,太耐無寫信,我差啲連信紙都找不到。下筆的時候愧疚居多,雖然這些年來一直有掛念,不過就是沒有提筆寫信。剛才睡到半夜,男朋友突然把一杯水倒到床褥上去。他說他發夢。那種無常感非常強烈,那種平靜生活中突然出現的甚麼打破了你的安全感——巨大的不安感令我再睡不著,只是想著不要再拖了。

我現在在中大性別研究課程教書,全職,收入穩定,媽媽健康很好,妹妹回來香港讀書工作,男朋友還是那一個溫文的,一切安好。我這幾年有努力工作,身上多了許多紋身,媽媽在適應當中,她沒有覺得很好看。媽媽最近在想移民,老豆走了之後她人變得膽小了許多。她說她留在這個地方她就不會安下心來。或者開關之後她就會到澳洲。你的孩子有移民嗎?有人照顧你嗎?

希望你一切還好,萬事小心,多保重,不要太硬頸。

常念

鈺螢

二0二一年九月四日

西貢

(標題為編輯擬定)