SEARCH RESULTS FOR "濱口龍介"

濱口龍介新戲《All of a Sudden》開拍 首度遠赴法國取景 探究病痛與生死邊界

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-08-13

日本名導濱口龍介新作《All of a Sudden》正式開拍,是他首度在法國取景拍攝的長片。電影由濱口與法國編劇Léa Le Dimna共同撰寫劇本,曾拍攝《浴火的少女畫像》的Alan Guichaoua擔任攝影指導,日本女星岡本多緒與法國凱薩獎影后Virginie Efira主演。電影採取國際合製模式,由法國、日本、德國與比利時共同出資製作,預計於2026年推出。

《無邪之境》小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2024-03-08

日本著名導演濱口龍介擅於敘述當代社會的人際關係,以大量對白捕捉人與人的深度溝通,2021年出品《Drive My Car》於國際影展中屢獲殊榮後,去年推出風格迥異的《無邪之境》,借都市人的視角關注自然生態,並探尋人性的善惡。《無邪之境》沒有大量對白,更叫人專注於畫面所呈現的訊息,電影的結局最為人所討論。編輯部由此組成小輯,收編三篇不同角度的影評,如有從尼采的「奴隸道德」看人與自然、資本世界與自然的辯證,以及巧的殺人動機。

論《無邪之境》——論人類命運:原初、辯證與辯證的終結

影評 | by 海鹽 | 2024-02-01

濱口龍介在《無邪之境》之中建構出一個靜態的場域──原初自然,對於我們這些「現代人」,一切都是神祕而陌生。海鹽分析電影裡的原初世界和資本世界,是如何構成辯證關係,並點出當中暴力的隱蔽之處,而最後資本世界的人類作為獻祭,意味著辯證運動的終結,善惡的劃分消失了,自然世界復歸平靜、神聖與潔淨。

亞洲電影大獎:是枝裕和《孩子轉運站》、濱口龍介《Drive My Car》映後談

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-03-17

伊力盧馬對我的影響,我想在《偶然與想像》裡已充分表現出來。積葵利維特的元素亦有在《Drive My Car》裡出現,不過不是那麼明顯,反而是有點曖昧不明的關係。這種曖昧的表達,其實也出現在積葵利維特的電影裡:究竟故事發展下去會是甚麼結局?觀眾看著可能會有心驚膽顫的感覺,我很享受這種感覺,也希望把這個手法放在作品中。 至於創作故事與人生真實的關係,本來攝影機就是寫實的工具,拍電影時雖然以虛構故事為背景,但電影呈現的畫面全都真實發生過,所以電影是介乎小說與紀實片之間。

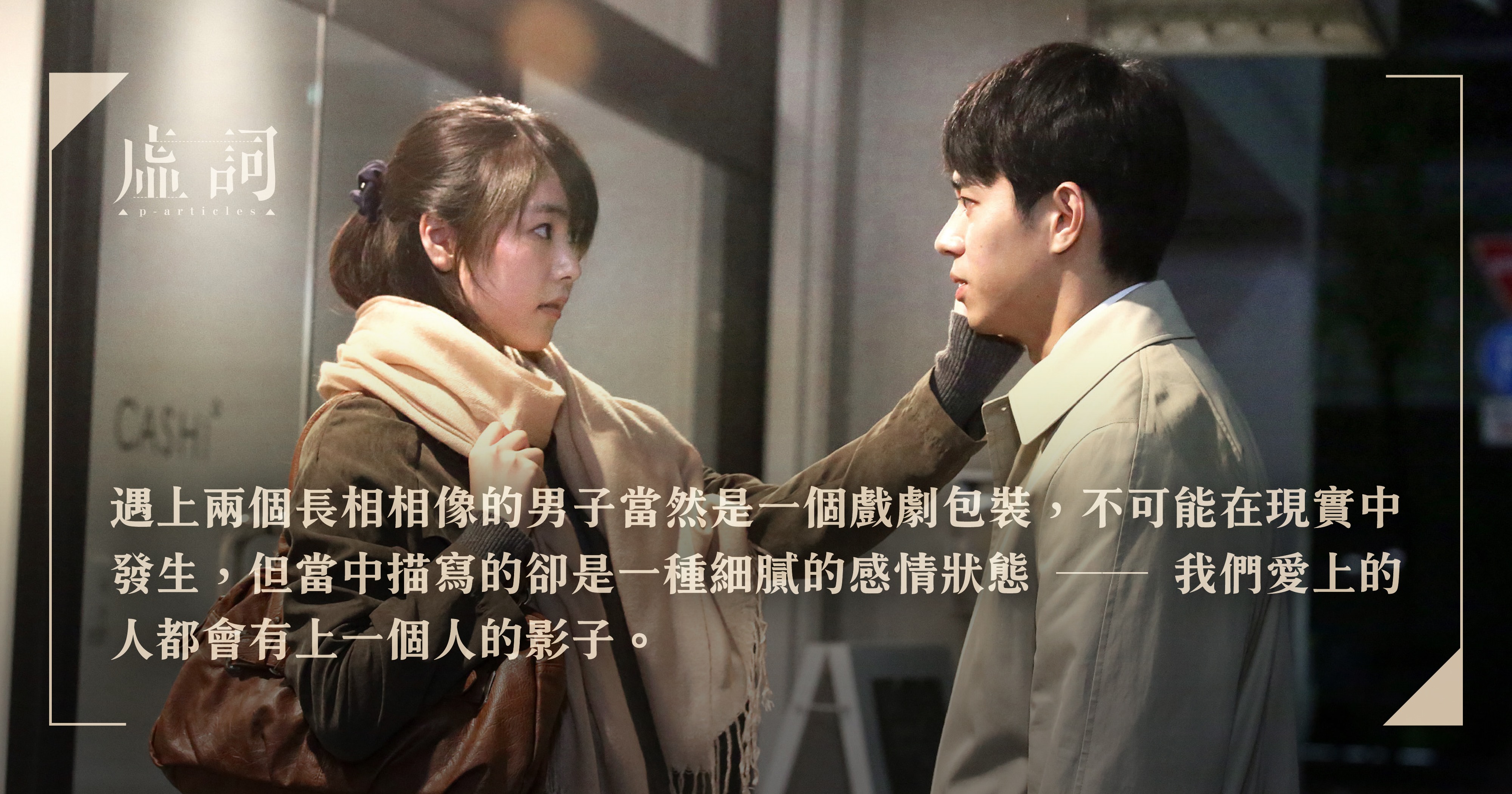

《Drive My Car》:不偶然的想像

影評 | by 孔嘉琪 | 2022-03-29

孔嘉琪形容,濱口龍介的《Drive My Car》是一套讓人找線索找得很過癮的電影。三小時的電影,看到最後一場戲才當頭棒喝。女司機拿著一大袋剛從超市買的東西,在個偌大的露天停車場走回自己的車位。電影鏡頭遠鏡拍著女司機走過一輛又一輛泊在停車場的車,白色,白色,白色,雖然是刻意裝作自然的錯落泊位和吉位,但當女司機走到自己的紅色SAAB時,「萬白叢中一點紅」,那是什麼?日本國旗。

或在聽風的歌——靜讀電影版《Drive My Car》

影評 | by 化蛤堂的寒露 | 2022-03-29

《Drive My Car》問世以來引起了熱烈討論,尤其是這一齣電影到底是村上春樹的小說改編,抑或是濱口龍介的電影呢?但聰明的導演會知道,改編的電影和村上春樹的小說本身是兩件事。如果原原本本讓家福在鏡頭前獨白自己對女人駕駛的偏見,即使是西島秀俊恐怕都招架不住。一次無日無夜的北海道公路旅行,一個女學生潛入熟人家中的冒險,一段無稽的化身成八目鰻的夢,在在都能看到同時期村上春樹兩本長篇小說的影子。只有這樣的改編,才能讓本來有如草稿的短篇故事,豐富成一段公路旅程。