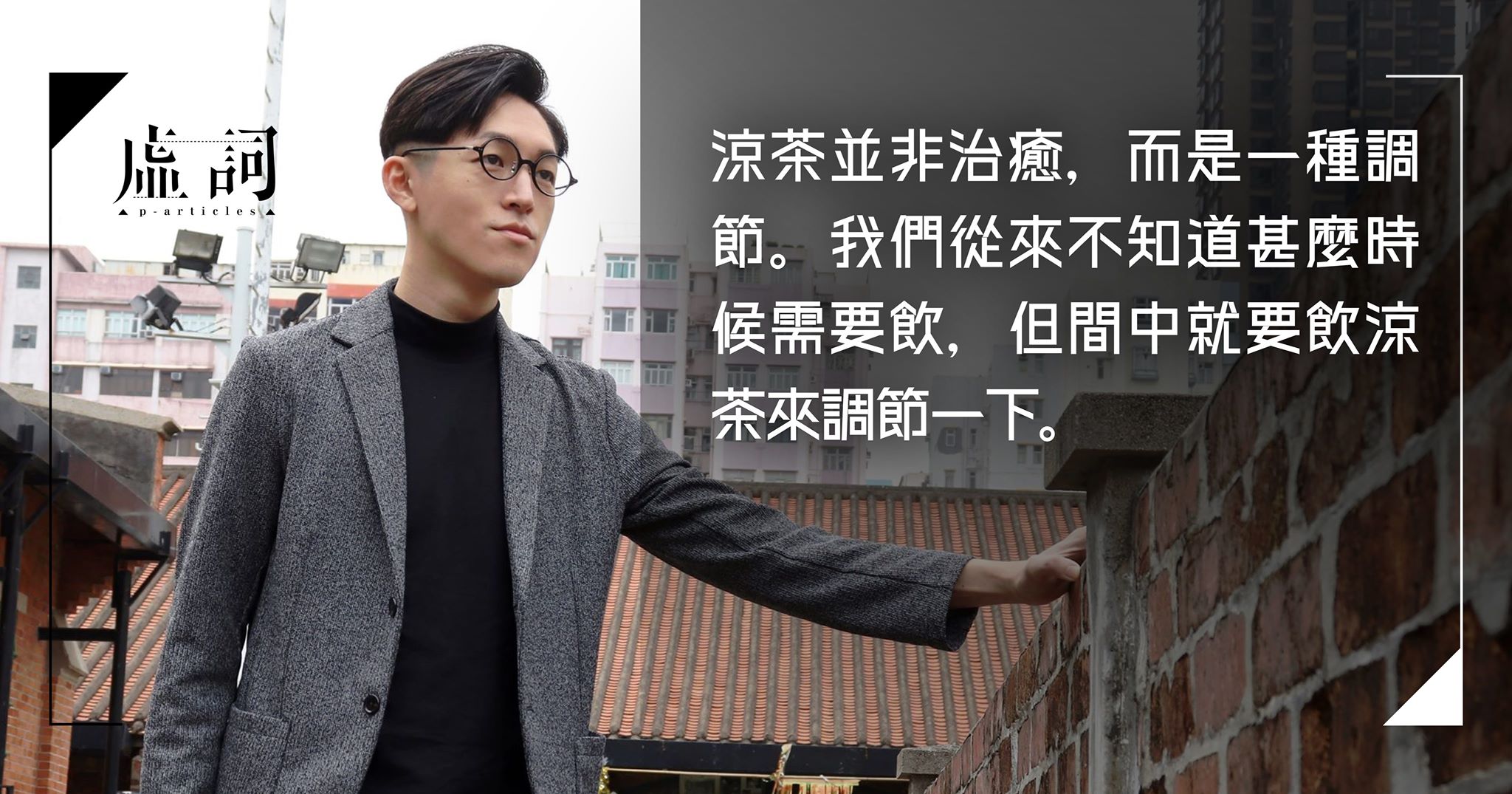

SEARCH RESULTS FOR "黃思朗"

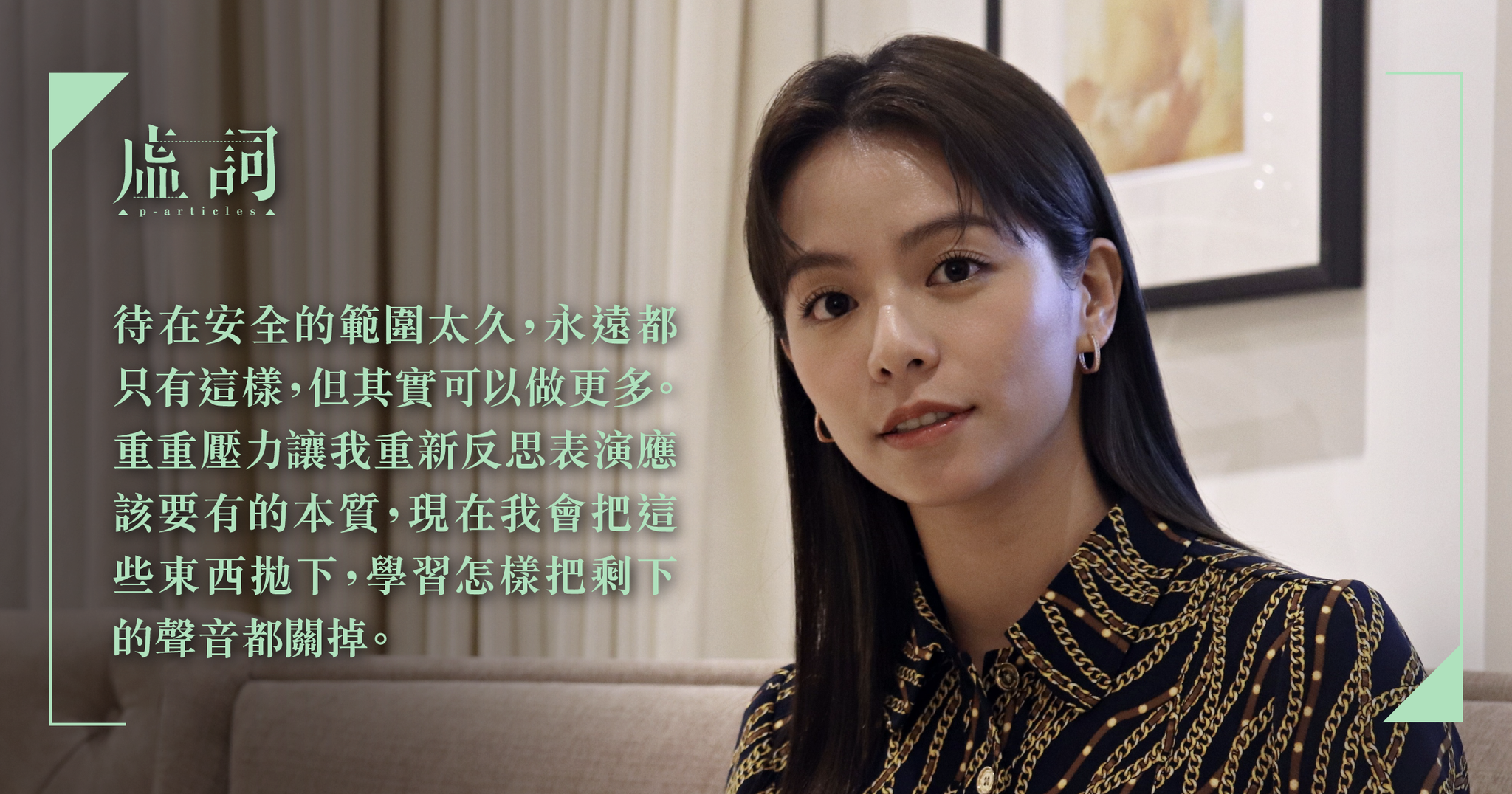

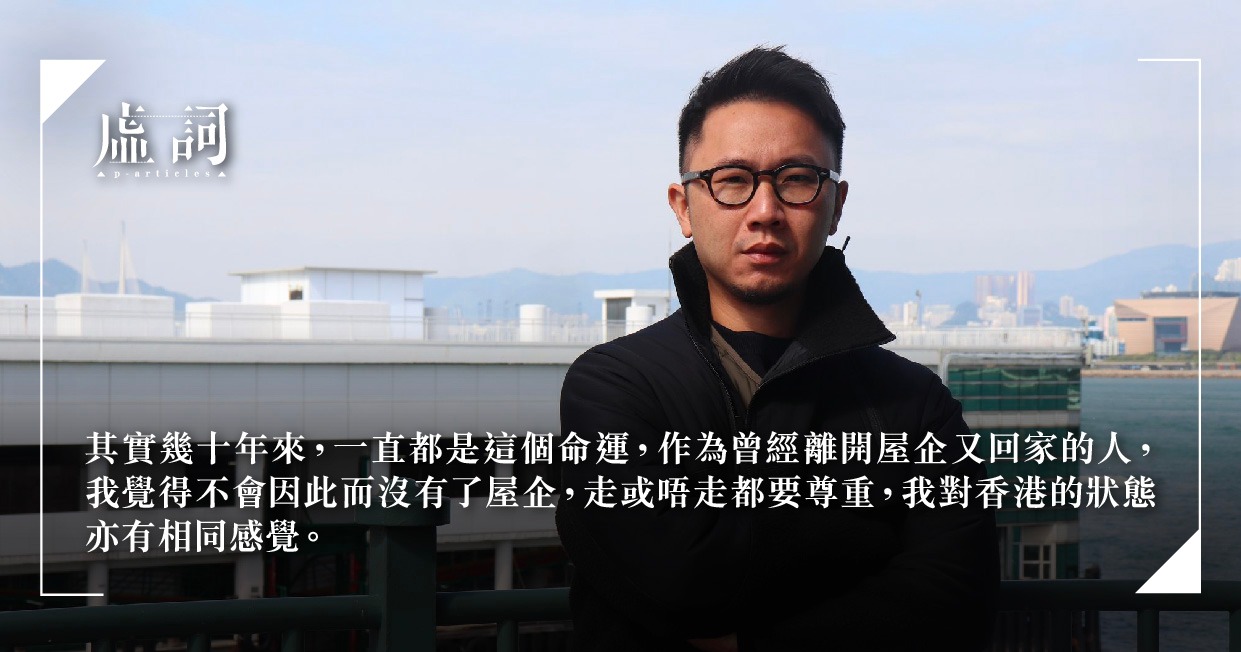

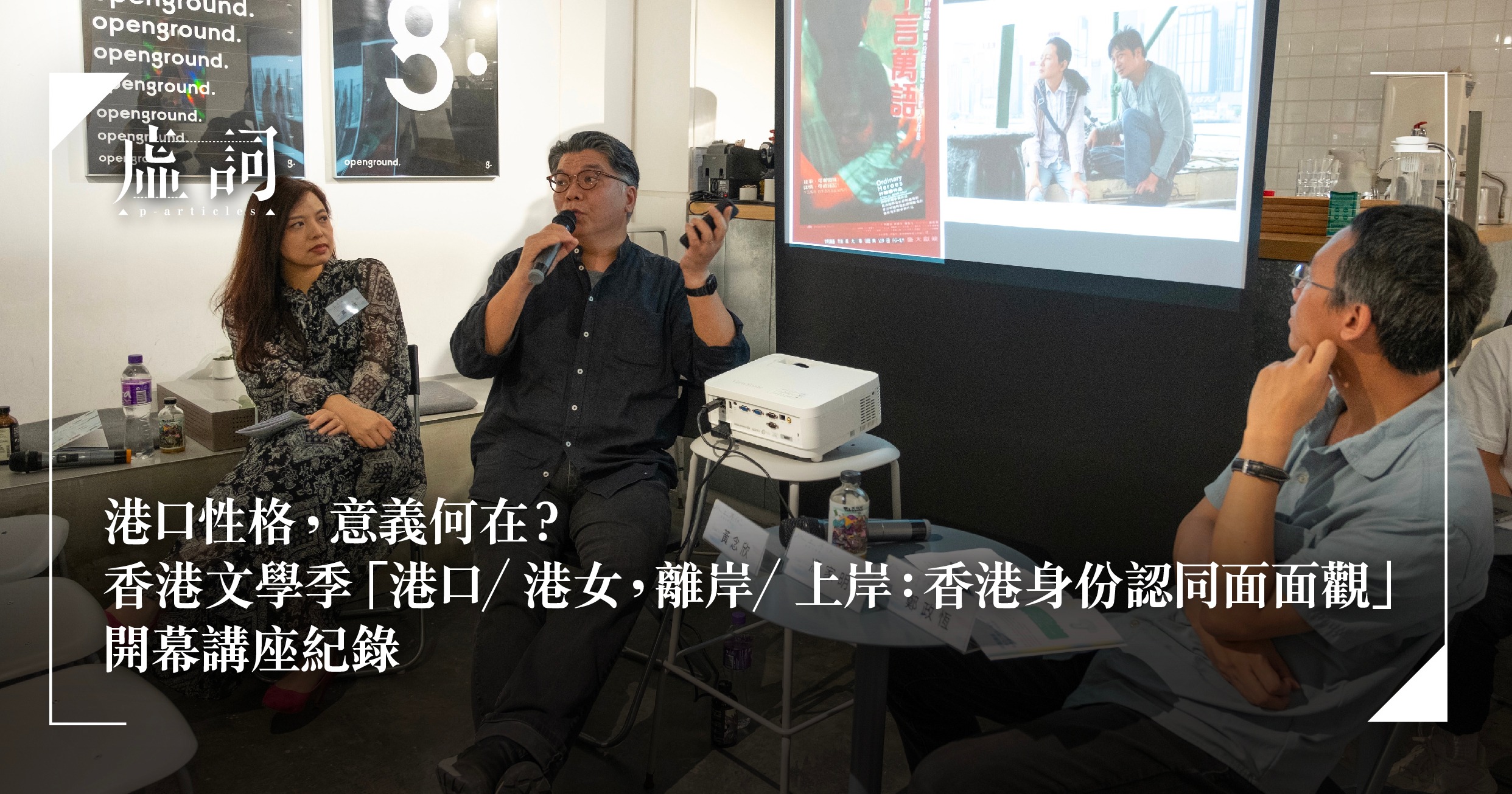

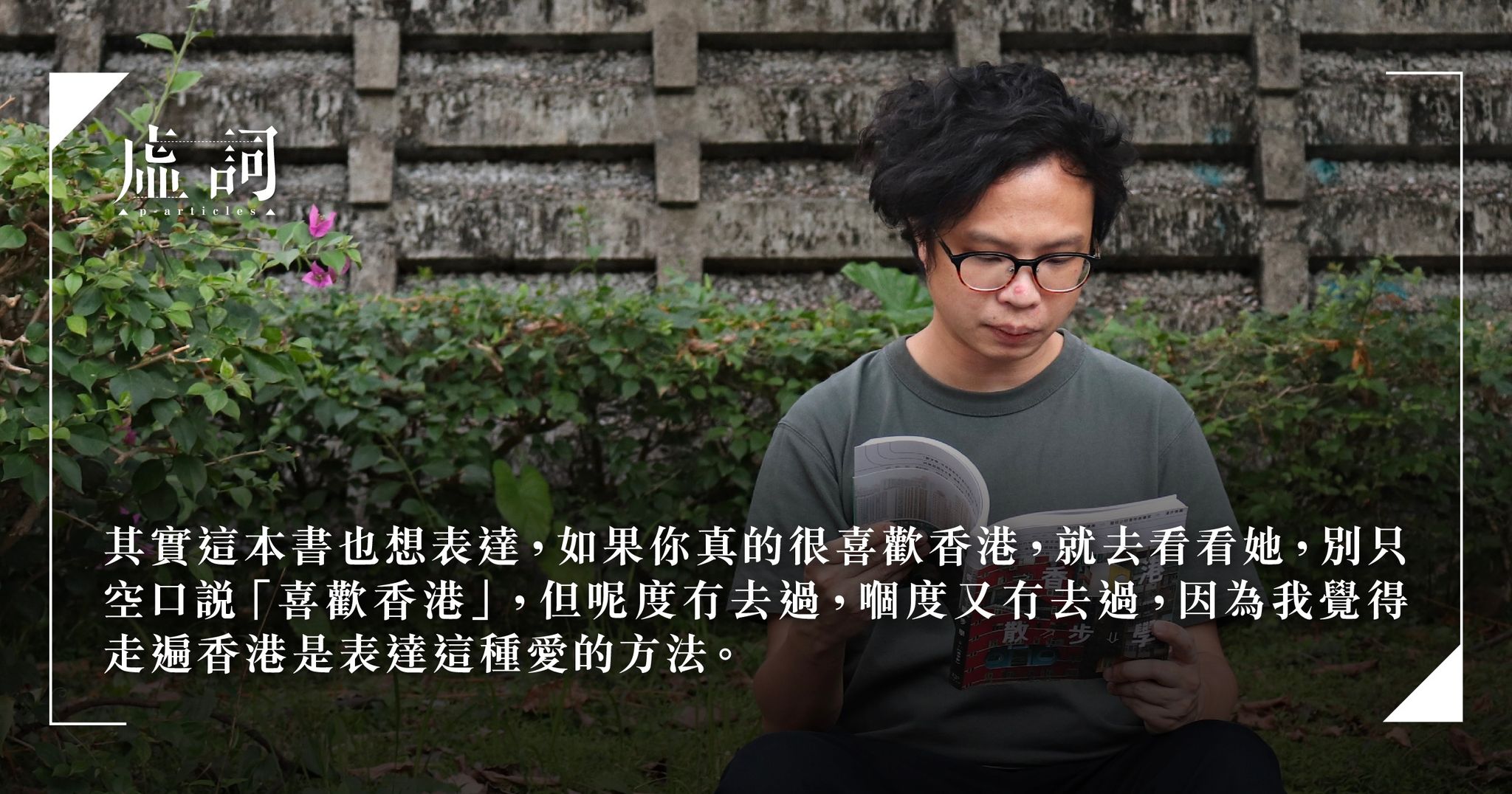

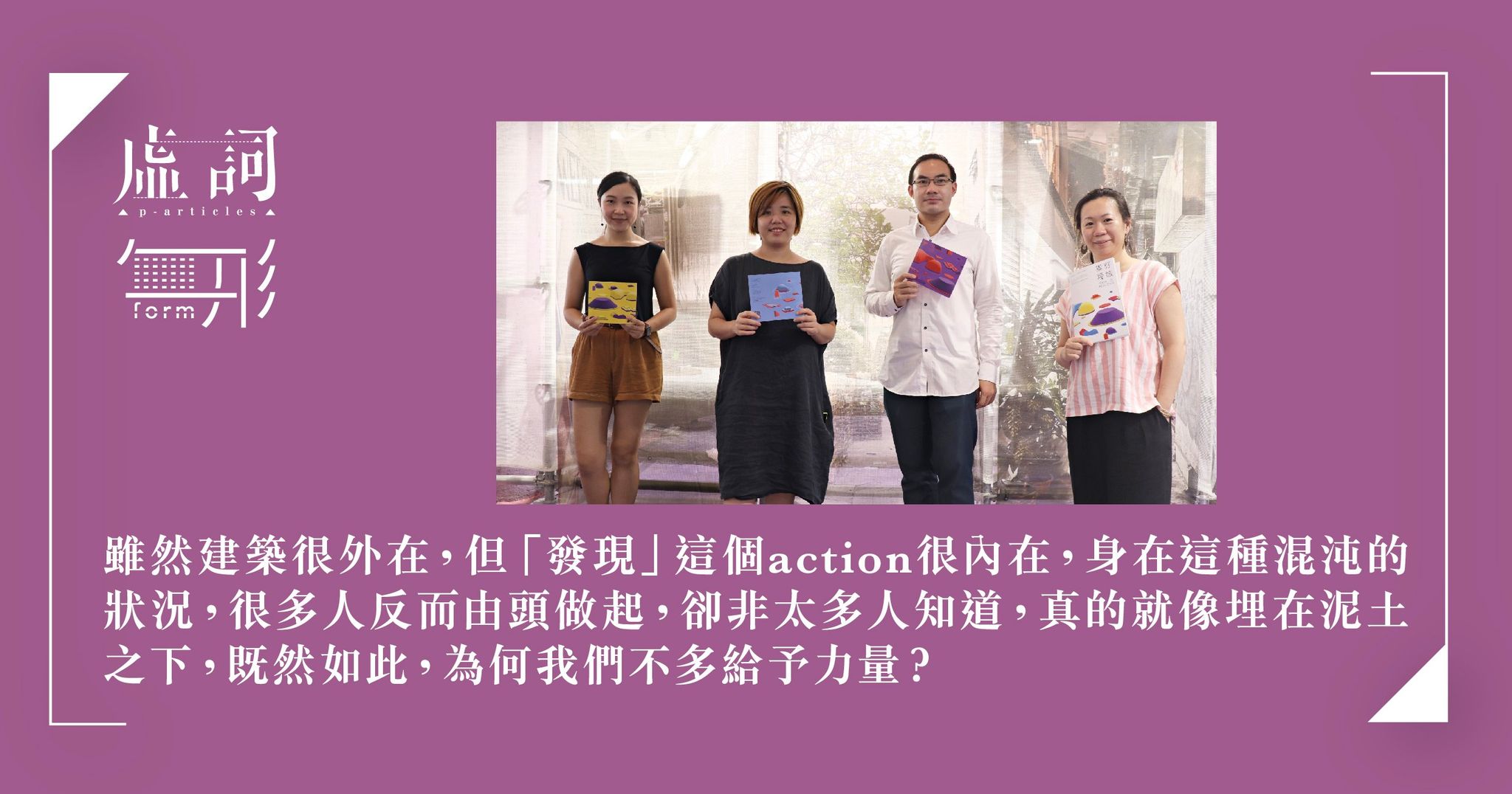

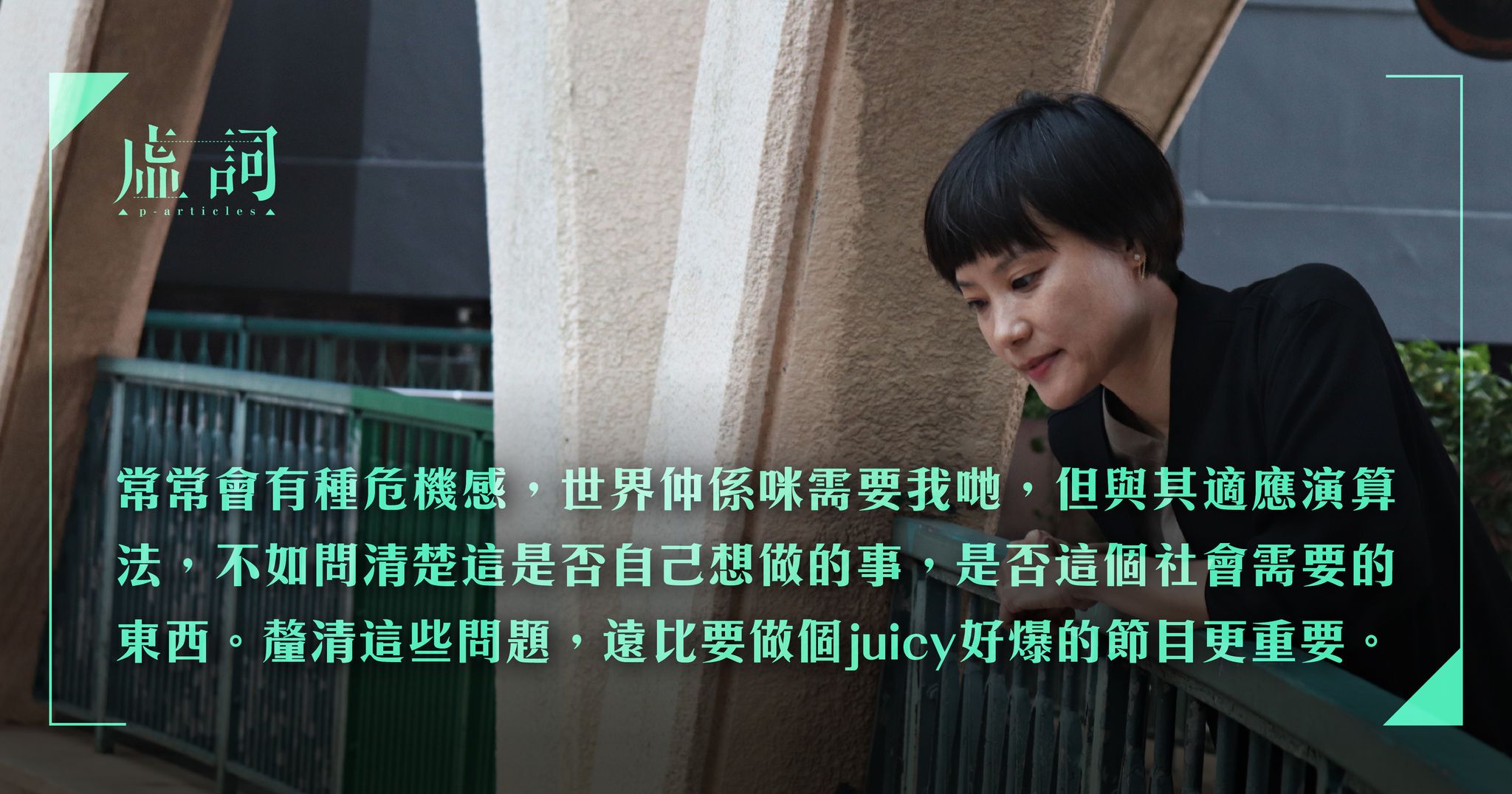

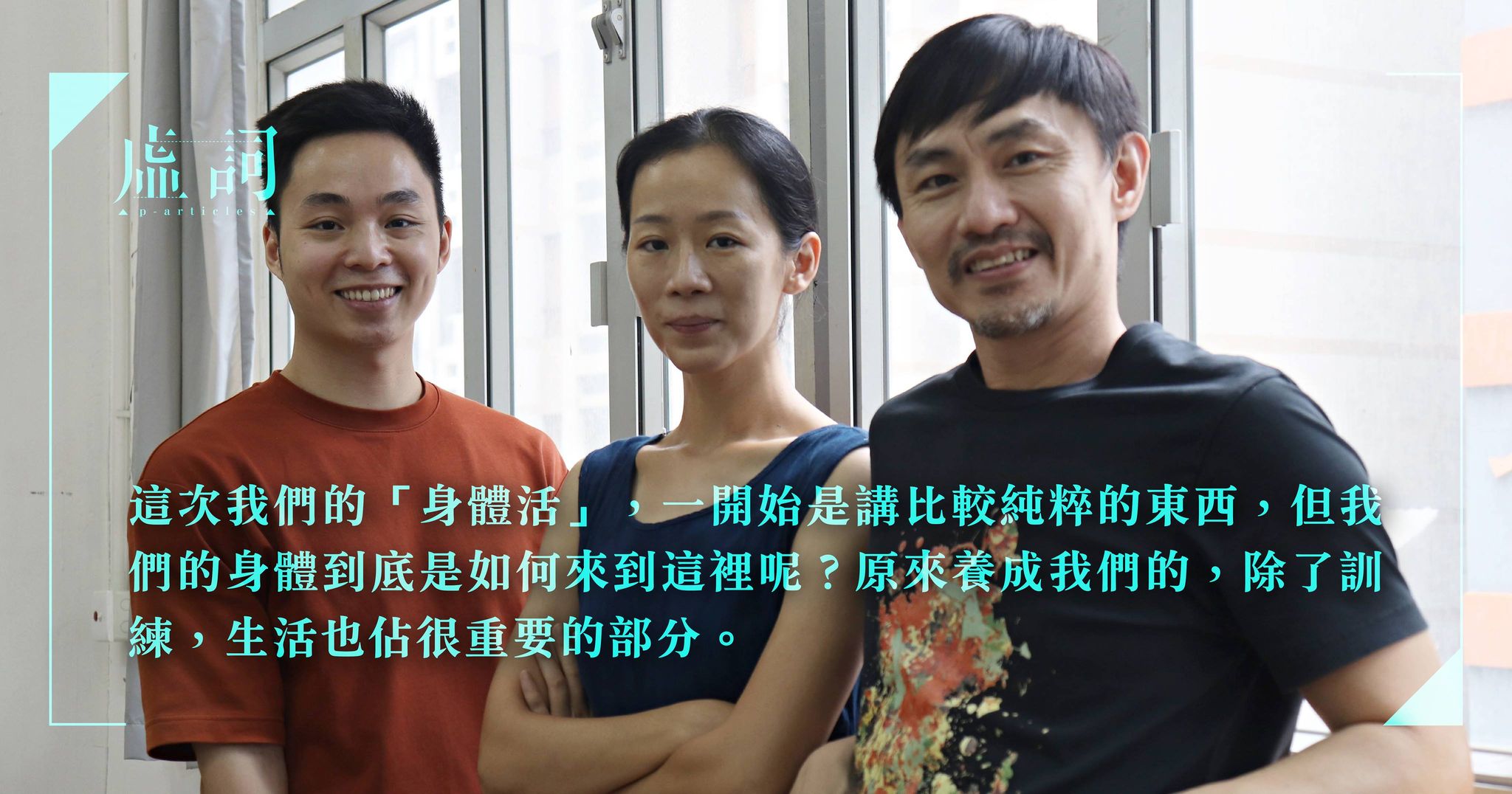

【文藝follow me】如何了解一條街?陳苑珊、陳芷盈、黃思朗寫軒尼詩道故事

文藝Follow Me | by 楊喜盈 | 2021-04-09

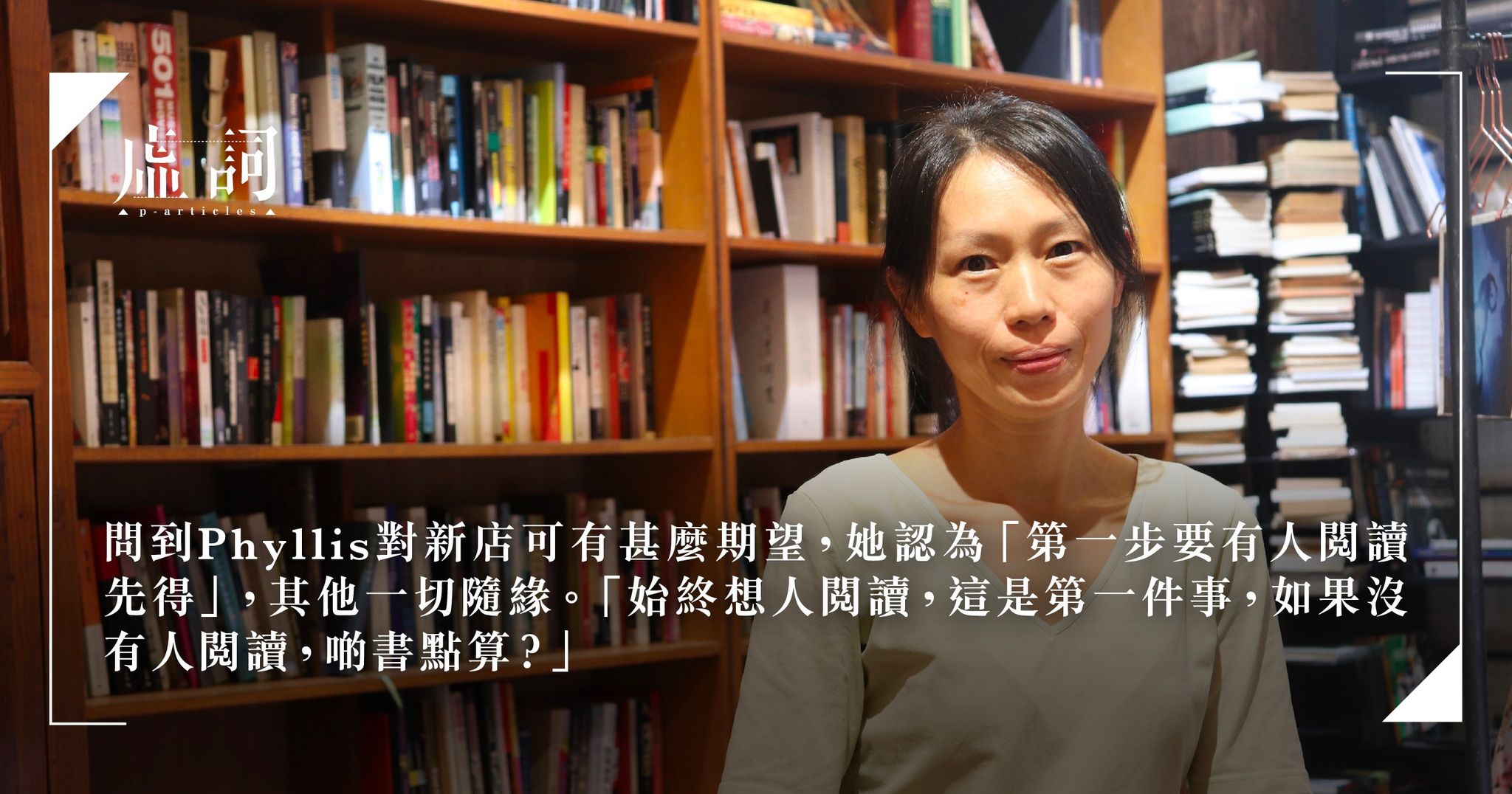

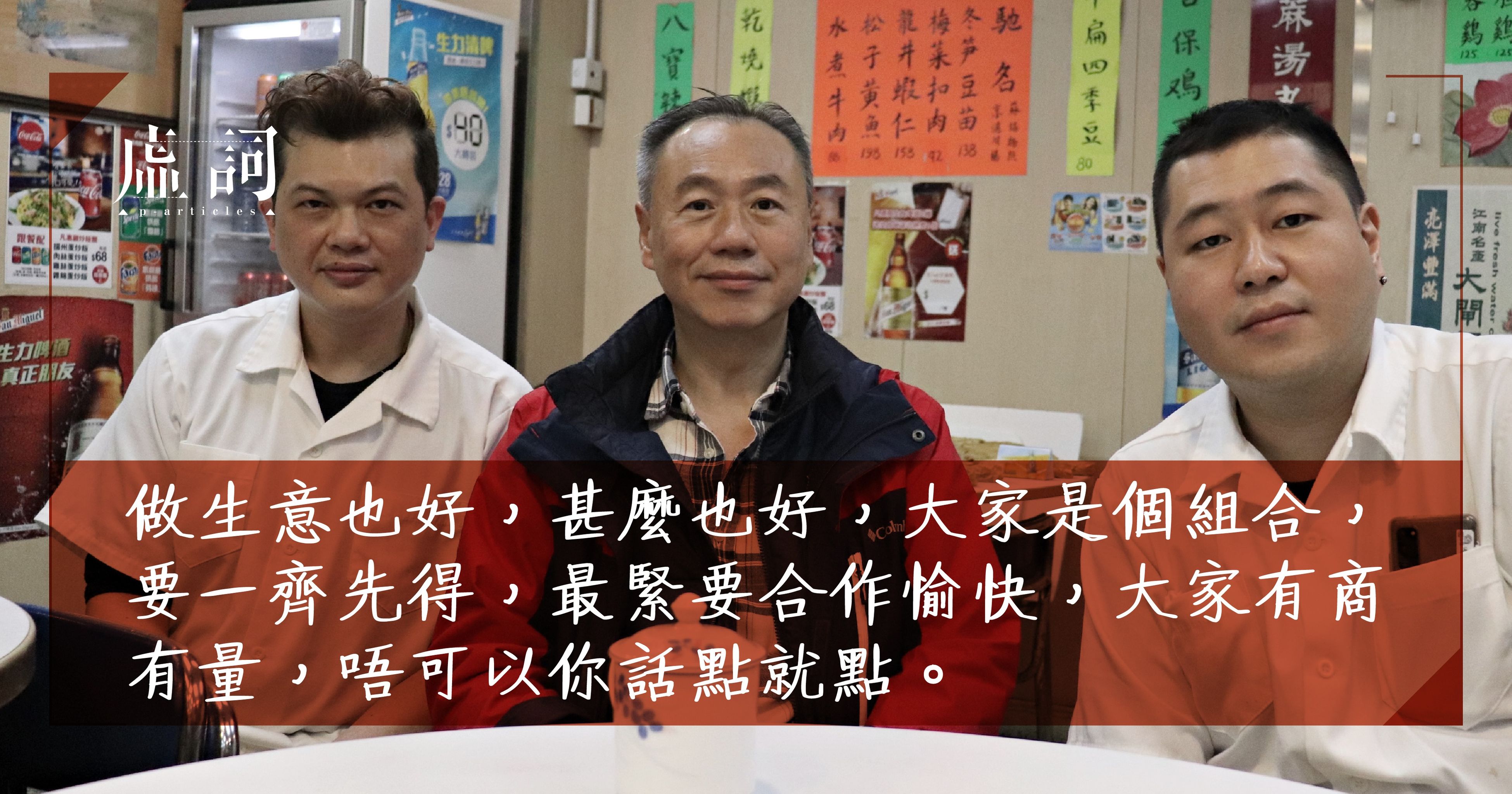

由香港文學館策劃嘅《我們走過軒尼詩道街頭》相信唔少人已經拎到啦﹗今次文藝follow me 邀請咗結集入面訪問上海三六九的思朗,訪問報紙檔嘅芷盈,同埋作家陳苑珊同大家分享背後故事,唔好錯過呀! #軒尼詩道 #香港文學館 #陳苑珊 #我們走過軒尼詩道街頭 #街道 #書寫 #訪問 #上海三六九 #報紙檔 訂閱虛詞無形YouTube Channel︰https://bit.ly/3dicXyY 讚好虛詞無形Facebook專頁:https://bit.ly/3dAe6BX ➤「文藝follow me」獲香港特別行政區政府「藝能發展資助計劃」的資助