家訪

「嗨!你記得我嗎?我來送飯啦。」他笑說當然記得,卻低著頭,嘴角稍稍向下-誰都看得出他的心虛。

家訪,約兩天一次。

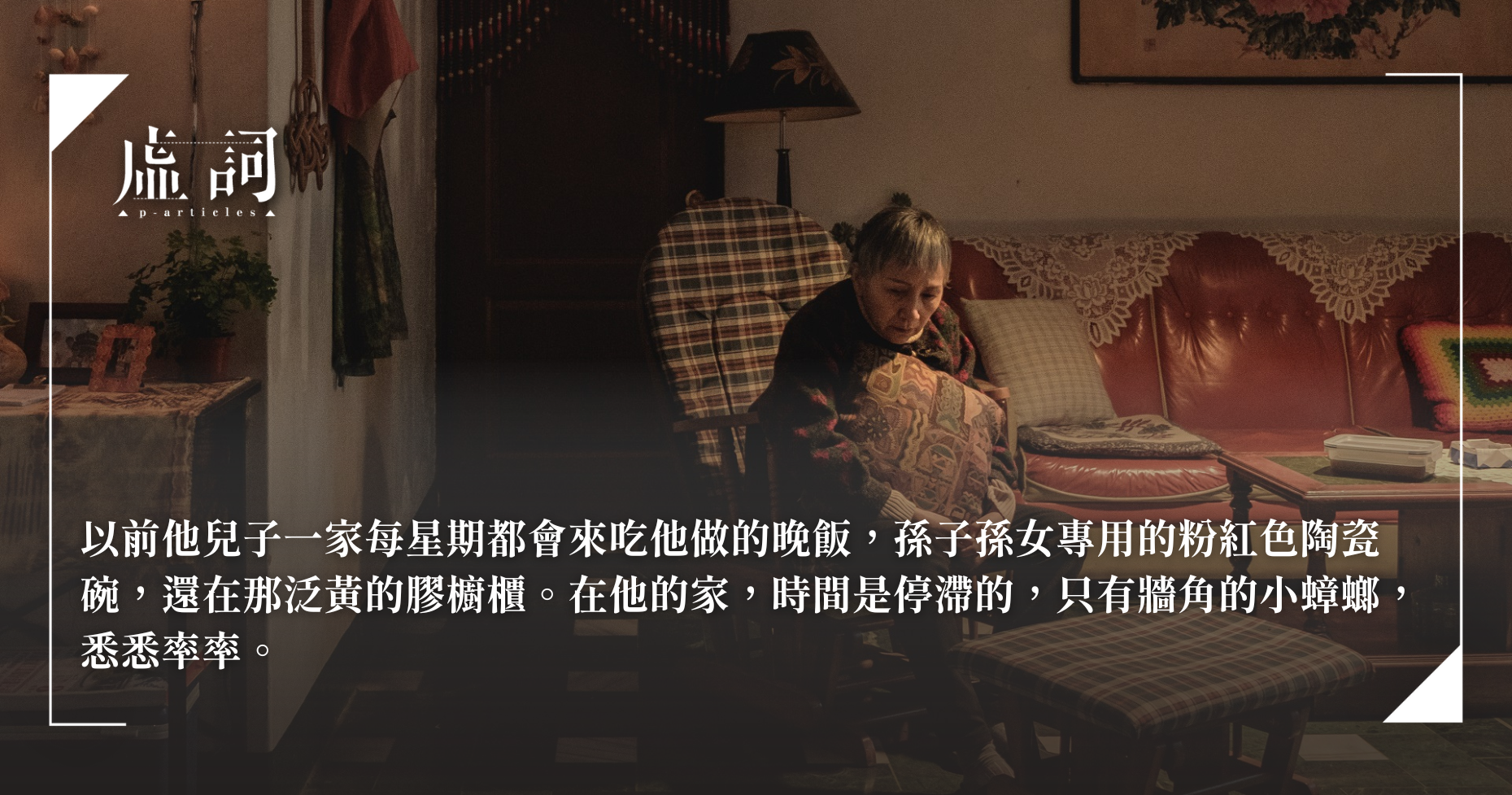

這小小的公屋單位,總瀰漫著一股難以言喻的味道,來自他前天用完卻不肯丟掉的即棄餐具,二十年來都不肯換的家具和揮春,以及我們估計他不願洗刷的身體。以前他兒子一家每星期都會來吃他做的晚飯,孫子孫女專用的粉紅色陶瓷碗,還在那泛黃的膠櫥櫃。在他的家,時間是停滯的,只有牆角的小蟑螂,悉悉率率。

唯一不同的,是兩年前書桌上多了她妻子的黑白照。百貨公司傳單被用作桌墊,蓋住了本來放在桌上,孫子孫女的幼稚園畢業照。

「這是飯盒,現在不吃就記得放進雪櫃,吃之前直接放進微波爐加熱就可以啦!」餸菜來來去去都是這些,軟軟的飯,細碎的菜,以及不同煮法的肉末和雞蛋。他吃不下其他食物了,大一點的菜和肉塊,他都用假牙勉強碾爛,吸嘬汁液,然後吐出渣滓,疊成一座小山,如同以前剝大閘蟹和吃鰂魚時,分解出來的蟹殼和細魚骨。

「我幫你量血壓,好嗎?」他乖乖坐在床邊,伸出左臂。上次的血壓只有八十四,今天飆升到一百四十多,他堅稱剛做完運動。

「好啦,我看看你有沒有吃藥喔......先考考你,今天幾號呢?」我在電視櫃拿出藥盒,把它藏在身後。

他皺著眉,扶著桌子,轉身看身後的月曆,普通話夾雜上海話,吐出一句「九月十八」。

「那我們看一下......這是九月十八,十二、十三、十四、十五、十六、十七日的藥,為什麼還在這裡呀?」我打開藥盒,指著小格子裡寫著日期的藥袋。

他看一下藥盒,看一下日曆,看一下我,看一下藥盒-迷茫、不安、憤怒,各種情緒跟著皺紋,扭作一團。他再看一下日曆,眉頭突然舒展,形成一條從容泛白的線,又突然皺著,不耐煩地說:「今天是十五號嘛,陽曆,十五號!」

真蠱惑,反正我也只是想讓他動一下腦筋。「好啦,記得吃藥,吃十八號的,不要吃前面的噢。」我把十八日的藥放在飯桌上,內心默默倒數。三,二,一,他果然崩潰了。

「別煩了!我說過多少遍了,不要吃藥,不要看醫生,身體的事,就要信自己!現在我好好的,別再煩了,反正沒多少年命了!」

不和他爭辯,就點點頭,嗯嗯嗯。他看著我,目光飄到我身後的電視櫃,聚焦在櫃面的信件,突然冒起的怒火,也隨著思緒飄走了。

一如既往的,他開始跟我介紹他的信件。水費單,電費單,樓下老人中心的傳單,翻著翻著,還有孫女與家人拍的大學畢業照。

「這是誰呀?」我指著他的兒子問。

「這......這......」想了一會,他說了他弟弟的名字,大聲又堅定,幾滴唾沫噴到照片上。

「這個呢?」我告訴他正確答案,再指著他的媳婦和孫子。

他雙唇微微張著,喉嚨顫抖著,發出口水的震動聲:「他們?」

「這個呢?」我指著站在中心,帶著畢業帽的女孩。

「這個......這個......」他的眉頭又扭作一團,如同打結的電線,千萬段回憶掠過,短路了。

「這是我呀。」我說。

「你?」他看著我,大聲地說,噴出更多唾沫,畢業照都濕了。

「你要記著我們喔。」我擦了擦照片,把它放進信封了。

接著,我帶他出門,一起吃中秋晚飯。一路上,我一如既往地問他早餐吃甚麼,今天做了甚麼,;他也一如既往地說,他早餐吃麥當勞,然後看「古文」。他不從未能說出自己看甚麼古文,但問著問著,又總會說自己看屈原。

這天,他還不斷問還有誰去吃飯,他兒子會不會來。一個空降的女人帶他搭地鐵,太可疑了吧。

到了酒樓,只有我倆,其他家人還未到。他坐著等侯,眉頭忽然又亂成一團,向我塞了五百元。

記憶和眉頭亂纏,看起來原來這麽痛。