SEARCH RESULTS FOR "熒惑"

【無形・給敬而遠詩的人】四代香港詩人問卷

專訪 | by 關夢南,陳滅,熒惑,梁莉姿 | 2023-11-16

我1962年5月從廣州經澳門偷渡來港,開始接觸文學,尤其是新詩。 因何寫詩?大概因為形式簡單,三幾行構思,一揮而就;其次是虛榮:詩人於中國文學史的地位最高。第三個原因也許要說到客觀因素:家居狹窄,甚至沒有一張桌子,比較適宜詩歌的微型創作。 幾時開始寫第一首詩,恐怕大部分人都不記得。不若說甚麼時候發表第一首詩更有意義。印象中是1970年《中國學生周報》的「登樓賦」。這首詩曾獲《畤代青年》月刊徵詩比賽的優異獎。

【除罩詩輯】臉在追逐,臉在逃亡

詩歌 | by 陳李才、璇筠、陳煒舜、熒惑 | 2023-03-06

在本港實施長達959日的「口罩令」,上周起終於全面撤銷, 陳李才、璇筠、陳煒舜、熒惑分別寫詩,辭別「雙面」,記錄脫下口罩的感覺,把嘴唇貼在臉上,裝成三年前的日常,肌肉鬆弛的面頰,狠狠呼吸濕潤的風。

詩四首:蔡琳森 X 陳柏煜 X 熒惑 X 曾瑞明

詩歌 | by 蔡琳森, 陳柏煜, 熒惑, 曾瑞明 | 2023-02-17

此下,在我顱蓋骨的下方 有一只自我法西斯的義眼 它正埋陷雷電交加大雨中 它看著我,同時看著芸芸眾生相 且不忘也望向每一個不在眼前的死者—— 我還能只是生活在誰的一場夢裡嗎? 這太過僭越的非分貪想 這屬於軟弱者的奢望

情人與書——那些年作家們收過贈過的書

無秩序編輯室 | by 虛詞編輯部 | 2023-02-25

情人節,你可曾、可會考慮送心上人一本書,表達你複雜的情意?《虛詞》編輯部邀請文藝界友好,包括潘國靈、畢明、黃鈺螢與熒惑,用文字記下曾經收過、送過的書,追憶一些值得記念的關係,一些值得閱讀的好書。

《聊.傷——從關係中找回自我》展覽:文學 X 背叛 在療傷的路上匍匐前行

報導 | by 定尞 | 2022-09-23

由詩人熒惑與家計會合作舉辦的《聊.傷——從關係中找回自我》,展覽以「叛」為題,由背叛的五個章節串連,形式為新詩和互動遊戲的碰撞,藉此讓傷心的人透過展覽獲得少許力量,明白療癒的終點始終存在,當成讓心靈放鬆的地方。

侵略詩輯:孩子問我,戰爭是為了甚麼

詩歌 | by 朱少璋、淮遠、熒惑 | 2022-03-01

俄羅斯入侵烏克蘭,戰火遍布基輔等地,朱少璋寫詩致普京、淮遠、熒惑亦寫詩抒懷,要是不再有戰爭,就不再有人寫戰爭詩,然而只要暴君一日仍在,這都成為了絕無可能的想法。

【渡歲迎春虎年小輯】虎海繼續浮沉,各方文友大吐「虎」水

現象 | by 虛詞編輯部 | 2022-02-04

踏入虎年,本該虎虎生威,但活在疫情陰霾下的香港人,只得繼續在「虎」海中浮沉。趁著虎年的來臨,「虛詞編輯部」邀請六位文化界友好,包括梁栢堅、潘源良、鄧烱榕、何倩彤、熒惑、余家強,以虎為引子作分享,讓各位吐吐「虎」水之餘,也盼能讓讀者在苦中尋得一點樂趣。

【蔡炎培逝世】悼蔡炎培詩輯:你要夠到自己的高度,才知道蔡爺的詩的好

詩歌 | by 飲江、淮遠、熒惑、黃潤宇 | 2021-09-09

痛失蔡爺,文人寫詩悼念。飲江憶起上月探訪教授,風采依舊,談吐風騷;淮遠以〈離譜〉一詩,致敬蔡炎培的長詩〈離騷〉。他沒有話要說了,其詩如燈火照亮銀河路上的永夜,熒惑與黃潤宇以詩,向蔡爺作最後致敬。

致阿富汗詩輯:讓我們在這恐怖的日子裡一起失眠

詩歌 | by 璇筠、呂永佳、熒惑、鄭點 | 2021-08-20

阿富汗局勢急轉直下,大量國民欲逃難出境,更有人在逃亡的軍機外墜下,場面恐怖,亦教人難過。璇筠、呂永佳、熒惑、鄭點以詩作回應,用文字去抵抗,在這恐怖的日子裡一起失眠,贈送這人間一小束白花。

【無形・致死難與抗爭,緬甸】無題——寫在Khet Thi死後

詩歌 | by 熒惑 | 2021-06-18

緬甸爆發政變,引起全國民眾上街示威及軍方血腥鎮壓。身處香港的我們,不免有著物傷其類之感,今期《無形》就以「致死難與抗爭,緬甸」為題,熒惑寫下悼詩〈無題——寫在Khet Thi死後〉,為緬甸而寫,也寫香港。

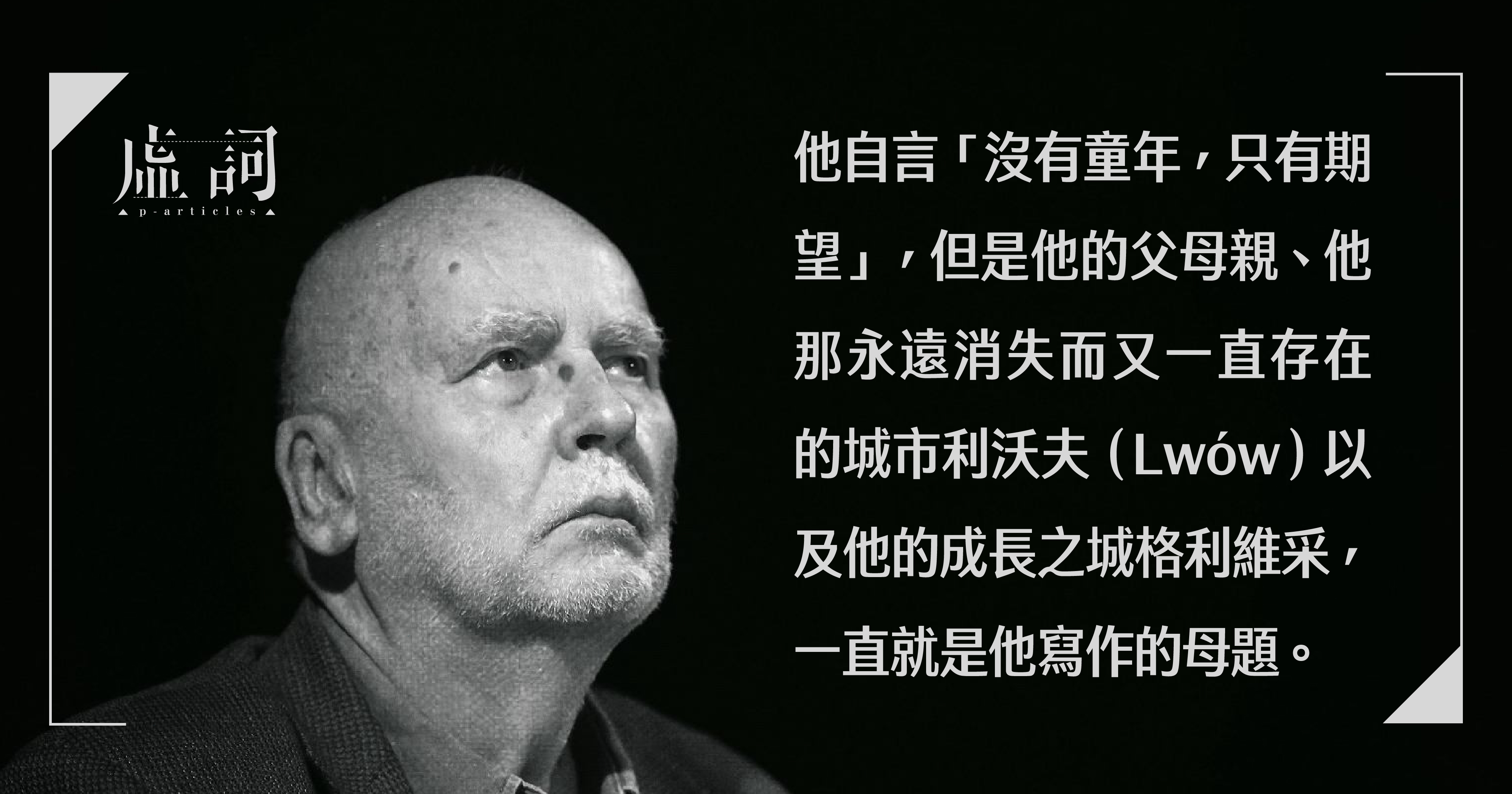

Zmarł——悼阿當扎加耶夫斯基

散文 | by 熒惑 | 2021-03-23

波蘭詩人阿當扎加耶夫斯基因病逝世,享年75歲,熒惑撰文悼念,並指其詩作「在生活的幽微與格言的強悍之間游弋自如」,而扎加耶夫斯基也曾到訪香港,與作者有過一面之緣。

【我們走過軒尼詩道街頭】軒尼詩道

詩歌 | by 熒惑 | 2021-03-19

世上沒有一條馬路比這裡更熱鬧,也更冷清了。循道衛理堂外的那個傍晚、官立小學創校時種植的大葉榕、被拆卸的同德大押...熒惑以詩,寫下軒尼詩道的華美與悲哀。

【虛詞.有人喜歡黃】黃鳥

詩歌 | by 熒惑 | 2021-09-27

「彼蒼者天,殲我良人!如可贖兮,人百其身!」節錄自《國風‧秦風‧黃鳥》的詩歌,控訴人殉制度的罪惡,詩人熒惑將此引申寫成《黃鳥》,批判這個用報喜來殺人的年代。

【五月三十五】詩輯:無數人躲在黑暗中提起筆

詩歌 | by 鍾國強、三木、熒惑、鄧小樺 | 2021-09-23

鍾國強、阮文略、三木撰寫六四詩歌,「很多人都這樣問/答案還是莫須有/而我們的廣場早已老去/你的遺囑還年輕……」

【無形.虛擬關係】虛擬人——模擬市民一生大事回顧

詩歌 | by 熒惑 | 2019-03-29

首先設定人物樣貌和膚色/能力和性格,還有家庭關係/這創造全都按照著自己的形像/或者稍加修飾,反正只有自己知道

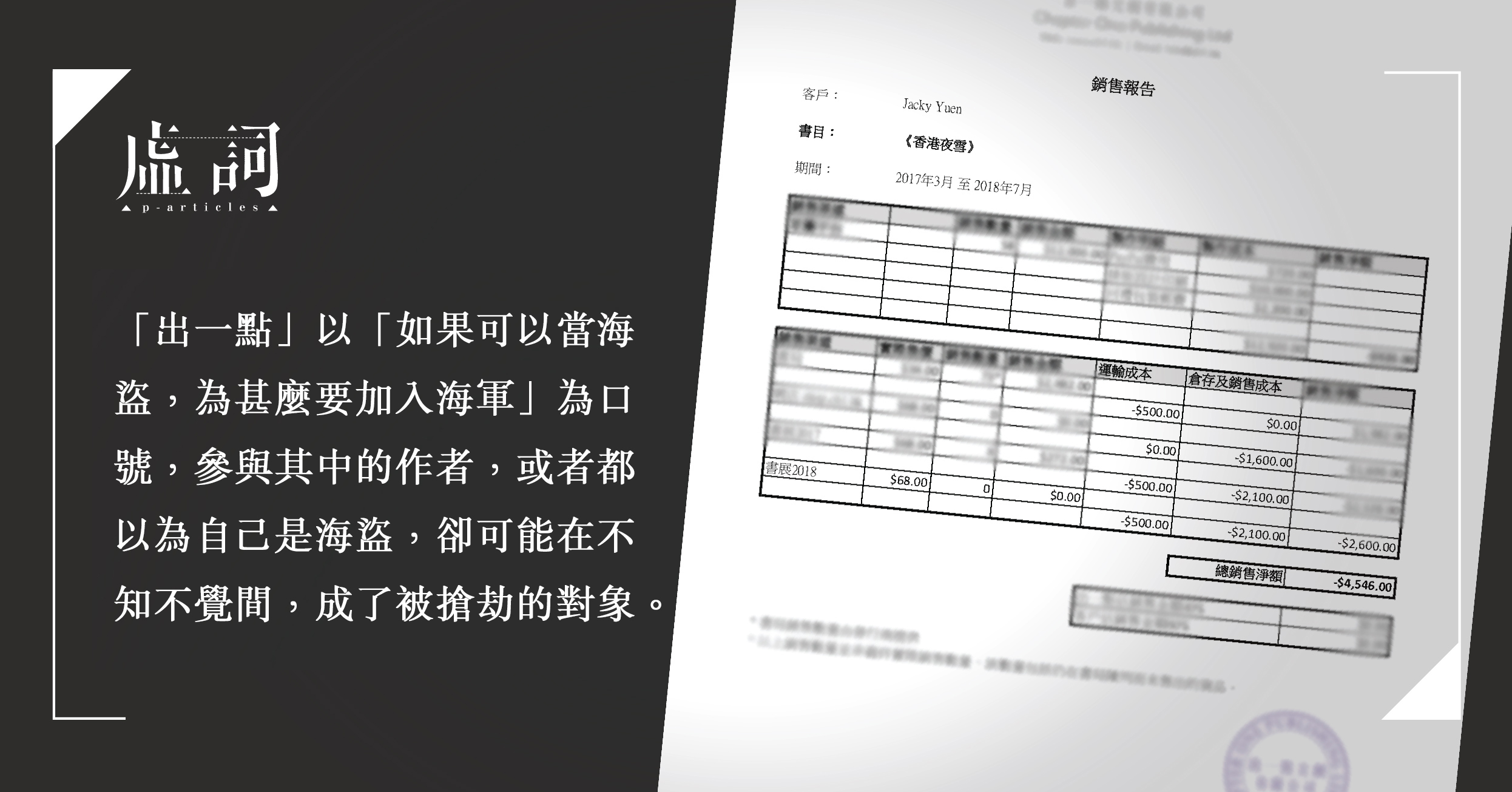

呃版稅,有罪!眾作者入稟提告「出一點」

報導 | by 蕭雲 | 2018-10-11

「出一點文創」成立之初,標榜眾籌出書,打破出版集團的壟斷,以免利潤遭鳩佔。宣傳 likes 數過萬,蔚成一時佳話(2016年「出一點文創」發佈《你買書,係為左交租畀地產商》)。不少年輕人感念其誠,遂向「文創」叩門。然而潮退石露,真相沒有宣傳的美好……

出版界海盜出沒注意!巧立名目壓榨作者

現象 | by Nathanael Liu | 2018-10-08

近年是人人可以搞出版,門檻降低難免良莠不齊。以本地眾籌出版平台作招徠的出版社「出一點」,自書展期間爆出拖欠多位作者的稿費及版稅,被指「乞兒兜中拿飯食」,至今餘波未了。繼《香港夜雪》作者熒惑牽頭於上個月(9月5日)發出「最後通諜」,以《致出一點文創有限公司的一封公開信》力求對方回應之後,事隔一個月,「出一點」還未有任何回應,一眾被拖欠稿費與版稅的作者,只能保留法律追究的權利。電視廣告都有賣:「騙徒手法層出不窮」,無論是作者還是出版界業者,都應對類似現象有所警惕,多注意合約細則,杜絕下一個「出一點」誕生。