關於《我們來真的》,只能是後話的話

現身說法 | by 何倩彤 | 2023-10-18

起初 Orlean 邀我寫一個關於「隱形人」的短篇故事。我完全沒有多想這個故事會以甚麼形式被演繹,或者會佔多少篇幅,更別說很清楚整個演出的主題和具體內容。就那樣隨心寫了一篇,再寫了三個別的版本。四篇主題分別是「目光」、「欺騙」、「身體」和「撞鬼」。

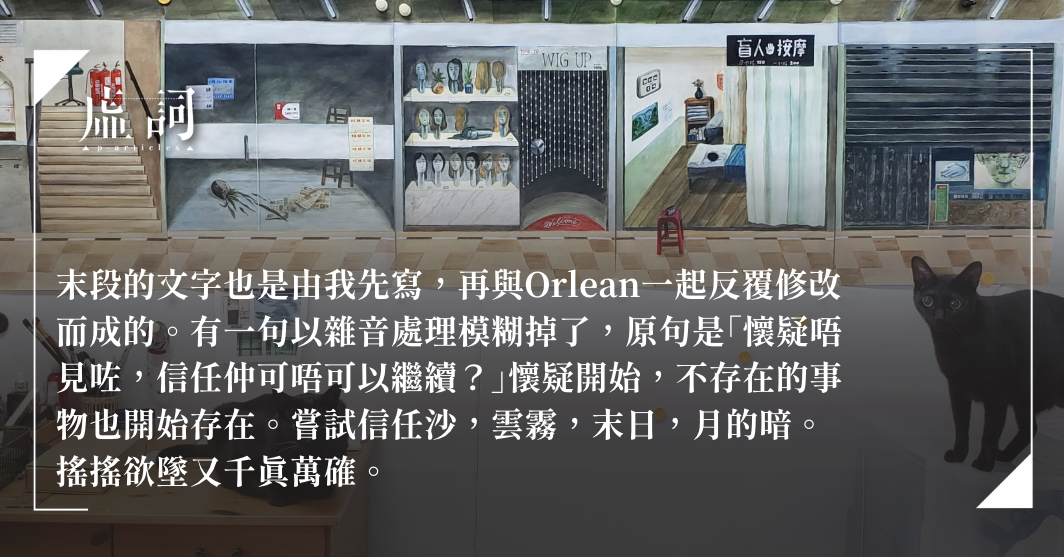

隱形人當然不是一般人,低調又張揚地幹過許多奇事,H. G. Wells寫《隱形人》已經是1897年的事。想到讓隱形人和盲人按摩師在瀕死的商場中相遇,因為我希望在故事中剝除他的獨特性。盲人沒有視覺,但倒像個全身都長滿眼睛的怪物,隱形人在他的世界中毫不隱形,非常實在。盲人的國度也很廣闊,沒甚麼非比尋常。誰也沒有很特別,但任誰也會在與他者相遇的過程中衍生出故事。

本應被眼睛閱讀的文字被轉換成聽覺體驗,每位演員都用自己的方式聲演故事,底蘊雖不變,但當語氣和微小字眼有所轉折,我覺得更勝我本來的版本。我在綵排和正式演出時再聽的時候,重新看到了自己。看到自己對人際關係的信仰,看到自己對微小事物的偏愛,看到自己這兩年經營空間對身體的反思,看到自己,原來,對自己的苦困早有了答覆。

✦

有許多觀眾苦惱只能看一面台。而綵排時,我可以自由往返四面台,尋找自己的角度。我想說的是,你以為游走可以讓你自己懂得更多,但其實不然,任你跑再快、任你如何努力,你只有一個身體,你只有一雙眼睛,你最終也只能在每個當下選擇一面台。如果「全知」是你的心願,你註定徒勞無功。

在游走與靜坐之間,導演一定要有選擇,而她選了後者。至少你現在可以推卸,你承受的未知是逼不得已。

✦

正式演出時坐在階磚區。阿勤的那個圓形的白面具其實好像主視角中的圓鏡。一面聽盲人按摩師的故事一邊看著那兩條在圓桌上不斷失諸交臂卻持續委婉探求的機械手臂。我覺得所有事情都剛剛好。能把不同人的意識環環相扣地置放好,是一種通靈般的能力。或者因為自己在其中,我實在不覺得一切有那麼難以理解。層次分明,沿路減滅,最終剩下你自己心靈中的舞台在上演著甚麼,真要說我們執意要繼續下去的話。

✦

末段的文字也是由我先寫,再與Orlean一起反覆修改而成的。有一句以雜音處理模糊掉了,原句是「懷疑唔見咗,信任仲可唔可以繼續?」懷疑開始,不存在的事物也開始存在。嘗試信任沙,雲霧,末日,月的暗。搖搖欲墜又千真萬確。除了看到了四位演員的演出、阿昆和阿康的裝置,我的心靈還「看」到了一個隱形的人,還有透明的沙漠,我想說在這次演出中,我的確看到了非常難忘的東西。

✦

每個人只能給出一部分。

每個人只能讀取一部分。

我重複做著同一個惡夢。

✦

✦

✦

個個話睇唔清張畫,嗱。