年月很惡,尚有些仍然能保衛——八套香港保育電影推介

如是我聞 | by 虛詞編輯部 | 2023-05-11

疫症過後,街道又擠逼如故,逼滿異地遊人,廣告牌鋪天蓋地,寫著「你好,香港」四個大字,城市彷彿得到重生。但過去幾年,我城的人卻經歷離別,不少店舖結業,沙田珍寶海鮮舫移離香港、深水埗梁添刀廠招牌拆卸,城市的人還未學懂講再見,就要學會說你好。建造有時,拆毀有時,有人棄之不顧,也有人選擇堅守,一直用光影保存我城面貌,讓消失的歷史與文化再次被看見。虛詞編輯部在此推介八套與香港有關的港產保育電影與紀錄片,藉此與過去的事物說句你好。

1)《燈火闌珊》(導演:陳心遙)

「霓虹亮透晚上,把城內也照亮」、「劃過於千重霓虹,夜幕在默然流動」——達明一派的《今夜星光燦爛》與《迷惘夜車》,唱出了香港上世紀最美麗的風景。霓虹招牌是香港繁華的象徵,也是香港流行文化的一部分,由王家衛電影裡晃動的光影,到《攻殼機動隊》與《銀翼殺手》等「Cyberpunk」的景象,霓虹不夜城一度是世界對香港的印象。

可惜自2010年屋宇署實施小型工程監管制度,很多霓虹招牌被迫拆卸,現時全港只剩約四百多個。霓虹熄了世界漸冷清,《燈火闌珊》導演陳心遙但覺香港電影與霓虹燈關係密切,欲在其消失以前,拍攝一部真正以霓虹為主角的電影,留下記錄。戲中寡婦為完成亡夫遺願,重造一個已拆除的霓虹燈牌,過程中逐漸揭開昔日霓虹燈牌的故事,以及一段屬於香港的歷史。

團隊透過街頭拍攝、歷史影像及電腦特效,捕捉並還原香港霓虹招牌,亦請來業內的霓虹師傅監修,重製招牌。最叫人感動的是片尾逐一播出本港知名的霓虹燈師傅的生平及作品,以作致敬。他們的霓虹燈是以光寫書法,製作工序繁複,全人手製作,更有作品有打入健力士世界記錄,展現出屬於香港的「匠人精神」,成就昔日這座不夜城的璀璨。

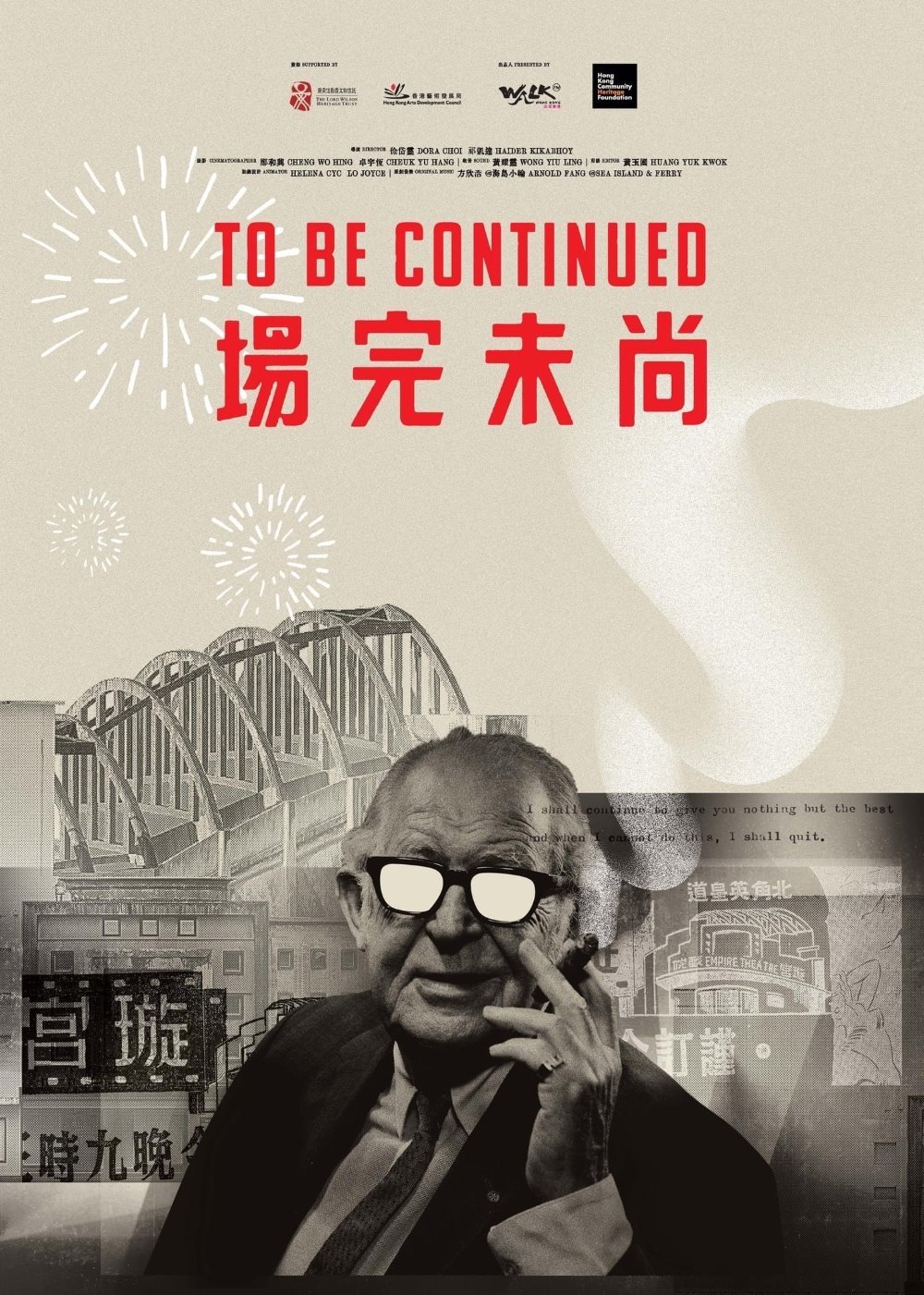

2)《尚未完場》(導演:徐岱靈、祁凱達)

擁有七十年歷史的一級歷史建築的北角皇都戲院,見證香港五十至七十年代娛樂事業之發展,其呈拋物線型的混凝土拱形設計全球絕無僅有,然而幾年前卻面臨清拆危機,後來幸得保育發展,可謂經歷了瀕死與新生。

《尚未完場》導演徐岱靈和祁凱達,分別為《鏗鏘集》前編導及「活現香港」共同創辦人,後者便是皇都保育行動一員,兩人以爭取保育皇都戲院一事作起點,揭開皇都的前世今生及靈魂人物——創辦人歐德禮先生的傳奇一生。

歐德禮本為俄裔猶太人,離家出走後飄洋來港,曾參與香港保衛戰,後創辦皇都戲院前身的璇宮戲院,還引入國際知名音樂家來港演出,堪稱上一代香港娛樂鉅子,一生奉獻良多,卻大多被世人遺忘。紀錄片細說歐德禮的生平,更尋找其後人,還尋到張敬軒家中。全片貫穿我城古今,上通五十至七十年代初的香港文化史,重現一個坎坷的戰爭歲月,下啟今天的娛樂產業,以此思考香港文化將何去何從。

兩位導演曾在宣傳中號召「自己歷史自己寫」,紀錄片以鏡頭拍下歷史,他們視之為保育的起點,及後的故事更需要觀眾的參與,由下而上,同共書寫,讓我城故事「尚未完場」。

3) 《戲棚》(導演:卓翔)

說到戲棚,大多數人先聯想到的想必是神功戲,但《戲棚》紀錄的不止於此,更捕捉了戲棚搭建的技藝,近乎一種詩意。

戲棚在香港最少有150年歷史。起始於小漁村的香港,漁民依賴神靈保佑,每逢神誕、太平清醮、盂蘭勝會,一座座戲棚便以竹木臨時搭建而成,神功戲在內敲響鑼鼓,唱足一個世紀。可惜,隨著經濟轉型及城市發展,如今香港戲棚數目大幅減少,每年就只會搭建約40個戲棚,全港亦只剩下兩間搭棚公司。

正因如此,導演卓翔以電影「將這些文化與人拉近距離,重新將這些價值帶回來」。《戲棚》中,他拍攝了九個戲棚,由青衣拍到滘西洲,又由糧船灣拍到蒲台島,鏡頭穿梭於工地、後台、及觀眾席之間,捕捉戲棚從無到有的繁複過程,為香港的搭建技藝、民間風俗與戲曲藝術,留下珍貴紀錄。此片特別之處,更在於全片沒有訪問片段,鏡頭只是凝視着戲棚這個空間,純粹地收錄演出、聊天、工作時的聲音,六位主角的表情動作等等,別有一份安靜的詩意,觀眾觀影時,也有置身其中之獨特體驗。

如今戲棚搭建技藝已被納入香港非物質文化遺產,當中的工藝精神,其「隨建隨拆」的靈活特性,還有每個崗位的敬業與專注,反映了過去香港人珍而重之的核心價值,一種安身立命之道,值得承傳下去。

4) 《歲月神偷》(導演:羅啟銳)

《歲月神偷》可稱為導演羅啟銳的半自傳電影,他將自己60年代的童年,以及其中的種種情感,諸如懷念與悲哀,毫無保留地拍了下來。然電影不但拍下了羅啟銳的童年,更拍下了一整代人的集體回憶,甚至讓電影中的主要的取景地上環永利街可以保存下來。

永利街是現時香港唯一保留六十年代特色的地方,依山而建的小街道,建築前刻意騰出一處公共空間(又稱作「臺」)以供附近居民使用,左鄰右里得以坐在「臺」上乘涼、一起吃晚飯,又或是閒話家常,這些景象在今時今日的香港早已買少見少,背後所代表的是昔日緊密之鄰里關係,日子雖是艱苦,卻可相望相助,苦途相伴,一步難,一步佳。

電影上映,舊日的人情味於大銀幕之重現,永利街成為集體回憶的容器,市民紛紛要求保育永利街,市政局終回應社會訴求,復修永利街樓群。電影以「在幻變的生命裡,時間才是最大的小偷」作為開首,想不到卻從小偷手上留住了永利街,讓這條小街道不至於默默消失。對導演而言,一個地方得以留下來,也比電影本身更為可貴,更具紀念價值。

5) 《N+N》(導演:賴恩慈)

摘去鮮花,然後種出大廈,十年前政府規劃興建高鐵,全面清拆橫台山菜園村,引來村民與保育人士一系列抗爭運動,可惜最終難逃拆遷宿命,村民最後搬到菜園新村,自力建村。

導演賴恩慈的《N+N》由其獲得2010年「鮮浪潮大獎」和「公開組最佳電影獎」的作品《1+1》擴展而成,以一對爺孫的鄉村生活日常、童趣的對話,切入菜園村事件,並以「一毫子」作為意象,象徵每個人在所居之地都傾注了看似微不足道,卻不容被丟棄的記憶,引出經濟發展和文化保育之間的爭議,探討城市空間背後的文化意義。

比起前作,《N+N》更運用了Docu-drama 的拍攝方式,真實記錄了警察進入菜園村以及村中樹木被一一清除的情景,並加入了爺孫兩人與警察和拆村工人的對話,道出了理想與現實出現矛盾時,理想之軟弱無力。

如今,菜園村是高鐵範圍,鐵路交縱,高牆圍封,拆去村民的家,換來他人歸家的路,我們唯有寄望,成為爺孫從鄉間帶來並插在城市角落的富貴竹,以溫柔作抵抗,為我城,為失去的菜園,留有一株綠色的根,一個小小的祝福。

6)《明月幾時有》(導演:許鞍華)

在香港淪陷期間,有一群人為保護自己的地方,可以義無反顧犧牲生命。《明月幾時有》以「東江縱隊生死大營救」事件為敘事線索,講述淪陷期間港人協助上千位滯留香港的文化名人,如茅盾、鄒韜奮等,轉移到內地的敵後陣地。

電影取景遍及香港和中國,除了船艙內景在空地搭建外,全片以實景拍攝,遍及香港沙羅洞、南生圍、泥涌、石水渠街、逢吉茶樓等,對許鞍華而言,這些場景的色調、植物皆與別不同,卻大多荒廢或面臨清拆,叫她急不及待,以電影紀錄下來。電影中的沙羅洞,位處大埔,如今荒廢凋敝,廢墟處處,然而在75年前的淪陷時期,這鄉郊卻是東江游擊隊的活躍地,供通訊與棲身之用,昔日分村民也曾加入游擊隊。另外,電影中的慎德居俗稱大梁屋,位於元朗十八鄉,是以國民黨移民為由的客家村,村內共有5棟建於三十年代被評為歷史建築的私宅,為香港一級歷史建築。

留下場景以外,許鞍華更想藉著角色的「口述」故事,拼揍出那個時代的圖像。電影最後,當年的游擊隊隊長如今只是城市裡某個的士司機,恰巧說明了這些人並非為了名垂千古而戰鬥,電影想呈現的,並不是全知的大歷史,而是當時小人物為保護自己地方,那份簡單純粹的感情。

7)《消失的檔案》(導演:羅恩惠)

六七暴動是二戰以後香港最嚴重的動亂事件,由1967年5月初爆發,一直延續至年底,歷時八個月,真假炸彈八千多個,五十一人喪命,堪稱香港戰後歷史的分水嶺,為香港的社會政策、民間參與社會的意識等帶來深遠影響。然而,有關六七暴動之檔案全運回英國保存,香港歷史檔案館的複印本卻幾乎全部消失,只剩下21秒的影像。

為重構這段歷史,導演羅恩惠以歇斯底里的求真精神,歷時四載,四出尋訪,其中包括當年左派領導及其後人、炸彈隊成員、新聞處高官及多位親歷者等,更找到當年國務院外事辦公室港澳組副組長吳荻舟的日記手本《67筆記》、被批鬥時的《交待材料》,以此還原歷史的真相,例如吳荻舟曾阻止阻止華潤總經理訂購8,400把甘蔗刀由大陸運來香港,後來被批鬥一事,歷時13年。

這部紀錄片未有於各大院線上映,只有於2017年進行社區巡迴公映,惟希望日後可有更多觀看這部紀錄片的機會。

8)《岸上漁歌》(導演:馬智恆)

我城始於漁村,漁民與漁歌曾傳頌一個世代的故事,但又有誰還記得,百多年前,香港是個以捕魚、產鹽業的小漁港。如今漁村零落、漁歌失傳,城市的記憶被遺忘,族群的文化身分亦會失去。

《岸上漁歌》導演馬智恆花費四年時間,走訪塔門、大澳和香港仔等,訪問了十三位漁民,嘆唱了三十多首漁歌。漁歌,是漁民在艇上唱的歌謠,內容廣泛,遍及生老病死、捕魚作業的地名、魚的種類,甚至用作撩女仔。漁歌以「漁民話」歌唱,雖是廣東話,卻有些特別的口音與用字,予人既親切又陌生之感,像在唱著遠久香港的故事。

漁歌文化與漁民生命緊密相連,馬智恆在拍攝時,從不忽略漁民作為文化承載者的存在,也不只是要紀錄下漁歌的聲音,更會把紀漁民的生命與其獨特的故事留下來,例如陳惠儀生於戰後,自小在艇上生活,上岸後改信基督,用漁歌唱福音;又如何細妹曾被賣到日本,後輾轉來到香港仔定居,她唱出的是漁民生活的艱苦。馬智恆以他們的故事與歌聲連繫遺失了的文化與記憶,重塑我城文化身分的根。

城市終究不再是小漁村,而城市人怎樣熟練的始終唱不出漁民的韻味,然而一個個老漁民相繼離世,漁歌始終會隨著末代漁民的老去而消失於世,昔日的文化瑰寶將不復在,不勝唏噓。