【新書】《憑空而來》推薦序:伍迪.艾倫的呈堂證供

書序 | by 鴻鴻 | 2023-04-26

伍迪.艾倫本身就是一個傳奇的「現象」。他一生住在紐約,熱愛紐約,電影多以紐約為背景,充滿在地色彩與生活情味,也成為紐約電影的頭號代表人物,直到晚近才遊走倫敦、巴黎、威尼斯、羅馬、巴塞隆納,為這些歷史名城拍片,卻魅力不減。從一九六九年《傻瓜入獄記》入行,平均每年拍出一部作品,以低成本換取創作自由,不受大片廠箝制。他向來自編自導(還經常自演),代表作多不勝數,往往創造風潮。演員雖然有固定班底,如黛安.基頓、米亞.法羅、茱蒂.戴維斯,但在他片中串流的熠熠紅星不下百位,從演技派高手(如凱特.布蘭琪、珍娜.羅蘭絲、安潔莉卡.休斯頓、金.哈克曼、西恩.潘)到明星名流(包括歌蒂.韓、李奧納多、潘妮洛普、茱莉亞.羅勃茲、瑪丹娜、卡拉.布魯妮),都不計片酬與戲份出演,在千篇一律的片頭片尾字幕上,按字母順序列名。他合作的攝影師也都是歐美大師的愛將,包括拍出《教父》的戈登.威利斯、柏格曼的班底司文.尼克維斯特、安東尼奧尼的班底卡洛.狄帕瑪、以及貝托路奇的班底維托里歐.史特拉羅。他自認是在美國拍片的歐洲導演,作品在歐洲也往往比美國更受歡迎。

多年來我上電影編劇課,伍迪.艾倫是必教的典範。他雖出身搞笑藝人,幹起編劇來卻毫不馬虎,有本事把每一場戲都寫出精準的功能和意外的效果,以及情趣和滋味。他取法歐陸大師,許多電影都有所本,比如《星塵往事》是費里尼《八又二分之一》的美國版,《另一個女人》是柏格曼《野草莓》的女性版,《甜蜜與卑微》是費里尼《大路》的爵士樂版,《情遇巴塞隆納》則有如楚浮《夏日之戀》的完整倒影,甚至《仲夏夜性喜劇》致敬莎士比亞、《非強力春藥》活用希臘悲劇、《愛與死》援引俄國小說。他還擅長「收編」各種影史類型再加以顛覆,如《影與霧》之於德國表現主義、《大家都說我愛你》之於歌舞片、《變色龍》之於紀錄片。

他其實很像義大利電影詩人巴索里尼自況的,是個風格拼貼者,而非原創者。然而奇妙的是,所有風格和主題一經他料理,都打上強烈的個人印記:尖銳的嘲諷、荒謬的逆轉、人性愚騃面的剝露、以及絕妙的對白。他對於人擺盪在理想自我與真實自我間的差距,具有高度透視力,這構成他每一場戲的精髓。雖然他大多數作品都是喜劇,但其中某些抵達的人性黑暗面卻令人悚慄,如《罪與愆》和《愛情決勝點》,但他毫不避諱,也不隱瞞,像他最推崇的導演柏格曼一樣,對自我及觀眾誠實。然而伍迪最與眾不同的,是他的善於自嘲──這可不是每個偉大藝術家能夠擁有的特質,也是許多他的模仿者難以企及的主因。

因此,雖然已有諸多傳記及訪談問世,這本由他自己寫作的告白,卻顯得無可取代,因為:「老兄,你正在讀一位酷愛黑幫的厭世文盲的自傳。」一般自傳少不了自吹自擂、隱惡揚善,伍迪的自傳剛好反其道而行,不斷貶低自己。一般藝術家會暢談自己喜歡的文學、電影,他當然也會,不過他更熱中暴露自己沒看過哪些名著名片,或是對《熱情如火》、《迷魂記》無感。不過這也顯示出他充分的自信──他越把自己說得一文不值,讀者越佩服(就算這麼白目,他還是拍出了不起的電影!)所以,贏家還是他。

伍迪.艾倫的最神奇傳說,莫過於他是個被電影耽誤的音樂家,喜愛在爵士樂隊中演奏豎笛,勝過參加頒獎典禮(其實是他有社交恐懼,以及不認為藝術應該拿來競賽)。看他如何戳破這個神話:「我,一個天真的笨蛋,並未認清自己並沒有那種天賦,這是我的宿命,儘管我投入這麼多熱情與對音樂的愛,我依然無法超越一個無足輕重的音樂人,之所以被勉為其難的接受,只是因為我在電影事業的成就,在爵士音樂中我是完全一毛不值。」然而,我看到的卻是即使欠缺天賦,卻無比喜愛到可以為之放棄一切的熱情。是這種熱情,讓他即使電影類型多變,配的卻幾乎永遠是老派紐奧良爵士樂,那也才成就了他用電影來互動、來即興、來冒險的獨一無二的藝術家。

從沒好好受過教育的伍迪.艾倫(即使申請到紐約大學念電影還是被死當),卻成為觀眾心目中可與高達比肩的知識份子型導演,伍迪.艾倫不斷撇清說那是一大誤會,他只是想追高尚女生才努力掉一點書袋。然而,能用幽默方式掉書袋,卻也不是半調子所能為。我看到的是他把偉大概念和芝蔴綠豆小事連結起來,用小人物的凡俗日常解釋/解消那些概念的偉大,例如:「事實上,整個宇宙都會消失,再也找不到可以打帽樣的地方。」或「若上帝真的存在的話,何以祂對於所有這些祈求與奉承的回報,是糖尿病與胃食道逆流。」

談到上帝,無法忽略他的猶太血緣。伍迪.艾倫懂得笑料的最重要意義,就是幫助大家釋放存在的焦慮。他自己的焦慮既源自個人的瘦小與無能,也源自身為猶太人的身分。猶太情結在他的電影裡如影隨形,但他畢生頑抗。回憶錄中坦承他自幼痛恨課後要上的希伯萊語學校,直言:「我從來不認為上帝存在,也不認為若真有上帝的話祂會偏愛猶太人。」

當然,不只對上帝,伍迪.艾倫對所有崇高的事物──無論是神聖或凡俗的,都嗤之以鼻。他痛恨學校:「其實整個日常規範,就是設計來確保每個人都學不到任何東西。」拒絕服役:「體檢那天,我假裝推著獨輪車,宣稱自己是一個殘障人士,必須臥床休息。扁平足、氣喘、弱視、膽囊息肉、過敏、脊椎側彎、橫膈裂孔疝氣、旋轉肌腱撕裂、五十肩、暈眩、愛麗絲夢遊仙境症候群等等。」喜愛的是電影和女人:「是啊!我喜歡女孩子,不然我該喜歡什麼呢?九九乘法表嗎?」

喜歡女孩子無罪,但卻可能引起慘重災禍。這本回憶錄最引人注目之處,除了伍迪.艾倫歷數每部作品的因緣與構想,應該便是他的性騷擾疑案。這項指控發生於一九九二年,伍迪與多年女友兼合作夥伴米亞.法羅的養女宋宜戀愛,在伍迪和米亞爭奪兒女監護權期間,米亞指控他猥褻不到七歲的養女狄倫。此案經多方調查認為並不可信,包括伍迪通過測謊但米亞拒絕接受測謊。時年十一歲的養子摩西選擇站在伍迪這邊,指稱米亞教唆狄倫說謊,此說也獲得曾為米亞幫傭的兩位女士證實。但檢察官放話說不起訴只是為了保護年幼的狄倫,引起噬血媒體更多想像。

此案引起同情的關鍵證物,為米亞詢問狄倫事發過程的影像,七歲的狄倫在米亞追問下,道出伍迪對他曖昧的舉止。我們猶如踏入《灰闌記》的道德難題,看兩個大人搶一個小孩。在元雜劇裡,生母不忍小孩受苦而放手;但在布萊希特的現代改編版裡,是養母心疼小孩而選擇放棄。判案沒有絕對準則,畢竟法官也是凡夫俗子。後來西西寫出具有政治諷喻意味的小說版〈肥土鎮灰闌記〉,讓小孩說出「我要走出這個白粉圈兒。我有話說。」事隔三十年後,成年的狄倫確實說話了,石破天驚。這次擔任審判的不是法庭,而是輿論。狄倫在MeToo風潮中再度指控伍迪當年的行為不當,造成海嘯影響,伍迪的影片無法在美國放映,HBO旋即推出觀點一面倒的紀錄片,合作過的演員也分成兩邊,部分和他割席甚至捐出片酬,部分(以及伍迪的前妻和前女友們)則堅定支持他們認識的伍迪。

真相只有一個,狄倫受到了傷害。但傷害她的,是猥褻她的養父,還是為她洗腦的養母?卻撲朔迷離。若米亞陳述為真,伍迪是個狼父,那就表示他幾十部作品中的寬容、睿智、坦誠是假面,這傢伙骨子裡是個會對不到七歲的小孩伸出狼爪的變態。如他的電影《罪與愆》所區別,如果說和小他三十五歲的宋宜相戀並結婚生子,是招人物議的小過(畢竟宋宜已經二十二歲,並非未成年),那麼性騷擾未成年兒童,則是天理難容的大罪,而且還發生在他陷入新熱戀的期間,這個人的邪惡(和愚蠢)程度,實非常人所能想像。

但若伍迪陳述為真,他與宋宜的戀情,是一樁拯救被家暴女孩的英雄行徑。而米亞的指控,則是一個當代米蒂亞的女性復仇計畫──針對情感背叛的男人傑森,奪走他鍾愛的孩子(在眾小孩當中,伍迪最疼愛摩西和狄倫),甚至摧毀他的聲名,讓「醜聞」與他所有作品劃上等號,再也洗不清。伍迪電影中經常出現的情節/情結:對少女的興趣與好奇,提供了大眾可以附會想像的材料。

就像伍迪.艾倫的電影《雙面瑪琳達》一樣,每個故事可以有悲喜兩種版本。無論哪一個版本,都神似伍迪拍過的劇本,只是這故事的主導權不在他身上,而在爍金的眾口。伍迪從前的豐功偉業,在此刻,既是正面、也是負面資產──有人會因為他是個天才,而拒絕相信他也有陰暗面;也有人正因他是天才,而更容易認同被加害者聲名所壓抑的受害者。何況事涉未曉世事、難以為自我發聲的孩童,更應如履薄冰。我們可能永遠等不到一個神探白羅,來提出無懈可擊的真相,讓真正的罪犯現形並且伏法,但至少,我們可以像白羅一樣,不畏瑣細地對每位嫌犯一再提問,得出我們內心最接近真相的解答。

這本回憶錄便提供了單方面的完整說法。雖然,它在美國引起的出版風波,反映了甚囂塵上的「取消」文化。但我以為,問題不在於是否要不計代價地崇拜藝術家或文化英雄,而在於能否不被道德判斷先行的情感綁架。即使法庭定罪的死刑犯,我們都還會想要傾聽或甚至平反,退一萬步說,就算伍迪是個十惡不赦的罪犯,難道不該讓他提出他的呈堂證供?

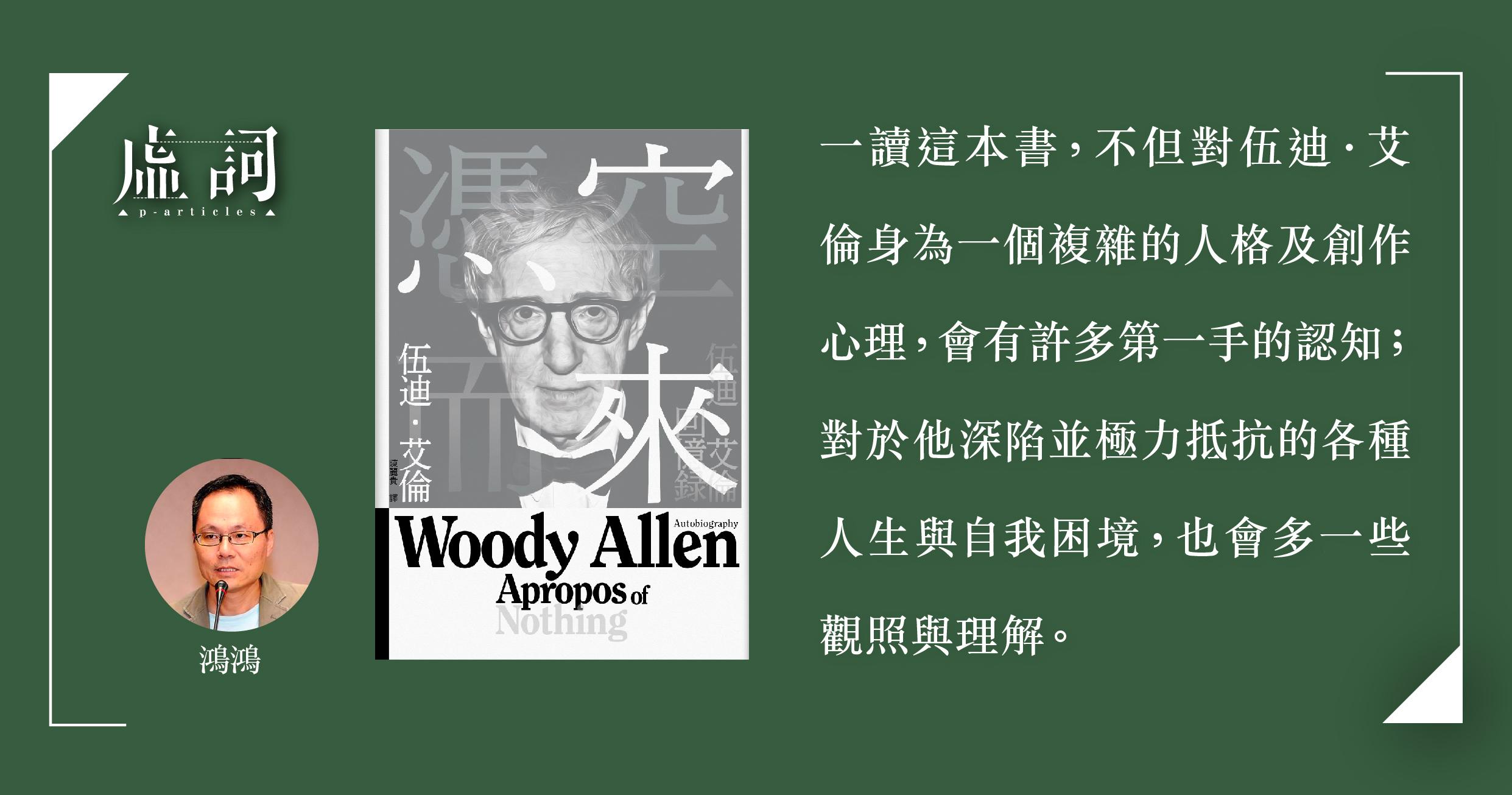

而我相信,一讀這本書,不但對伍迪.艾倫身為一個複雜的人格及創作心理,會有許多第一手的認知;對於他深陷並極力抵抗的各種人生與自我困境,也會多一些觀照與理解。至於,讀後是憤憤不平、還是哀矜勿喜,就是每位讀者自己的事了。畢竟當《開羅紫玫瑰》的偶像回到銀幕中,電影院燈光亮起時,我們還是要面對無可迴避的真實人生,只是,手中多了一面鏡子。