電影雜談:《第一爐香》、《馬達・蓮娜》、《梅艷芳》

影評 | by 仰山 | 2022-01-17

271864519_3042953895978561_6642670915823388096_n.jpg

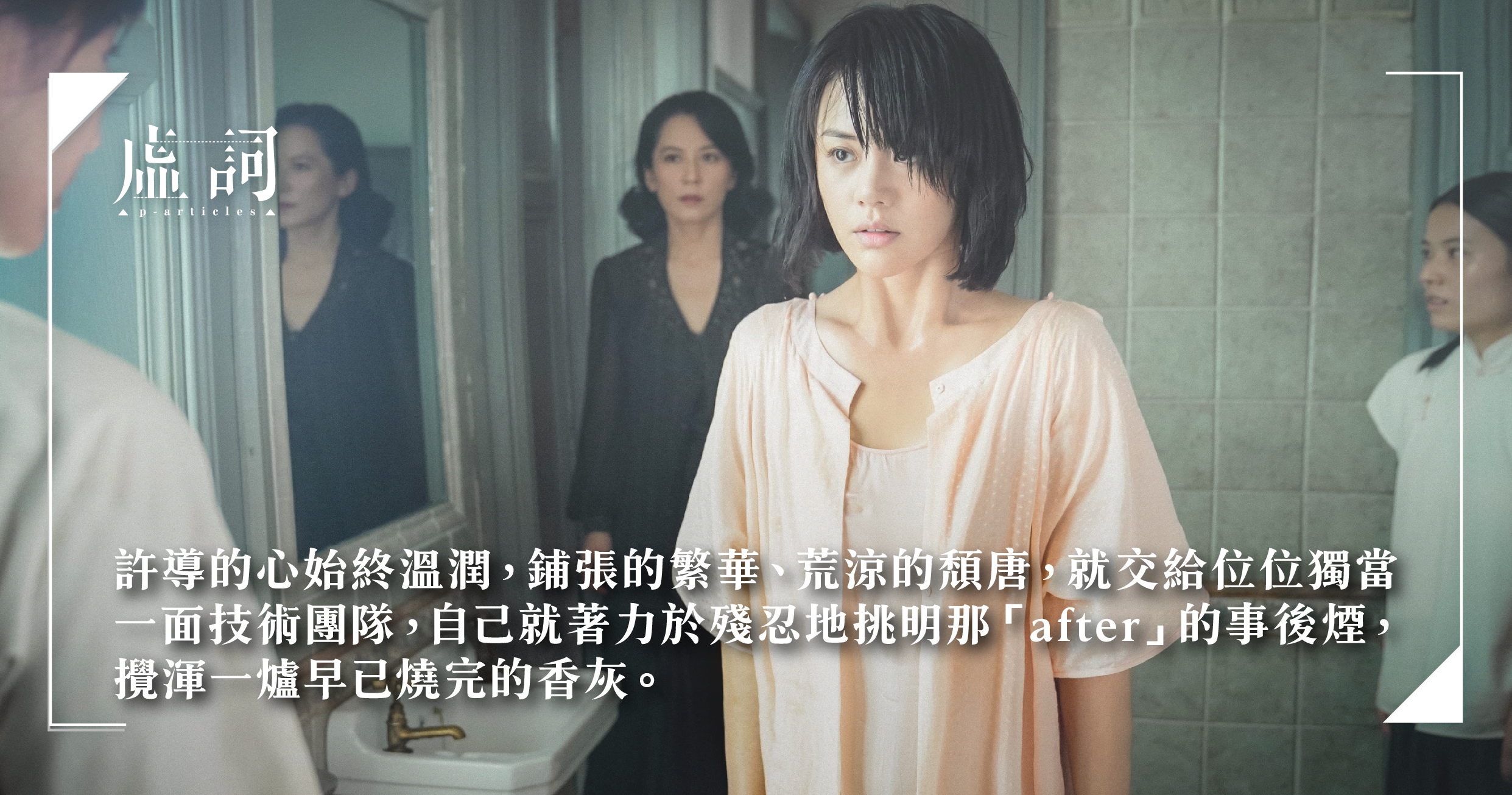

《第一爐香》

從戲院離場,再見《第一爐香》電影海報,發現英文片名乃「Love After Love」,我便體諒了導演許鞍華在改編張愛玲同名小說時的所有不忠。許導的心始終溫潤,鋪張的繁華、荒涼的頹唐,就交給位位獨當一面技術團隊,自己就著力於殘忍地挑明那「after」的事後煙,攪渾一爐早已燒完的香灰。她甚至偷換了祖師奶奶的香爐:張愛玲薰的是沉香,列鼎所為的是盈袖的奢靡;許鞍華進的是檀香,敬奉所示的是主宰的垂憫。香灰此等無用之物,堵不住祥林嫂的血窟窿,只剩寧可信其有的驅邪之效:將先詳後略的原著延長了,補充了婚後那段若無其事下的荒謬諸事。於是,原著中薇龍淡然道來的「人與人的關係裡,根本談不到公平兩個字」,戲中像是挖苦;坦然的「我愛你,關你什麼事?」,演來卻似賭氣。借戲中喬琪喬所言,「何苦呢」?再看海報,豁然開朗:當初自忖「既睜著眼走進了這鬼氣森森的世界,若是中了邪,我怪誰去」的薇龍,竟是閉著眼的。好好拍電影的許導,也許希望大家〈好好戀愛〉——既然大概始終不能相愛,也不要盲目留在這愛海,試試停下來,望清這摯愛,用心去戀愛,下段道路定更精彩。

《馬達・蓮娜》

澳門電影《馬達・蓮娜》的片名,令我想起普魯斯特《追憶似水年華》中那能打開記憶之門的甜點瑪德蓮(Madeleine)。對於失婚的馬達,事事物物都是追憶失蹤妻子的瑪德蓮香:飯香、洗髮水香、蓮娜的女人香,以及蓮娜及妻子均重視的錢香。對於思親的蓮娜,事事物物也勾不起她早已封印的記憶;倒過來,只有銅臭才能逼使她投入對未來的遐想。二人穿梭於過去與未來之間一道又一道的門,反正就不留在當下。也許這段緣份從邂逅就早注定是一場錯摸:當夜更的士司機與兼職吧女的知客在車廂中共談澳門時,已經錯開了對方的門——同樣是異鄉人,甘於現況的馬達口中「澳門」的「門」是第四聲,而想著賺夠就回鄉的蓮娜唸的則是第二聲。於是,二人即使再戚戚於小院的陰晴,終究也不在同一條水巷,相濡之沬也注定融入那綠酒似的珠江裡。春夢了無痕,但潤物同樣細無聲:一直如馬塞爾般失眠的馬達終歸能睡上覺,而禁斷回憶的蓮娜,在臨別前也會依依不捨地凝視著的士那支波棍。唯有失去了的,才是真的。

《梅艷芳》

「史詩式電影」固然只是黃子華送給電影《梅艷芳》的一頂高帽;始料未及的是,連傳記片也不算是最切合的標籤——這根本是一套愛情片。首尾呼應的「嫁給舞台」,重點只是把自己嫁出去,舞台居然淪為最順手的賓語。

誠然,初段紛呈荔園、唱著「不肯,絕對不肯接受命運」歌廳、以三語表演技驚四座的夜總會(徒現外牆的利舞臺不算)等精彩舞台。可惜,「唔服唱到佢服」的豪言未得實現,換來兩段有關愛情的因與果:異地戀無疾而終,便寄情於拍攝《胭脂扣》聊以解窘(戲中張國榮語);為家姐成婚而鬱悶,便拍喜劇《審死官》權作沖喜。演戲,幾乎只是療癒情傷的手段。掌摑事件後的分手與慈善感召拍得不明不白,至親與摰友之死兩幕再動人也無關舞台。辦籌款音樂會及演唱會前訪日時,仍兩度因目見男女恩愛便黯然神傷。以致結尾登上舞台前她的「我唔捨得啊」令我懷疑,她不捨的到底是舞台,還是對出嫁的執念。

映後我還在斟酌假如等熬死了相關人物後才拍的話會否更得心應手時,便聽到導演梁樂文在映後談說自己接拍時心想,「我相信梅艷芳的電影,必須由香港導演執導」,才一言驚醒夢中人:比人更早被熬死的,可能是地方。對高牆的反叛不足,至少無須背叛雞蛋;「香港女兒」,也不用多添兩字前綴。比愛情電影更切合的是香港電影,但這標籤名符其實得太慘烈。