SEARCH RESULTS FOR "法律"

《周處除三害》被控抄襲風波 香港導演黃精甫等三人不獲起訴

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-08-07

由香港導演黃精甫執導的《周處除三害》在2023年時掀起現象級熱潮,全球票房破30億新台幣。不過當時台灣導演錢人豪認為《周》與其創作劇本《無法無天》高度相似,繼而控告《周》導演黃精甫、製片黃江豐、監製李烈涉嫌違反《著作權法》。近日,台北地檢署針對電影《周處除三害》劇本抄襲爭議作出偵結,認定該片導演黃精甫、製片公司負責人黃江豐及監製李烈三人無侵害著作權之嫌,給予不起訴處分。

陰天 或有雨

小說 | by 楊在 | 2025-05-16

楊在傳來小說,書寫律師阿海與好友阿木、前妻艾絲特等人的對話與回憶,交織出社會運動、政商勾結與個人情感的複雜網絡。一方面是巴士隧道中對示威「夢想」的悲觀比喻,另一方面是茶餐廳裡對政治暴力與經濟動盪的討論;律師事務與地下幻芯案的法律交鋒,映照出權力與道德的博弈;婚姻破裂與子女離散,道出都市人在動盪時代中的孤寂與無奈。

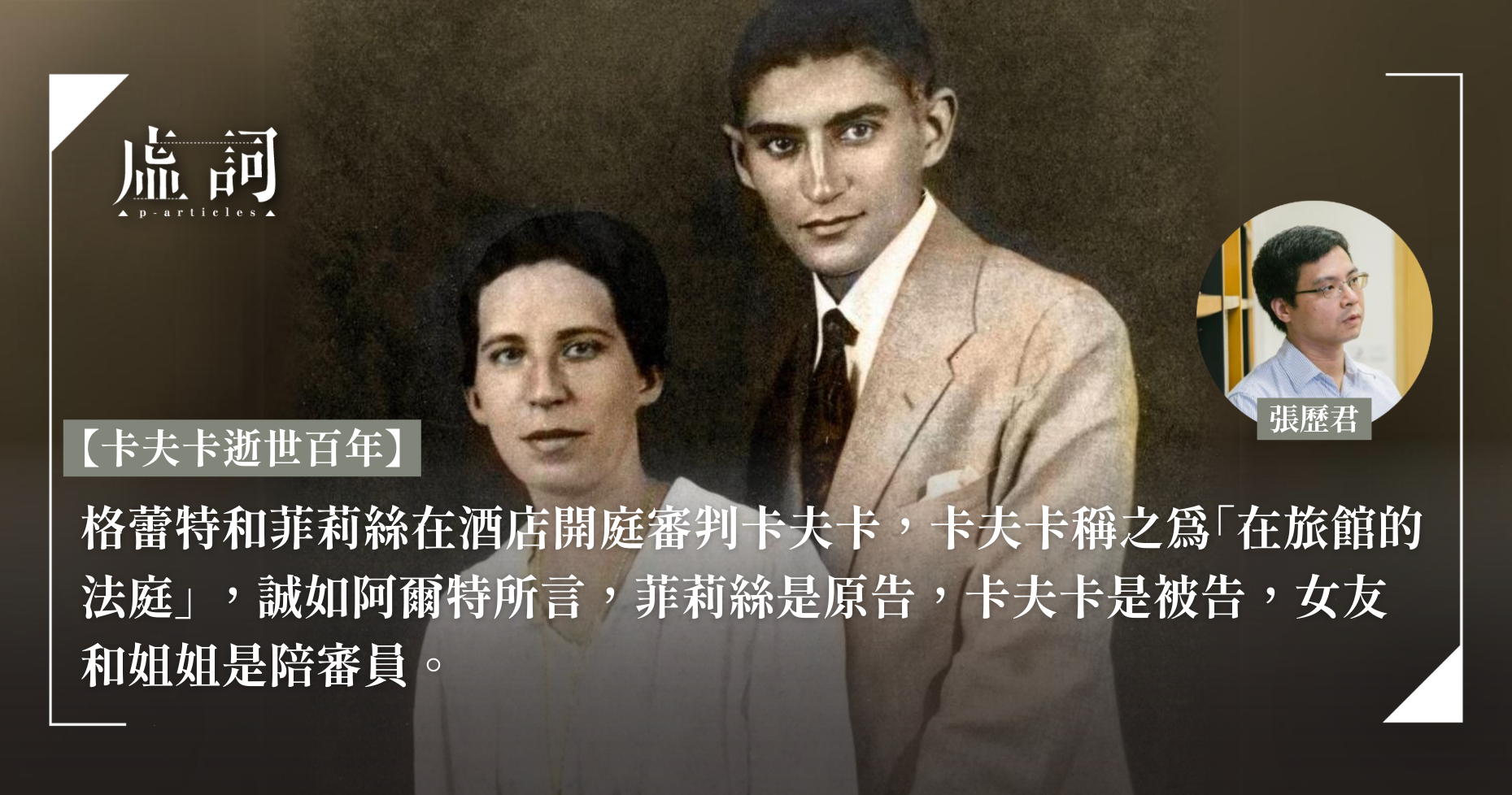

【卡夫卡逝世百年】無望的訴訟: 論卡夫卡的法律書寫(節錄)

評論 | by 張歷君 | 2024-06-14

【卡夫卡逝世百年】眾所周知,卡夫卡與菲莉絲的戀愛關係堪稱曲折離奇,在五百多封致菲莉絲的信中,其中夾有幾十封是給另一女子——格蕾特.布洛赫(Grete Bloch)的,如是者「形成了一種文學上的三角關係」,引致後來的他們在阿斯肯尼夏霍夫酒店解除婚約。卡夫卡在日記屢次稱之為「在旅館的法庭」,以詮釋自己與格蕾特的關係和位置。張歷君由此事件,借用阿甘本 (Giorgio Agamben) 提出的自我誣陷(self-slander)書寫,分析卡夫卡在《審判》的法律書寫及其「軟弱無力的自衛手段」。

【現身說法】調解保你面,又幫你慳錢

現身說法 | by 虛詞編輯部 | 2019-04-25

甚麼是調解(mediation)?「審判是很複雜的,有輸有贏,輸了的一方總覺得自己失去了一些東西;即使是法官的裁判,也不是人人信服,總會有人質疑。我們很難用訴訟審判去迎合每一個人的需要、討好每一個人。」

【世界閱讀日專題】版權之難:還記得馬奎斯對中國的怒吼嗎?

其他 | by 虛詞編輯部 | 2019-04-25

1990年,在中國就發生了一起舉世矚目的版權公案。當年拉美魔幻寫實代表人物馬奎斯到訪中國,發現書店到處都陳列著各出版社擅自出版的《百年孤寂》、《霍亂時期的愛情》等作品,深感憤怒,並決絕地留下一句:「有生之年到死後一百五十年,不會將自己作品的任何版權授予中國的任何一家出版社,尤其是《百年孤寂》。」

【現身說法】為何讀法律也要讀文學?

現身說法 | by 虛詞編輯部 | 2019-04-19

十年前,香港大學法律學院開設了法律與文學課程,任教這門課的Marco Wan教授,正是希望在跨學科的基礎上、從語言和人性層面引導學生重新理解法律。「在法庭審訊中,我們當然需要著重理據、邏輯、案例,但從一個比較宏觀的角度來看,每件案子中牽涉到的人性與經驗,也是需要我們去理解的。」

【現身說法】法律界你不知道的蠢人蠢事

現身說法 | by 虛詞編輯部 | 2019-04-12

常常聽到這樣的說法:入得到法學院,不是最聰明的,就是最蠢的。聰明的人知道,選擇法律即是選擇了衣食無憂的生活,幸運的話還能在法庭舞台上一展辯術;愚蠢的人則一早下定決心——學習和從事法律,為的從不是自己。在香港法律界,這樣的蠢人蠢事並不少見。

【現身說法】盧麒死後 法治萌芽

現身說法 | by 虛詞編輯部 | 2019-04-08

每個人的小歷史,其實都是一部大歷史,而在大時代之前,任何一步行動、一個決定、一下靈光閃現,都足以改變歷史軌跡。盧麒死後,John Rear妻子被示威者截停座駕,原來六七暴動正式爆發,John Rear萬萬想不到,那就是成立香港大學法律學院的契機。