SEARCH RESULTS FOR "地獄"

【金像獎2025】《九龍城寨之圍城》成大贏家 劉青雲四度榮登影帝寶座 影后衛詩雅:「難得上咗呢程車,就唔好擔心自己幾時落車」(附完整得獎名單)

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-04-28

第43屆香港電影金像獎頒獎禮在昨晚(27日)續於香港文化中心舉辦。去年破億票房的電影《九龍城寨之圍城》共獲得九個獎項,成為今屆大贏家。今屆在賽前備受矚目的「最佳男主角」獎項,由劉青雲憑《爸爸》第四次獲得,並在致辭時表示:「我要特別特別感謝爸爸,多謝嗰一位『爸爸』。」首度榮膺金像獎影后的衛詩雅獲獎時十分激動,感激金像獎給予她鼓勵,並特別感謝導演陳茂賢,表示他「在我自己都要放棄時,你無放棄我。」

【金像獎2025】 《破.地獄》18項提名力壓《九龍城寨之圍城》14項 眾多新生代演員競逐影帝影后寶座! 武俠小說作家喬靖夫獲最佳新演員提名(附完整金像獎提名名單)

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-02-17

第43屆香港電影金像獎將於4月27日舉行,大會今日(14日)公布了入圍名單。去年雙雙破億票房的電影《破.地獄》及《九龍城寨之圍城》,分別獲得18項及14項提名。當中影帝影后寶座出現眾多新生代演員。最令人驚喜的,莫過於香港武俠小說作家喬靖夫(原名劉偉明)獲提名最佳新演員。

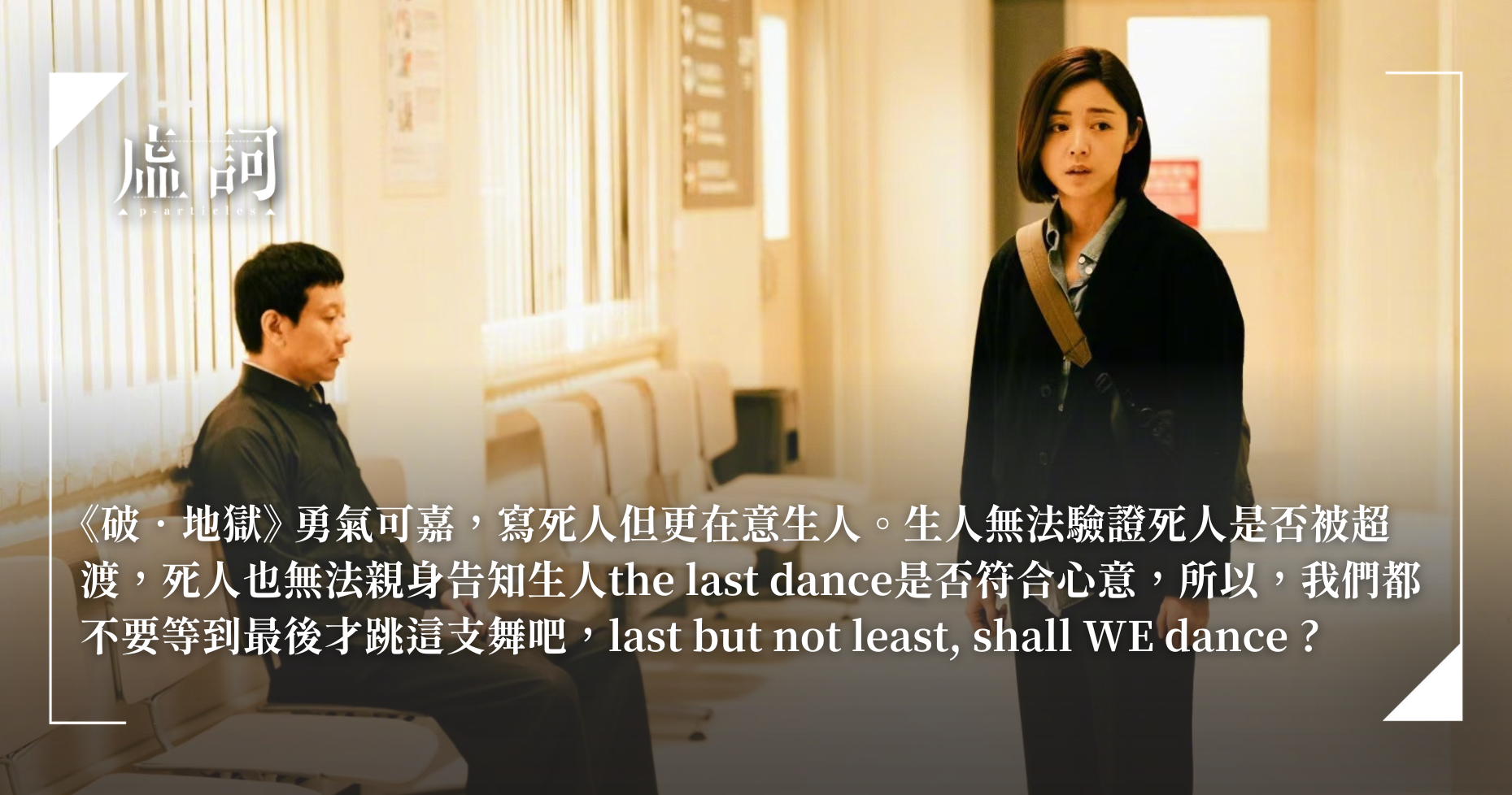

《破.地獄》小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2025-01-03

香港電影業凜冬之下,兩大傳奇笑匠許冠文及黃子華主演的電影《破.地獄》由去年11月上映,票房不足2個月即衝破1億3500萬港元,成為本地影史上最賣座的港產片。本片罕有見地以本地喪禮科儀法事「破地獄」作為題材,探討父權、倫常、生死教育等關係的重要議題。編輯部為此組成小輯,收錄五篇影評及一篇訪問。嚴瑋擇專訪《破 · 地獄》三位演員衛詩雅、梁雍婷、周家怡,她們談到戲裡女性角色中的愛別離、怨憎會、求不得,戲外也是如此;何兆彬影評認為該片寫兩代價值衝突,最顯著的是寫殯葬界裡(特別是道教喃嘸)視女人為不潔,這與現代男女平權有很大的洪溝;言水從死、生、破鏡等四個方面談電影,想起佛洛伊德將死亡與性愛並置;盧嘉傑亦透過佛洛伊德的精神分析,認為戲中郭家三人分別對應三個人格:本我、自我、超我;雙雙則由祖師爺談到拉康的體系,引申至「橋」的象徵;葉嘉詠分析戲中的書信,認為電影的中英文名字都改得好,既指人生的最後一舞,也是電影的最後一個靈堂場景。

地獄還需「行街」破--從精神分析談《破·地獄》中郭家角色的束縛與釋懷

影評 | by 盧嘉傑 | 2024-11-27

盧嘉傑傳來《破・地獄》的影評。他以佛洛伊德的本我、自我、超我三個層面解析破地獄,指出破·地獄》的郭家三人分別對應三個人格,將其放諸家庭的關係,由於三人的關係在父權、重男輕女的家庭關係下發展,遂三人互相拉扯、角力,家人之間產生矛盾,導致原生家庭成為他們各自的地獄。郭志斌代表的是本我,遵循享樂原則;郭文玥代表自我,遵循現實原則,盡其所能地調節本我的慾望、超我的嚴格要求,以及現實中所能提供的有限可能;郭文則代表超我,他的行為由道德原則支配,同時是父親形象的符號,亦可以從種種細節見到他對原則的執著。

徘徊來生的往生:《破地獄》的生死探究

影評 | by 言水 | 2024-11-20

言水傳來《破・地獄》的影評,認為當中對林林總總議題的探討,如傳統行業兩性不平等、同性伴侶於法律上無異於陌生人、走或留、甚或宗教等議題,電影中均恰到好處,不喧賓奪主——即生死之命題。關於死亡,最深刻的畫面莫過於身為救護員的文玥替病人心肺復甦,緊接著她與隊員做愛的一幕。他提及佛洛伊德將死亡與性愛並置,展現他們關聯性的理論,指出正因死亡不為我們所樂見,我們卻具有死亡的本能。破地獄中,藉殯儀而營造一場安詳的死亡,才可使人得到存在的理由:我們為著自身安寧的死而神聖化死亡,藉此聊解面對死亡的未知。在生方面,他寫到 希臘愛神厄洛斯總離不開界限。因界限的權力,愛者難以坦白。如巴特勒之說,在社會建構中我們成為既定的群體,卻從不探索、拷問自身的潛意識。最後他引美國詩人艾蜜莉.狄金遜〈我無法因死亡而駐足〉,帶出電影朝觀眾訴說的是:在生一隅的我們,面對進行著的世界,誓可渡化自身,破自生的地獄。

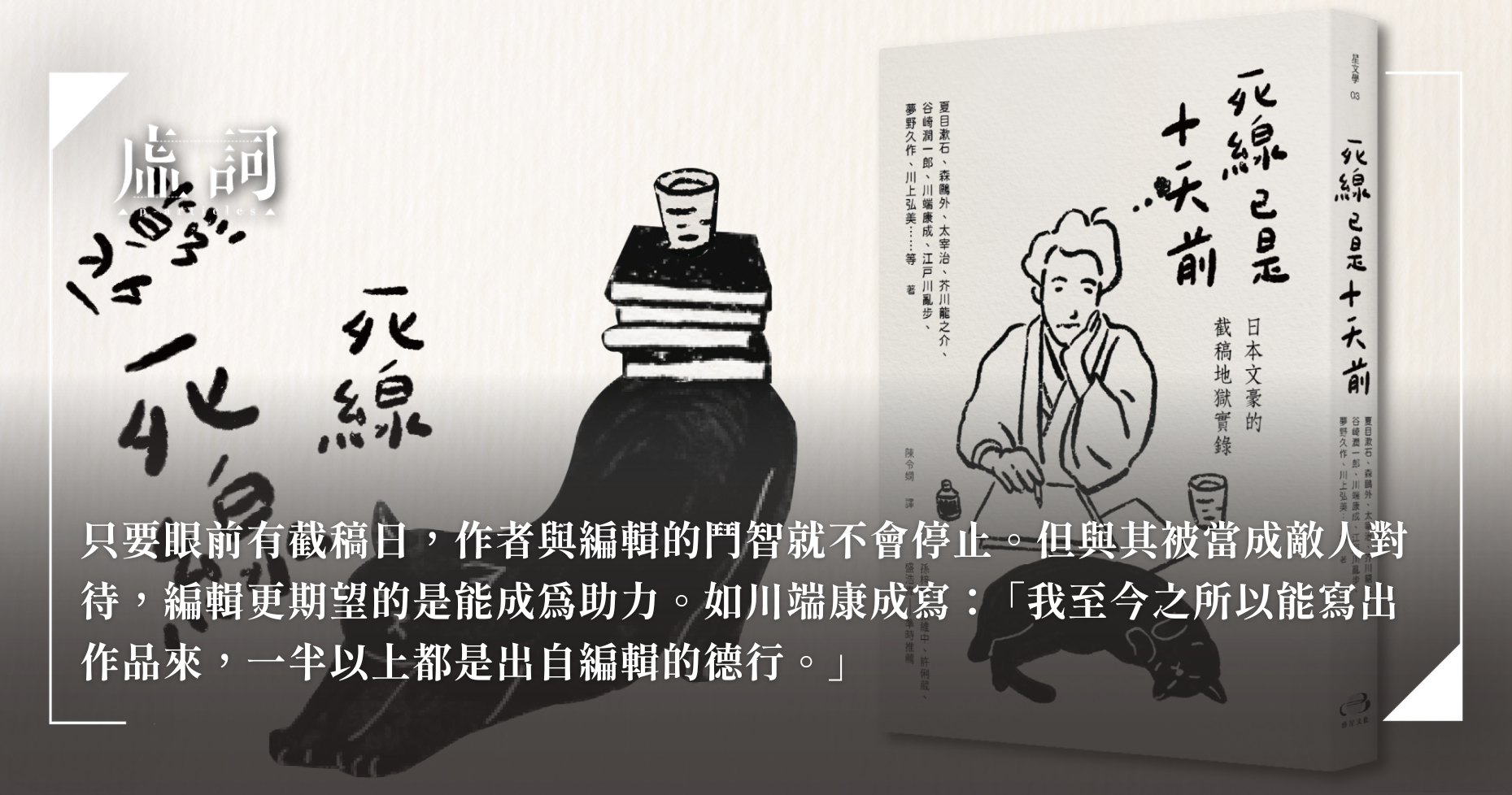

別人的deadline,就是我的快樂啊——讀《死線已是十天前:日本文豪的截稿地獄實錄》

書評 | by 許俐葳 | 2024-07-12

「編輯來信:早安,展信愉快,提醒截稿日為ˍˍˍˍˍˍ,字數ˍˍˍˍˍ,再麻煩了。」《聯合文學》雜誌副總編輯許俐葳讀《死線已是十天前:日本文豪的截稿地獄實錄》,認為只要是曾在截稿地獄打滾過的人,必定能在此書裡找到知音,且各方面的痛苦一應俱全,簡直是本恐怖大全,就如太宰治口口聲聲說「寫得慢是作家的恥辱!」,卻仍不斷撕破寫好的稿紙;橫光利一面對總是如期交稿的川端康成,則暗酸這麼準時根本是在諷刺大家。許俐葳表示此書看似笑鬧,實則表現了作家們如何在困境中奮力突圍的過程。寫不出來的時候,看看文豪們仍須為生活奔波,更為deadline所苦,或許也能生出一點安慰的快樂吧。

【已讀不回#22】鹽叔:他人即地獄!——沙特《無路可逃》

已讀不回 | by 楊俊賢 | 2020-11-28

到底人除咗有眼耳口鼻外,仲有啲咩科學角度以外既「特質」?身兼哲學家、劇作家、作家三個身份,三位一體既沙特,通過書寫《無路可逃》﹙No Exit﹚一眾文學作品,去完成佢既「哲學補完計劃」。如果真係「他人即地獄」,咁係咪代表只要我哋孤身一人,就可以得到救贖?今次「已讀不回Book Channel」繼續請來鹽叔,同大家一齊「反抗」。記住快啲一齊CLS(Like、comment、share)啦! #楊俊賢 #已讀不回 #香港文學館 #沙特 #無路可逃 #諾貝爾文學獎 #哲學 #存在主義 #劇作 #卡繆 #Literature #文學 #導讀 訂閱虛詞無形YouTube Channel︰https://bit.ly/3dicXyY 讚好虛詞無形Facebook專頁:https://bit.ly/3dAe6BX ➤「已讀不回」獲香港特別行政區政府「藝能發展資助計劃」的資助

一念天堂一念地獄

時評 | by 譚蕙芸 | 2021-09-23

大學年代在沙田區住過四年,我對新城市廣場懷有感情。昨晚從白天遊行、傍晚十字路口攻防,到晚上趕到新城市廣場。從狹窄的通道進入中庭,我目定口呆,第一個感覺是:「這是新城市『戰場』」。