SEARCH RESULTS FOR "劇集"

《都是她的錯》:到底是誰的錯?

劇評 | by 葉紫婷 | 2026-01-16

葉紫婷傳來《都是她的錯》(All Her Fault)劇評,指其作為2025年年度黑馬的神劇,劇本對角色性格刻畫相當細膩,探討犯案動機、家庭羈絆及愛恨交織,尤其從女性視角剖析社會壓力與責任推卸。葉紫婷認為劇名中的「她」所指涉的既是主角Marissa面對丈夫Peter以理性包裝的責難,又是保姆Carrie悲劇的身世,劇集赤裸裸展現出女性在母職、婚姻與自我間的掙扎。

【2025金馬創投會議企劃案揭曉】 麥曦茵、彭秀慧劇本入選FPP名單 陳梓桓聯手作家沐羽 改編小說《什麼都沒有發生》!

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-09-02

台北「2025金馬創投會議」日前(1日)公布所有類別電影之入選企劃名單,遴選出50件電影企劃,包括12部拍攝中電影(WIP)及38項開發中電影企劃(FPP)。香港多位知名導演和編劇都帶著新作成功入選名單,包括麥曦茵、關皓月、林善、彭秀慧、翁子光、陳嘉言、黃浩然等人,此外陳梓桓更聯手香港作家沐羽合作。早前金馬創投會議亦公布劇集企劃案,曾執導《金都》、《填詞L》的黃綺琳亦成功入選,總計多達10部港人參與製作的電影、劇本及劇集入選。

中國BL劇迎末路?陸國際版平台禁播 將全面封殺參演藝人

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-08-31

中國國家廣播電視總局(廣電總局)於8月18日發布《進一步豐富電視大屏內容 促進廣電視聽內容供給的若干舉措》(簡稱21條),涵蓋21項措施,旨在提升電視內容供給並扶持長劇發展。與此同時,一份據稱出自廣電總局電視劇司18日會議紀要於中國網絡上廣泛流傳,其中針對BL劇提出兩大禁令。若然會議紀要屬實的話,將進一步打擊中國BL劇。

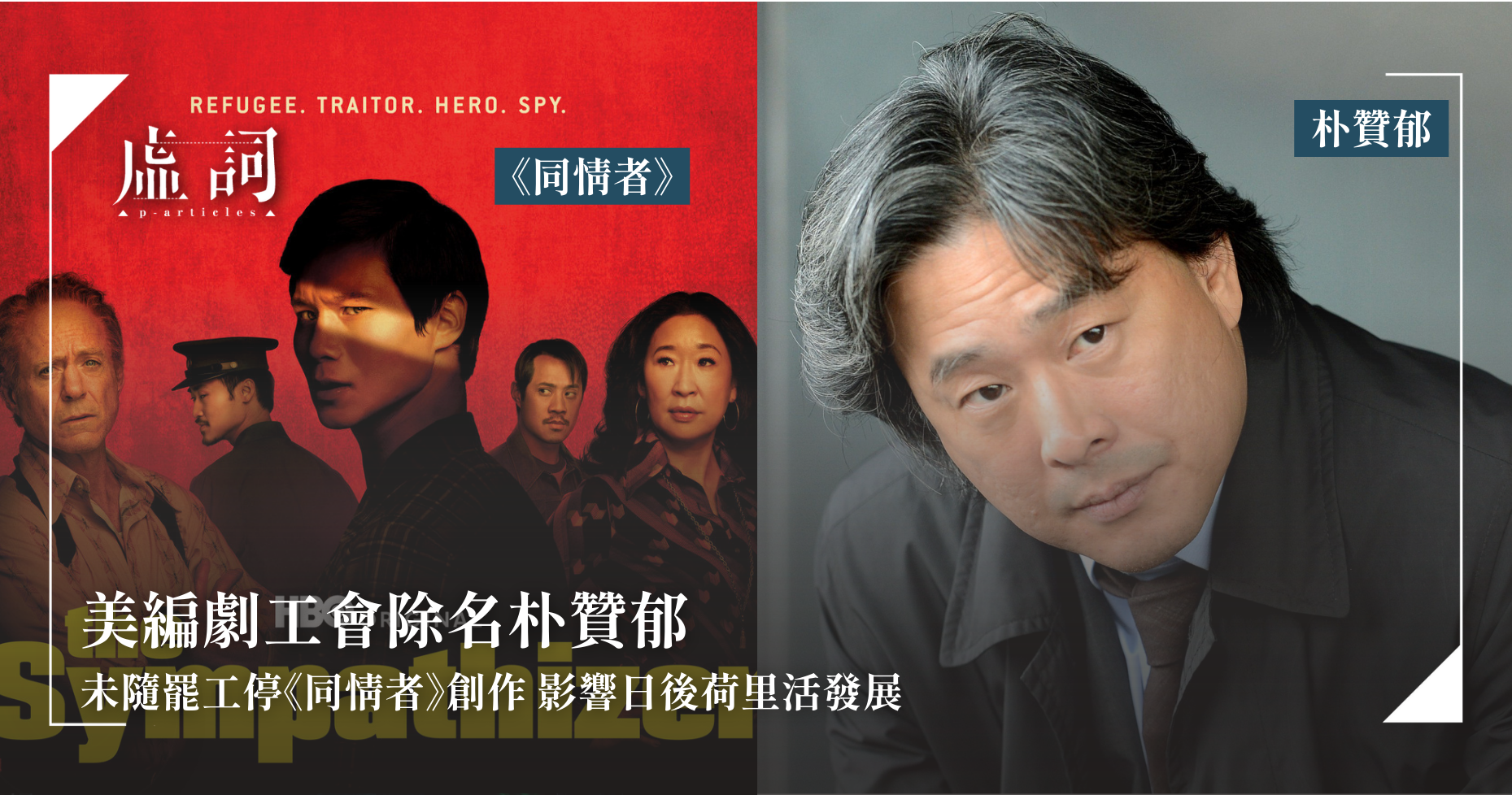

美編劇工會除名朴贊郁 未隨罷工停《同情者》創作 影響日後荷里活發展

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-08-12

美國編劇工會(WGA)近日宣布,將韓國著名導演朴贊郁及加拿大編劇兼導演Don McKellar除名,皆因兩人在2023年工會罷工期間涉嫌違反規定,繼續為HBO劇集《同情者》(The Sympathizer)創作劇本。此決定經工會董事會審議後生效,兩人均未提出上訴或回應除名事宜。由於兩喪失工會會員資格,未來將無法享有最低工資、版稅分成及其他工會福利。日後若繼續在美國從事編劇工作時,更需簽署非工會合約,有機會影響與Netflix、HBO、Disney+等已簽訂集體談判協議的公司的合作機會。

號稱「AI版Netflix」登場!輸入關鍵字生成自創劇集 將成未來趨勢?

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-08-09

AI新創公司Fable最近推出號稱「AI版Netflix」的串流平台「Showrunner」,用戶可透過簡單文字描述生成劇集或場景,甚至可以基於他人生成的故事世界進行創作。Saatchi表示,荷里活的串流服務即將成為一種雙向娛樂,觀眾們只看了一季的劇集便會愛上了它。現在用戶可以輸入數個關鍵字就能創作出新的劇集,用一張照片就能變成劇中角色。「相信未來五年,我們將與娛樂之間的關係會完全不同。」

偽飾與博弈:論《安娜》劇集中階層越阡中的道德辯證法

劇評 | by 許瀚尹 | 2025-06-11

許瀚尹傳來《安娜》劇評,指出女主角誘墨的逆襲並非偶然,而是基於她對社會博弈規則的精準洞察與策略性操控,呈現出社會晉升中的自我異化悖論。她的崛起揭示了階層遊戲的深層邏輯:道德因情境而異,規則為強者靈活、為弱者設限。誘墨以換位思考與符號資本操弄為武器,將底層的壓抑轉化為向上的動力,刺穿了精英階層虛偽的道德敘事,成為對階層固化的反抗史詩,也是獻給所有社會變形者的存在主義悲歌。

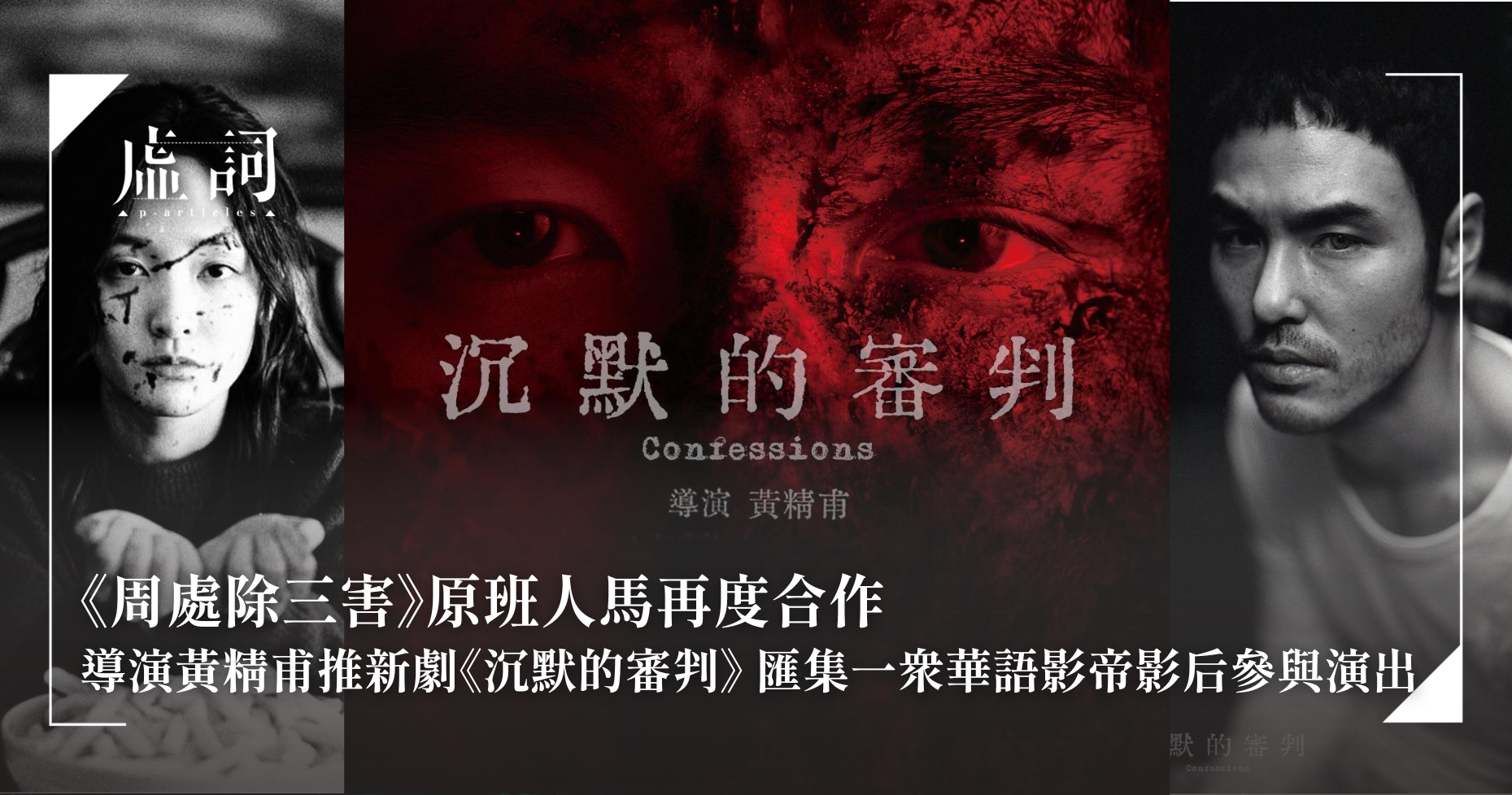

《周處除三害》原班人馬再度合作 導演黃精甫推新劇《沉默的審判》 匯集一眾華語影帝影后參與演出

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-05-12

去年在香港掀起現象級風潮的電影《周處除三害》,其香港導演黃精甫於5月3日在台北舉行媒體發布會,宣布將由《周處除三害》原班人馬製作全新劇集《沉默的審判》。該劇同時匯聚賈靜雯、宋芸樺、薛仕凌、張孝全等一眾實力派演員參與,可謂集結了華語劇集的最強陣容。此劇將延續《周處除三害》的暴力犯罪風格,以貫穿二十年的復仇故事為主軸,深入探討人性與命運的深刻議題。當中兩位主角阮經天和王淨在劇中均需飾演患有人格分裂的角色,令人期待他們在劇中的表現。

東亞情勒三寶:吃苦、犧牲、內疚——評《苦盡柑來遇見你》

劇評 | by Sir. 春風燒 | 2025-04-15

Sir.春風燒傳來Netflix原創韓劇《苦盡柑來遇見你》劇評,讚揚劇中角色的設計、演員演技、細節、剪接等,為一部品質及口碑兼優的佳作。然而,劇中所流露的東亞人吃苦的藝術和姿態,令Sir.春風燒感到相當厭惡,苦盡甘來或許為隱含某種延遲滿足的「高等智慧」,若遵照此哲學來處理和規劃人生,只是對生命的浪費和踐踏。

鏡頭下的青春裂痕,悲劇誕自扭曲網絡文化:評Netflix現象級新劇《混沌少年時》

劇評 | by Ben(Goodbye HK, Hello UK臉書專頁版主) | 2025-03-26

Ben傳來Netflix影集《混沌少年時》劇評,他表示自劇中探討近年英國社會及青少年問題,且每集以近50分鐘一鏡到底的拍攝手法,使其成為現象級的話題,更是每位家長必看之劇。當中主角受到沉迷扭曲大男人主義信仰——Andrew Tate式大男人主義,不論劇中還是現受,都荼毒了不少青少年。他最欣賞的,是劇集並未批判任何人,均因各方都需負上責任,劇中出現的悲劇只是一切的總和所引致。

電視作者論:香港歷史與身分的季劇集啟蒙

理論 | by 李照興 | 2025-02-12

李照興認為,70 至 80 年代的香港中學生,遠遠沒有對香港近代歷史有系統性認知。有關自己城市的歷史,都籠統地被併進中國近代史之中,往往一筆帶過。去除帝制建立民國之後,不僅沒有詳細講述以後的二次大戰和香港的日佔時代,國共內戰到中華人民共和國的建立過程,就像一片空白(這段歷史在左派學校固然會有較詳細講述),更遑論其後 50 年代至 60 年代更為切身的中國大陸逃港潮,以至這一波移居香港的浪潮是如何影響二十年後的香港。50 年代至 80 年代的香港當代史,於大部分十多歲的孩子看來,差不多連官方說法都沒有。因此 80 年代社會上出現的一應政治事件,從中英談判到香港未來探索,李照興覺得那一代市民都缺乏整體脈絡來理解。有的,更多只是靠家庭長輩零碎口述的「走難」故事。

詩三首:〈4 ⁄ 23:觀劇集《那年盛夏我們綻放如花》〉、〈斑馬〉、〈引用〉

詩歌 | by 王培智, 徐竟勛, 王兆基 | 2025-02-07

讀詩三首。王兆基傳來詩作〈4 ⁄ 23:觀劇集《那年盛夏我們綻放如花》〉,慨嘆看似日常的生活充斥着難以察覺的暴力,人們生活的日常逐漸邊緣化,反思人類的命運又該當何存;王培智詩作〈斑馬〉,寫人類性格、喜好各異,但唯獨在生與死,起點與終點每人都是一樣;徐竟勛以〈引用〉一詩談論意識形態、文學與現實的相互辯證,探討文學的定義。

【2025金球獎】真田廣之、狄美摩亞獲獎 亞裔演員首次包攬視帝視后

報導 | by | 2025-01-06

第82屆金球獎頒獎典禮(Golden Globe Awards)在香港時間今早(1月6日)於洛杉磯舉行。62歲演員狄美摩亞憑電影《完美物質》(The Substance)奪得電影「音樂劇及喜劇類型最佳女主角」,首次收穫影壇大獎,她於台上興奮地表示這是她成為演員45年來第一次獲獎。

《那年盛夏我們綻放如花》小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2023-10-27

《那年盛夏我們綻放如花》被譽為香港電視劇「天花板」,好評如潮。改編自何晞賢在連登連載的網絡小說《已讀不回死全家》,此劇的製作班底與演員均讓人眼前一亮,劇中種種隱喻更惹來網民多重解讀。黃宇軒印象最深刻的是取景,認為劇組善用馬鞍山恆安邨和商場的「剩餘空間」,塑造了存在於作品那特殊時空中的城市。鄧正健則從人物,指出主角何晞賢跟楊悅盈是雌雄一體的兩面,這套劇亦成功勾起數年來的集體情感。查柏朗更撰文兩篇,一篇講述此劇如何從燈光、色調、場景、構圖、音樂、選角等,革新港劇的電影美學,一篇則講述劇集演繹手法的效果及局限。

《那年盛夏我們綻放如花》從校園到社會的連結與盲點

劇評 | by 查柏朗 | 2023-10-03

當這情節忠實地改編成第12集時,竟引起了網絡上情緒反彈的聲音,跟連載時一面倒對佈局精彩的肯定,可算天淵之別。質疑的聲音不外乎「欺負人的始作俑者不去針對,反而跟你選擇做朋友,嘗試溝通及幫忙,竟然成為目標」,而解惑的答案就同時通往本作的兩大題旨:一. 社會管治倚靠科技運算的危險:人工智能 (AI) 不可靠,模擬不到人類思考與感受的複雜,只簡單看到先後次序並將其因果連結:四人沒有回覆羅彥輝,然後羅彥輝自殺身亡,於是這四人要負上責任;二. 怎樣面對校園欺凌。受害者對欺凌者沒有期望,卻對身邊關心自己的人有著情感依附,並很容易就感受到被背叛而絕望。惡人繼續行惡,符合其預定人設;但旁觀的他人是否可多走一步,去展現世間尚有善的一面,去給予希望的曙光?然而一旦不能持續,當僅有微弱的光芒都是虛假,才是最難接受。