《汪汪夢裡人》:你是我想像的假幻

影評 | by 吳騫桐 | 2024-08-14

機械人兩次手牽手:先遇見的汪汪,被握痛,其後的百厭星,則沒有。細碎的東西,一下子刺着我。並非無愛。我們有小的小的回憶,把臉轉向生命的凹痕,經意及不經意間不再有傷害的手。殘忍從一開始已然實在,我們的心悸着,被快樂所傷:機械人看不見汪汪兩筒雪糕吃了的孤寂,汪汪不明白機械人如此脆弱無法觸水;然後呢?機械人喜歡哼歌,百厭星喜歡音樂,他們以他們的節拍生活。

回憶是沉默的獸。觀眾仰頭,負載它的重量可以那麼不同。帕布貝加和莎拉華倫的感情已差異。他是西班牙人,在八〇年代的紐約活過異鄉十年,那虛構的動物世界才是他的,其餘早在現實中變調、消失,如汪汪的家,複印他曼哈頓東村舊居,動畫一幕幕穿行四十年前的大都會景觀:皇后區大橋、中央公園、Playland沙灘⋯⋯含義最重的莫過於雙子塔——被九一一毁爛的文明,幻象般豎於集體記憶之內。「我喜歡這想法:你去電影院,就像時空旅行」,他說。這種召喚,對幾多人起效?我找來她的同名原著,翻了許久。她是美國人,拔長於七〇年代打後的芝加哥,「八〇年代的紐約」或已不是觸她生命情感的場域(儘然曾就讀於曼哈頓,曾居於布魯克林)。情況就好似,對他,機械人第一次見到的卡通同類是《綠野仙蹤》的鐵皮人,對她,其實是《天空之城》的巨神兵(窩在電影院,看機械人把長長的手臂拖行街路時,已隱隱察覺)。極細如放大鏡,紐約街頭的喧亂風景和紐約人的時髦衣著,爵士潮的百老匯歌舞劇,美國經典電影的彩蛋畫面,對他很重的一些事,她輕得不掛念(或模糊無印象),畫框躺着影影綽綽的淡色背景,偶爾才浮出「U.S.」字樣,彷彿地球任何一端。

無聲書,無對白劇,媒介一定影響改編。頁與頁,停頓和留空;一百零二分鐘如何一秒一秒駁連?把整個紐約的流動群像搬入場面調度,豐盈了內容,亦顯出摩登城市下強烈的疏離感(熱鬧,繁囂,汪汪卻孤獨慣)。這做法,不無攙着無聲書本來的多聲道特性。我們會發覺每一個動起來的新舊角色,地鐵月台賣藝的八爪魚鼓手、保齡球場的企鵝店員、着迷摔角的回收場鱷魚父子等等,有各自的鏡頭亮點,恍如帕布貝加憶起與女兒一同玩的尋人尋物繪本《威利在哪裏?》——挖走文字,視覺語言無所謂正確不正確,填塞佈景的過千名配角供讀者自由穿過、想像,拓墾了主線籬外的敘述空間。

回家掀書想着兩組詮釋不禁覺得,動畫的疤痕深了許多。莎拉華倫的版本,輕輕地面貼着,帕布貝加則把或友情或愛情的「關係」扻爛得徹徹底底。很殘酷。不是不愛,竟只是,不得不如此。機械人零件太重在沙灘拖拉不動、三番四次嘗試救援不果的汪汪視角,原著都沒有;而我們似乎可以諒解甚至同情,汪汪用錢交易朋友,用機械人Tin取代機械人的資本主義行徑,當動畫補入牠熄電視後孤零零的鏡像凝視,以至牠屢屢被其他動物嘲弄、排斥的心理陰影(原著沒那麼多惡意,如,滑雪場的兩頭食蟻獸其實跟汪汪友好,拋雪球玩耍,只是牠不食螞蟻才無法融入)。從故事大綱的副文本看得清楚:原著是「不肯定怎樣做,所以遺棄」(unsure what to do, abandon him),動畫是「迫不得已,所以遺棄」(forced to abandon robot」。不得不如此。最為痛苦。Robot Dreams。機械人才夢裏不捨得?汪汪也思念。香港版戲名誤譯「汪汪夢裏人」是不是特登,完場了C問我,中英文主詞不同,像夢的交織。

失去了的,也能重現。不存在的,也可成真。有幾個夢我曾經好想闔埋眼繼續下去,卻一直醒。不好說夢與現實究竟哪邊比較真。繪本分得明確,直線框變為曲線框且上了層濾鏡色調的,統統為夢;動畫刻意混淆(帕布貝加的殘忍),夢的第一幕,機械人獲三兔子幫助後回到汪汪家,哼歌,叩門無人,咔啦咔啦的奇怪巨響愈來愈接近—— 狠狠一剪,畫面駁上機械人望住兔子斬自己腳的主觀視點,啊,原來是,原來是,一眨眼的夢,簡直驚慄片般的蒙太奇(我近乎被嚇要小聲尖叫,旁邊的情侶為什麼在咯咯笑)。一次一次陷落突然而至的回憶隧道,一次一次疲憊迷亂在過去與未來裏頭而滑落現在的直線的時間感,「夢」作為內在世界的某種真實,或就是「人與人關係」的終極呈現。你是我想像的假幻。逝去的:是否真的存在?我們愛過?回憶怎麼好像虛構一樣?圓滿彼此的夢,September的承諾,記不記得也罷,現實不留痕。

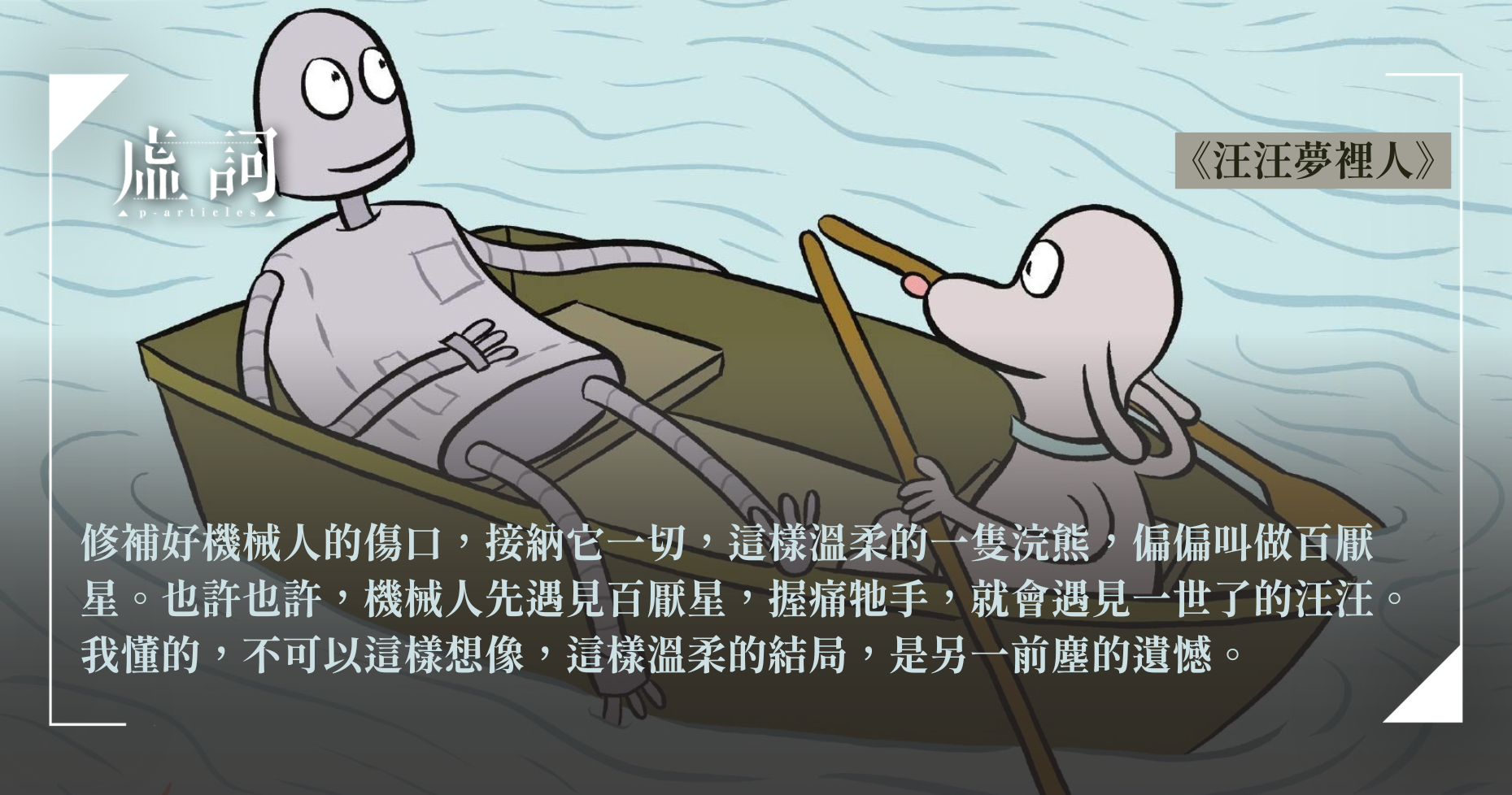

岸邊的汪汪,最後學會保護機械人Tin。但我還是對這角色喜歡不來。末尾登場的百厭星,修補好機械人的傷口,接納它一切,這樣溫柔的一隻浣熊,偏偏叫做百厭星。也許也許,機械人先遇見百厭星,握痛牠手,就會遇見一世了的汪汪。我懂的,不可以這樣想像,這樣溫柔的結局,是另一前塵的遺憾。