277A往沙頭角

散文 | by 王宛 | 2022-10-23

我坐在巴士下層的靠窗座位,將沿途風景一一烙印在腦海裡。巴士駛離烏煙瘴氣的觀塘工業區、駛越外牆塗滿彩虹七色的公共屋邨;在擁擠的大老山隧道前停停走走,最後駛進隧道。隧道燈光昏黃,漬痕斑駁的米黃牆壁似乎不是悅目的風景,但我依然看得津津有味。

畢竟如此自由的時光,可能已經所剩無幾了。

玻璃折射出車廂眾生相,乘客們都像中了魔咒似的,一動不動,只能僵着脖子凝視手機、或是爭取時間打瞌睡。唯獨站在不遠處的中年男子,卻直勾勾地盯着我。

我回望過去,方明白是自己自作多情了。因為中年男子在看的,是我身旁的少女。她一頭烏黑長髮,圓框眼鏡下的雙眸在她手上的書本肆意馳騁。她似乎非常投入於書裡的世界,恨不得把自己塞進裡頭,面頰幾乎貼着書頁,身體亦隨之向前傾;以至她寬鬆的衣服領口下垂,春光乍洩。

幾經思索後,我脫掉身上的襯衫外套。

巴士這時終於駛離大老山隧道,湧入眼簾的大老山山腳綠意盎然。

-

身旁的男生輕輕拍了我的肩膀,用眼神示意我望向走廊通道。只見站在前方的中年男子不懷好意地打量着我,但又像做了虧心事般,猛然轉過身去。我循他剛才的視線低頭一看,糟糕……

未等我回過神來,手上突然傳來衣物的柔順觸感。我回頭一看,隨即與身旁的男生對上視線。他馬上垂下頭來,卻又抬頭瞥了我一眼,向我點一點頭,便轉頭望向窗外。

平日外向健談的我,也許是因為自己的失儀,此刻竟然害羞得說不出一句話來。我只好向他點頭答謝——儘管他應該看不見,然後把外套披在身上。襯衫外套殘留着他的體溫,暖烘烘的。我繼續埋首書本,卻再也沒法把文字收進腦袋。我用眼角餘光瞟向左邊,只見他那張模糊不清的臉堅定地望向窗外,窗外的沙田城門河泛起陣陣漣漪。

我始終沒有取出藏於背包內的針織外套。

-

夕陽餘暉散落在河面,光焰柔和,卻令人感到落寞。

巴士拐了一個大彎,橫越城門河駛進吐露港公路。她一時重心不穩,撞向我的身軀。她滿臉通紅地說了聲抱歉,便繼續沉迷於書本裡。聰慧好學,她散發着一種獨特的魅力,令人仰慕。窗外更迭的風景索然無味。玻璃反光裡,並肩而坐的我們如幻似真。巴士偶爾鑽進昏暗的行車天橋底,我們的身影會切實投射在玻璃上;駛過光線充沛的路燈下,她的身影卻搖曳不清。要嘗試搭訕嗎?還是就此別過?

褲袋這時不斷傳來震動。我趕緊掏出手機查看,原來是鬧鐘提醒我接下來的行程、提醒我現在的處境。這樣的我,何必打擾別人,建立關係;何必徒增分離,為你我添愁?玻璃上並肩的身影一閃即逝。對的,就是如此脆弱。

巴士駛離粉嶺公路,往沙頭角前進;缥缈的落霞已被黯淡的晚空吞噬。

-

巴士在沙頭角兜兜轉轉,最後終於響起廣播。溫柔的女聲提醒巴士即將到達禁區,沒有禁區紙的乘客需準備下車。曾經,整個沙頭角都被劃入禁區範圍,戒備森嚴。但自從政府十年前解禁大部分區域,現在只有尾站的沙頭角墟仍為禁區,幾乎只有居民能夠出入。而我居住的担水坑村,正好位於禁區界線前。

我合上書本,小心亦亦地把它放進回背包裡;然後脫下他的外套,把它折疊好。

「你好。」我輕聲呼喚他。男生轉過頭來,我便把外套遞向他。

「謝謝你的外套,我快要下車了。」

他向我點了點頭,伸手接回外套。

「你住在禁區裡頭嗎?」

他再次點頭。

「原來如此......」

我不甘就此道別,以略快於剛才的語速問:「我們可以交換電話號碼嗎?」

他呆了一呆,似乎在猶豫着甚麼,但最後只是淡淡說了一句:「再說吧。」隔着口罩,我看不見他的表情。他再次望出窗外,而我沉默不語,匆匆下了車。

巴士站附近豎立了白色的告示牌,冷冰冰的電腦字體清楚表明「邊境禁區 前面200米」200米——只要全力奔跑30秒就能到達的距離,為甚麼在禁區的界線面前,卻這樣遙不可及?

巴士朝邊境檢查站前進,車廂逐漸縮小,最後徹底融入黑暗中,仿佛巴士裡的事從來沒有存在過。

-

巴士駛進沙頭角墟,與僅高六層的粉紫公屋村擦身而過,最後在總站停車,乘客魚貫而出。我繼續望向窗外,直至司機關掉車廂燈,我才緩緩站起來,慢慢走向車門。我朝剛才的座位望了一眼,再多望一眼,方步出車廂。

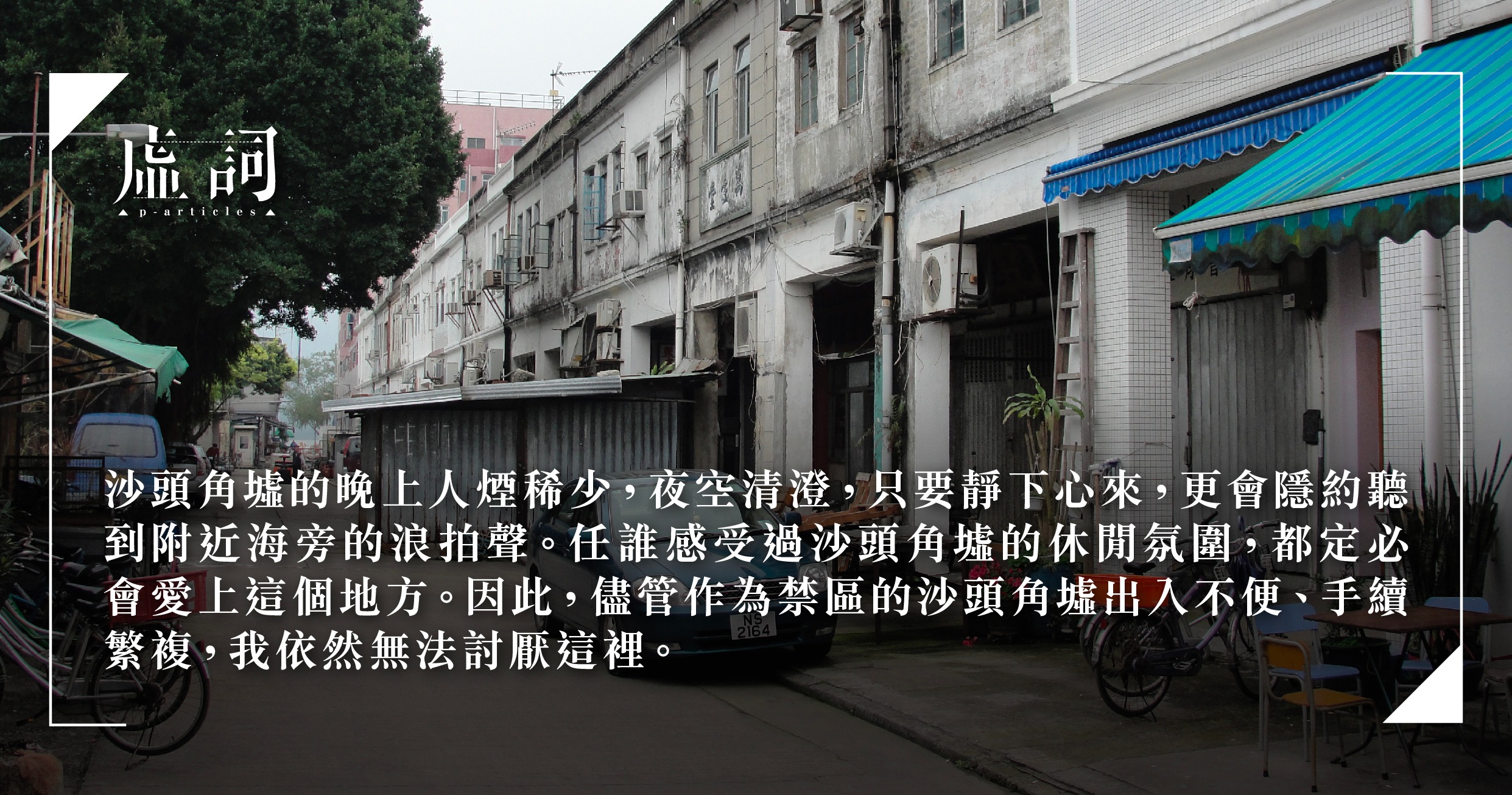

沙頭角墟的晚上人煙稀少,夜空清澄,只要靜下心來,更會隱約聽到附近海旁的浪拍聲。任誰感受過沙頭角墟的休閒氛圍,都定必會愛上這個地方。因此,儘管作為禁區的沙頭角墟出入不便、手續繁複,我依然無法討厭這裡。

要知道設立禁區的目的是保護。沙頭角墟位於中港邊境交界,為防止跨境犯罪活動,於是她成為了門禁深嚴之地,以保護兩地治安。多虧於此,沙頭角墟才能保持清幽恬靜,格局十年如一。

但隨着政府開放沙頭角碼頭為旅遊區,更打算在一年內全面開放禁區,沙頭角墟這片世外桃園將會何去何從?那建於1911年的鐵路站遺址、戰前建成的廣州式騎樓,仍能安然無恙嗎?

既然貿然闖入禁區只會換來傷害;那麼,請容許固若金湯的圍牆繼續封閉這個小區,保護這裡的一景一物。只要知道沙頭角與你我,仍共同在這片土地上拼命生存,就足夠了。

不知不覺間,我已走進警署,向當值警員報到。還有一個月,我就要上庭受審了,前途未卜。