寶劍八(Eight of Swords):牆壁的裂痕

其他 | by 定尞 | 2022-08-08

正位:自毁,囚禁,壓抑

逆位:粉碎,萎縮,解脫

不知何時開始,這裡的人都漸漸患上一種奇怪的幻聽,坊間依然沒有任何針對此病的研究,越來越多人相信這不是病,當聽到的聲音開始形象化成某種真實的存在時,我們都無法認清那些是幻覺,假如整個城市的人都染上同一種病徵,那算是病?還是日常?

我們,都聽到牆壁裡住了人。

我不知道要怎樣告訴你,在那間我的公屋和那間不是我的公屋之間,那道窄少得可憐的混凝土牆裡,確實傳出了人的哀嚎。當我死盯着牆壁時,八道裂痕圍繞我尖叫着的頭顱向外崩裂,裂痕以近乎無盡的姿態不停延伸,直至整個房間都是他們到訪的足跡。那些無人的夜裡,我一直製造能夠與之抗衡的呻吟,嘗試蓋過牆裡哀嚎的人,甚至試圖用五指掘出嘈音的來源,石灰肆意侵蝕我指甲裡逐漸滲出血水的肉縫,成了粉末的石灰在可以飄走之前,就被血沾成糊狀再次黏在牆上,除了被染紅之外,他依舊沒有辦法離開城市的牆壁。

我再三提醒自己,嘈音是內在的。

城市裡每一道牆都有着不同的聲音和訴求,為了解放他們,這裡的人會用各種圖繪和文字嘗試把他們刻劃出來,色慾的字句,幼稚的塗鴉,以及各種充滿藝術色彩的噴漆繪圖,我們都很想證明,這些牆壁裡囚禁着等待䆁放的人。

那天和友人在一條內街裡吸煙時提到,要為這些永遠住在牆內的靈魂作祭祀的儀式,他們從來沒有可以發聲的機會和權力,於是有人把燒完的煙烙在牆上面,他寫了「Post-Apocalypse」,第二個人寫了,「Fuck Covid」,我加了一句,「Fuck Hong Kong」。

最近越來越少人在牆上寫「到此一遊」的字句。

前來清潔的人不會看到我們的控訴,像一切街頭藝術一樣,管理的人只看到他們的地方被踐踏,年復一年,城市規劃委員會都會為街上的牆壁塗上新的油漆,壓在我們存在過的證明之上,他們不了解的是,城市的牆每塗上一層油漆,我們能夠生存的空間就少了一點。

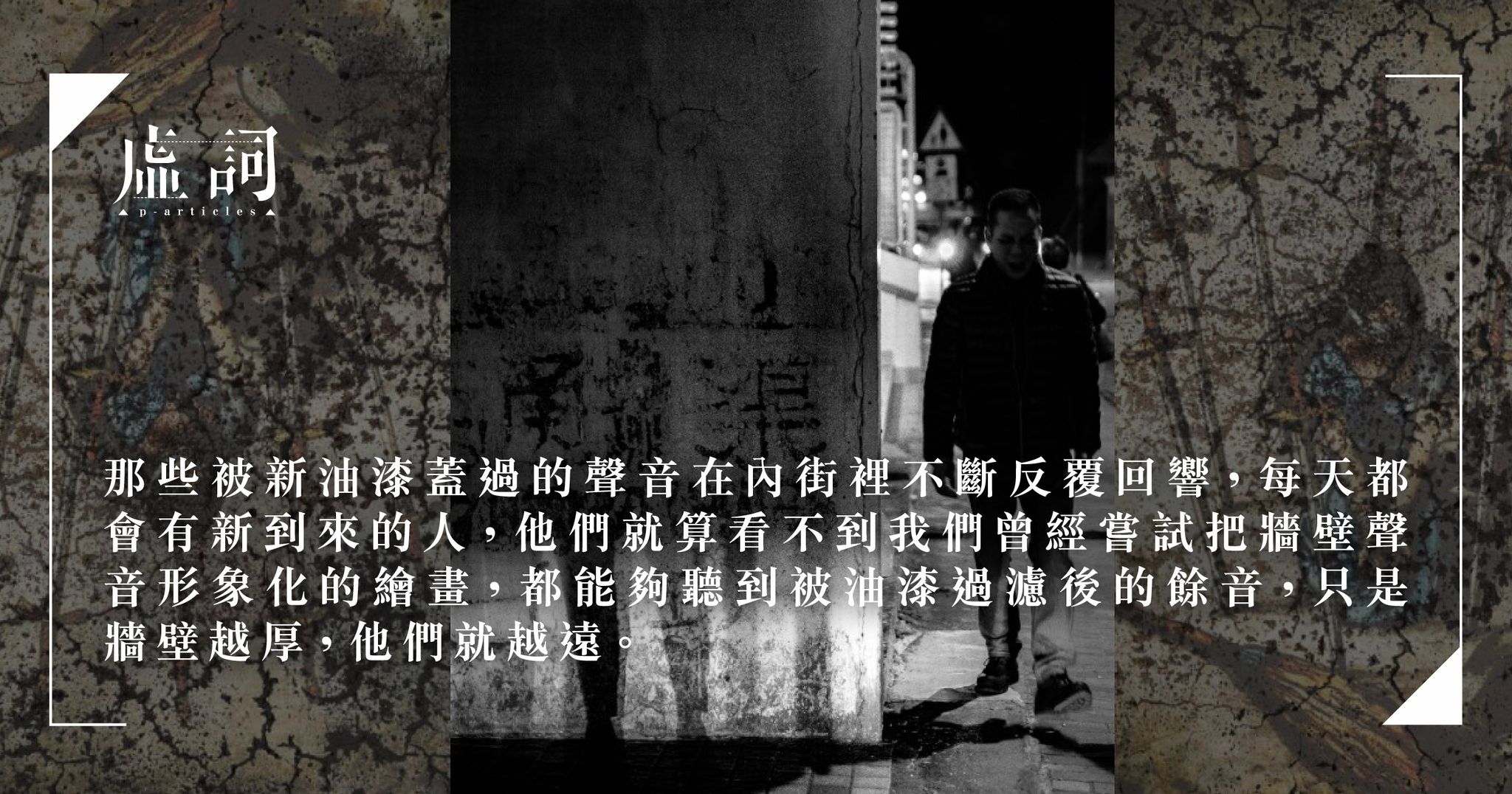

於是,那些被新油漆蓋過的聲音在內街裡不斷反覆回響,每天都會有新到來的人,他們就算看不到我們曾經嘗試把牆壁聲音形象化的繪畫,都能夠聽到被油漆過濾後的餘音,只是牆壁越厚,他們就越遠。

城市裡越來越多人和這些聲音產生共鳴,牆上的字句一再被蓋過,又有新的人貼上新的字樣,那一天,我彷彿看到了,每一個路人頭頂都是八道裂痕,痕跡由他們的頭頂延伸至每道城市的牆,整個社會都淹沒在粉碎下,在那些聲音被真正領聽之前,沒有一個牆內的靈魂可以得到解脫。