SEARCH RESULTS FOR "父親"

《金童》:遜色金童,再見缺席父親曾志偉

影評 | by 王建鏗 | 2025-12-23

王建鏗傳來《金童》影評,表示電影作為勵志拳擊片,難免與《激戰》相較,卻在演員陣容、製作及敘事深度上顯得遜色。主角張力(張繼聰飾)轉變過於輕易,拳擊場面缺乏運動生態探討,僅呈現表面激情,兒子方圓的「心靈雞湯」對白更顯尷尬。影片聚焦「缺席父親」主題,張力與教練周耀山(曾志偉飾)皆為此類角色,曾志偉表演尤為突出,令人聯想其在《一念無明》中的相似演出。

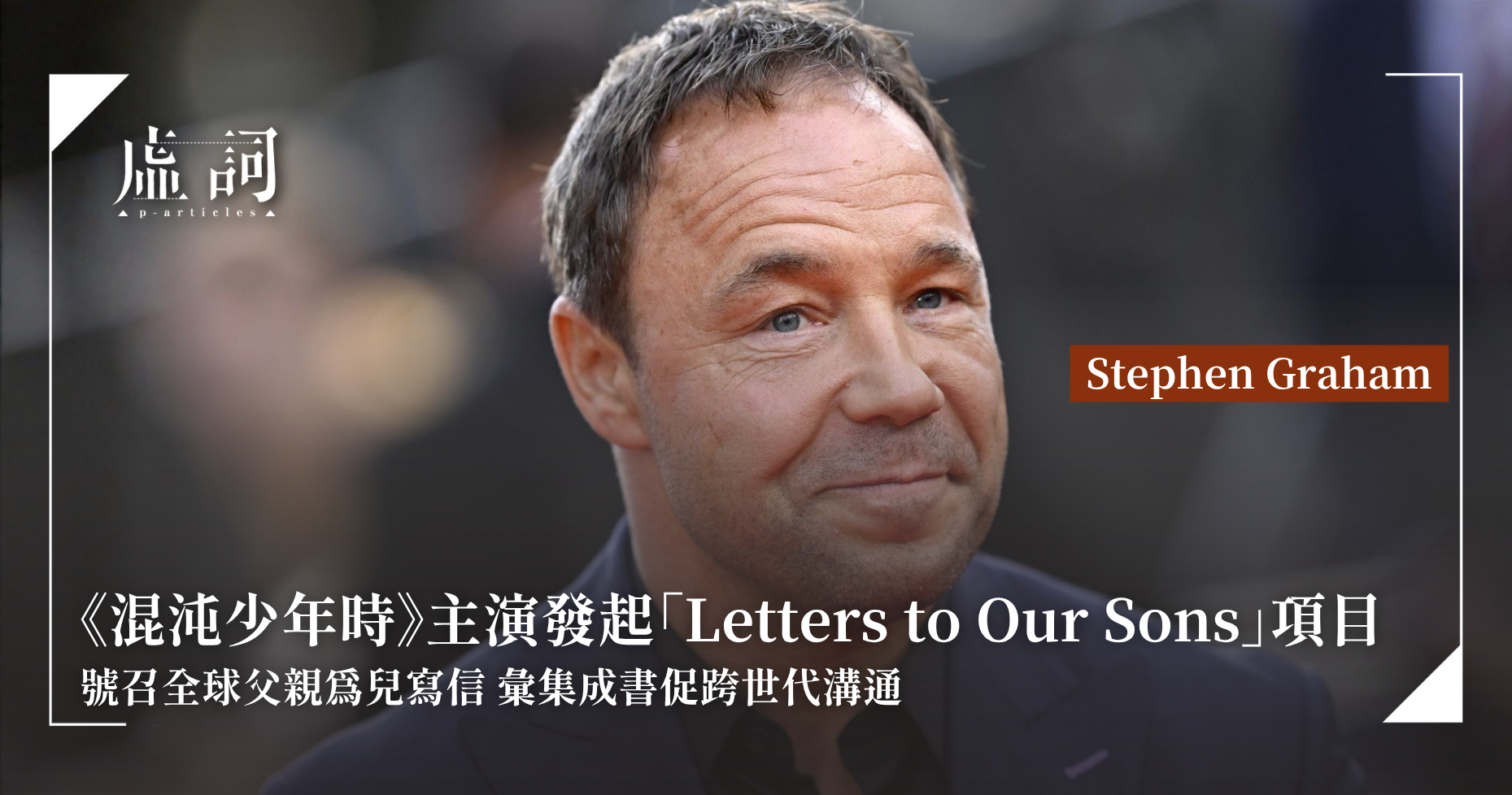

《混沌少年時》主演發起「Letters to Our Sons」項目 號召全球父親為兒寫信 彙集成書促跨世代溝通

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-10-22

艾美獎影帝得主、Netflix現象級劇集《混沌少年時》(Adolescence) 的主創暨主演Stephen Graham,近日宣布發起一項全球性計畫,邀請父親們為兒子撰寫信件,藉此探討男子氣概與當代男孩所面LES的挑戰。Graham將與心理學講師Orly Klein合作,將這些信件彙編成書,並定名為《Letters to Our Sons》(暫譯《給兒子的信》)。本書預計於2026年10月由Bloomsbury出版社發行。

白魚

小說 | by 胡果 | 2025-09-05

胡果傳來小説,以魚作意象比喻被規訓的人生。生活被許多隱形卻存在的魚線牽引,期待、排名、評價等這些社會規條,使他不得不把自己包裝成被人所滿意的樣子。在社會規範的面具之下,他幻想自己是一條魚,自在地在水中暢游,最終他打開「自由」的窗戶,奔向河流,化身成他想象中的「白魚」。

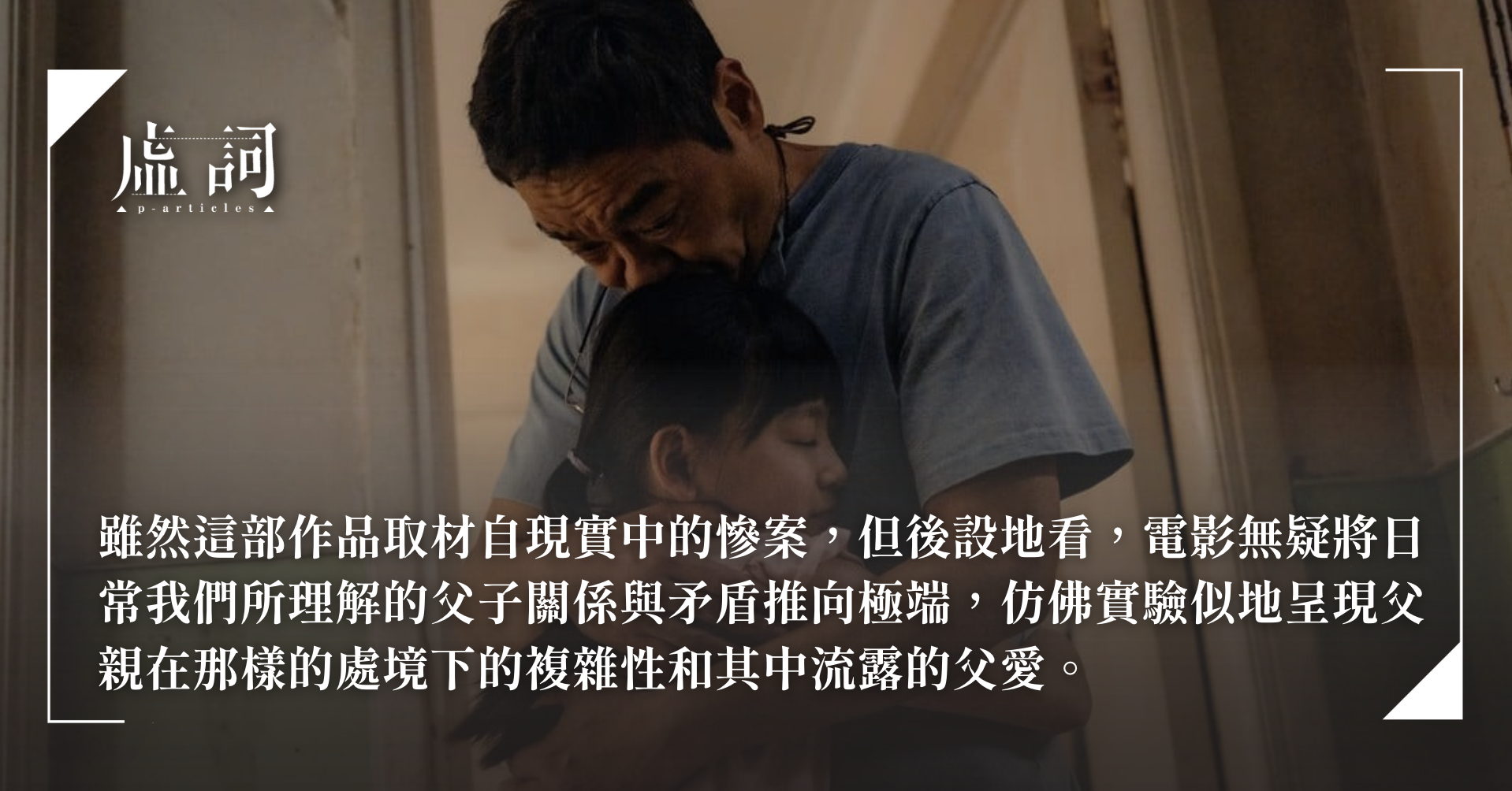

論《爸爸》的電影敘述方式及父親角色的複雜性

影評 | by 姚金佑 | 2024-12-17

比起《正義迴廊》那種對真相的追求和對公義的思辨,《爸爸》這部作品中殺人犯的犯罪動機和真相等等,反而不是重點所在——我認為,案件發生後,爸爸面對同為親仇的兒子的相處課題和複雜的心路歷程,才是本部電影所欲探討的關鍵。

韓江諾獎得獎滿月觀察 韓國書店網站一度癱瘓、翻譯問題再被提起 父親代開記者會,稱:「無法擺脫作為諾獎作家父親的感受。」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-11-28

距離韓國作家韓江榮獲得本屆諾貝爾文學獎成為首位獲得該獎的韓國作家已經過去一個月有餘,瑞典文學院盛讚韓江的作品「以極具衝擊力和充滿詩意的散文直面歷史創傷,揭示人類生命的脆弱」。每年諾貝爾獎開獎以後,公眾的焦點一時間都會聚焦在得獎者身上,為其人、作品、甚至相關產業帶來巨大的迴響。今年的得獎者韓江也不例外,在確定獲獎後,圍繞其人其作的討論絡繹不絕。虛詞編輯部整理了對韓江的滿月觀察,一同看看諾獎公布後的眾聲喧嘩。

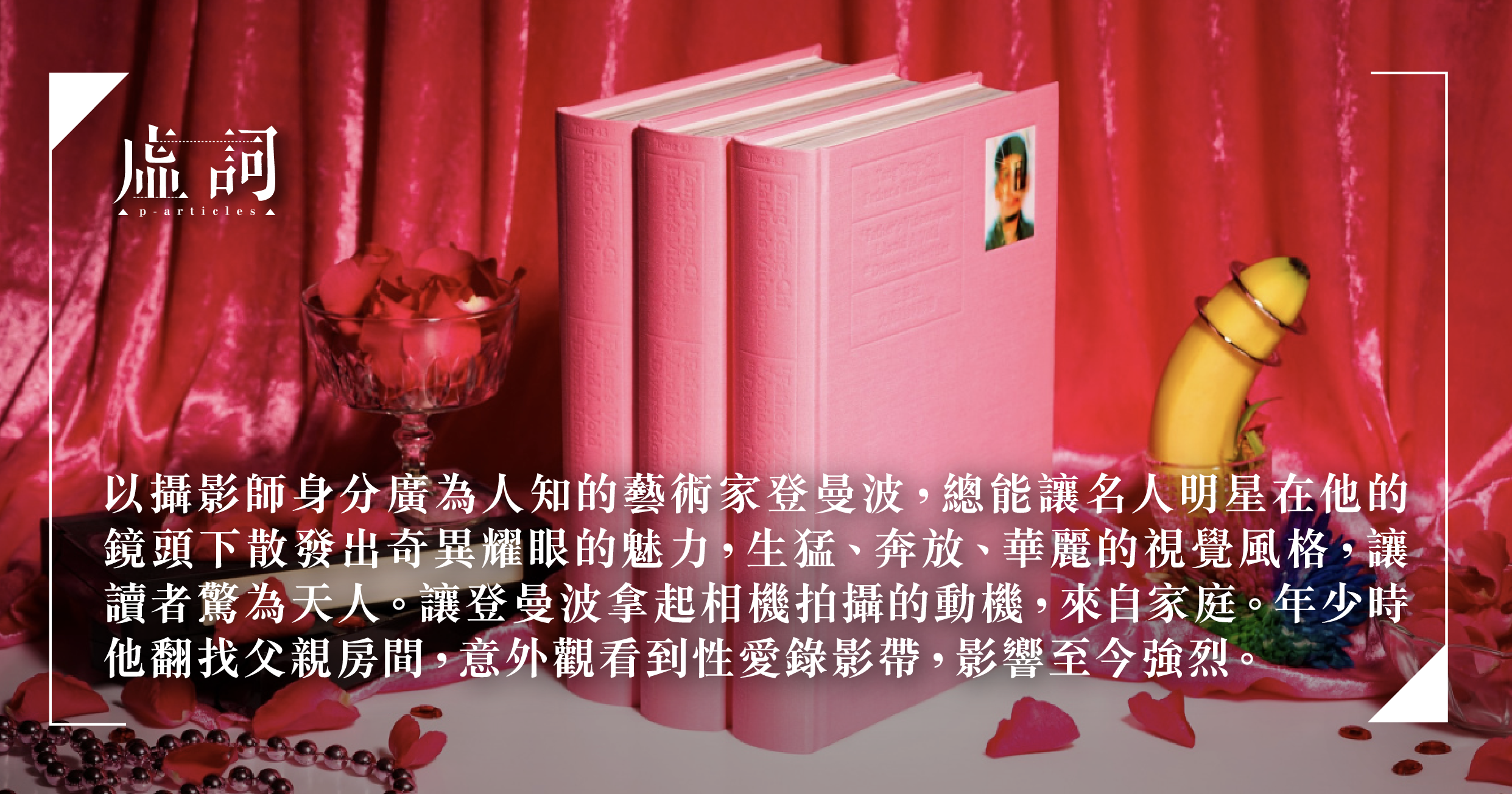

當家與性的並置不再是禁忌:登曼波攝影集《父親的錄影帶》與個展「居家娛樂」

散文 | by 李小孟 | 2023-02-27

以攝影師身分廣為人知的藝術家登曼波,總能讓名人明星在他的鏡頭下散發出奇異耀眼的魅力,生猛、奔放、華麗的視覺風格,讓讀者驚為天人。讓登曼波拿起相機拍攝的動機,來自家庭。年少時他翻找父親房間,意外觀看到性愛錄影帶,影響至今強烈。 Openbook閱讀誌擷取攝影書《父親的錄影帶》分享會活動菁華,前往集攝影、影像、物件與裝置於一體的北美館「居家娛樂」個展現場,並透過訪談,為讀者梳理登曼波的創作脈絡及背後的觀點。

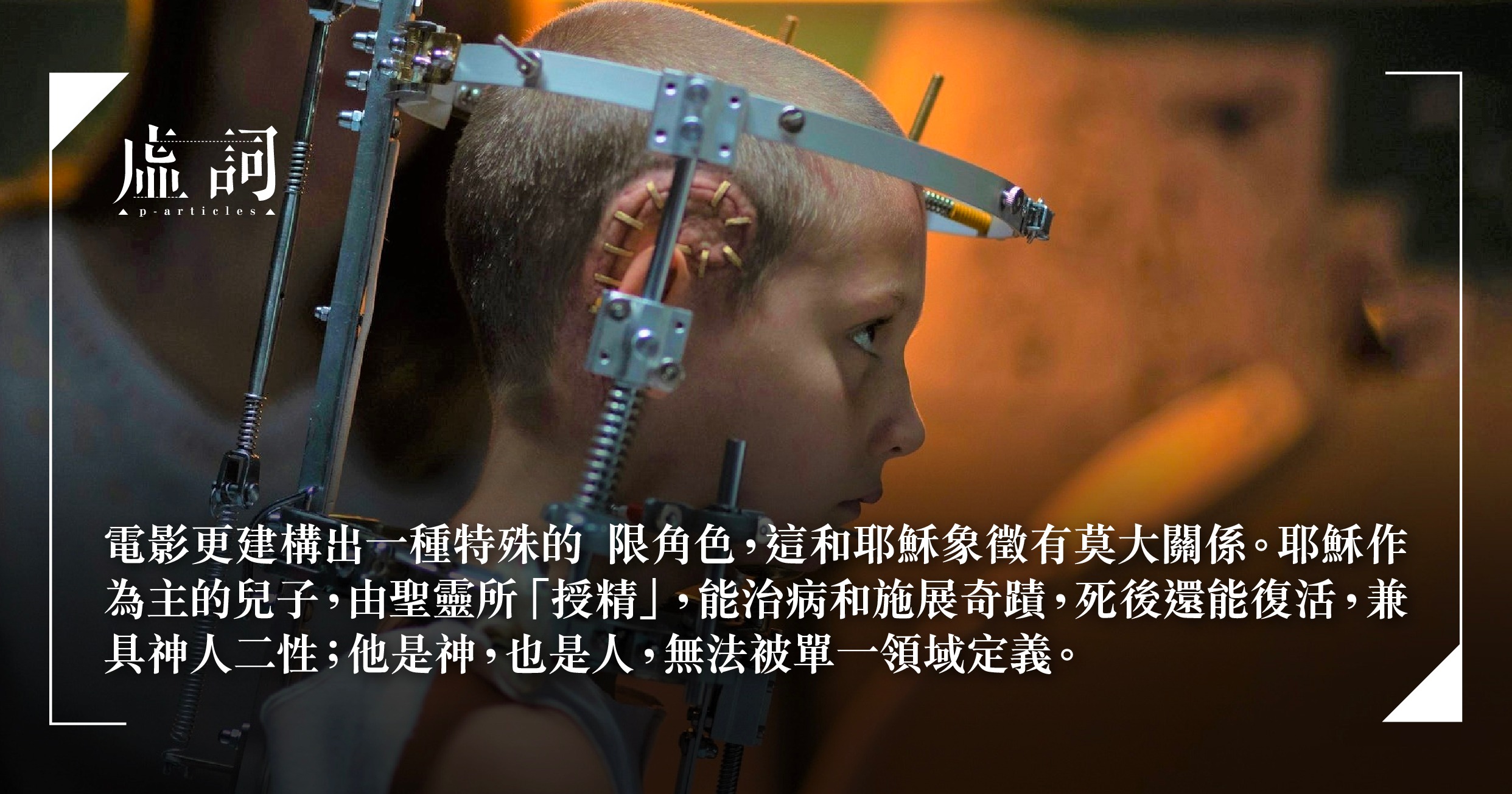

從閾限看《變鈦》:父親陰影、閾限身體及存在

影評 | by 綠色衫 | 2022-05-23

《變鈦》榮獲康城影展金棕櫚獎,但可能題材較「溝」,討論沒有預想的多。但文章作者綠色衫對「女」主角 Alexia 的身體呈現則大感興趣,並希望從閾限角度分析她兼具賽柏格和雌雄同體的身體意義,以及她和「父親」的關係,並解構她和耶穌共通的閾限角色狀態。

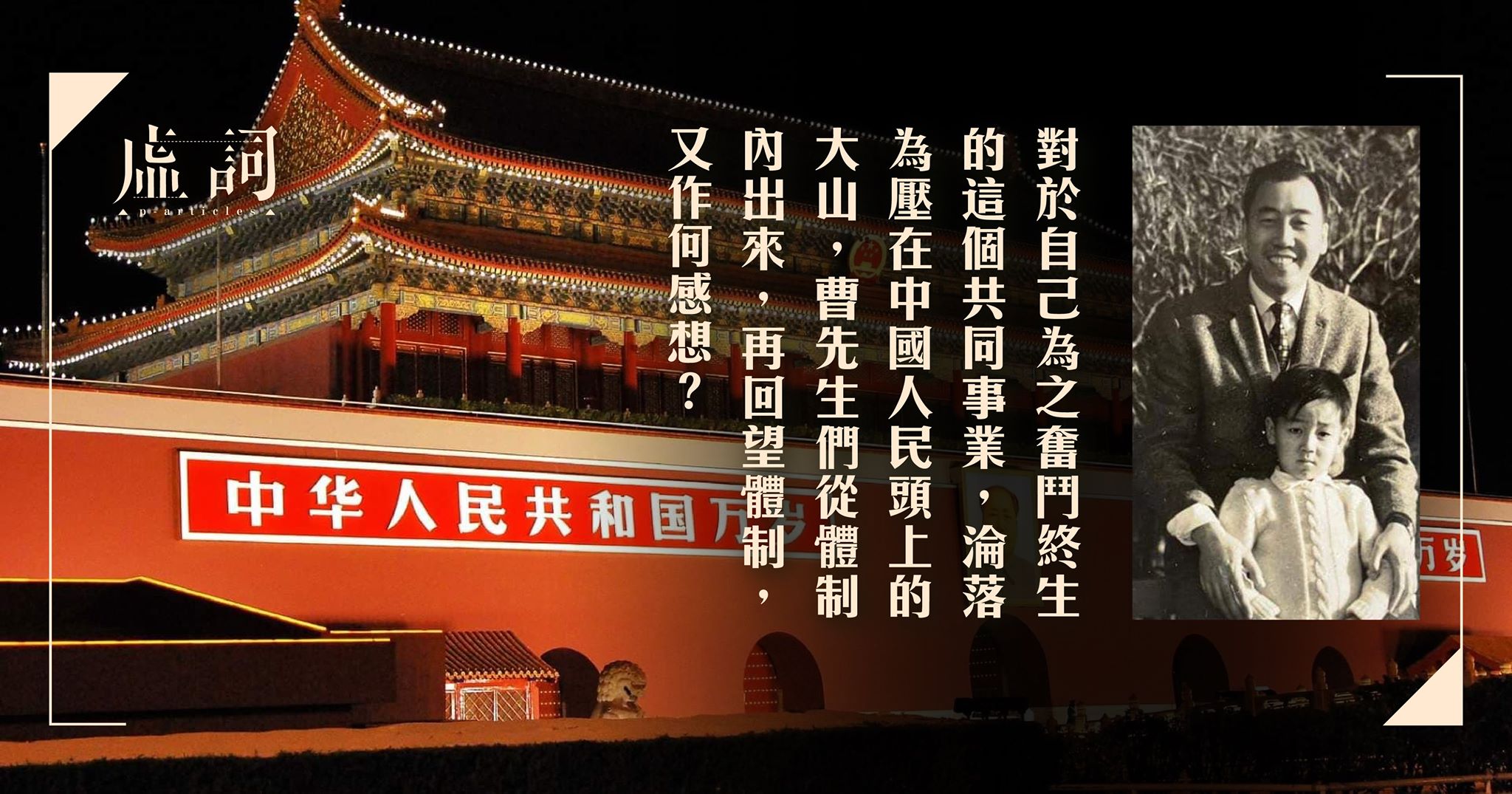

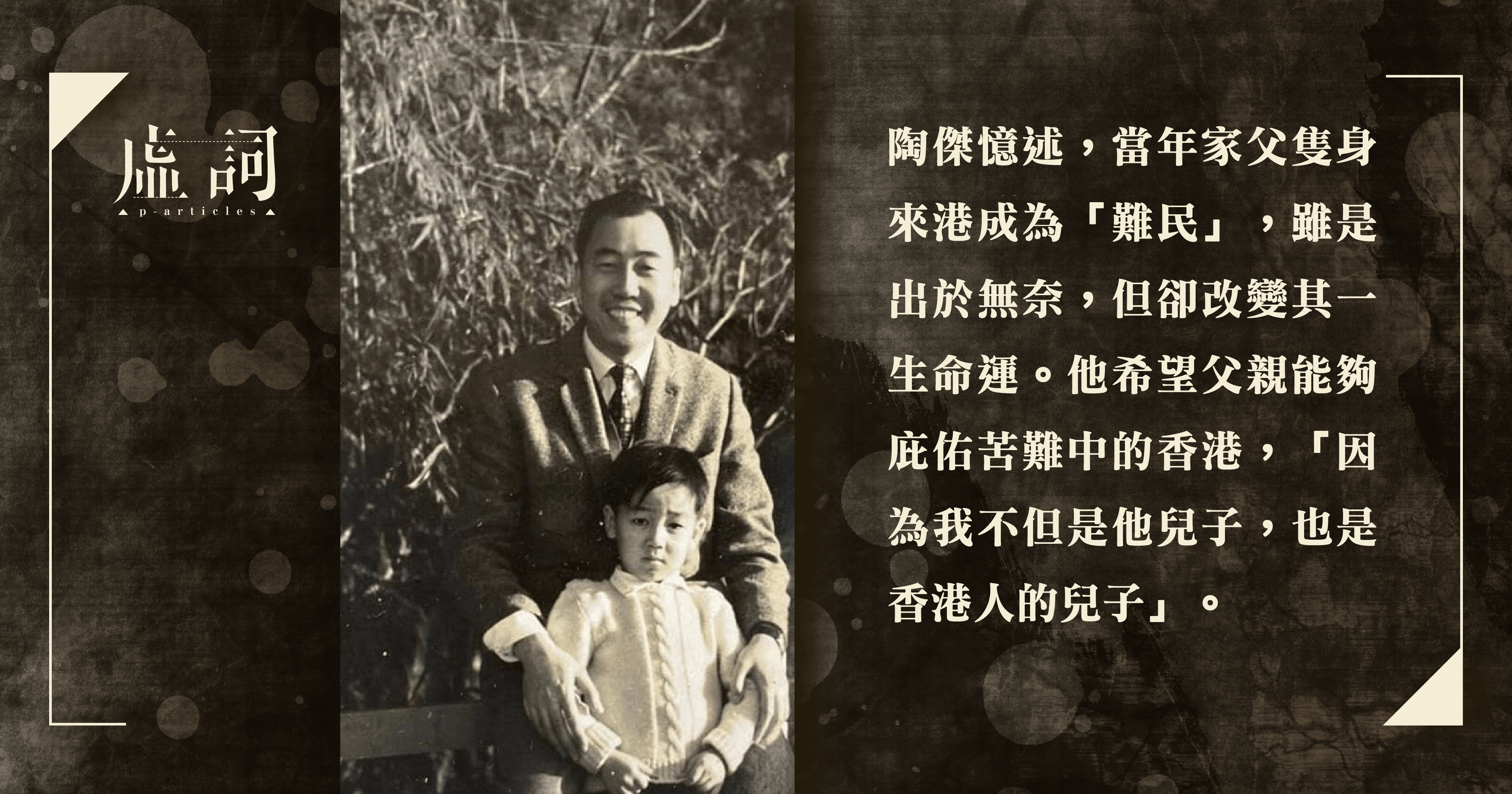

陶傑父親曹驥雲逝世 顛簸半生的香港左派文人

報導 | by 虛詞編輯部 | 2020-02-26

家父離世後,陶傑分別在Facebook專頁及商台節目《光明頂》憶述,當年家父隻身來港成為「難民」,雖是出於無奈,但卻改變其一生命運。他希望父親能夠庇佑苦難中的香港,「因為我不但是他兒子,也是香港人的兒子」。

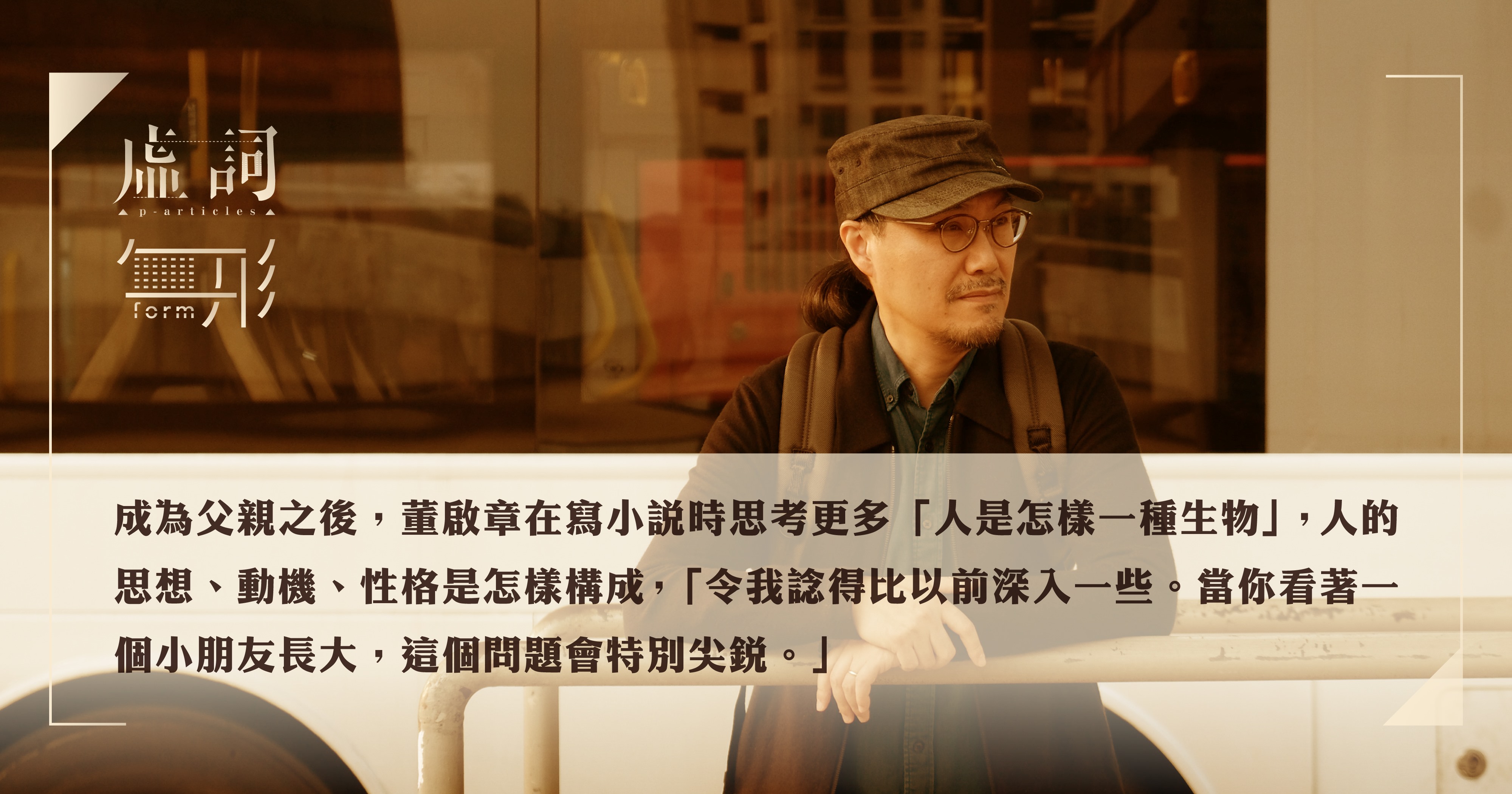

【無形.和你親】筆下角色無數,現實的兒子始終出乎意料——訪董啟章《命子》

專訪 | by 李卓謙 | 2020-01-22

不過,小說人物跟真人畢竟還是不一樣的。「『作者跟人物的關係』與『父親跟兒子的關係』,很多人會拿來比較,這些比較都有趣的,但事實上我又感覺到有些東西很不同。」