SEARCH RESULTS FOR "獨立電影"

美國亞裔紀錄片先驅 崔明慧逝世 享年73歲

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-12-15

美國亞裔獨立電影與紀錄片界的傳奇人物、著名導演及教育家崔明慧(Christine Choy),於2025年12月7日在紐約曼哈頓寓所於睡夢中安詳辭世,享壽72歲。家屬表示將於新年後舉行追思會,以緬懷這位終生致力於反抗種族歧視、壓迫與社會不公的傑出電影人。崔明慧的電影生涯橫跨半世紀,執導、製作及攝影的作品超過八十部。她始終堅持以鏡頭直面社會不公,揭露系統性種族主義與邊緣社群的生存困境。在其眾多作品中,崔明慧最著名的作品非與Renee Tajima-Peña共同執導的《誰殺了陳果仁?》莫屬。該片不僅榮獲奧斯卡最佳紀錄片提名及Peabody Award,更被視為美國亞裔民權運動的歷史基石,促成了泛亞裔身分認同的覺醒。

美國著名演員、導演羅拔烈福逝世,享年89歲

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-09-16

美國著名演員、導演羅拔烈福於日前(16日)在猶他州住所安詳離世,享年89歲。羅拔烈福以金髮俊朗與自然演技聞名,1969年與Paul Newman合演《神鎗手與智多星》一舉成名,後續主演《老千計狀元才》等多部經典,並憑該片獲奧斯卡最佳男主角提名。1980年代起轉向導演,處女作《普通人》奪得奧斯卡最佳影片及最佳導演,成為少數幕前幕後皆獲肯定的電影人。羅拔烈福對電影界最大的貢獻,莫過於對獨立電影的扶持。1981年,他創立了非營利組織辛丹斯學院(Sundance Institute),並舉辦辛丹斯電影節,為新進電影人提供發表作品的平台。這個電影節發掘了無數現今的知名導演,包括昆頓塔倫天奴、史提芬蘇德堡和萊恩庫格勒等人。羅拔烈福曾表示,他希望藉此回饋影壇,讓主流電影之外的故事也能有發聲的機會。

ifva重啟舉辦回顧活動?籲歷屆金獎得主連絡大會 將揭第30屆去向

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-06-11

主辦ifva的香港藝術中心近日在社交平台宣布,將於7月舉辦「ifva 29載卓越短片成就 ‧ 匯 ‧ 聚」回顧活動,屆時會揭曉第 30 屆 ifva 的方向。活動誠邀過去曾榮獲ifva金獎的人士出席,並呼籲金獎得主私訊電郵地址與大會聯絡。曾參與評審的陳智廷認為活動應邀請所有關心這個獎項的人,一同思考ifva的發展方向。又指資料庫有得主聯絡方式,不可能要求金獎得主主動聯絡。消息公布後,隨即引來業界質疑,指出要求歷屆金獎得主需主動聯絡的做法並不尋常及合理。

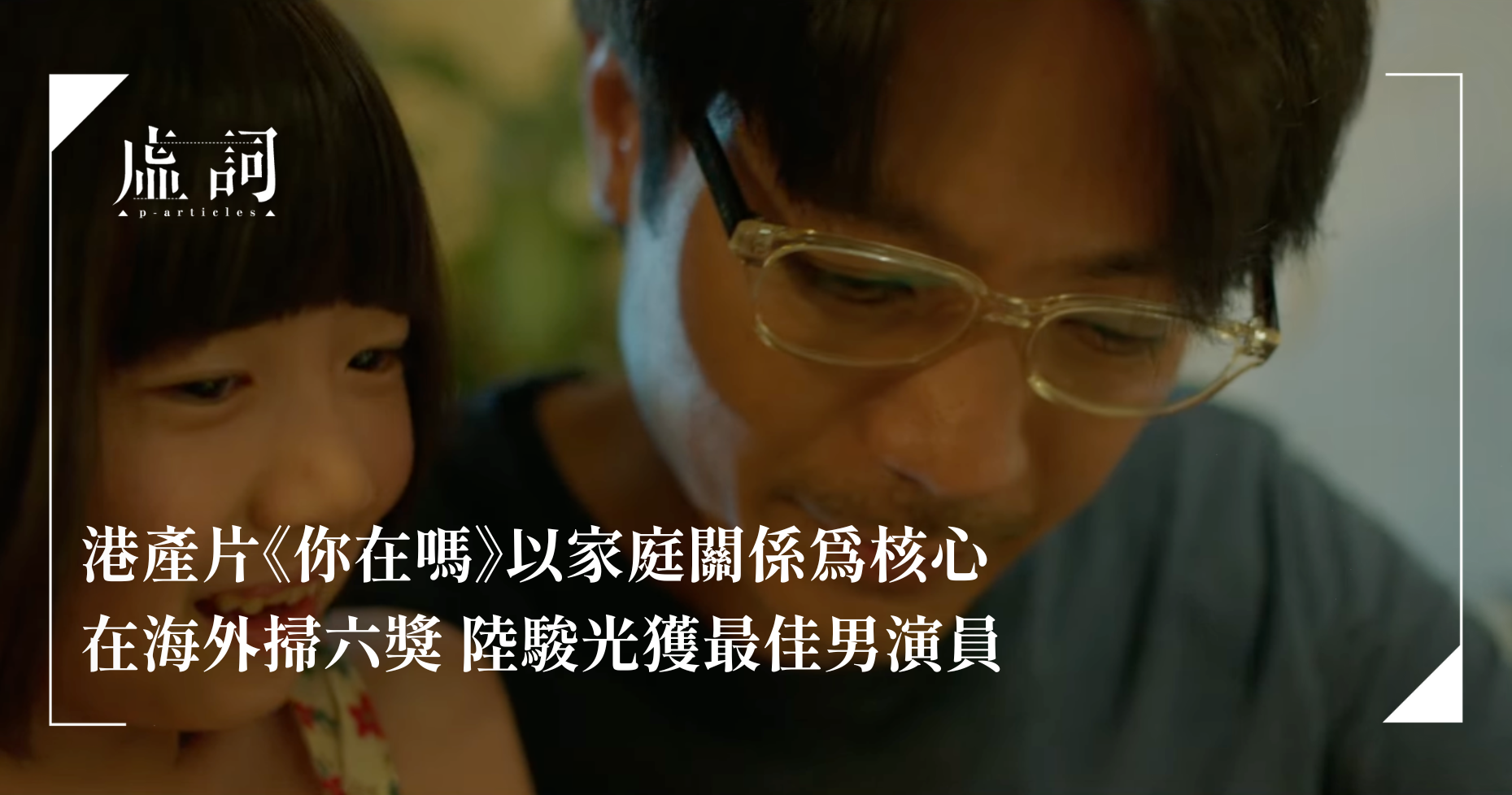

港產片《你在嗎》在海外掃六獎 陸駿光於美國獨立短片獲最佳演員

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-09-09

由麥婉欣導演執導的港產短片《你在嗎》(I Have Arrived)在美國獨立短片獎中獲得六項殊榮,包括最佳男演員及最佳小演員。該片以鐘錶為核心意象,透過孩童視角探討父母與孩子之間的關係,旨在改善親子互動及情緒健康。影片由香港賽馬會慈善信託基金支持,並結合靜觀理念,提醒家長珍惜與孩子的相處時光。

韓國獨立紀錄片《母女攻心》——她們像平行線般相近而不能觸碰

影評 | by 王瀚樑 | 2023-08-04

能夠將情緒病宣之於口並非易事,人們在評論他們「為甚麼不開心」之前,對於他們的經歷和感受又了解多少?由香港藝術中心及首爾獨立電影節合辦的「韓女獨有戲」,挑選八部由韓國女性執導的獨立電影放映。其中由金見覽導演的紀錄片《母女攻心》,從一對母女的對話展開,讓我們得以窺見那些在情緒病背後,埋藏着的壓抑與創傷。

「韓女獨有戲:韓國女性獨立電影系列」——父權社會下的女性視角

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-06-26

在父權色彩濃厚的韓國社會中,女性導演如何透過電影說故事?由香港藝術中心及首爾獨立電影節合辦的「韓女獨有戲:韓國女性獨立電影系列」,將上映八部韓國女性獨立電影,以女性視角描繪個人及社會關注的題目,探討禁忌之愛、洩露私密影像、女性在工作中的掙扎、母性、外貌形象等故事。

「韓女獨有戲」六月開映——紛亂世界,從女性獨立電影反思現實

報導 | by 虛詞編輯部 | 2022-06-20

隨著近年韓國電影在世界影壇更受關注,愈來愈多獨立電影也被發行至全球戲院及影展作放映,近年韓國亦有不少女性投身電影產業,香港藝術中心與首爾獨立電影節繼去年舉辦「韓女獨有戲」的活動後,今年再度為本地影迷挑選八部韓國女性獨立電影,從每部作品刻劃的多元化故事,了解不同世代韓國女性所面對的困難。

悼念張鐵樑小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2021-09-24

2020年3月21日,獨立電影策展人、青年學者張鐵樑因胃癌逝世,終年37歲。他是本地獨立電影策展者,是「中國獨立紀錄片研究會」的唯一香港成員,也是雨傘運動紀錄片《亂世備忘》的監製。英年早逝,獨立電影導演陳梓桓與作家鄧小樺懷著悲痛,記下與張鐵樑那些未竟之事。