時差與救贖:《班雅明傳》新書講座側記

報導 | by 葉浩 | 2024-09-26

➤充滿時差的一生

開場時,葉浩首先從人們對班雅明的不同觀點講起。班雅明的畢生好友修勒姆(Gerhard Scholem)認為,即使他寫藝術或文學,仍然是一名哲學家;智識夥伴阿多諾(Theodor W. Adorno)亦持類似看法,無法以哲學之外的角度理解他的著作;《啟迪》的編者鄂蘭(Hannah Arendt)定義他為一名文人或文學評論家;當代著名左派思想家伊格頓(Terry Eagleton)則稱他為信奉馬克思主義的拉比;而對喜愛班雅明的大眾來說,他已然成為文青始祖。

然而,實際上的班雅明,究竟抱持著何種理想,又活出了怎樣的人生?葉浩以「多重時差」來形容他的生命面貌——在那個時代,德國的傳統哲學已經發展到極致,班雅明追求的便是另闢蹊徑,提出與時代和生命更切身相關的哲學。他想鑽研的不是學術,而是學問,因此始終難以踏入學院的大門。

作為一名不合時宜、思想超前於時代的人,他在去世後才真正出生。除了思想上的時差,班雅明的人生也充滿各種時差:結婚結得太快、離婚離得太久;依靠童年的餘溫度過成年的歲月;始終等不到教職,也來不及前往美國與法蘭克福研究所的阿多諾等人相聚。

最嚴重的時差,莫過於當他為了躲避納粹追捕而逃到法國與西班牙的邊界,卻被西班牙的海關阻撓無法入境,絕望之下服毒自殺。隔日,邊境開放。班雅明認為彌賽亞可能在任何一個時刻降臨,然而在他自己的生命裡,彌賽亞卻始終缺席。

➤作品/生命的完整:《班雅明傳》的意義

在討論《班雅明傳》之前,葉浩先提到班雅明最珍愛的畫作:克利(Paul Klee)的《新天使》。班雅明的遺作〈歷史哲學論綱〉中知名的歷史天使意象,便是來自這幅畫,這篇文章同時也是對於《新天使》的藝術評論。

《新天使》(Angelus Novus)是藝術家保羅·克利於1920年使用他發明的油轉印方法創作的單刷版畫。(圖源:維基)

葉浩接著闡述班雅明的評論觀。班雅明認為藝術作品生命的完整,不是發生在創作完成的那一刻,而是開始於人們對它的評論。藉由評論,藝術作品以另一種形式生生不息,並趨於完整。同樣地,班雅明的人生也需要一本傳記,讓他的人生更加完整,這就是《班雅明傳》的兩位作者努力達成的目標。

從這個角度來看,讀者便更加明白,為什麼這本書原文的副標題要叫作「批判的人生」(A Critical Life)。不僅源於班雅明一生追求批判的哲學,也因為作者是以相同的批判方法論書寫這本傳記。這兩位學者以龐雜的史料、朋友的書信與各種檔案為基礎,還班雅明的生命以本然面目,不帶過度渲染。

葉浩認為,《班雅明傳》最特別的地方,在於它可以有多種讀法。有志於研究班雅明的人,可以從附錄的索引,找到書中所有對班雅明已出版或未出版文章的討論之頁數,瞭解該作品的來由、概要、最終樣貌或未完成的理由。

這本書也詳細描繪了他的感情生活,以及他與當時許多天才文人的來往。透過這些私人軼事,那個群星閃耀的時代氛圍變得立體而容易親近。最後,作為一本重新梳理班雅明思想史與生命史的傳記作品,本書回應了先前的班雅明研究,也推翻某些積累已久的成見。

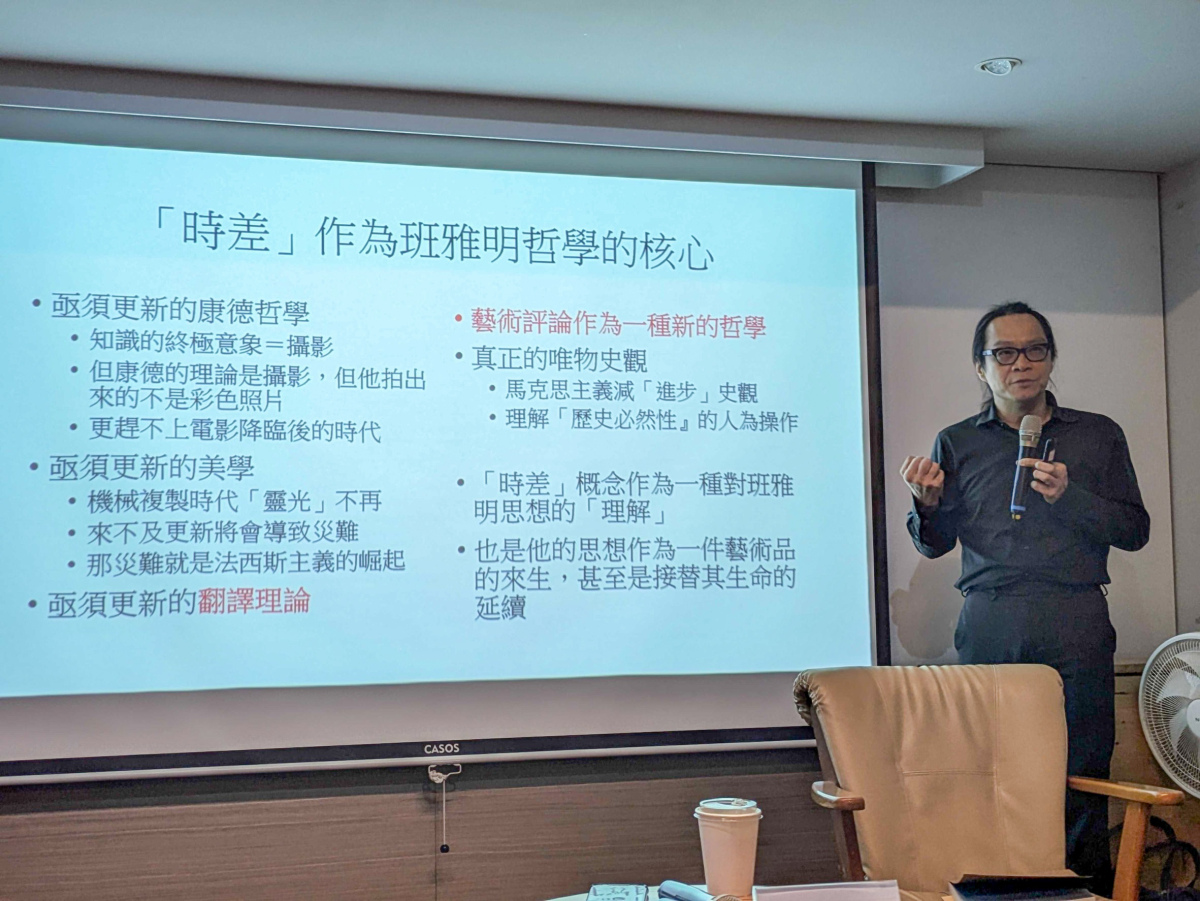

➤批判哲學與歷史唯物論

關於班雅明的批評觀與他所追求的未來哲學,他在博士論文就已經提出貫串其一生作品的三大主軸,即:創作性的破壞(作為「神聖的暴力」),任何有意義的批評都旨在拯救作品的「真理內容」,以及具有批判性的作品是和「原創的」藝術作品完全相稱的一種自主創造。

上述的最後一點,葉浩開玩笑地說,用我們這時代的講法,就是「二創和原創都是非常棒的創作」。藝術評論之作為批判,不是依附在作品上的寄生物,而是讓作品的生命可以成為生命與蘊涵意義得以呈顯的(再)創作。我們也在〈譯者的任務〉中清楚看到,班雅明亦是以相同的方式理解翻譯。

從柏拉圖到康德的知識觀與真理觀,都是把人類的知識想像成一面鏡子,可以如實反映世界樣貌的知識,即為正確的知識。班雅明認為康德的缺失在於,其知識論所預設的主體相對靜態和被動,實際上人們在認識世界的同時,也添加了許多自己的創造。

以照相來比喻,照相不只是拍下景象,更帶著攝影者的意圖。攝影帶來的視覺衝擊與新的發現,及其背後牽涉的、對於因果關係的重新理解(例如電影的剪輯打造出流暢的假象),是康德哲學也無法處理的,因此迫切需要更新。

亟需更新的不只哲學,還有美學。人們過去曾以虔敬與瞻仰的心態欣賞藝術品,此距離感賦予作品一種崇高神祕的氣息,班雅明稱之為「靈光」(aura)。但在技術複製的時代,人人都可以擁有名畫的複製品與再製品、甚至惡搞的創作,藝術作品的靈光因親近性而蕩然無存。

葉浩由此進入〈藝術作品在其可技術複製的時代〉對於美學與政治的省思,並進一步延伸。如果在一個技術複製、數大便是美的時代,人們卻仍然懷念過去宗教式的崇敬,最終的後果就是一模一樣的廣大群眾,膜拜一個獨一無二的領導者。人們在政治領域找到美學無法再提供的補償。上帝已死,獨裁者取而代之。

這可說是最具災難性的時差:人們在新時代依舊抱持著古老的神聖想像,使得法西斯主義趁勢崛起。那麼,救贖的希望在哪裡呢?答案就是——看電影。

班雅明認為,人們在觀看電影時,清楚意識到背後的人為操縱、角色扮演與這一切得以成立的物質與技術基礎,因此看電影本身就是一種後設的批判思考。這種破除幻象的精神,正與班雅明念茲在茲的歷史唯物論史觀相切合。

班雅明的歷史唯物論要打破的幻象,除了意識形態的宣傳,還有歷史必然性的迷思。他既不認同上帝操作著整個人類的歷史(黑格爾的觀念);也不認同由另一批人操縱人們的歷史認知與概念(即利用馬克思的人的革命史觀)。

以馬克思之名發動共產革命的人,將某些群體視為歷史與進步的障礙而死不足惜,「但班雅明的馬克思,」葉浩強調,「卻變成跟新天使一樣,他永遠看的都是被革命的口號、政治的力量輾過去的那些被遺忘的死者、窮人。」

班雅明在意的,是勝利者書寫的歷史中,不為人知的、被犧牲遺棄的廣大群眾。

➤救贖之所在:美感政治vs.政治美學

面對此般歷史境況,班雅明的思路與其他哲學家有相當顯著的差異。從休謨(David Hume)、康德到阿多諾和鄂蘭等人提倡的美感政治,期待透過培養共同的美感與鑑賞能力,凝聚分裂的社群。班雅明的政治美學則關注,將傳統美學套用到政治領域造成的可怖後果。

他的好友阿多諾仍然在藝術中尋求解方、追求著某種崇高。而心懷平等與社會主義理想的班雅明,則將希望寄託在電影身上。阿多諾認為電影是使人麻痺的文化工業產物,絕非訓練反抗意識的可能手段。兩人的歧見提供後人爭辯與延伸的豐富素材,但無可否認的是,班雅明的批判在當今世代依然有其力道。

在技術複製的黨國體制底下,道德、民族、美感、國家、政治、經濟與神聖等相異的概念,刻意被混為一談,皆朝向同一標的。而批判的第一步,就是區分與鑑別它們分屬於不同的層次。因此,班雅明對美學、政治與政治美學的梳理,將持續為當代與未來的讀者帶來啟發。

如同班雅明擔憂著法西斯的政治美學,葉浩在講座尾聲也提醒聽眾:「若在民主的時代底下,還擁抱著威權時代的各種想像,那就是擁抱舊時代的美感,在操作新時代的政治」,最終將付出極大的代價。