《金髮夢露》:夢露若果莊重高雅

影評 | by 許朗 | 2022-11-02

309612709_1096907847693845_5024186705002649035_n.jpg

瑪麗蓮夢露(疑似)說過:「在荷里活這地方,他們願意豪擲千金換我一個吻,但無人願花五十仙瞭解我的靈魂。」《金髮夢露》(2022)以及原著小說以Blonde為名,借瑪麗蓮夢露一頭矯揉的金髮織出一個表象世界。平常寫人物傳記最棹忌流水帳找不著重點;可是電影找到了,並將近三小時的片長通通構築在女神的胴體上。白裙翻飛,驚鴻一瞥,舉國男人都拜倒在一人裙擺下:電影頻換長寬比、畫面顏色,又將Snorricam裝在演員身上(Steadicam 的一種,類似技法同樣見於《迷上癮》(2000),用於勾勒角色恍惚的狀態)。凹凸鏡將豔情畫面扭曲、解構,本來實在高章;可鏡頭過於執迷於性器與畸戀,無論是閃回的陽具,還是被扒開的陰道都教觀眾汗毛直豎。

在女權覺醒的年代,《金髮夢露》頂著排山倒海的謾罵,一邊窺伺瑪麗蓮夢露的身心,一邊將她的人生顛倒重寫。這樣到底道不道德?在回答這個問題以前,其實Alternate history已經被觀眾最愛的塔倫天奴玩過無數次。《從前有個荷里活》(2019)的無名武師竟可擊退曼森家族;《希魔撞正殺人狂》(2009)拉雜成軍又可隨隨便便燒死希特拉。可細心一想,塔倫天奴其實從來沒有死錯人;每次高潮雖然血肉橫飛,但死的不是虛構角色,就是奴隸主、納粹黨,倒也十分政治正確。不同的是,《金髮夢露》一下子越了雷池,模糊了小說與現實的分野。濫藥、與甘迺迪的地下情空穴來風,已經言傳多年;電影繪影繪聲,再加強姦、濫交、流產的指控。無論如何,電影大可以另立文章,不必叨夢露的光,也不必剝削她的不幸。借用保羅舒里達的評價,電影無異是在瑪麗蓮夢露的屍骨上嬉鬧。佳人消殞已有六十年,開棺鞭屍又是何辜?

剝削電影自古以來皆有,並非甚麼新鮮事。其中有一個子類叫做「強暴——復仇電影」,常見的套路講述主角被凌虐以後大難不死,親手一個一個手刃仇敵。但《金髮夢露》最大的弊處,在於從未將話語權交還予夢露。夢露可沒有快意恩仇的福氣,面對三番四次的蹂躪,傷弓之鳥縱然奮力掙脫,始終無法走出童年家暴的陰霾。誠如小差利卓別靈所說,「瑪麗蓮夢露」是一個Phony。在金髮夢露的傻妞人格下,還藏著一個欲求父愛的棕髮小女孩Norma Jeane。父親一角自幼從缺,在癡狂母親的洗腦之下,終其一生Norma 都在填補父親的缺席。她每每與年長男子交往,卑微到塵埃裡,卻始終無法開花。老實說,除了硬調色情以外,哪有女人會這樣「Oh daddy,Hi Daddy」的喊個不停?這樣下來要彌補的並不是Norma的遺憾,而是男性無比脆弱的自尊心。《金髮夢露》中的「戀父情意結」故弄玄虛,到頭來無非是兩性權力結構的變態想像,這點在結局更加是毫不含糊。擾攘了這麼一大陣子,父親來鴻還是一個騙局,是個舊情人佈下的陷阱;而夢露從一開始就是被送入虎口的那塊肉。流產以後,肚中的新胚胎還要guilt-trip夢露,責難她的背叛。這是何等程度的厭女?同樣是墮胎戲,請參考隔壁的《孕辱》(2021)。 那邊廂在法國,墮胎是女性自我意識的完全轉化,透過摘除異物,女性擺脫身體不由自主的恐怖異變。來到《金髮夢露》, 墮胎反而道成父權對女子的絕對嵌制——不由分說,三番四次將一個女子挾上手術桌,羞辱她的尊嚴與自主。

更讓人氣餒的是,《紳士愛美人》(1953)中的夢露可以「拜金」兩字記之,但她的角色正正是拒當男人的玩物,反而與珍羅素聯手將好色糟老頭玩得團團轉。人前人後兩位當紅花旦有否爭風呷醋不得而知;但《金髮夢露》斷章取義,將《紳士愛美人》打成一部毫無內涵的電影。值得注意的是,銀幕上的夢露裝傻充愣,其實卻無比了解兩性之間的角力。《金髮夢露》卻可說是將夢露的演藝生涯全盤否定,將她貶成一個可憐兮兮,待人施捨的客體。Ana De Armas 在一面爭議聲中為電影護航,指自己在拍攝過程感到安全而且受保護。儘管演員報了平安,她的聲明倒也提醒了我們人物傳記的雙重性:暴露於人前的除了有瑪麗蓮夢露,還有Ana De Armas自身的身體。演員渾身解數固然可嘉,但銀幕上下種種作崇的權力,又豈是三言兩語可以撇清?

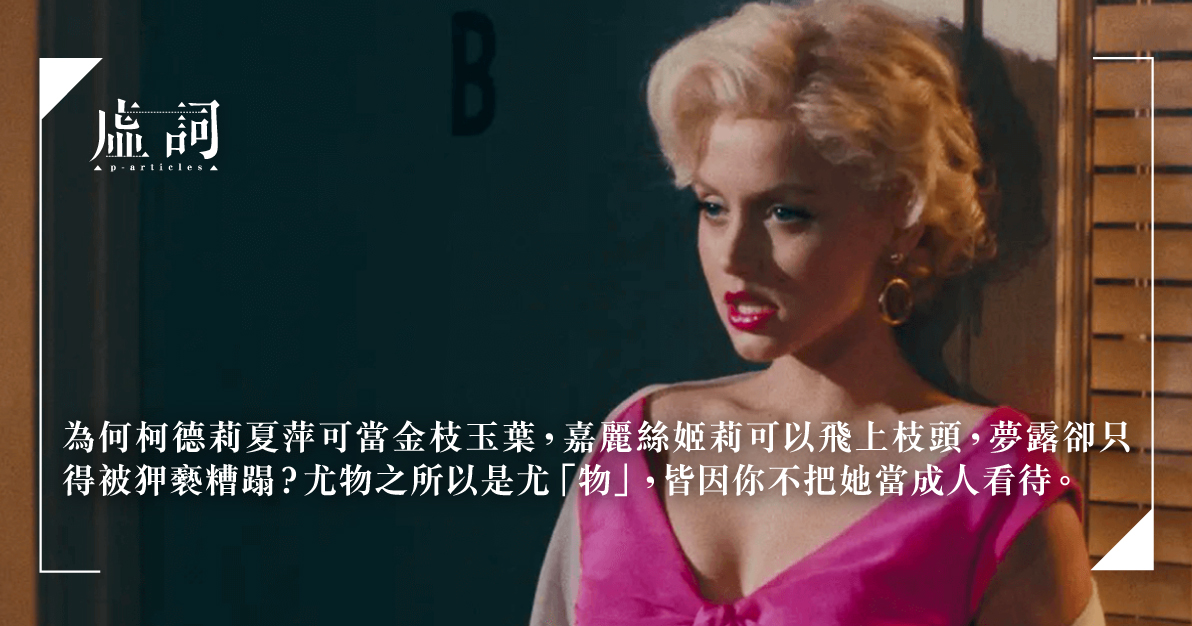

夢露若果莊重高雅,何來絕世佳話?但為何夢露就不可以一邊莊重高雅,一邊傾倒眾生?為何柯德莉夏萍可當金枝玉葉,嘉麗絲姬莉可以飛上枝頭,夢露卻只得被狎褻糟蹋? 尤物之所以是尤「物」,皆因你不把她當成人看待。我情願看十次《生死有時》的Ana De Armas,也不想再看一次Blonde的瑪麗蓮夢露。兩者或許同樣囿於男性凝視,但至少前者果敢、自信、性感。而且這種性感大大方方,觀影者也不需負擔旁觀他人痛苦的罪咎。