【新年小輯】失傳的蛋餃

外祖父母家曾是我每年農曆年初一必到之處。外祖父母是寧波人,過年菜色沿本幫菜口味,所謂旳「濃油赤醬」,冰糖元蹄、東坡肉、炸過的烤夫炆花生雲耳金針;孩子的下飯菜也是皮蛋叉燒炒雞蛋,擱上芫茜冷吃。清淡的海鮮不是他們所長;但為了遷就來自潮洲與珠海的女婿們,也會蒸魚或白灼蝦。老火湯是在香港落腳後才學起來的,用的還是大砂煲。那砂煲像古井,大伙兒飯後拿著湯勺往裡掏,掏來掏去掏不完,往裡望,湯料與湯水交融,深不見底。

這都不是我最記掛的。五湖四海的年菜中,沒甚麼能取代蛋餃的地位。

即使是滬江食店,也無蛋餃之縱久矣。蓋其食材普通,功夫卻多;售價若貴,顧客覺得不值,賣便宜了,店家吃虧。況且忙忙碌碌的廚房,誰能定下心來﹖灶頭旁原是修行地;油煙火熱,正念難持。

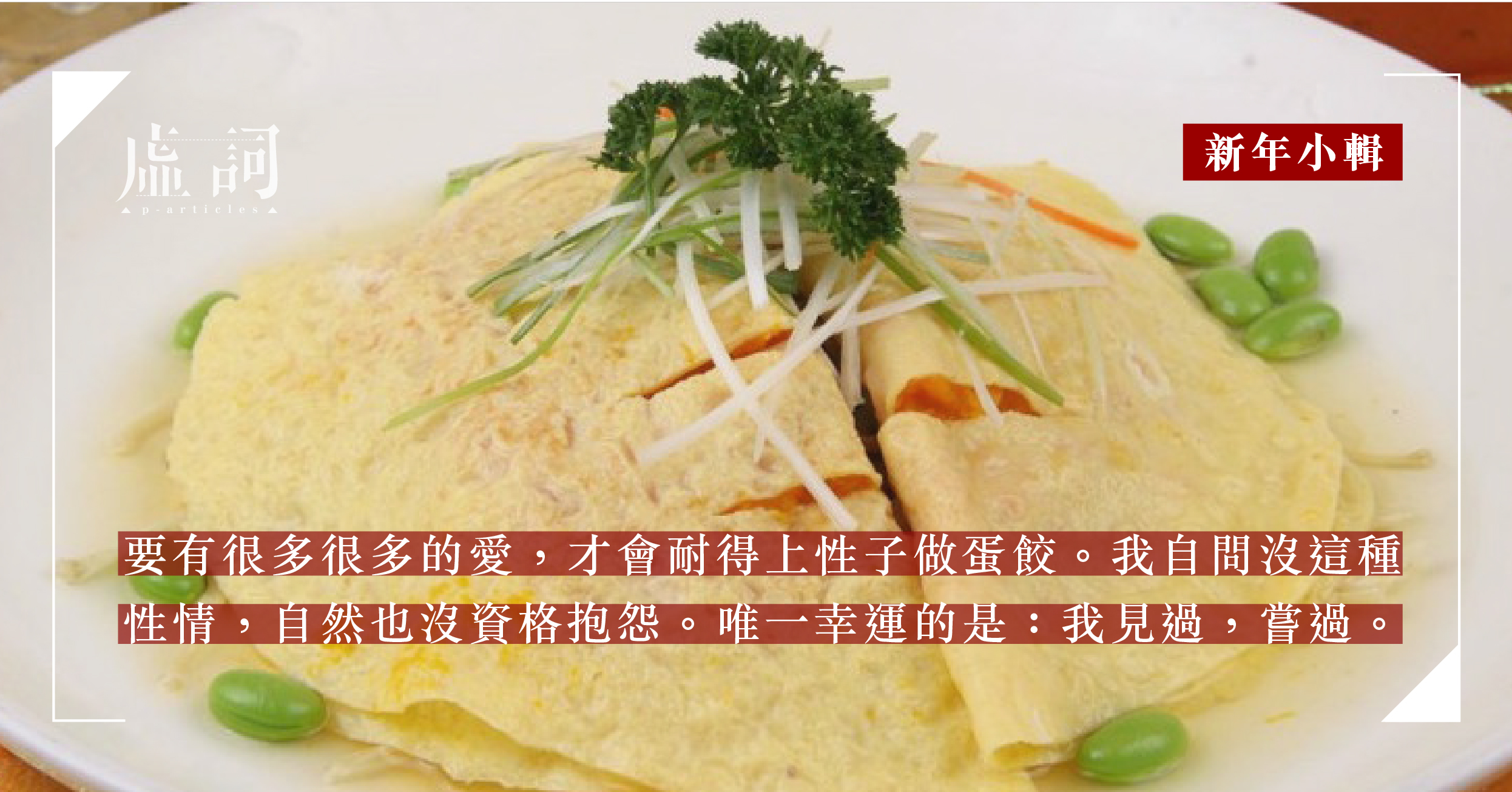

是的,蛋餃不難做,只要肯費事。主要材料有雞蛋和豬肉。蛋打好,爐開小火,湯勺置其上烤熱,抹上薄油;不多不少地倒上蛋液,然後以穩定的速度與力度旋轉手腕,讓蛋液在凝固前均勻流動。蛋皮將熟未熟之際,以小匙或筷子放入醃好的絞肉,然後迅速把蛋皮摺起——這個時候,如果蛋未熟,皮便破;蛋過熟,皮黏不起來。蛋餃逐個逐做好了,尚待放湯。通常是雞湯,擱上黃芽白、粉絲、番茄,有菜有肉有湯,酸甜鮮美。

算起來,新年的聚會齊人時,共六個家庭逾二十人,筵開兩席是起碼。外祖父的習慣是飯菜一定要多,一定要有餘,寧願之後幾天吃剩菜,或是大家打包拿走。舊時人愛面子,跟現時「惜食」態度背道而馳;是以蛋餃的數量不會按人頭計,是一直做,直至無法再做為止。小時候只知道吃,愛吃就多吃兩個,不夠就往廚房裡嚷嚷,哪曉得烹調者的辛苦;單是站在灶頭前寸步不離已夠累人,還有陰陽並濟的腕力,徐疾有致的手工。

蛋餃不是急景殘年的食物。它注定不能量產,只能在緩慢的歲月裡逐朵浮動。

要有很多很多的愛,才會耐得上性子做蛋餃。我自問沒這種性情,自然也沒資格抱怨。唯一幸運的是:我見過,嘗過,知道世間曾有此物。足矣。