黃毛《人形物體載浮載沉》摘錄——(下)

小說 | by 黃毛 | 2025-12-08

本作品為「在場 · 非虛構寫作獎學金」第五季得獎作品。「在場」獎學金始於2021年,致力於在個體與世界的連接處,鼓勵全球華語寫作者寫下非寫不可、非你不可的真實故事。「在場」除寫作獎外,還有翻譯獎、短片獎與漫畫獎等獎項,為不同類型作者的創作提案,提供獎金、編輯、發表及出版和衍生IP支持。歡迎追蹤Facebook、Ins

tagram ,或訂閱 Newsletter 關注。

作品原編輯:蘇美智,獨立記者,前《明報周刊》資深編輯,著有《外傭:住在家中的陌生人》等

編按:因篇幅所限,文章將分成上下兩篇刊登。上篇為輯O部分;下篇則為輯一文章節錄。

輯一/ 流散時代

你淺淺地躺在/水深三尺/蓋上浪花墜入/我的眼睛

〈四海為家〉

2025年1月攝於香港某座公屋

你選擇的「他殺」,與自殺相對,指人類個體或群體導致人類個體或群體死亡的行為,可以是蓄意,也可以是意外或過失。

大女兒說,第一針疫苗後,女子頭昏目眩了幾天,而且不管疫不疫苗,小女兒說,首先她是不會自殺的人,二女兒說,因為她太樂觀了,也太怕死。

精神病患者、新移民女性、單親媽媽,是調查人員分析女子死因的切點。然而,這些切點和死亡並無直接因果關係,沒有人能夠在中間替標籤綁上別具意義的繩子。它們無非只是窺視孔。站在門外的你,睜大眼睛想要看清CCTV拍不到的女子,可即便靠得再近,你也無法在魚眼鏡頭模糊且扭曲的影像裏,找到躲在門內,女子身體裏屏息凝氣的那位女孩、那位少女,還有那位青年。

沒錯,無論你如何敲打,門也是不會開的,因為這裏並不是她們的家,她們也不會貿然替陌生人開門。到底哪裏才是家?多年前,女子病發時曾捧著煤炭和三個女兒說過,不要給任何人開門,天上才是我們的家,然而,當女子清醒後,卻說出:

其實哪裏都不是家。

1/ 女孩的辮子(記憶)

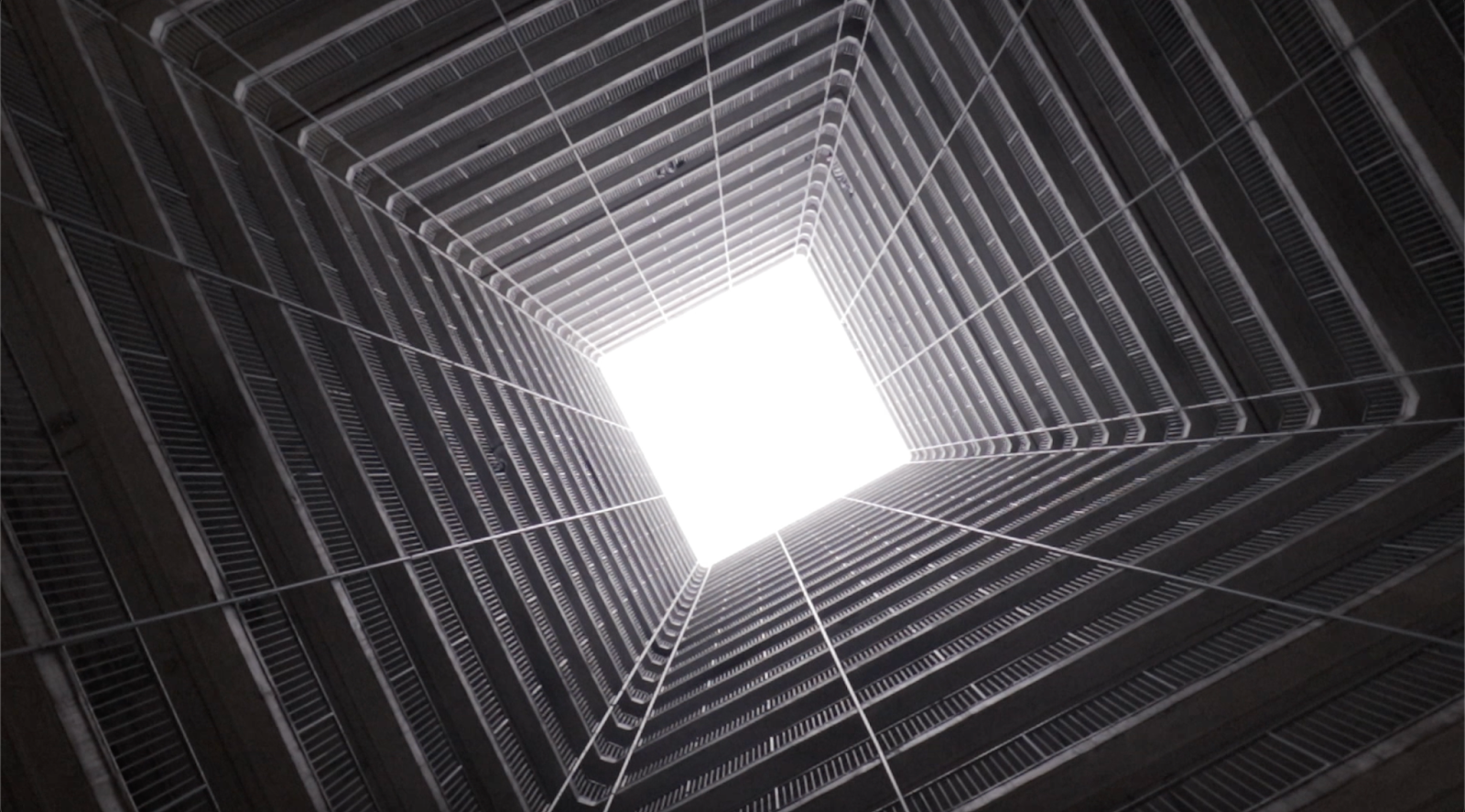

兩棵樹綁上繩子,兩個女孩在中間跳舞,不時挑一下繩子,隨著節奏轉一圈又踩一腳,跨進去再繞出來。時空在來回不斷的穿梭中漸漸消失,只有兩段波長不同卻頻率相似的笑聲此起彼伏——回家吃飯啦——從四樓墜落的喊聲撞破作為邊界的繩子,繩子混沌的殘影在兩個女孩離開後重新回到本體,又被風吹得抖動。

甩著兩條辮子,黝黑瘦小的是李愛莎,她十九歲離開鞍山來到香港前,經常黏著走在前面,比她高出兩個頭又大八歲,扎著單馬尾的姊姊李安娜。安娜帶愛莎邁進近似隧道的門口,十五階前臂般高的樓梯,要走四次才能回家。這是光幾乎進不來的地方,每層除了兩道只有人頭般大的窗戶外,就剩需要聲控啟動的小燈。所以,她們是跺著腳走路的。

房子剛裝修好沒多久,牆壁都是油漆味,長廊經過廁所和廚房後便是一室一廳。左邊叫小屋,是愛莎、安娜還有她們二哥三個人的房間;右邊叫大屋,用沙發和電視隔開的區域旁邊,是她們父親李先生和母親車小姐睡的地方。剛才的喊聲就是這位雙手沾滿乾掉麵粉的車小姐,從廚房盡頭的陽台拋下去的。

2025年7月攝於廚房盡頭的陽台

她們剛搬來鞍山,住的這棟樓由李先生退役後,剛入職的公司承包建設。鞍山被稱為中國「鋼鐵工業長子」——應該說「鞍鋼」——安娜躺在沙發上對愛莎的大女兒說,根本沒人聽過鞍山,但講「鞍鋼」就都明白了——鞍鋼全名為鞍山鋼鐵公司,是中國第三大鋼鐵國有企業。上世紀五十年代初,在政府將重工業列入國家經濟建設的重要位置後,鞍鋼成為中國關鍵的鋼鐵生產基地,更於1997年,在香港交易所上市。

在建設公司就職十二年,如今退休三十二年的李先生說,當初他們公司蓋的房子就是鞍鋼的工廠和公寓,而用的機器,都少不了鞍鋼從石頭煉出來的鋼鐵。李先生的二兒子也在鞍鋼工作,和經常出差的李先生、經常加班的車小姐和外地上學的大兒子一樣,總是早出晚歸。因此,都是長女安娜照顧老么愛莎。

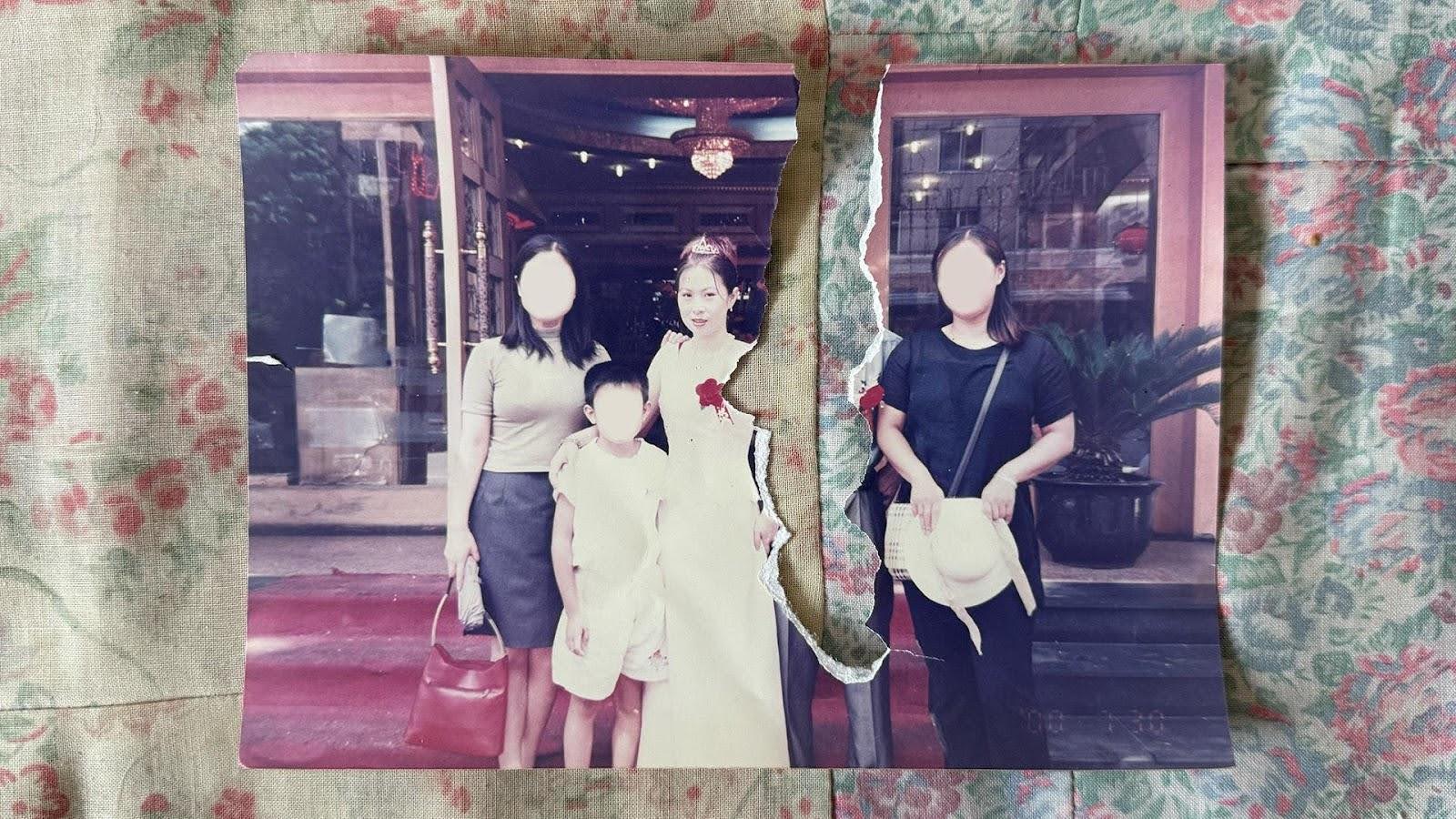

左/愛莎 右/安娜

愛莎出生在十月的黑龍江,李先生進駐的齊齊哈爾部隊裏。安娜出生在六月的遼寧,李先生停留的撫順部隊裏。她們的大哥和二哥都出生在不同的城市。讀著各人身分證上的年份,可以在地圖上找到李先生當兵期間移動的足跡。

1949年,初中二年級且沒錢再念下去的李先生,跟著全班同學走進了部隊。十七歲成為空軍雷達操縱手,離開大連以來,李先生幾乎沒有停在一個地方超過五年,除了將近四十歲,被派到齊齊哈爾部隊當副團長,生下愛莎,轉職到鞍山後,李先生移動的速度才逐漸慢了下來。九十二歲的李先生在多年後回憶四個孩子的身影,只記得老大和老二常吵架,調皮的老二會欺負老大,談起老三安娜時,他只說了,還行,老實,談起老么愛莎時,他也說了還行,然後是一般。

1993年5月——愛莎19歲

愛莎十九歲離開鞍山,大哥也是差不多年紀和家人告別,他們和李先生離開家鄉的年紀相約。二分之一的可能,是這個家的孩子成為「離家者」的機率;近乎三分之二的人生,是他們生活在「外地」的時間。或許「離家者」這個詞彙不夠準確,「外地」的位置也太過模糊,因為在這個從李先生開始本就無根的關係網中,他們並沒有家,充其量只能是「流散者」,他們停留的地方,沒有內外之分,都是「地方」。

他們拿到車票,在這個站上了車,途經幾個站,就下去放幾次風兒,列車的終點站,也未必是他們目的地。研究所修讀飛機設計的大哥後來坐了飛機去美國,而愛莎也換乘了幾個不同的交通工具來到香港,現在要去的地方不明。留在鞍山的安娜和二哥,各自結婚生子後,住在不同的地方,每週會到李先生和車小姐的家一到兩次,愛莎和大哥每年也會回鞍山一到兩次。

每次回鞍山,愛莎都會替還在上小學的女兒們綁兩條麻花辮子,就算院子裏的樹已經消失了,繩子沒地方綁,她都會喋喋不休地告訴她們,以前是怎麼和安娜跳皮筋玩的。

2/ 少女的耳洞(現實)

2025年1月攝於鞍山

洞是危險的。當我在2025年初,聯絡上已經四年沒聯絡,我稱她為大姨的安娜,我媽媽愛莎的姊姊,冰地上就出現了個洞。我從香港來到以前每年暑假都會待上大半個月,已經六年沒踏足的鞍山,雪剛開始融化,大姨帶我們去孟泰公園溜達時,冰地上就出現了個洞。洞裏有根木棍,長度不明,小男孩握著木棍搗騰了許久,被遠處女人的喊聲叫走後,三妹在經過時也攪拌了幾下,摸完木棍的大姨用旁邊的雪洗手,我拍下這個畫面,沒看到洞裏有什麼就跑了,因為她們已經走遠,這個焦段的距離需要跑才跟得上,需要重心放低,才不會在冰地上摔倒。

冰地原本是湖面,從洞的邊緣目測,厚約兩雙手。今年將滿60歲的大姨走在前頭,扶著石地爬下半身高的坡,踩在冰地上跺了兩腳,揮手叫我們下來。雪被推到旁邊,冰露了出來,俯看湖面是大大小小的洞。

大姨將套著平底圓頭鞋的右腳放在左腳後面,腳尖朝外,用力蹬,向前移動十釐米。這就是滑冰,她說。然後,我們就從冰地上大的洞,穿過人走出來的道,走到雪堆裏小的洞。每個洞裏幾乎都是陀螺,還有握著繩子鞭打的人。

2025年1月攝於鞍山孟泰公園

你玩過嗎,我問。大姨說,玩過。小時候還玩啥,我問。大姨說,欻嘎拉哈,就是拋羊骨頭,還有摔啪嘰,撲克牌一翻就贏,然後和泥,拿一把往地一摔,漏出來的窟窿最小的就死。我問,這些你跟媽媽玩嗎。不,大姨說,差八歲怎麼玩?

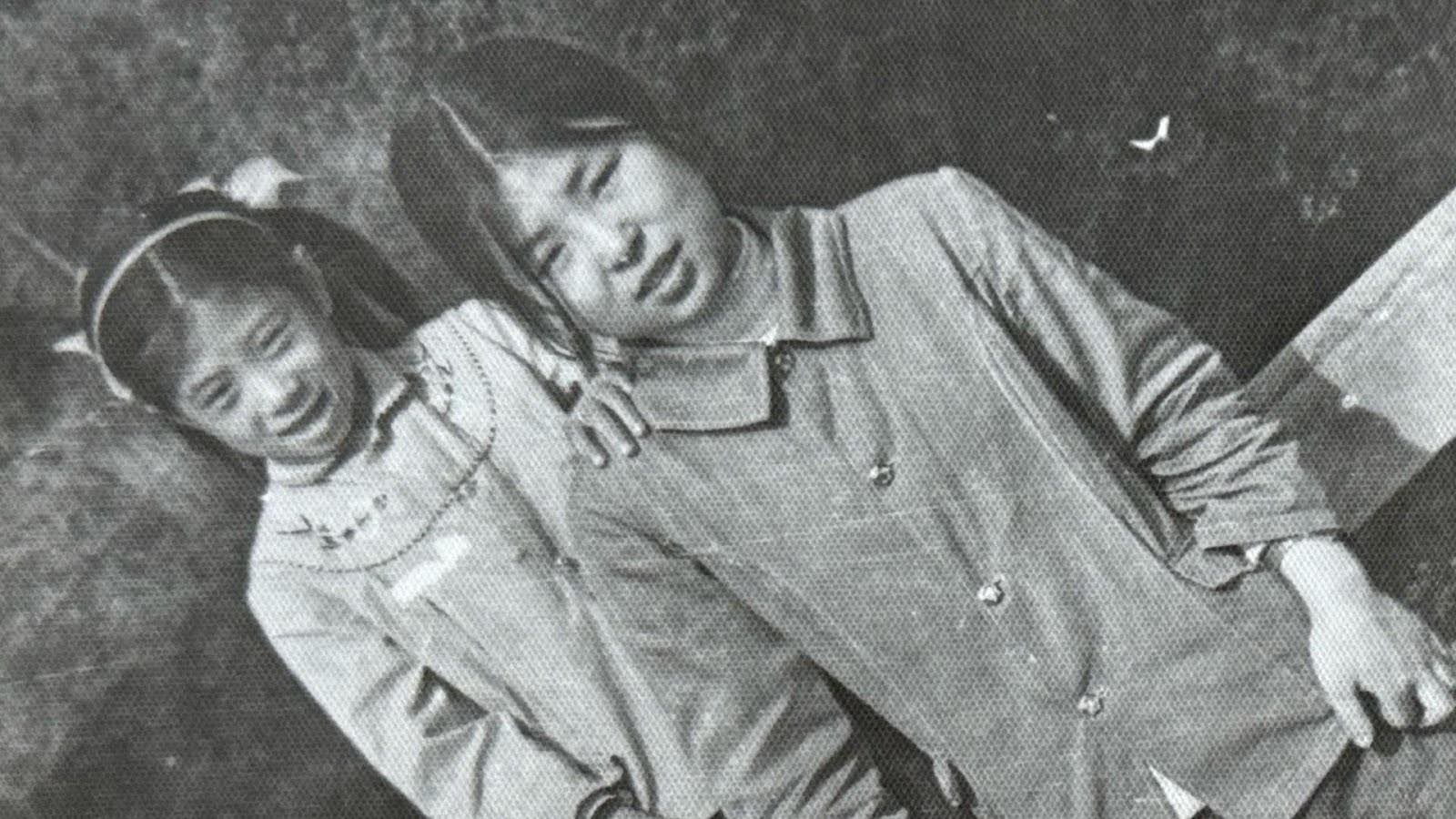

冬天的素材大多都是這種無關痛癢的細節,直到離開鞍山的前一天,我在小屋的閣樓,踩著椅子,爬上門框將一箱又一箱的相冊掏出來後,才找到時機問大姨,關於媽媽的事。大姨告訴我,洞是媽媽初中時穿的,兩邊耳垂,姥姥給的錢,後來還割了雙眼皮,經常拍照,所以相冊裏的主角大多都是媽媽。你媽最愛搗騰,她說,像咱這種人就不照相,多虧啊。

我上班的時候,只有一套衣服,下班洗完乾了就穿,大姨說,我還記得灰色褲子,小花衣服,穿一夏天,然後錢也沒攢下,不知道哪去了。句子背後,是四張一欄,兩列一頁,幾十頁一本,放滿幾個箱子的相紙,翻幾次,媽媽的裝扮就會變幾次:半屏山髮型,黃色連衣裙,玉米鬚瀏海,紫色禮服,珍珠項鍊,齊耳短髮,白色衛衣,水洗牛仔褲,軍服還穿過兩套,室內的是海軍藍,腰帶配槍,室外的在花叢前,軍綠色。

照片裏的照片在小屋衣櫃旁邊,媽媽穿著白紗。老臭美了,大姨說,沒結婚還弄結婚照。還要和結婚照合照,我說。翻到真正的結婚照,媽媽穿的白紗亮片更多了,但旁邊的男人全沒了臉,雖然最初的結婚照也沒有男人。

我們都知道是姥姥,也就是車小姐剪的。在媽媽和爸爸離婚後,姥姥中風長期在家,每隔幾天叫姥爺,也就是李先生,將櫃子從左搬到右,從裏翻到外,剪掉所有不喜歡的東西。東西消失後就留了好多個洞。

2000年7月——愛莎26歲

你媽高中老多對象了,大姨掀開一頁又一頁。我想起媽媽談了兩年的初戀,高中畢業前,對方因為家庭和學業原因提出了分手,後來媽媽才不想待在鞍山。大姨說,他家有錢,看不上咱這家庭,但那小子也不樂意,你媽出發的時候還是他開車送的。

想的不一樣,大姨說,你媽前衛,咱就老古板。你活得快活,我說。不快活,吃沒吃到,穿沒穿到——你看你媽那時候還沒割雙眼皮,是不是長得不一樣,人變化多大——你媽就是缺錢花的——大姨本來在談母親的對象,沉默五秒後,一句話卻突如其來冒了上來——你媽就是缺錢花的——承接的前文不明。她繼續說,以前大手大腳慣,缺錢就感覺受控制了,所以就——

你媽就愛出去——我在聽到大姨講到小時候姥爺多麼不著家,三個孩子如何逃家去玩時,我就想到十幾分鐘前她說過的話——你媽就愛出去——

「開路りました」,每次出發前,我們都會喊出這個中日語混雜的句子,在香港,或是鞍山,只要有媽媽,或是大姨在的時候。出發去孟泰公園滑冰前,大門開了,我們「開路りました」,聲音此起彼伏。

最後幾本相冊是我和妹妹們小時候的照片,大姨說,我長的像爸爸,二妹像媽媽,三妹是混合。相冊合上的背景音我加了初六晚上的鞭炮,鞭炮在白天會將雪染成血色,當雪被要走的人推到旁邊,路也變了血色。

2025年1月攝於鞍山

二妹發來了媽媽的照片,在我將文章雛型傳過去後。原來媽媽去世前兩年來過鞍山陪16歲的二妹割雙眼皮,在我搬離家的那一年冬天。

那時她精神狀況還不錯,二妹說,回來之後疫情開始才變差。

3/ 青年的船(記憶)

愛莎是坐船來到香港的,經深圳入境。船從海南島出發,那是愛莎離開鞍山後的第一站,也是中國最南的城市。愛莎曾說過,這是她想像內能跑到的最遠的地方。

高中畢業,愛莎先是在鞍山某所現已結業的大酒店當服務員,實習期間還去過北京培訓,安娜說,但效益不好,老是自己交錢給自己開獎,後來就不幹了,去了海南島。

穿上款式不同的白色襯衫,黑色短裙,愛莎在櫃檯前跟隨以前同樣的流程,替客人辦理入住退房,本來計劃繼續留在海南島生活,直到某天放在置物櫃裏,從鞍山帶過來的18K項鍊被人搶走,才決定離開。愛莎說,那人還是我朋友,當面搶走的,然後就消失了。安娜說,海南島太亂。

渡輪,1994年,要給一百塊錢才能下去,不然就要原路返回。當初深圳屬開發城市,進出需要邊防證,從海南島來的愛莎只好掏出一張紅色鈔票。跟著在碼頭接她的同學姊姊,愛莎來到離香港一線之隔的深圳。深圳是那種,安娜說,我接完你之後就跟我沒關係,都沒有親情,給個暫時睡的地方都沒有,算她挺能耐。

話務員是愛莎來深圳打工的第一份工作。你得學會廣東話,安娜說,她就挺會,聽收音機學的,雖然學得也不全,有時候也不正宗是不是。愛莎的女兒說,還行。雖然,愛莎在深圳認識香港的黃先生,亦即後來三個女兒的父親時,她的廣東話已經可以順暢交流,不過,嫁到香港二十多年,口音還是沒變化,能聽得出不是在這裏出生的。

最正宗的普通話,車小姐生前常和孫女們說,就是咱們東北話。東北三省,屬黑龍江的口音最標準,十多年後的台北,一位來自黑龍江的東北人這樣告訴愛莎的女兒。齊齊哈爾就是黑龍江,安娜說,當初從齊齊哈爾坐火車,到瀋陽中轉站倒車到鞍山,通勤火車都是鞍山人,他們開口,我就合計鞍山人說話怎麼這麼隔應(註1),現在聽久了沒有感覺。我來這裏的時候已經十六歲,口音還是有點齊齊哈爾,安娜說,改不了。

聽著安娜說話的人分不清,到底甚麼是齊齊哈爾口音,到底甚麼是鞍山口音,到底誰是正宗,誰不正宗。

註1:令人不舒服