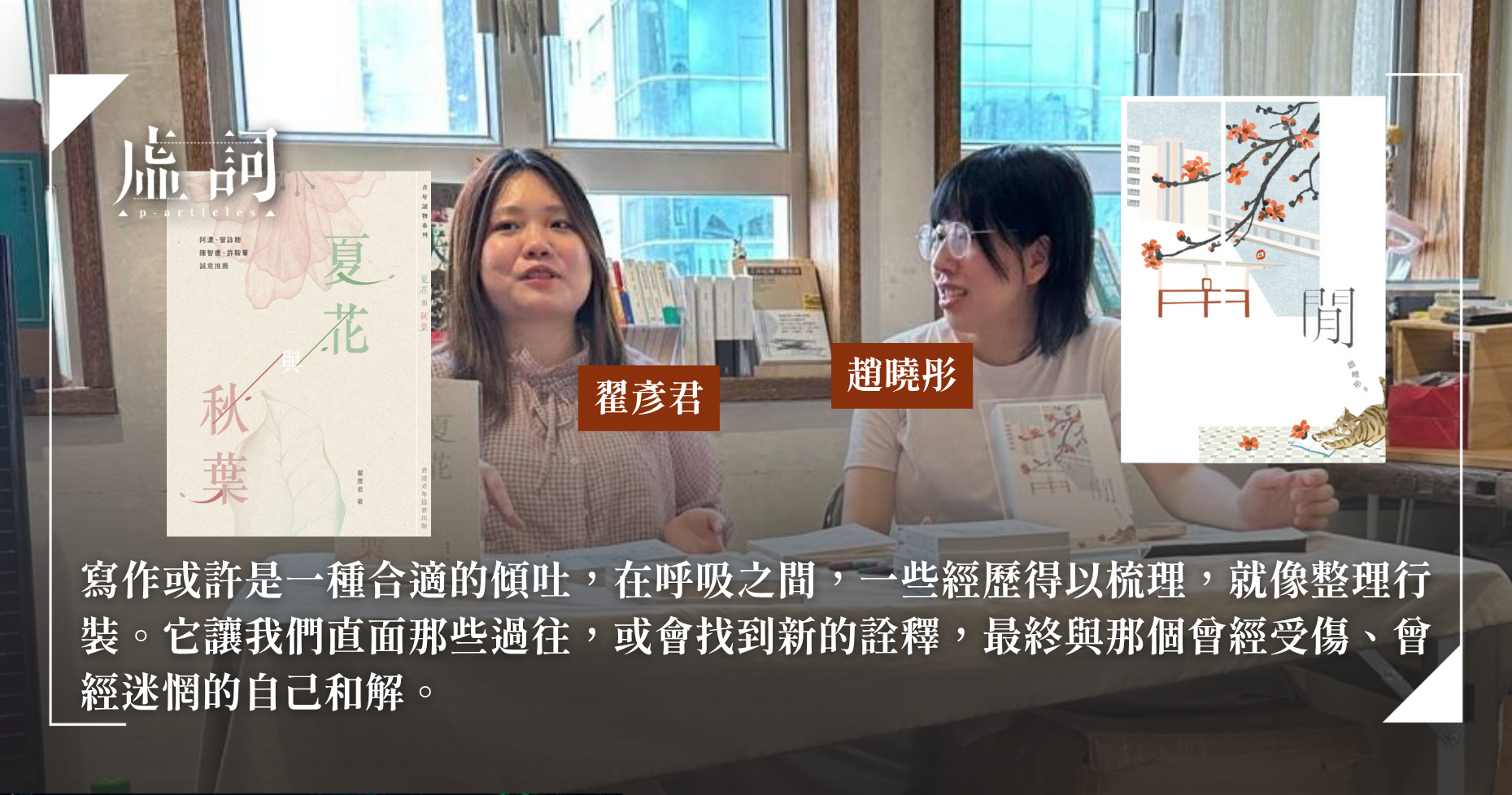

書寫,與曾經的自己和解 ──翟彥君《夏花與秋葉》和趙曉彤《閒》新書分享會活動紀錄

報導 | by 孔銘隆 | 2025-11-18

散文源於自身,寫作時不得不挖掘那些私密的記憶。這種對過往的凝視,可能粗暴,也可以很溫柔。最近我參加了多場新書分享會,內容包括經歷自述、教學分享、文本細讀、詩觀爭辯,林林總總。但這場分享會中,兩位作者卻以近乎剖白的語調,談及成長的痛點,最終引導聽眾回歸各自「曾經」的分享。翟彥君與趙曉彤在界限書店對談她們的新書《夏花與秋葉》和《閒》,並以「我曾經……」為引,跳脫傳統新書分享會的單向講述,與聽眾談及成長的傷痕。分享會上,她們沒有對文本作過多詮釋,更多談及的是創傷、和解與寫作的意義。兩人從各自的寫作起點談起,一路回溯校園經歷、自我認知的迷惘,最終闡述寫作如何從一種自我掙扎,昇華為連結他人的橋樑。

寫作的初始:沉悶與反叛的求學經歷

出版的緣由,可能宏大,也可以很個人。對翟彥君而言,出版的念頭是在辭去中學教職後才真正萌生,她希望將自己的成長與教學經歷沉澱後,與同路人分享。《夏花與秋葉》按照她的成長軌跡編排,若讀者是中學生,她希望他們能看見她從青澀到成熟的經歷;她也希望教育界的同行,能看見教育中不同的可能。

趙曉彤寫作的種子,則源於「極致沉悶」的中學時代。她就讀的中學不太注重學業,課堂內容淺易,這份沉悶將她推向書本。她甚至認為整間中學最有趣的地方便是圖書館。在這樣的教學背景下,她從不愛看書的學生,變成圖書館的常客。為了消解課堂的無聊,她養成了課前借書、上課閱讀的習慣,藉以打發時間。

正是在用書本解除苦悶的求學時期,她萌生了成為作家的念頭。這個想法純粹而直接:「我要寫一本書。」這份堅持,她後來歸因於性格中「堅持和不放棄」的特質。中學二年級,她寫下十萬字小說,用A4紙列印出來,釘在活頁簿上,竟在那個不愛讀書的校園環境中,獲得同儕的追捧與傳閱。這份來自同儕的善意與鼓勵,成為她寫作路上第一道溫暖的光。她笑言,當時的同學們看完後會興奮地與她討論,甚至有幾位至今仍會買她的書。這段經歷,讓寫作從一開始就與「分享」和「連結」緊密相連。

翟彥君對文字力量的感知,同樣始於少年時期。小學三年級某天,她在公共圖書館的成人圖書區,偶然讀到一本關於饑荒下人相食的小說。文字令她代入情景,哭得很厲害,那種切身的悲哀,讓她感受到文字的感染力。自此,她不斷閱讀,從描寫殘酷人性的故事,到日本兒童文學作家安房直子筆下溫柔的童話。她憶述,小學時不交功課、不聽課,常被老師針對,家庭也處於「放養」狀態,內心孤獨。她模仿書中主角,透過一個揉捏窗外景色的手勢,在想像世界中尋找慰藉。這份童年時對文字的依賴,雖然未直接轉化為成為作家的宏願,卻為她日後的寫作埋下了情感的底座,用寫作尋找情感共鳴,安放自我。

來自校園的權力傷害

兩部作品的底色均是成長,分享會中也難免多次提到校園。兩位作者不約而同地分享了來自師長的負面經歷,這些經歷深刻地影響了她們的成長,甚至成為無法消解的痕跡。

趙曉彤中學時曾經歷師生之間的不愉快事件,這些經歷讓她深刻體會到權力不對等帶來的傷害。這份恐懼,使她極度抗拒成為一名老師。因為寫作而衍生的被窺看與誤解的可能,也讓她對「公開」這件事有了更早、更複雜的理解。

翟彥君的創傷,則源於一種「被肯定」的壓迫。她自小被老師稱讚有繪畫天分,但這份「天分」卻成為她的枷鎖。有次為了參加花燈比賽,視藝科老師在周日早上打電話催她起床回校,並否定她辛苦完成的作品,要求她將花燈拆掉重做,只為追求更完美的作品,投至比賽。最終雖然獲獎,卻讓翟彥君對藝術創作產生了厭惡。

「我變成不喜歡被人說我畫畫有天分」,這份讚賞變成了壓力,畫畫從熱愛變成了逃避讀書的工具。最終,在大學選科的最後一刻,她毅然放棄師長期望她選讀的藝術系,選擇了中文教育。這段經歷讓她明白,即便是善意的期許,一旦與權力結合,也可能扼殺一個人最純粹的熱情。同樣,她在小學時因寫作作品傾向抒情,被老師批評「只會寫抒情文」,創作風格單一,甚至讓她將之視作錯誤,使她日後對自己的寫作感到自卑,潛意識中覺得自己在這個領域「很難理直氣壯」。這些來自校園的微小或巨大的傷害,都在她們心中留下了長久的印記。

揭露與和解:用書寫去療癒

如果說創傷是寫作的源泉,那麼書寫本身,則是療癒與和解的方式。兩位作者都提到這一點,尤其翟彥君更在書中勇敢地坦露自己「高功能自閉症傾向」的特質。她形容自己需要像看說明書一樣,去學習社交規則,例如如何透過特定的行為模式讓別人感受到尊重。書寫這些創傷之前,她曾覺得內在的掙扎是徒勞的,外人或許只覺得她「怪怪的」。將這件事坦誠地寫出來,雖然需要很大的勇氣,但卻能將內心的纏結梳理出來。她說:「出了這本書之後,其實我很慶幸我有勇氣去寫這件事。」

這份「暴露」,意外地收穫了許多讀者的共鳴。不少讀者私下聯繫她,表示自己有類似的困擾,而翟彥君的文字讓他們感到被看見、被理解。這種隱藏的共通性,通過書寫得以顯現,讓孤單的個體找到了同行的伙伴。翟彥君希望,透過暴露自己的「缺陷」,讀者能夠學會接納自身的不完美,特別是希望老師和家長,不要用單一的標準去要求孩子。

趙曉彤的療癒之路,則與她後來成為教學者的身份密不可分。儘管曾極力抗拒,命運卻讓她走上了教學崗位。在接觸過度活躍、有特殊教育需要的學生的過程中,她彷彿看到了過去的自己。她回憶起大學時,僅僅是走進課室這件簡單的事,都曾讓她產生巨大的心理障礙,甚至會在教學樓下的草地繞圈,用各種理由拖延。在認識到「特殊需要」這個概念之前,她習慣「用道德去攻擊自己」,將這一切歸咎於自己的懶惰或不夠好。

然而,當她以老師的身份去理解學生的「不明白狀態」時,她也開始理解了自己。「我看着我要照顧的學生,我就好像看到我自己。」這份共情,讓她終於能夠與過去那個備受困擾的自己和解。當她讀到翟彥君書中關於自我診斷的段落時,產生了強烈的共鳴。她意識到,許多內在的掙扎,並非道德問題,而是需要被理解和接納的特質。教學與書寫,成為她們自我療癒、重塑認知的方式。

從自我宣洩到與外部連結

寫作的意義是什麼?這個宏大的問題,在兩位作者的分享中,被還原為一個動態的、不斷演變的過程。它始於個人情感的抒發,最終指向與他人的連結。

翟彥君的早期創作以新詩為主,她形容那是一種純粹的「宣洩」,將工作、社會中積累的負面情緒,透過意象化的語言隱晦地包裹、釋放。那時她不太在意別人對自己詩藝的評價,因為她認為寫詩是為了自己。然而,隨着人生階段的轉變,遭受社會打磨,尤其是在成為老師後,她的心態變得柔和圓滑,寫作的文體也從新詩轉向散文。她開始「寫給別人看」,而讀者的反饋,也往往超乎她的預期。

她分享道,有同行的老師在文藝月刊上讀到她的文章,被深深觸動,而那個觸動點,卻是她自己從未想過的。這讓她意識到,作品一旦完成,就有了自己的生命,讀者的解讀會賦予它新的意義。寫作,從一個隱藏自我的樹洞,變成了一道與世界交流的窗。這個轉變,也為她日後決定出書,將更私密的經歷公之於眾,加強了信心。

趙曉彤則更直接地提出,探討寫作的意義是沒有意義的,作者唯一能探討的,是自己是否真的喜歡寫作。而作品與世界的聯繫,則是一件無法控制、也只有讀者才有資格賦予的事情。這個領悟,來自她被學生「逼」着開設Instagram帳號後,陸續收到的讀者私信。

這些來自陌生人的訊息,告訴她某一篇文章如何幫助他們想通了某件事,或在某個困境中獲得了力量。這讓她深刻感受到,將私人的文字出版,讓作品去接觸世界,確實有其不可替代的價值。正是這些來自遠方的迴響,給了她繼續書寫、繼續「暴露自己」的勇氣。因為她知道,這些文字不再僅僅屬於她自己,它們已經在另一個人的生命中,發生了真實的聯繫。

「我曾經⋯⋯」:用表達療癒

分享會的尾聲,兩位作者帶領一個我稱為「我曾經……」的互動環節,她們邀請在場的每一位聽眾,在一張紙上寫下或畫出關於自己「曾經」的一件事。這個簡單的儀式,將對談的主題從作者延伸至讀者,鼓勵聽眾分享。

在柔和的氣氛中,聽眾開始分享自己的故事。這些分享,雖然簡短,卻與兩位作者分享會、書寫經歷相似,無論是被世界厭棄的孤獨、被權力傷害的經歷,還是用書寫對抗遺忘的渴望,都呼應了對談中的主題。這個分享環節,彷彿跳出了「兩本書」和「兩位作者」的界限,而昇華到一個公共的啟示:只要願意書寫、談論「曾經」,它或許不會再輕易刺痛當下。

每個人在這一段路都各自有一個行囊,裏面裝滿了過往,有創傷、有喜悅。這次分享會,翟彥君與趙曉彤都打開了一點她們的行囊。寫作或許是一種合適的傾吐,在呼吸之間,一些經歷得以梳理,就像整理行裝。它讓我們直面那些過往,或會找到新的詮釋,最終與那個曾經受傷、曾經迷惘的自己和解。