詩歌 | by 娜塔莉婭.埃斯基韋爾.賓尼迪斯 | 2024-02-05

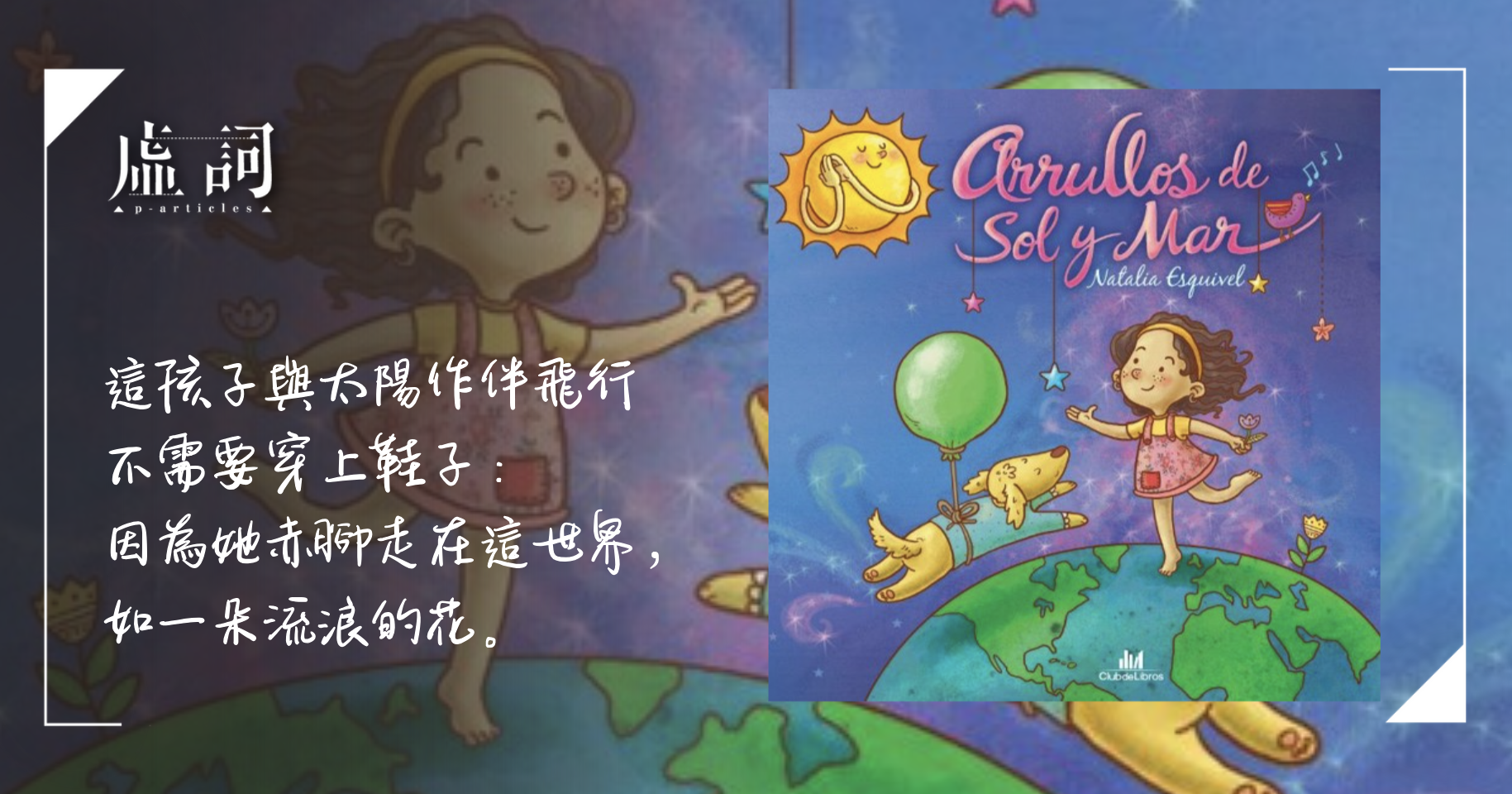

娜塔莉婭.埃斯基韋爾.賓尼迪斯(Natalia Esquivel Benítez)(哥斯大黎加聖荷西,1973年12月15日出生)是哥斯大黎加/西班牙作曲家、結他手、創作歌手、詩人、翻譯、教育家和研究員。她的音樂專輯、教育書籍和詩集由大型出版社出版,最近出版的書籍包括:《Andamios de lluvia》(Poiesis Ediciones,2021年)、《太陽與大海的搖籃曲(Arrullos de Sol y Mar)》(Club de libros,2021年)、《Cancionero Nana de la luna: Poemas y Música para cantar, jugar y soñar. Vol. 1》(Ocarina Ediciones,2020年)。娜塔莉婭·埃斯基韋爾·賓尼迪斯的詩被收錄於由Carlos Javier Jarquín編纂的《星球之歌:地球上的兄弟情誼(Canto Planetario: Hermandad en la Tierra)》第一卷(H.C EDITORES,Amazon.com,2023)。 (閱讀更多)

【新書】《敘香園往事》〈敘香園飯店——銅鑼灣(1962年–1987年)〉

散文 | by 李恩霖 | 2024-02-05

香港百年餐飲業歷史,少不了一筆寫敍香園。第一間創辦於1926年,屹立於中環德輔道中,是街頭熙來攘往的一抹風景。敍香園先後開辦五間分店,分別位於中環、銅鑼灣、油麻地、尖沙咀和灣仔,是著名的粵菜餐館。敍香園家族後人李恩霖(Roger),透過多年資料篩選及整理,以口述歷史的方式寫成半自傳式的家族及餐廳故事,平實記錄背後卻有一份動人的溫情。 (閱讀更多)

訓詁

古人會把濕透的郵票,放在膠紙上風乾。這時,郵票原有的背膠已經融解,取而代之是不完整的郵戳,油墨漫漶或乾涸,猶古之刺配。待郵票乾透,便把它放進郵票簿,固定在透明腰膠之後,那裏就是它的終點。原來一個以旅行為使命的郵票,只得一次遠行的機會。離開了它的產地,越洋過海之後,它便只剩下收藏的作用,或偶爾被展示的作用。 (閱讀更多)