SEARCH RESULTS FOR "痛苦"

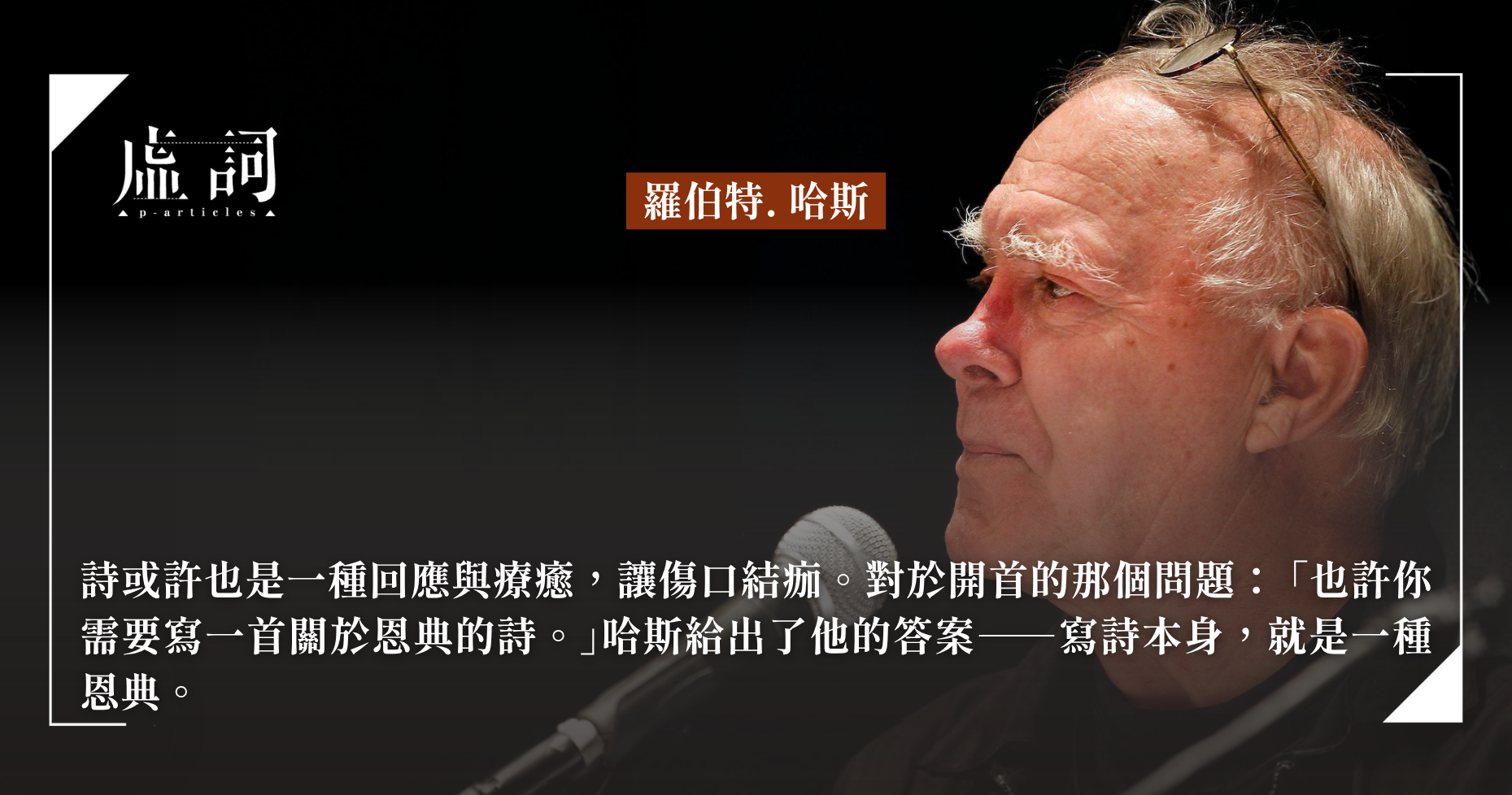

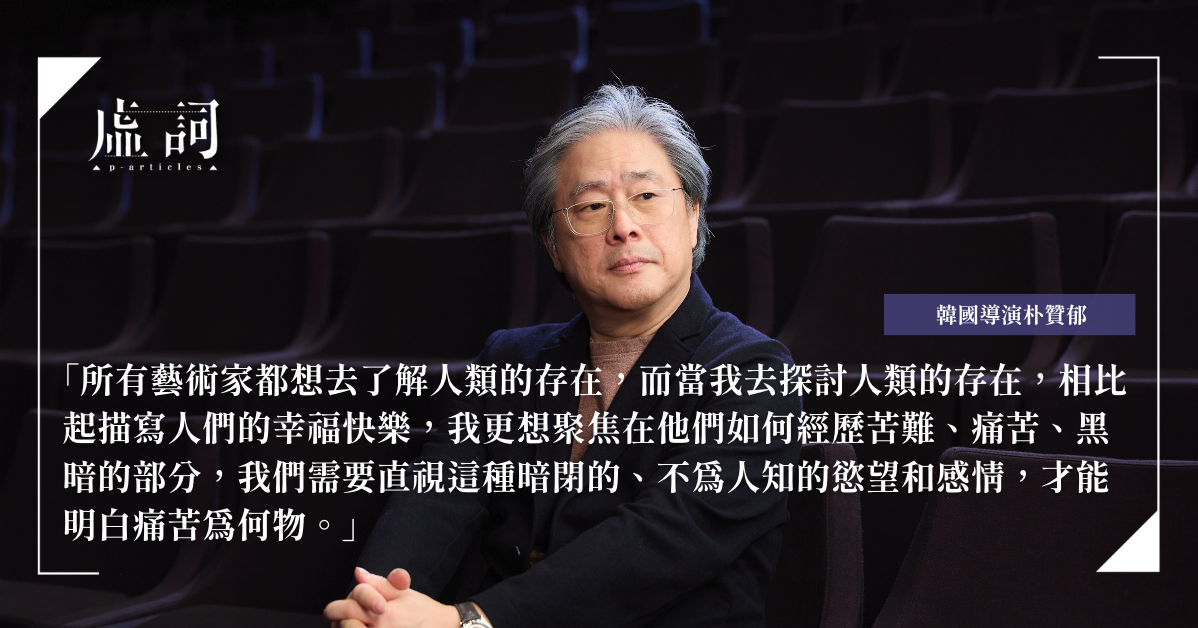

韓國電影大師朴贊郁訪港 談成長及暗黑系電影背後:相比幸福更想聚焦人的痛苦

報導 | by 黃桂桂 | 2024-02-29

M+Cinema去月舉辦「細思極恐:朴贊郁回顧展」,並請到韓國導演朴贊郁來港出席大師班。黃桂桂整合大師班及傳媒訪問內容,當中朴贊郁談及如何看待「暗黑」、自己的暗黑歲月、父母的薰陶,也說到自己在片場的慣常做法,讓我們由此發現這位「暴力美學大師」的細思極「柔」處。

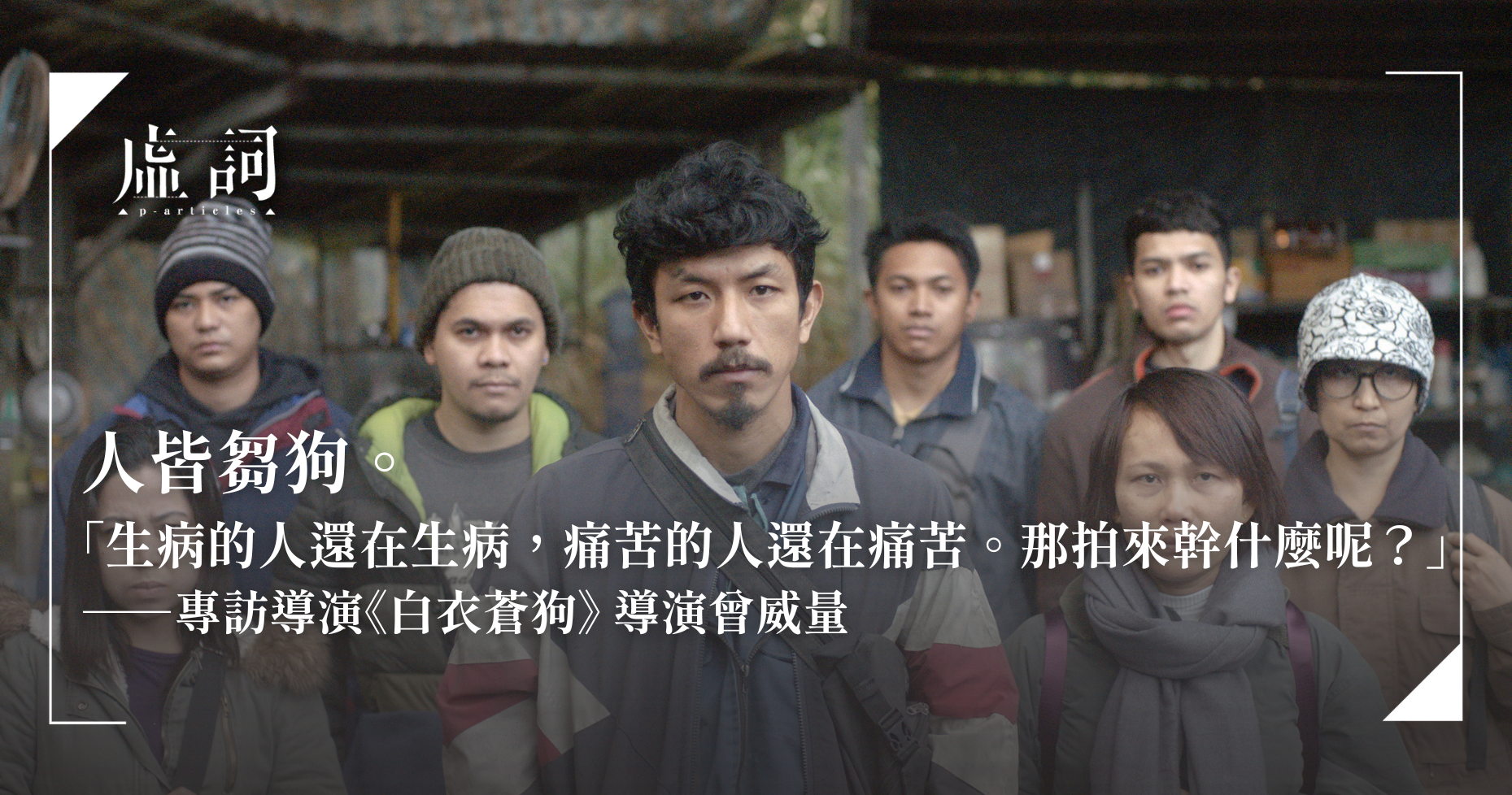

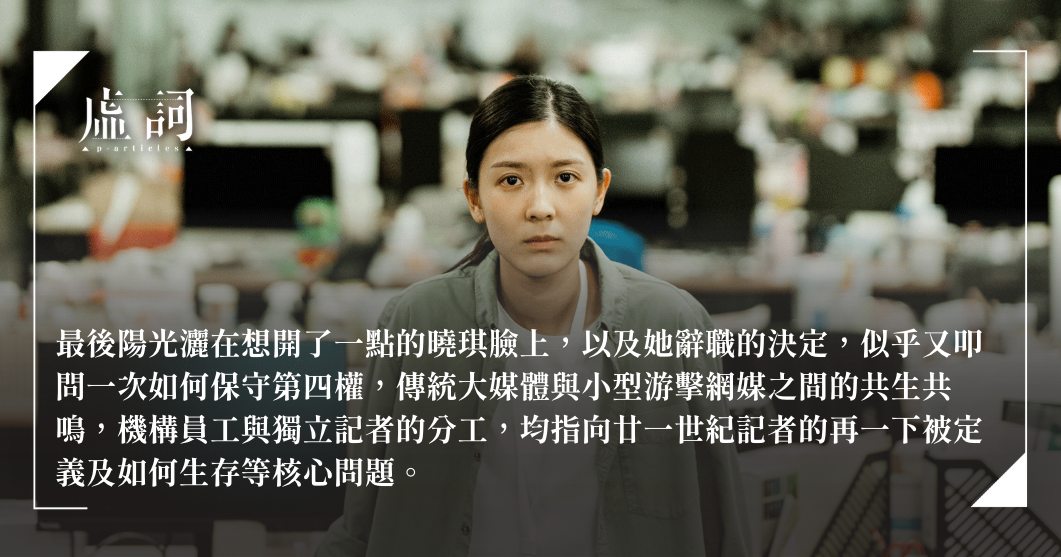

《白日之下》—— 讓新聞及弱者超越旁觀痛苦的視野

影評 | by 肥力 | 2023-11-07

由簡君晉執導、爾冬陞監製的《白日之下》改篇自真實事件,肥力將開首情節形容為:「將所有香港護養院可見幾乎一切最壞情況共冶一爐」,電影借主角新聞記者曉琪之眼,重新叩問了新聞作為「第四權」的特質,也旁觀他人痛苦,以報導的視角來超越單一事件的悲情,呈現關注社會現狀的高度。肥力在此發現香港觀眾比較薄情,難以為別人的不幸而傷感,但反而會為一些不憤、無可奈何的事情而共情。

26歲烏克蘭數學家、詩人因戰爭痛苦自殺 遺書表達對基輔與莫斯科的愛

報導 | by 虛詞編輯部 | 2022-03-30

正在俄羅斯求學的烏克蘭數學家奧爾梅佐夫(Konstantin Olmezov),日前因對失去自由感到絕望,在莫斯科自殺身亡,終年26歲。這名喜愛寫詩的數學家在遺書裡表明,自己之所以選擇死亡,是為戰爭的每一方都感到痛苦,對他來說,「不自由比死亡更可怕」。