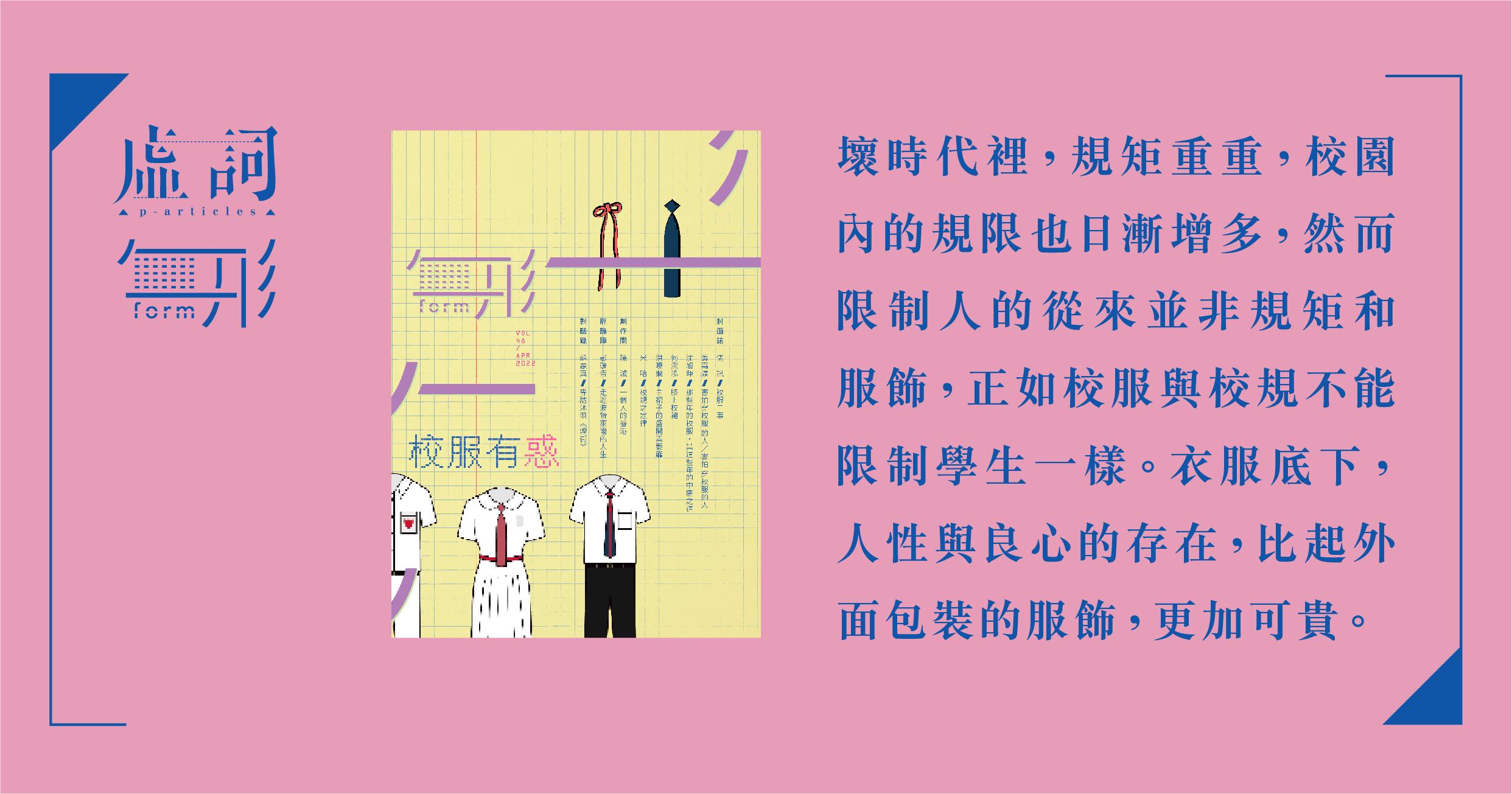

SEARCH RESULTS FOR "校服有惑"

【虛詞.校服有惑】頸喉鈕

小說 | by 蔡崇智 | 2022-04-30

捋起衣袖,鬆開頸喉鈕,校呔丟在地上,灰白的校服濕貼青春卻發臭的肉體,校服代表了中學時期的種種回憶,有一些像青春偶像劇,但同時亦有一片狼藉之中匆匆離散,一種被逼遷的感覺。學生證有限期,校服就算不會過時,都會成為青春的喪服,時間的白髮。

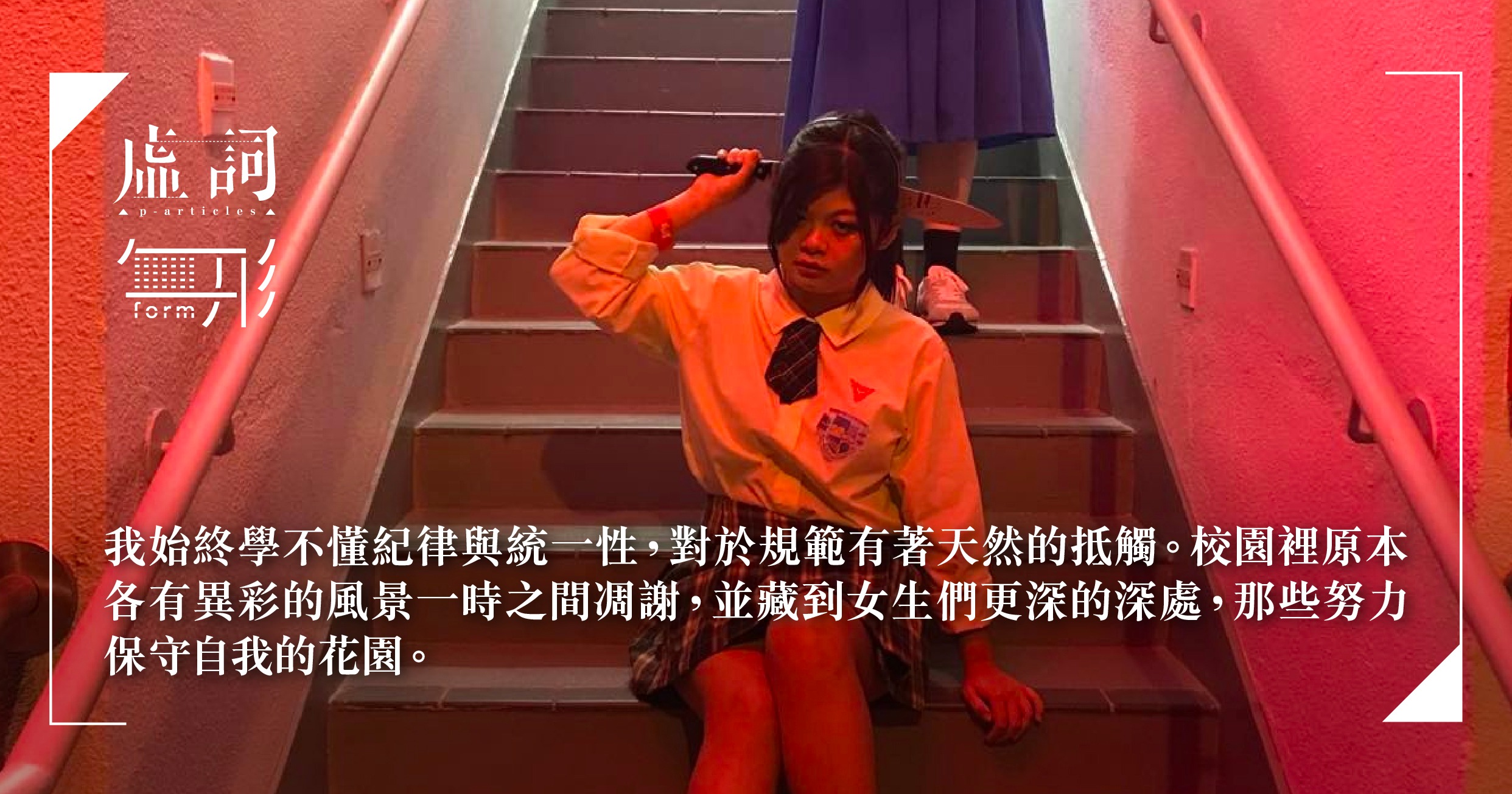

【無形.校服有惑】膝上校裙

散文 | by 何潔泓 | 2022-04-28

回想十七十八歲的時光,何潔泓形容是溫柔得那麼與世無爭,早上醒來、中午吃飯、下午放學、黃昏拍拖、晚上睡覺,不會失眠、不會陷在深夜的寂靜裡,偶然在被窩裡會有戀愛的苦澀、對龐然未知世界的無可奈何,但都是幸福的懊惱,如純白的校裙般純粹,青春可以浪擲而沒有後果,錯失了便追回來,時間等人。

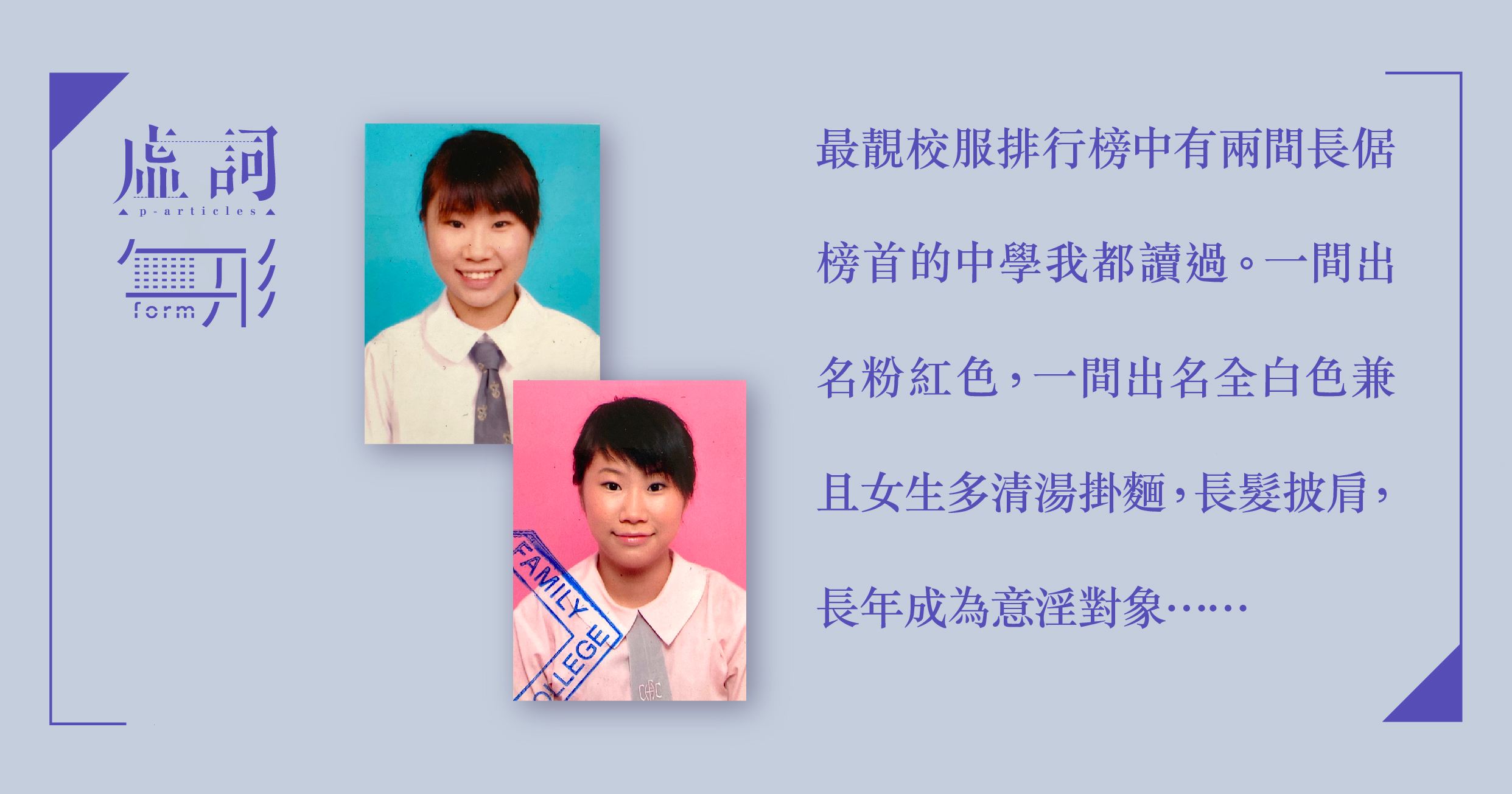

【無形.校服有惑】那些年的校服,與這些年的中庸之道

散文 | by 沈旭暉 | 2022-04-26

回望家中塵封的校服,沈旭暉憶述,當時懂得打扮的同學,總能夠在千篇一律的校服,往「非建制」方向變出不同花樣。另一方面,學校領導又會在校服之上,再賦予種種「建制」標記的花花草草,像領袖生章、學生會章之類。在兩極之間遊走,正是校園生存智慧。