後超人時代

黃戈傳來以「超人」為題的散文。他指出《超人迪加》作為他的童年回憶,有著無可磨滅的地位,每集都有特定主題,但其描寫的神性與人性,是整部劇的關鍵思辨,甚至挖掘出克蘇魯神話的暗影。黃戈藉由回憶該劇的經歷,探討懷舊情感、人性與神性的交織、文化版本的差異、成長過程中對童年記憶的重新解讀,以及他對自我身份的反思。 (閱讀更多)

廢話文學

潘逸賢以「廢話」為題傳來散文一篇,透過重沓、喋喋不休的文筆講述一個「廢話」連篇的故事。透過故事、事件、時間與目的的剖析,反映了人類在生活與創作中尋找意義的過程。然而,潘逸賢認為很多人終其一生只是漫無目的的故事,映射出生命本就如同廢話那樣荒誕。 (閱讀更多)

一場有關宏觀的自我辯論

王崢於赤道的早晨每天準點在七時到來,他仍然無法入睡,手機中是仍在播放的新聞和教程。隔壁遲到的水聲彷彿匯聚成了一陣鼓點,讓我懷疑過分壓抑的花園中竟有人在深夜奏樂。他指出新加坡的新聞永遠是「雅俗共賞」,不論新聞內容易甚麼,最後只會得出「看人怎麼想」的答案。新加坡總在宏觀的事物中尋找確幸,他們藉由美國航天局發射了第一顆人造衛星,但也會為咖啡的濃度爭論不休。來到新加坡三年後,王崢開始對宏觀事物徹底失去了興趣。 (閱讀更多)

這些日子以來

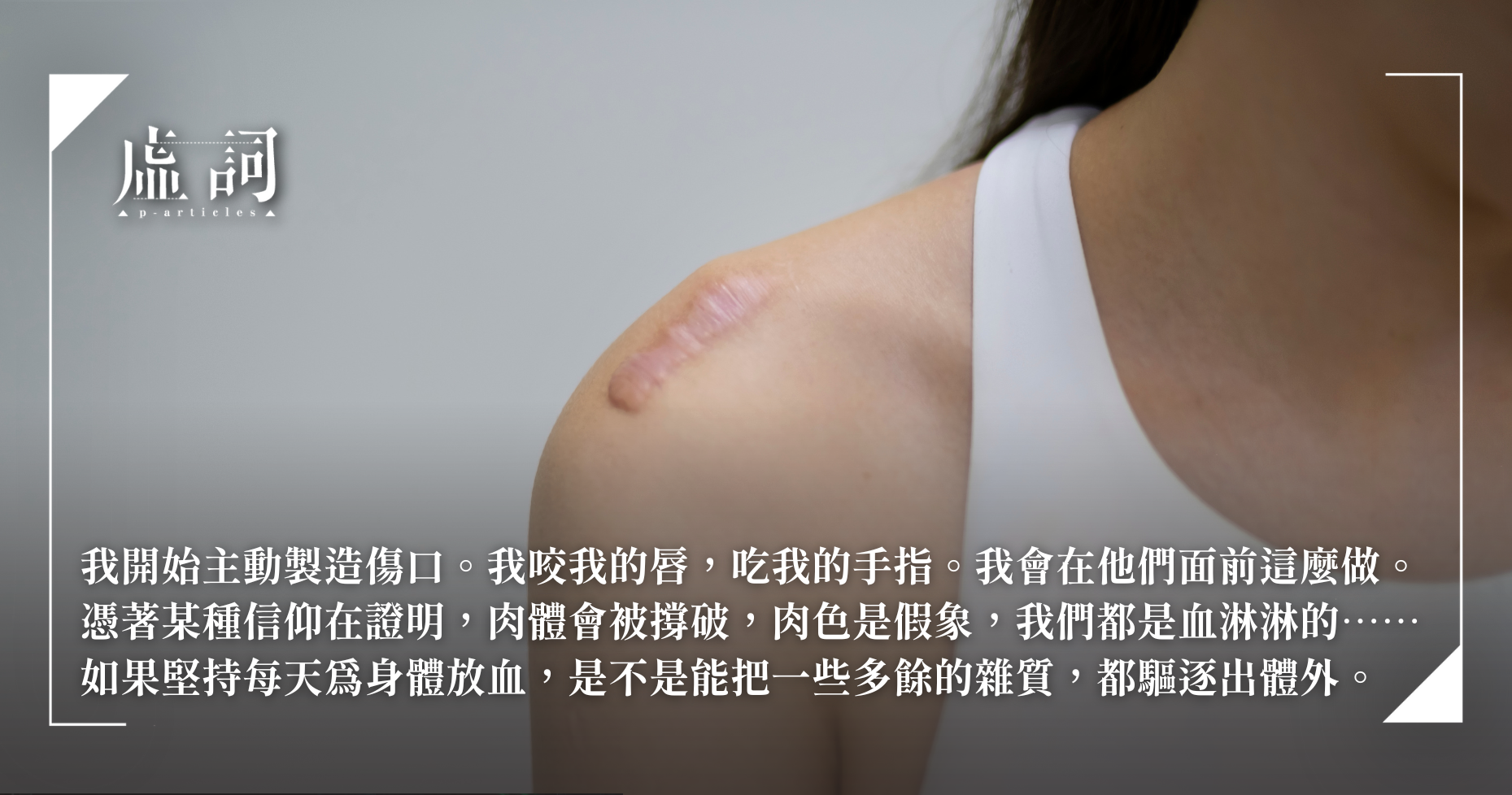

散文 | by 小煬 | 2025-03-19

小煬以「絕望與生存掙扎」為題,傳來散文一篇。鈍針持續擊打,好似反覆撞墻。起初像被蜂蟄了一下,幾分鐘過後,他的頭變成木的,不斷被劈開。核磁顱部經絡刺激,好駭人的名字,據說可以讓他強制「開機」。當小煬等著,數著秒,閉上眼又睜開,時間沒有動彈。好漫長,光是為了活著,就要經歷這麼漫長的折磨。 (閱讀更多)