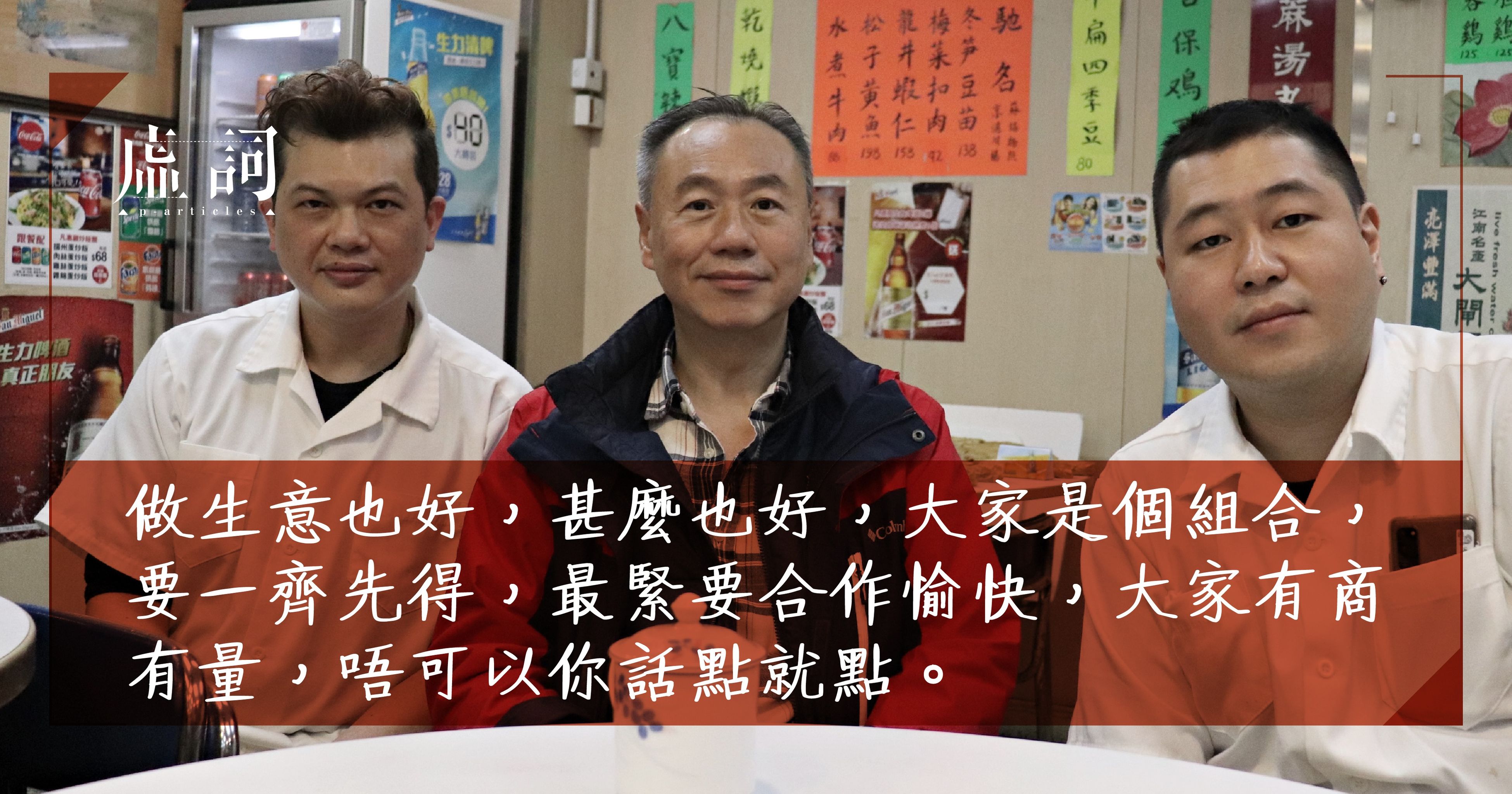

從上世紀的六十年代開業,後來從盧押道的舊鋪搬到現址,「上海三六九飯店」歷經三代交替,對於經營餐廳的心得,對於灣仔的面貌變遷,對於軒尼詩道的各種變化,承傳著「三六九」這個品牌的戴氏父子,自有說不完的故事。 (閱讀更多)

由夢想到生存,《狂舞派3》中的本土深情——訪導演黃修平

早前聽到《狂舞派3》將要上映的消息不禁在心中驚嘆,「《狂舞派2》上畫咁大件事無人講?兼且落埋畫我都唔知?」細問之下,才知道《狂舞派2》沒有在我們的現實生活中上映過,而是穩藏在《狂舞派3》之中。事隔8年,時代轉變了,導演黃修平拍電影時的心境亦有所轉變。 (閱讀更多)

【我們走過軒尼詩道街頭】灣仔的直立藝術村,香港驚奇——訪富德樓 May Fung

位於軒尼詩道、樓高十四層的「直立藝術村」富德樓,或許就如艺鵠負責人馮美華所言,是一個文化沙漠的奇跡。今日的富德樓,除了樓上書店,還相繼進駐了文學團體、哲學普及團體、民間教育團體等等,已是遠近馳名的藝文地標。但富德樓的故事,得從2003年說起。 (閱讀更多)

Golden Scene自家戲院「高先電影院」今日開幕 董事總經理Winnie :希望提供一個做夢的空間

報導 | by 虛詞編輯部 | 2021-02-18

電影院在農歷新年假期後重開,Golden Scene自家戲院亦在今日(18日)開幕,董事總經理Winnie Tsang今日出席開幕典禮,而她亦曾經在訪問中說道:希望電影院可以為觀眾提供一個做夢的空間,可以沉浸在電影之中。 (閱讀更多)