【教育侏羅紀】文學性太強就不是中文?──淺談文學科和中文科的迷思

接下來是文學課,我習慣比課堂早些許到達課室,打開燈、投影機、冷氣機,有時安排創作活動的特別座位。鐘聲響起,學生便從不同班別離座,走過相同長廊、樓梯,拐彎到達有我在內的空間。他們會埋怨路途遙遠,如涉江,年級漸長,所屬樓梯便越來越高,要走到我常用的二樓課室,就必須往下與更多的肩頭碰撞,尤其低年級同學不受規矩,亂碰亂撞。我不知道這段說話文學性如何,又或是大家的解讀有否歧義,而今天他們的煩惱不止於路程,反是對語文的質疑──他們的作文被中文老師指文學性太濃,全員只是合格上下,還在萬目睽睽下被義正辭嚴警告:我們現在讀的是「中國語文科」,不是「中國文學科」。

成年人的怨懟囊括不少業力,但只有十多歲的體殼,他們就必然是「受方」,不明不白地感受難過、失望和憤懣。我笑著說感謝你們鍾愛文學得如此顯露,也請他們換位思考,老師正在讚賞和認可你們的文學功力,一星期的循環中文課有七節,而文學就只得五節,倉促的時間裡你們還這樣偏食和投入,實在令為師感動。謝謝你們。學生笑了,我也笑了,為著扭曲和謊言,翻開我們的《日出》。

這是現實嗎?說完後我一直都很介懷。關燈,踱出空無一人的課室,往下步回教員室,一直回想剛才他們展露笑臉前,曾構思一些極端而合理的反抗手段:以後我們的中文作文,就把文學課讀到的一切缺點寫在紙上看看:平白、多用套語、無意義的寫景、硬生生的對偶反問排比,最後挾著顯然而見的結局和反思,一個拐彎就放下和看破所有。平常相較內向的女生說。

文學科並不是我的第一件教具,數年前我才被調派任教,捫石渡河,也沒有一間院校會設立文學科的教育文憑,大多文學科的老師都如我一般,從中文科轉換跑道,就只看看這條跑道是定制,抑或臨時張就,來年就撥回去教中文。教育局課程主任和我構思文學科講座時,同樣笑言自己半途出家,只是因為年資和機緣巧合,才分配過來兼任文學科課程發展,自己在教場的實戰經驗也是中文科。然而這種曖昧關係,不就言明中文和文學是密不可分的關係嗎?不論是官方主流行政策略,又或是師生內心共知,文學和中文都能輕易切換,並不存在非黑即白的二元對立關係。成科以後,我請教大量請任教文學科的老前輩,他們的法門和強項各有千秋,唯獨一句說話是各路英雄都會分享的不變心法:「中文好不見得文學好,但若然文學好,中文就不會太壞。」沒想到現在竟被扭曲成因文學緣故,拖垮了中文的基本功,繼續要求學生抹去一切文學元素。

中國文學科的前世今生

要判別中文科和文學科的分野,必須了解的自然是成科歷史和流變。在本地中文學習領域裡,有一部教典詳細交代本地中文教育史──香港教育大學中國語言學系系主任施仲謀教授,以及香港大學歷史系蔡思行博士編著的《香港中華文化教育》,內裡花了不少篇幅談及香港開埠以來,中國語文教育的課程變遷。其中就有一小節觸及中文科和文學科的分家。

自1974年香港重組「香港中學會考」,兩科界線就被迫劃分出來。尤其以往為英文中學而設的「香港中學畢業會考」只設「中國語文及文學科」,當重組成單一一個整體公開試時,實用語文和文學應否依然混為一談,便成了當時教育界的辯題。書中提及當時前線老師「認為語文是溝通工具,是學文化的基礎,而文學則是少數人的事」,建議把兩種能力劃分開來。這種想法及後被不少學者批評,認為中國文化意涵不能只在文學科體味得到,中文亦不限於基本溝通,更重要的是豐富的文化特質,以及性情品格上的提昇,奈何當時政府未有正視,於是便奠定了兩家分立的處境。

有趣的是,肩負賞析、挖掘創意和文化的中國文學科,在開首幾年都沒有盡其責任,甚或比中文科更無創意。當時,高級程度會考的文學寫作共設兩題,學生須二選其一寫作,但直至千禧年代,題一都是近乎議論寫作,沒有創作可言,如1974年的「我們要不要學習文言文」、1975年「學生應該關心政治嗎?」、1976年「香港電視的我見」,全都是不必創意和修辭,類近回答問題的論文寫作,我想最為跳脫的,已經是2001年打開電郵收到屈原來信,並為他提供出路建議了。

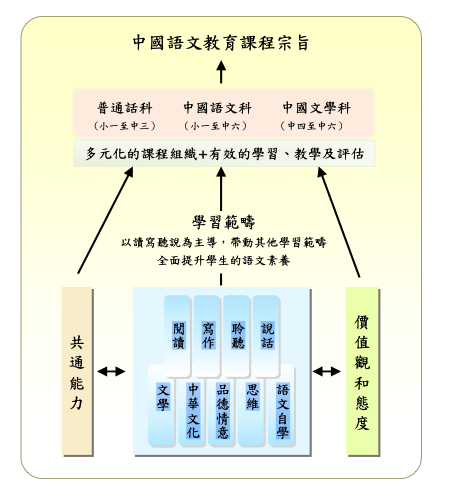

說回中文科課程設計,直到1990年,政府終於把文化、品德情意歸回中文科學習目標,往後繼續深化內容,擴展目標。而十多年前,當我就讀香港大學教育文憑時,教授便要求我們死記硬背九大學習範疇,說是坊間科主任都認定準教師必須掌握的中文教育學習目標:閱讀、寫作、聆聽、說話、文學、中華文化、品德情意、思維、語文自學,直至交稿的今天,不論中國語文科及中國文學科的課程及評估指引,仍醒目地刻下這個目標,而且配圖一致如下:

這樣我們是不是可以此理解:中文科及文學科都是共同合作,以全面提升學生語文素養為首要任務,並不存在互相排斥的反智思維。文學科不會排斥中文科傾向「實用」的語文教學,想當然中文科也不會認為講求理解、分析、創意的文學科,正逐漸抹去基本的溝通功能,若斟酌兩科些微差別並放大至二元對立,可說是把當年學界的錯誤繼續下去,並在這個慎思明辨的時代大放厥辭。

中文科和文學科並肩而行

細閱中國語文科及中國文學科的課程大綱及教學內容,不難發現兩科有大量重疊之處。《中國語文課程及評估指引(中四至中六)》(中文指引)提到中文科的多個學習目標,其中就列明讓學生透過語文學習「(2)培養欣賞文學作品的能力和審美情趣,陶冶性情,滋養品德情意」,這種對於文學作品的賞析,繼而遷移並植入學生心靈的目標,我們同樣可在《中國文學課程及評估指引(中四至中六)》學習目標的「(2)加強感悟,提高理解和鑒賞文學作品的能力」及「(5)啟迪情思,滌蕩性靈,豐富生活體驗,拓展生命領域;加強對家庭、國家及世界的責任感;提高對人類的同情同感。」找到相近之處。值得一談的,是兩份課程及評估指引中,皆指出從平面文字進化成個人感悟,甚至是信仰一般的人生價值觀,是鐵定源於文學本身。

再者,在《中國文學課程及評估指引(中四至中六)》第三章課程規劃裡,詳細表明中國文學科與中國語文科的關係和安排建議。文件指出「高中中國文學課程應建基於學生在初中階段學習的優勢,讓他們發揮所長,發展個性,提高藝術品味和文學修養。」,建議學校應做好初、高中課程銜接,並列舉讀文教學、廣泛閱讀,甚至嘗試創作等方法,好讓學生提早感受文學之美。為了避免高中兩科教程重疊,文件特意提醒文學科課程規劃須緊密配合中國語文科,「讓學生應用從中國語文課程所獲得的知識和能力,提高學習效能,同時通過適當的教學安排,避免兩科之間學習內容及學習材料不必要的重複,更有效地運用學習時間,使兩科的學習,互相促進,互相補足,提升學生賞析、評論和創作的能力。」

這樣我們能否換個說法思考:教育局和前線教師所憂心的,絕不是文學性濃厚而破壞語文教學,反是擔心兩科性質和選材相近,學生重複誦讀相同教材和篇章,會對學習動機大打折扣。當然這個想法不無道理,文學科指定篇章如《將進酒》、《歸去來辭(並序)》、《醉翁亭記》等,都是中國語文科課本常見的導讀和參考篇章,這些經典篇章的解讀也自然不會分為「中文科版本」或「文學科版本」,要巧妙地合作及規劃兩科課程,就先要撇開自行想像、同時又荒誕無理的兩科對立關係。

不少開設文學科的學校,都會粗略認為文學科是中文科的延伸,情況就如數學科和M1、M2的關係。於我而言不盡同意,中文科所學習的是基本語文技巧,但要巧妙、靈活運用所學就絕不容易,這種情況下,就好比數學科和物理科的關係,兩科都是組成世界的拼圖,不會有主次或依存關係,但都是同步挖掘真理之門,不應互相排斥,誠如文學科絕不會以「太中文科」作為批評文章的核心。

兩科應考越見相近

文學科被指深奧難明,源於賞析作品時沒有客觀或單一標準。然而這種想法並不是文學科獨有,文憑試中文科卷一閱讀理解同樣被人冠以「藍色窗簾」垢病。不過,若綜觀近年文憑試出題方向,中文科卷一的考核方向反而越來越「文學」,所選閱讀材料更是文學性極強的作者,魯迅、錢鍾書、司馬中原等文學大家當然在場,2020年選台灣原住文作者利格拉樂.阿「女烏」的《夢中的父親》、2021年日本文學巨擘芥川龍之介的《橘子》對讀出卷常客徐國能《火車和橘子》,去年閱讀材料更是充斥大量文學科必讀教材,我的應屆文學科考生試後更在聯絡群組豪言「坐5望星」。

最貼合文學科的,莫過於2024年李娟的《繁盛》,考評局在《香港中學文憑考試中國語文科教師會議簡報表 (2024年10月)》中花了一整頁解釋文中的比喻、象徵和寓意,例如「乳汁」比喻人與自然和諧的關係,生態資源豐饒,魚兒仿如在母親懷中吸取營養;「鮮血」喻生態惡化,魚兒像吸吮鮮血般拼命爭奪水源。紅色代表了危險,也蘊含了複雜的感受;金色則象徵生命的活力和對繁盛的盼望。而說到最具文學性的,更是考評局細心剖析文中的象徵手法:「在無邊黑暗中,手電筒的光芒撐開小小縫隙,四周流浪之物都向光芒靠攏,象徵在艱難的環境裏只要抱存一絲希望,所有飽受生存威脅的生命,也不會放棄而凝聚起來,攏靠及抓緊這道光芒,努力求存。」這種寫法不就是必須思考和逐一拆解的深層文學寫作嗎?

除了閱讀理解,中國語文科的甲部指定閱讀篇章,所考問的同樣是偏向文學科的深層解讀。如2018年考問《青玉案•元夕》一詞,要求學生背誦關乎心上人的千古名句後,便續問了一道4分考題:作者抒述了什麼情懷?他又怎樣抒述這種情懷?試綜合全文分析說明。這道考題看似簡單,其實要求的是作者所思所感,繼而如何轉化成文學手法,再闡述文中的例子作為依據。當年的參考答案,單是抒述手法一部分,就容許對比、襯托、反襯、自況、象徵,甚至答案符上省略號,意學生言之成理即可。這種自由度及切入一種畫面的閱讀功力,已不是基本語文能力同日而語。

又如2021年,中文老師嗤之以鼻的「意象」一詞,便在考問《念奴嬌•赤壁懷古》時登場。當年這道題分為兩個子題,首題3分題要求學生以「江水」意象,說明蘇東坡藉「大江東去」抒發對人生的感慨,接下來的3分題,則以「月亮」意象繼續深入探討,但這次要論述的是人生感悟。根據這年教師會議簡報表,考生大多分不清「感慨」和「感悟」,多花篇幅闡述作者的思想如何超脫,未能聚焦說明「人間如夢」。而且在「月亮」一題,學生對江月的「永恆」與「變化」分析欠具體,即學生認知只留於「象」,並未能會「意」,相較而言,這種能力確實是在文學科訓練較多,只讀中文科的學生或會遜色三分。

再談卷二寫作,作為中文老師,自然感受到中文科的寫作模式正在轉變,開放空間也比往年更大。最明顯與文學科能一同討論的,必然是2019年運用了現代詩《想想別人》作引子,同時2022年一道「校服的自述」亦打開了創意寫作空間,而今年2025年的其中兩道寫作題目,更恰如文學科慣常出題方向,如題一「藏在泥土中的寶物」,直如文學科那些帶有矛盾但又要點明的寫作常態,如文學科2021年的「已讀不回的訊息」、2019年「值得付出的代價」、2018年「近在咫尺的陌生」、2017年「遲來的驚喜」。至於今年題二「為不完美添色彩」,前文所帶有的一小節題目引入,本就帶有極高的文學性:「再白布鞋的污漬上繪畫花朵,活化破舊建築物為時尚藝術館,在緊湊的旅程遇上暴雨可享受片刻悠閒,世事無完美,能為事物或心境增加新的色彩,皆事事佳美。」

拒絕文學性的背後意圖

文學在古往今來的是一種個人表現,同時又不乏闡述道理的載體。韓愈曾言:「氣,水也﹔言,浮物也。水大而物之浮者大小畢浮,氣之與言猶是也。氣盛則言之短長與聲之高下者皆宜。」如斯生動的象徵,表達出創作者及作品的關係。最近在社交媒體,看到一則補習社廣告,導師拿出一篇聲稱是5**作文,並請學生把文章囫圇吞棗。如此教法本來就違背教育的基本原則。作為教育工作者,我們容讓錯誤,期盼學生擁有遷移的能力,而公開試的作文不是他們人生「唯一」或「最後」的寫作,尤其身兼文學及中文老師如我,即使不奢想學生人人都成為作家,也衷心祝願每位學生能抓住片字隻語,在人生絕望時得到文學的提醒,若可在彷徨苦惱時,以文字好好抒發,像音樂、繪畫,又如拼圖逐一裝備自己,繼而內省,即使「浮海一粟」,也不如蜉蝣,嘗試理解世界和自己的關係。

文學性或許只是一種學生展現長處的拼圖,就如理科的學生喜用邏輯、藝術學生鍾愛畫面感,各人也有一定的長處和沉迷的意象。不去理解、要求單一,其實才是教育界一大謬誤,哪管我們要迎合考試,也絕不可否定一切正在發展、仍未成形的變化及創意。

漫畫《藍色時期》正正就是批評這種諸多否定、漠視孩子興趣的經典,開初美術老師便認為「喜歡的事留著當興趣就好」的老生常談,是成年人不負責任的看法,「孩子沒辦法努力,是因為沒有喜歡做的事。」,及後談到有些考生為了考進東京藝術大學,刻意迎合,著重創作「應考作品」,就開始了興趣和現實的爭辯。然而身為教育工作者,在追求分數的同時,是否必須用力教育「委曲求全」、「放棄自我」的荒謬現實生存法則?我們一方面鼓勵學生勇敢追求,另一方面把現實殘酷急促塞進學生面前,,在他們興奮之前先提及後果,浮物前先讓他們感受缺氧,未開始已經結束,好讓他們乖乖創作一式一樣的標準文章,那麼,一招一式之下,我們正在塑造的是哪一批「小大人」,而他們真正長成「大人」以後,又真的會擺脫得到我們因一時方便、容易管理而製作的各種關限嗎?

總結

文學──當我們誦讀及研究文學時,自然會發現古今都會為「文學」加入國家或地域的定性,諸如「德國文學」、「法國文學」、「印度文學」、「日本文學」,但從沒有見過「英國數學」、「泰國科學」、「美國天文學」、「澳洲生物學」。文學和所有文科相似之處,都是以這門學科知識作核心,爾後共同指向一個地域及世界的感觀,以小見大。沒有一種語言能撇開文字和寫作就能學成,甚至沒有一種學術,要求考生降下身段,以更片面和簡單的方法遷就考核目標。若強行要弄清楚的話,考生要遷就的是人,而斷不是學術本身。

一切定義、答案、真理,應不止於個人認同和情緒,也絕不是彰顯可批改、可評論的權力或手段,與其口齒不清地急於論述,不如爽快承認自己的評斷是源自無知,終於階級,對於扭曲考問方式尤其著迷,拒絕人的無限可能,並且助紂為虐。