【無形・致我們終將遠去的校園】 後台與東方三博士英靈

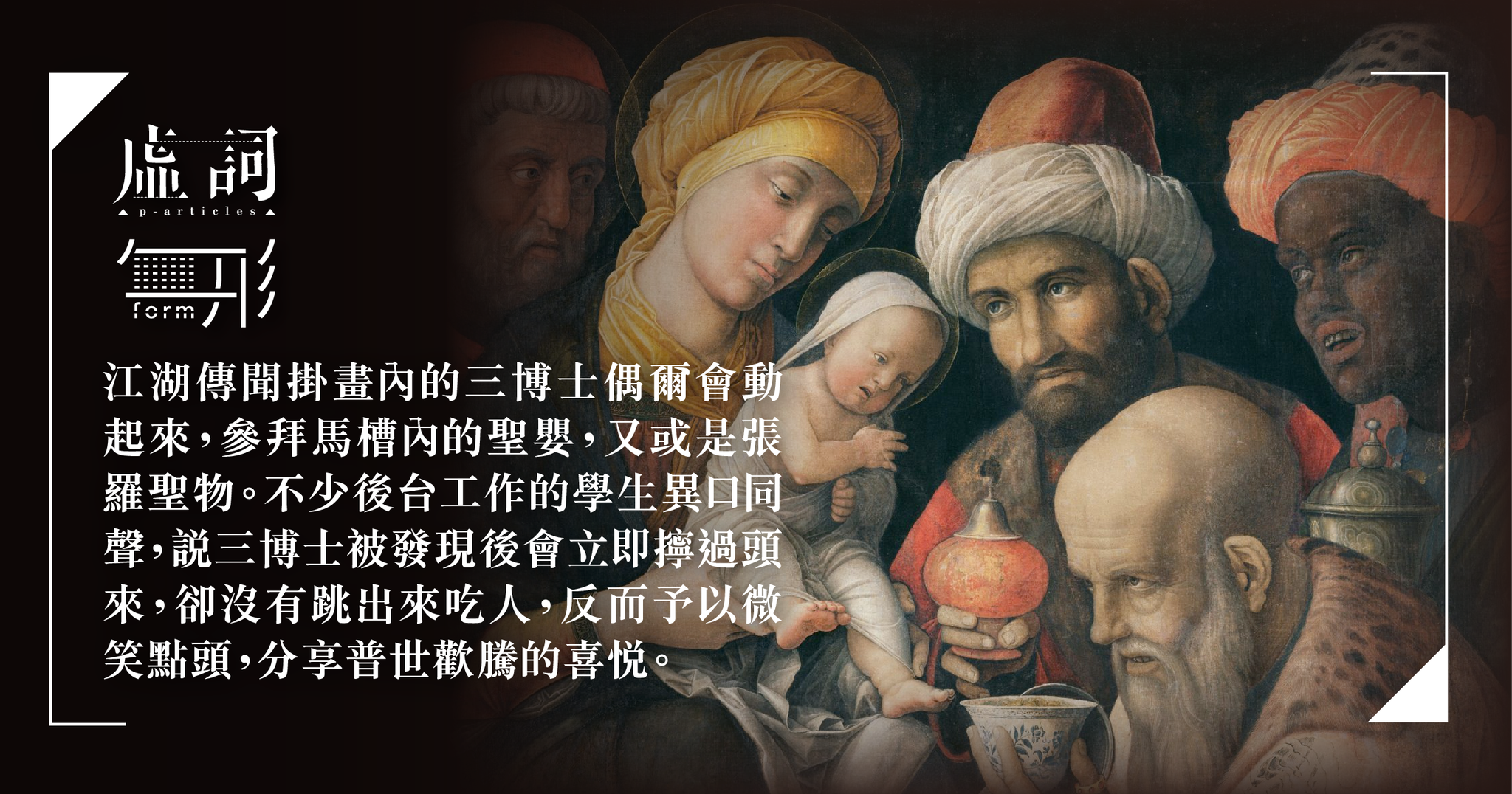

後台總是充斥無數靈異傳聞,諸如港九新界所有中小學前身皆是醫院、屠房、亂葬崗、日軍侵華時的人體實驗室……香港地少人多,鬼怪的籍貫及出身亦少不免相像。我的母校便流傳七宗不思議事件,除了校名招牌的「中」字某年擲斃路過老伯的傳聞外,另一荒誕的要數禮堂後被密封的大型掛畫——東方三博士圖。江湖傳聞掛畫內的三博士偶爾會動起來,參拜馬槽內的聖嬰,又或是張羅聖物。不少後台工作的學生異口同聲,說三博士被發現後會立即擰過頭來,卻沒有跳出來吃人,反而予以微笑點頭,分享普世歡騰的喜悅。倒是那些沒禮貌的廢青啊自然雞飛狗走,有一次更跌撞到前台,打亂周會講者栩栩如生的發言,以及台下過千師生的清夢。

「那些師兄說,見過三博士走動的學生全都會發高燒,校方嘴巴說不信,卻把掛畫包裹起來,不敢丟置。」一個附帶體味的短促小息,男生坐在小徑長檯,每人一碗四蚊福字麵。兩分鐘的靜候時間,有著烈日、蟬鳴和鬼故事。

「老師不是說東方三博士是在耶穌出生後兩年才抵達的嗎?」更心寒了。我想這才值得三博士予以微笑點頭。

會考那年代表畢業班上台表演,我也忘記了表演內容是甚麼,只記得手心發麻,想到下一次再上台便是領取畢業證書,便刻意從緊張氛圍抽離,不自覺踱到後台。云云雜物中確實豎立一畫框,一塊白布蓋於其上,污跡或霉菌攀爬著。抽氣扇滲下來的光示意我繼續往前走,穿過堆疊的收音機、破書桌、硬皮文件夾、舞蹈組或戲劇組遺下的化妝品,我攝手攝腳,像極驚悚電影序章那些好事之徒,揚起白布,釋放被封印的地獄三頭犬,旋即犧牲,尖叫聲中引領主角進場,他正咀嚼著吹波膠回校,渾然不知往後兩小時要面對的惡靈及校園怪談。

但我沒有,我沒有翻開白布,縱然我依舊是他人故事裡的小配角。緊張讓時間和我壓縮得像鋁罐。我在掌聲中被拋到台上中央處理,發出一聲無意義的音效,跟眾多畢業代表一同擠壓,倒模,運來運去,各散東西。重組後輾轉回到後台已是數年以後,自恤衫換成另一件恤衫,我擔任起戲劇學會導師,帶領學生把道具分門別類存放好,平行宇宙下所有禮堂都是長方型,吊燈是烈日,音響迴聲若蟬鳴,我們愛演漫長的鬼故事。我和教練商量好,盡量讓學生皆有登場機會,故此幕後人手極為不足。我其中一項後台任務,是在演員假裝跳樓自殺時,用力鎚打後台台板,製造震撼。是次比賽劇目以單元劃分,該單元對白不過十句,全由動作、聲效交代校園欺凌,用意建立無形壓力及張力。演員此刻正表演內心角力,不忿,站起,推開老師及同學,快要闖進布幕之中,教練腳踏噴煙機準備就緒,我雙拳握緊,時間精準如排演,砰,噴煙,驚嘆。禮堂迴盪著死亡的脆弱和節奏⋯⋯

鴉雀無聲。然後,驚悚電影另一款典型序章般,台下一位學生發笑,另一個被感染似的又開始大笑,最後是整個禮堂的人在笑,哄堂大笑。我在後台與教練、剛完美自殺的演員面面相覷,台上留守戲劇世界的欺凌人遲緩了數秒,才繼續演活不在乎和推卸責任。

當然沒有殺人狂躲於人海之中大開殺界,完場後我們在禮堂內圍圈,評審留下來交流,但盡量不透露成績。一些尋常對答後,有人談到悲劇後的歡笑聲,那不尋常的地方。評審問我安排了哪些年級到場?中一、二吧,比較不影響課程。「太年輕的觀眾,我們控制不了。應該說他們控制不了自己:欺凌太日常,自殺太突然,他們代入故事後,接著砰!剎那間抽離出來,情緒或精神短路,反應不過來,他們就只能笑,自己尷尬地笑,讓別人尷尬的笑。」評審邊說邊環視我們,邊比劃手勢,有一兩次和我眼神對上,說到聲效時更以拳頭鎚打另一隻手掌,洞悉一切卻不在後台,成年人的我不知如何是好,只能提醒自己不要笑,點頭便好。

後來職務堆疊起來如雜物,流連後台的機會越來越多,內裡的人大多一樣無能為力,我就只能看著,扮演《Star Wars》英靈旁觀他們的痛苦。母校深處的東方三博士畫像,或許是百年前創校的英靈,霍格華茲同款壁畫,看著緊張的學生被折騰卻微笑不語,如我:司儀、學生代表賣力背誦、電台新生在校長致辭時關燈、劇劇學會丟失了借來的道具,還有學生把羽毛球打到後台,遍尋不獲:「我在後台繞了一圈,發現一道旋轉梯往上。」學生故意吞一下口水,泰國餐廳裡我們不認識的神和佛都諦聽著:「我走上去,穿過窄道,來到一道鏽跡斑斑的鐵門前,一把鎖頭未及鎖上。」

「羽毛球怎麼會在那裡?你都說門關上了。」每個年代都有掃興的學生自以為是,他們值得來自凡間和滿天神佛的輕蔑。

「找不到就要做掌上壓,羽毛球跑到女廁或校長室你也得闖進去。」說書人的畫外音令我笑了,反應不過來的笑。「我推開門,搜索旁邊的燈掣,甫開燈,內裡放著兩列無盡的鐵架,上面是無數硬皮文件夾,我想數十年來學生資料就擺在裡面。而此時一個硬皮文件夾跌在地上,從遠處看它正展示著其中一員的資料,我慢慢走過去看,一步、兩步、三步,嘩,是我的個人資料。我在想?我要死了嗎?這裡不是學生資料庫,而是《死亡筆記》的死神之眼嗎?然後我一抬頭,嘩,一隻栩栩如生的烏鴉在鐵架的空缺緊盯著我。」

整桌學生都本能地往後一怔,接著就開始笑了。學生慌忙地說出這所學校的怪鳥傳聞,我沒聽懂,大意是大樹、放學後、會吃老鼠或麻雀、突然出現又突然消失吧。「我跌跌撞撞地走回禮堂,你們仍舊在打羽毛球。我向陳sir報告,他卻說那是校園重地,不會讓我自出自入,叫我不要為丟失羽毛球而胡說八道。」

我相信這故事又會為他人的初中生涯加插了支線,我能想像以後無數個歷奇營、童軍露營、福音宿營都會在深夜環節多劃一筆。誰的手機因亮燈而耗掉了5%,誰人又緊張得多喝了半杯水,被子拉扯而損耗多幾分,這些都是我們控制不了的,諸如畢業、諸如前路、諸如更多微不足道的連鎖反應,我只知道戲劇學會弄丟的女巫婆肩上道具,原來放在鐵架上,稍後放回原處,便可請相熟校工鎖門。要他提心吊膽地破例為我開鎖兩天,好應該買一杯泰式奶茶道謝。