《下流偷生族》:資本社會的荒謬、異化與孤獨

影評 | by 曾友俞 | 2025-07-09

《下流偷生族》(On Falling)的故事是極其平淡的,以一位名為 Aurora 的葡萄牙裔女性為主角,在蘇格蘭的倉庫中擔任揀貨員(picker)的日復一日為主軸。這樣的工作就是拿著一把掃碼槍與一個籃子,在層架中掃碼後找尋物品放入置物籃,如此重複。

有65歲的老男人說著上個週末與小狗共度並高談闊論世代差異;有分租公寓的其他室友與日常小對話;有公寓中的鬼故事是櫥櫃裡的食物會莫名消失;有表現良好於是得到年紀比自己還輕的上司坐著辦公室給的獎勵(不過是零食);有難吃的員工餐;有閒聊有無追最新的劇集;有與新任是室友去酒吧卻沒發生的浪漫(日後卻帶著其他伴侶到分租公寓煮食並邀請共餐);有休息時間聽著經常一起用餐的其他員工說拿一本書換了一根按摩棒;也有不小心摔壞手機導致沒錢付住處電費還需躲著避免被追究;或者是因為拮据自己變成了那個偷食物的鬼;或是已處在如此窘境獨自一人在餐廳用餐時還得被一群新婚派對的女人們擠到餐桌角落。

如此瑣碎,如此不值得一提,甚至沒有什麼喜怒哀樂可言,鏡頭語言是價值中立的,或說,這是一個寫實的虛構故事。或許是跟不同的人互動,或許是發生了小不幸,又或者是終於要發薪水了可以犒賞自己,這些大同小異的每日,突顯出的正是如同神話中薛西佛斯的日常:推著巨石,巨石滾下山,隔日再推,再滾,一切一再重複。

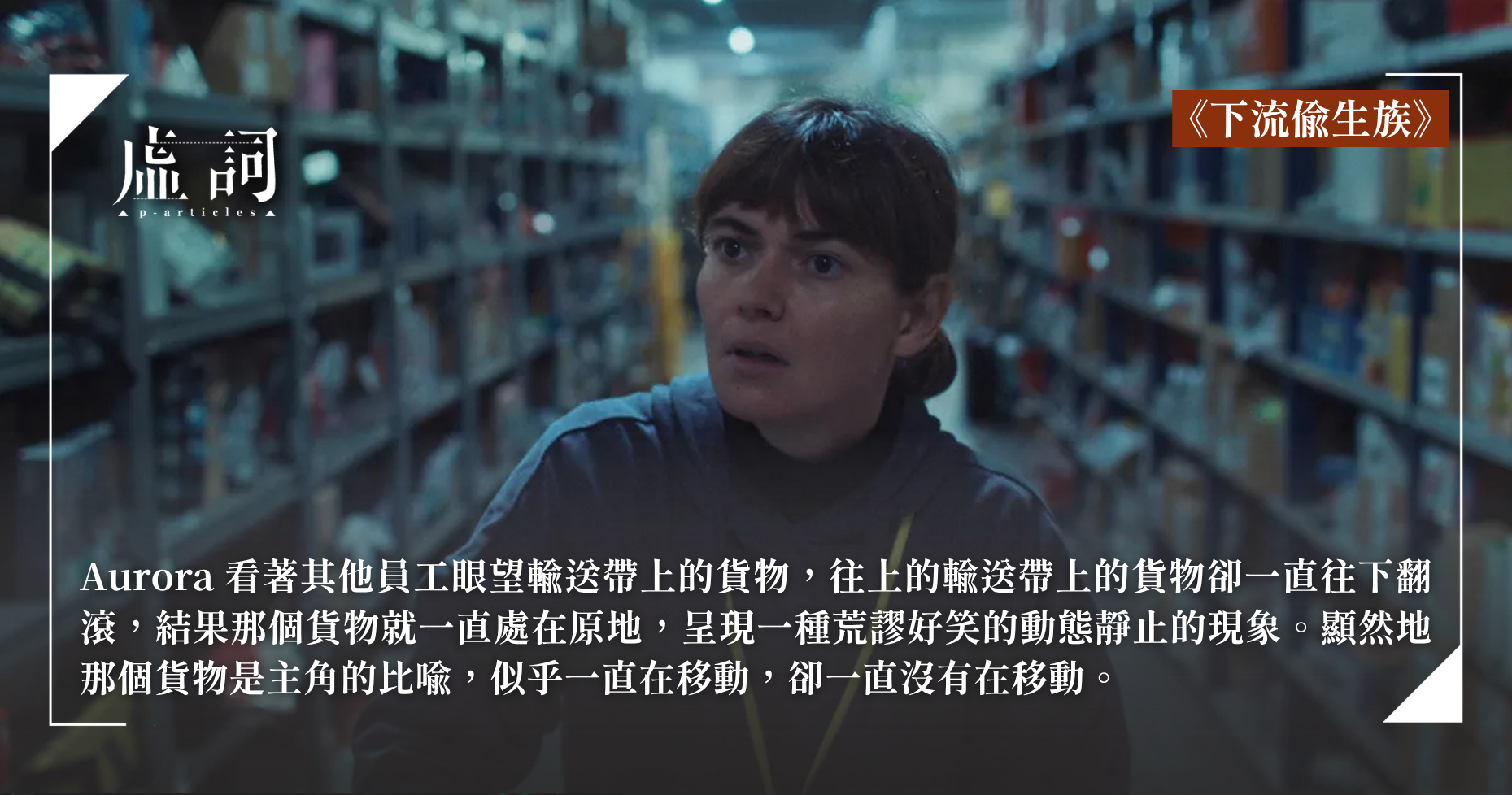

卡繆(A. Camus)即曾就此為著為《薛西佛斯的神話》,當然地並不是談論一個工廠揀貨員的日常,但毋寧說其所描繪的人的存在荒謬性,被具現化在故事中 Aurora 的生活上。這個巨石意象也出現在畫面中,其中一幕即 Aurora 看著其他員工看著輸送帶上的貨物,往上的輸送帶上的貨物卻一直往下翻滾,結果那個貨物就一直處在原地,呈現一種荒謬好笑的動態靜止的現象。顯然地那個貨物是主角的比喻,似乎一直在移動,卻一直沒有在移動。

卡繆所提出的哲學問題是:在荒謬的存在樣態中,為何不自殺?當然,存在主義式的回答即在是無意義的荒謬中創造意義。只不過,《下》如同前述是價值中立的,也因此並沒有提出這種讓人激昂的回應,反倒是去顯影人的存在本身。而這種自殺不自殺,存在不存在的問題,也確實地在劇情中出現,亦即,曾與 Aurora 共桌共食的一位素昧平生的其他員工,出現在隔次同桌對話成為話題時,正因該人自殺。

前述故事中畫面主角 Aurora 與輸送帶上貨物的比喻,在意象上是一種物化,在現實上則是一種異化。她工作場所的倉庫,不僅用餐時間員工有上百人之譜,自己的工作內容甚至乏善可陳,在電影中段有帶著一隊類似親子參訪團隊的人員,解說員如此說明:「當他們過來並看著他們的槍就像當你去超市購物一樣。你揀選,你掃描,你放棄籃子裡。現在看來或許有點混亂但卻亂中有序。如果有人購買同樣的玩具而都在同一個地方,那會非常擁擠。所有人都會在同一個地方。所以我們把他們散落在倉庫的每個地方,如此正像尋寶遊戲。讓他們忙碌,也讓日子有一點更多的樂趣。」

那麼,Aurora 的工作意義是什麼?原來自己走在層架間揀貨找貨是因為公司要讓員工忙碌、有多一點樂趣才把貨物四散在倉庫裡頭?更不用說,參訪團中其中一名男孩還從高處丟了一顆糖到 Aurora 面前的地上,如同餵食園區動物一般。工作佔據一個人生活中的絕大部分,對於 Aurora 也不意外,那麼對於工作意義的問題,更會延伸成存在意義的問題。毫無意義。

這種企業與勞工的支配關係,更可以在片中的一個段落中見得。公司指派人員進行隨機藥檢,由該人員帶領被檢測的員工,用裝在塑膠容器裡的海綿棒狀物採集唾液,採集方式是將該測試物放入嘴巴後,沿著牙齦、臉頰內側與舌頭擦拭,直到海綿軟掉拿出嘴巴。這個過程不只是在畫面中呈現,也是故事裡人物即檢測人員的對白。縱使忽視於這個段落所具有的性意涵,故事中的其他受測公司員工也曾發問是否一定要做檢測,所得到的回應也不意外地是依據公司的政策與程序必須要做檢測,那麼作為員工是否有拒絕的餘地?甚者,作為勞工,是否仍有任何自主性存在?

解離在故事中被探討的,不只是在工作上,也是在生活上,不僅是與勞動生產的疏遠,也是社會關係的疏離。無論是沒有發展的浪漫,或是生活時間不一致而沒有過多交集的分租公寓室友,這些沒被呈現的人際關係,或說缺位,也正是孤獨在故事中的呈現。甚至就連 Aurora 要參加新工作面試而請假逛街時到化妝品區接受彩妝,與化妝師親近的互動到最後仍然是受到產品的推銷。因此,無甚起伏的《下》的故事,正是以此反面、消極的方式來表現,換句話說,內容正是我們所沒看見的,而不是所看見的故事。

在接近結尾時,結束工作面試的 Aurora 在公園昏倒,巡邏的警衛恰見而呼喚幾聲沒有回應時,他通報後將外套蓋上她的身上。沒過多久,Aurora 醒了,警衛伸出手摟著她,而畫面這時特寫 Aurora 的手握著警衛的手臂,許久。這已經不是荒謬,卻是諷刺,罕見與他人的互動卻是發生在與陌生警衛之間,甚至是一種悲哀。

在故事的結尾,公司停電,因此員工都玩樂著,有人玩著手足球,也有一群十幾人在空地拋接球,而 Aurora 受邀加入後者。這個拋接球的遊戲,參與者不僅有員工,也有管理階層,這從他們身上衣著得見,而這個遊戲也依賴著每個人的投入與參與,否則球就會落地,那麼這個活動也就有著重新建結人與人之間關係的社會連帶意涵。

於今日批判資本主義不再是具有顛覆性的了,上個世紀已然證明了共產主義的失敗。然而,該二者並不是二元的對立關係,那麼也就不因後者的失敗即能證成前者的正確。《下》的故事之所以深刻,不只是刻畫出了荒謬(Absurdity)、異化(Alienation)與孤獨(Solitude)的緣故而已,更是因為這些元素透過主角 Aurora 而顯影,而 Aurora 則是一個資本社會中的一個部件(甚至不是不可或缺的螺絲釘)。這個故事並不是眾生相,因為資本社會的組成來自於支配的資產階級與被支配的勞動階級分立,換句話說,至多只能說故事呈現了大部分人(勞動階級)的樣貌。《下》不只是一個關於人的故事,也是以此描繪出資本社會模樣的故事,更具體而言,是資本社會中(大部分)人的存在樣態的故事,亦即,《On Falling》(即原文片名)的狀態。

雖然故事最終是溫暖的,但令人唏噓的是,這個結尾只會是暫時且短暫的,甚至不用到故事的隔天,或許只要幾分鐘,電力恢復後,體制又會再次運轉。