SEARCH RESULTS FOR "劇場"

粵劇新秀《洛神》:不只是曹植與甄宓的愛情故事

劇評 | by 何曉旻 | 2025-02-21

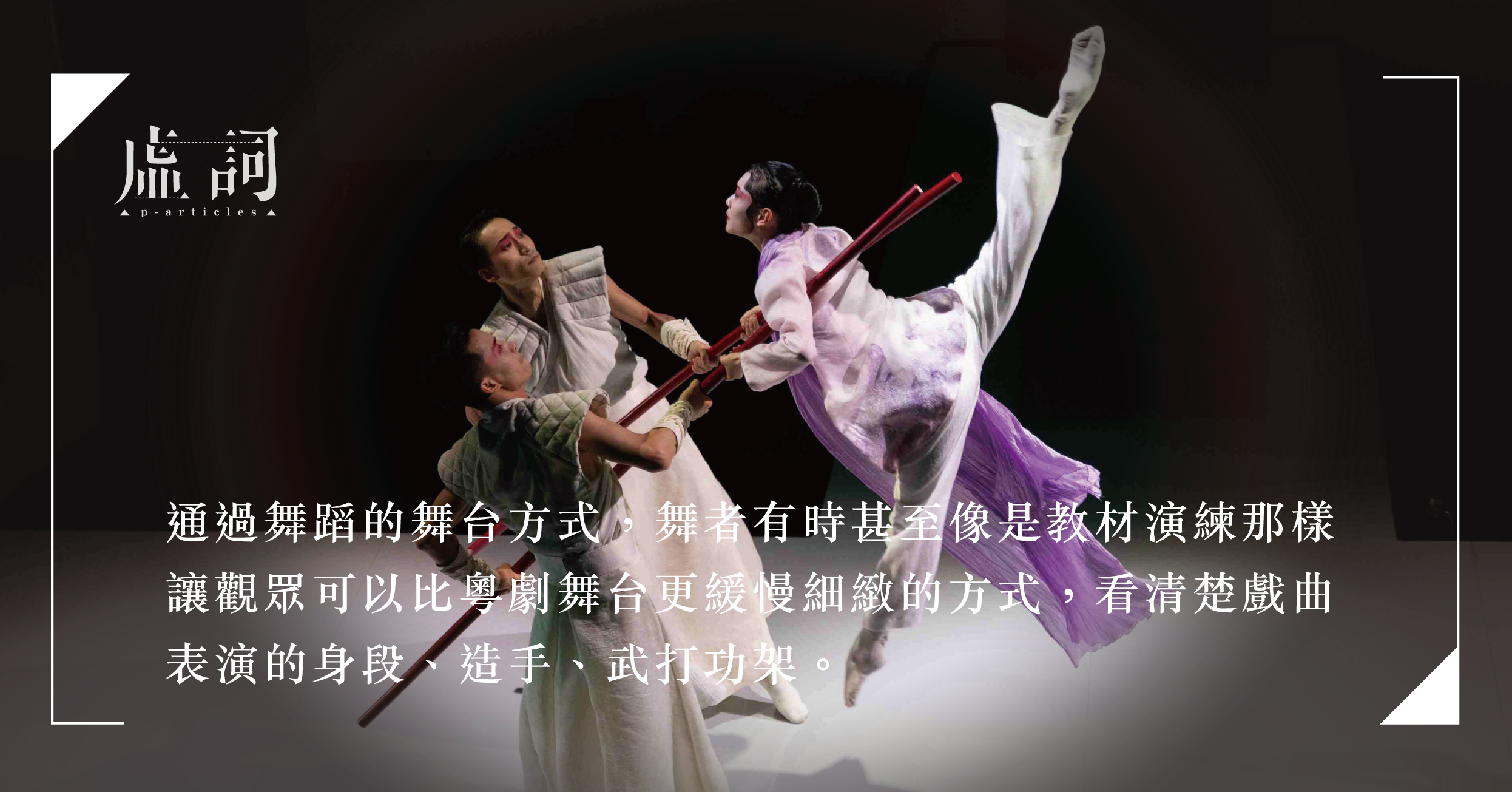

香港八和會館的「粵劇新秀演出系列」推出至今已超過十年,《洛神》是經常出現的劇目之一。今次 2024-2025 年度演期五一連兩晚(1月16、17日)的《洛神》,由資深丑生演員陳鴻進擔任藝術總監,劇本整理及演出編排,均有別於同劇近年大部分的演出,劇情不再側重於男女主角「相愛不能愛」的愛情故事,而是多角度展示其他角色之間的情誼和關係,突出劇本的深度和教育性,令人留下深刻印象。何曉旻認為,「粵劇新秀演出系列」的票價相宜,與看一場電影相約,質素亦有一定保證,可算是粵劇觀眾新手們的「入門」良物。

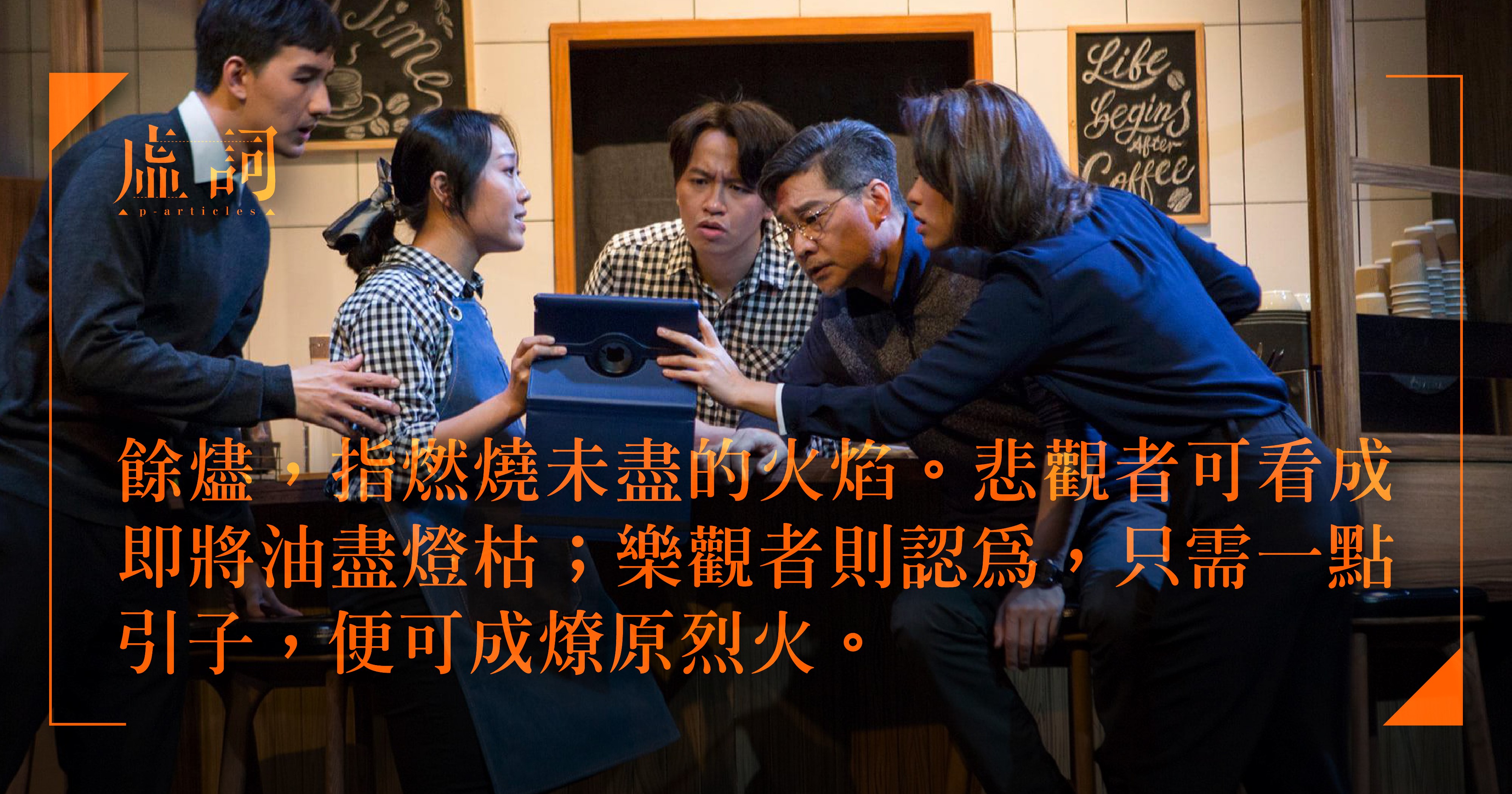

葉童與黃德斌首度合作 共演胡恩威改編黑色話劇《唔講得》 引入5.5G網絡打造科技劇場

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-10-01

香港實驗藝術團體「進念.二十面體」向來注重探索藝術界限,而藝術科技作為未來趨勢,聯合藝術總監暨行政總裁胡恩威於數月前就以戲曲結合藝術科技,為《笑傲江湖》翻新篇。近日他再推出創新作品,改編上海話劇藝術中心藝術總監,及國家一級編劇喻榮軍的舞台劇《不可說》,請來香港電影金像獎影后葉童、資深演員黃德斌攜手合作,並首次把5.5G網絡引入劇場,於11月14至17日在香港文化中心為觀眾提供嶄新的無縫連接藝術科技劇場體驗。

《Yannick》——藝術恐怖份子的結局

影評 | by 曾友俞 | 2024-06-02

以怪誕奇幻風格著稱的《轆地魔》法國鬼才導演昆汀杜皮爾(Quentin Dupieux),在《衝三小劇場》(Yannick)裡把荒謬鏡頭轉向劇場,曾友俞認為此片在一小時的片長中,探討了真善美以及權力等的大哉問。Yannick作為夜更保安,在假期選擇觀賞戲劇,卻遇上一齣爛劇,不滿的他持槍衝上舞台 ,講著自己的人生大道理而充滿黑色幽默。為何要等到手上有槍才願意聽別人說話?為何不能批評戲劇爛得透頂?有些人如同自己是把被榨取到所剩無幾的時間投注於此,被「即便是爛表演也不該打斷」這種習俗給約束的觀眾們,跟當下被槍脅持著的大家,又有何差別?

理解已知・拋棄已知的多元劇場實驗———《害獸》

專訪 | by Cliff Freya | 2024-04-24

多數人傾向以既定印象認知大自然和動植物,一見到飛蛾入屋,你會想起家中先人的魂魄回家?或是,想起飛蛾天生喜歡撲火?舞蹈裝置劇場《害獸》由電影導演許雅舒(Rita)、藝術家黃嘉瀛(KY)及舞蹈家黃碧琪聯手創作,她們在訪問中說起創作的意念與過程,旨在探索人類面對與回應真菌爆破、昆蟲逐漸消亡,以至哺乳類動物繁衍後代等生物自然循環的自我表現。

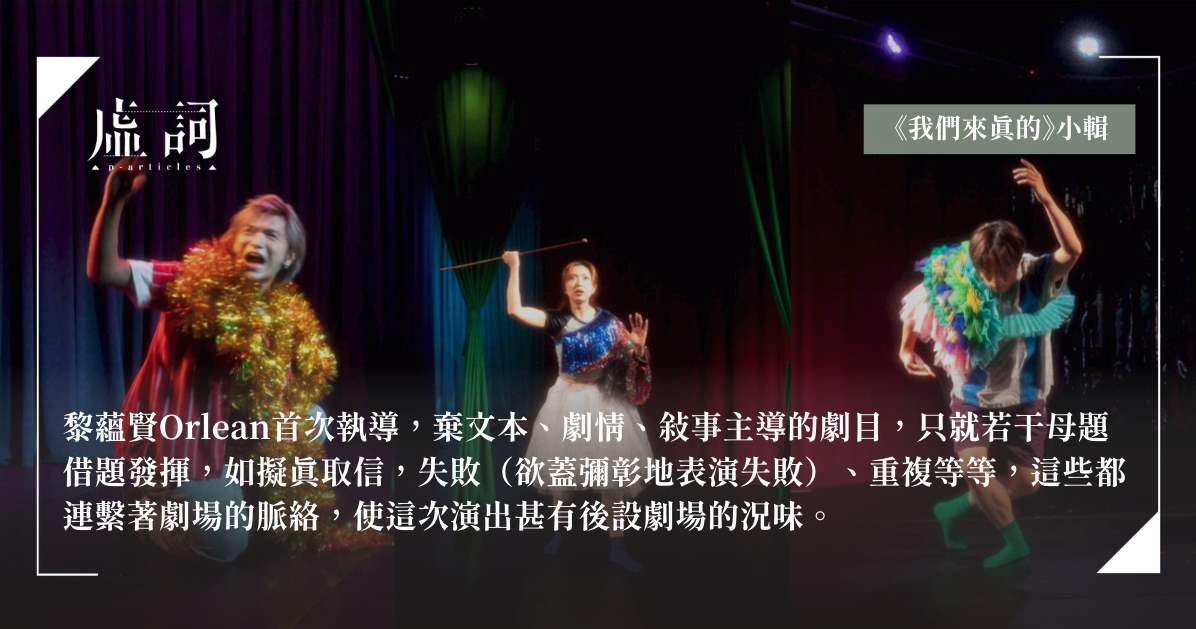

《我們來真的》小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2024-01-03

跨界藝術策劃人黎蘊賢 (Orlean Lai) 首次執導劇場,以「《我們來真的》——一場假裝的演出」為題,從起始就提醒觀眾關注劇場內的虛實問題,以裝置藝術和表演藝術邀請觀眾共建不可能的真實,合謀造假。編輯部組成小輯,囊括黎蘊賢的個人訪問,親述創作意念,以及對劇場的想像;參與繪畫的何倩彤撰寫後記,憶述創作過程,並反思文字被轉換成聽覺體驗的效果;黃小燕的劇評以拼貼式旁注,觸及協作、重複、極多主義等概念。

《我們來真的》旁注 At the marginalia of 'We are for Real'

劇評 | by 黃小燕 | 2023-12-27

黎蘊賢Orlean首次執導,棄文本、劇情、敘事主導的劇目,只就若干母題借題發揮,如擬真取信, 失敗(欲蓋彌彰地表演失敗)、重複等等,這些都連繫著劇場的脈絡,使這次演出甚有後設劇場的況味。至於作品的結構,anthropo-scenography 與object-oriented scenography 各佔一幕,屬過去20年來隨科技融入劇場的「新媒體劇場構作」(new media dramaturgy) 的格局。

【文藝Follow Me】專訪阮兆輝、鄧樹榮《老人與他的海》——一場戲曲與現代劇場的殊途同歸

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2023-10-24

「每一天都是一個嶄新的日子,走運當然很好,不過,我寧可把所有事情都安排得分毫不差。這樣,等到機會來臨時,我就有充分的準備了。」《老人與海》中的老漁夫聖地牙哥說。

關於《我們來真的》,只能是後話的話

現身說法 | by 何倩彤 | 2023-10-18

跨界藝術策劃人黎蘊賢 (Orlean Lai) 首次執導的劇場《我們來真的》完滿結束,藝術家何倩彤回想起 Orlean 邀請她寫一個關於「隱形人」的短篇故事。她從沒多想這個故事會以甚麼形式被演繹,或者會佔多少篇幅,也不清楚整個演出的主題和具體內容,如今在演員和裝置的演出之中,她看到了非常難忘的東西。

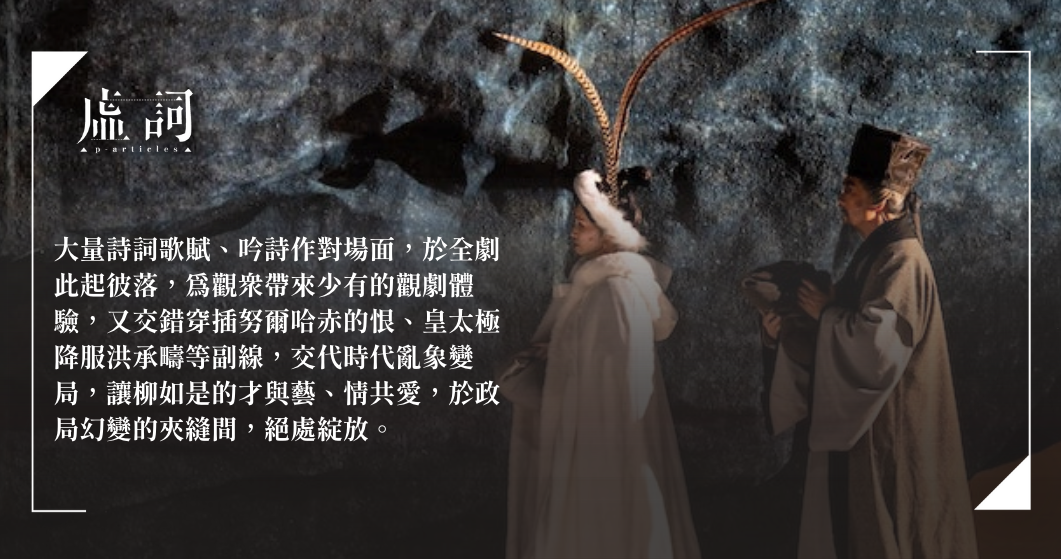

潘氏歷史人物劇場 柳如是的才與情

劇評 | by 黃子翔 | 2023-10-16

今年起擔當香港話劇團藝術總監的潘惠森,黃子翔認為他過往劇作鮮以女性主角和題材為重心,於去月上演的《親愛的.柳如是》作出了新嘗試,領着團隊與觀眾一起冒險。黃子翔分析出因為題材、形式使然,挑戰當然不少,男人戲雖然似是得心應手,而柳如是的性別議題、身份認同、知性才情,以至家國情懷,似乎尚有更多發揮空間,那就是創作上的取與捨了。

能夠逃離城市 也不能消除記憶——訪《柏林的金魚》編導甄拔濤

專訪 | by 王瀚樑 | 2023-10-06

甄拔濤在劇作《柏林的金魚》中描寫一個遷泊不定的遊人,一段發生在異地的戀情,與一些他無法放下的記憶。他在兩個女子、兩個城市之間來回往復,不論身處何方,都無以安心,永遠在希冀與失落之間拉扯糾結。這套在2019年首演的舞台劇,當中探討關於去留與離散,記憶與遺忘的命題,如今再次上演,或許觀眾更能感受到共鳴。近年遊走在德國與香港之間的甄拔濤則說,不論身處何地,人所需要的,是一個能令心靈停泊的船錨。

【文藝Follow Me】林奕華實驗劇場作品《艱辛歲月》探索日常與未來 演員金燕玲:每一天都很艱辛

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2023-09-26

甚麼是艱辛歲月?今年一月,演員金燕玲在非常林奕華實驗劇場《艱辛歲月》的階段展演時,一邊打麻雀,一邊訴說她的人生故事,婚姻離異、母親離世、患癌,那時她理解的艱辛歲月就是「很大件事的、很慘的」。隨著劇場作品不斷發展,慢慢的,金燕玲對「艱辛」有了另一番體悟。

無伴奏唱離別的話──訪一舖清唱雙劇目劇作《一舖兩劇》

專訪 | by 黃柏熹 | 2022-11-24

本地無伴奏合唱劇團「一舖清唱」最新劇作《一舖兩劇》,以雙劇目的形式呈現兩個離別故事,分別是圍繞中學生生活的《2022才藝表演(ITQ)》,和講述在時差裡透過網絡重聚的《GMT+8》。儘管故事不同,隨著時間變化或不變的情誼,其實一樣在我們身邊,像抬頭看見一個月亮。

渚薰連續被殺事件搜查本部——《新世紀福音戰士新劇場版:終》

影評 | by 化蛤堂的寒露 | 2022-08-23

《新世紀福音戰士新劇場版:終》近日正式在香港院線公映,這部橫跨廿多年的日本動漫經典,終於劃上句號,而Eva之父、系列總監督庵野秀明,從過去到現在,又說了多少個版本的故事?在故事裡又有多少不同的投射?這部作品不僅是寫給讀者的情書,也是給自己的情書。只有這種形式的結束,一個作者才能不留遺憾地放過自己。「碇真嗣的確引發了第三次衝擊,但他不那樣做的話結果大概我們早就滅絕。他既是救世主,也是破壞者。但就算這樣我們還是要感謝你,即使再來一次第三次衝擊。」

【文藝Follow Me】重新把《無動物戲劇》搬上劇場 導演陳曙曦:荒誕劇已變成寫實

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2022-06-11

由法國五月主辦、陳曙曦執導及他的學生們製作的劇作《無動物戲劇》將於六月中演出。《無動物戲劇》是法國著名劇作家、編導、導演及演員Jean-Michel Ribes的代表作之一。全劇由八個短篇荒誕喜劇組成,描繪法國人的荒唐日常;各個短篇均獨立成篇,彼此沒有關係。

【第三十屆香港舞台劇獎】風車草《新聞小花的告白2》膺最佳製作:再困難也要走下去

報導 | by 虛詞編輯部 | 2022-06-03

香港劇場界年度盛事,受疫情而多次順延的第三十屆香港舞台劇獎頒獎禮,昨晚(1日)在葵青劇院演藝廳舉行。因應表演場地多次關閉,多個演出取消或延期,大會將 2020 及 2021 年的參選劇目合併計算。而為了慶賀劇場工作者終能聚首一堂,本屆主題定為「團聚」,共頒發 22 個獎項,由《新聞小花的告白2:白屋之夏》連奪「最佳製作」、「最佳導演 (悲劇/正劇)」等大獎,而《雄顏一笑》以及《一水南天》各獲四獎。

雄仔叔叔談《鐵行里》︰返鄉下講古,無權者的力量

劇評 | by 雄仔叔叔 | 2022-05-17

「講古佬」雄仔叔叔看過《鐵行里》綵排寫來隨筆。沒有打針無法進場觀演,他由城市空間、人情聯想到權力關係,也在腦海重構九十年代,陳炳釗一台獨腳戲中,等待的一個哈維爾。歷史與記憶在離散,身份在潛行,他信我們總會領略到無權勢者的力量,守護記憶中的原鄉。

訪《品品》︰三小時展演放題,揀飲擇食的自由意志

專訪 | by 蘇麗真 | 2022-04-11

表演場地解封在即,不加鎖舞踊館為觀眾獻上年度製作《品品》,由六個不同背景的藝術家,以「食」為題發揮天馬行空想像,打破表演者與觀眾的界限,在三小時的演出時間,讓你我享受「揀飲擇食」的自由意志。

【文藝Follow Me】詩化與音樂 身體與語言 由莎翁《十四行詩》到劇場《#1314》

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2021-11-02

「當詩的想像和身體結合會是怎樣的呢?我覺得這是一個很好的創作起點。」綠葉劇團藝術總監、《#1314》導演黃俊達說。他在劇作《#1314》中以莎士比亞《十四行詩》為創作來源,以詩意的文字結合詩化的身體,帶大家走進一個解構又重構的世界。

【文藝Follow me】從VR體驗「無器官身體」 無演員劇場《千高原》鼓勵打破規範

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2021-08-14

在走進獨立電影導演許雅舒、舞蹈家黃碧琪及藝術家黃嘉瀛聯合創作的劇場節目《千高原》之前,你對它一無所知;正如法國哲學家德勒茲和加塔利在其著作《千高原》中所說:「在知道身體可以用來幹甚麼之前,我們對它是一無所知。」

【文藝Follow me】時差中跨地域創作 劇場《漂泊居留所》探問何以為家

文藝Follow Me | by 陳子雲 | 2021-07-16

水無形,無情,對人類文明時而賜予,時而剝奪。《漂泊居留所》以大水淹浸某個虛構港口城市作為主線,帶出「家」貌似穩定,實則浮游的概念,主創人員更是跨地域在時差中完成創作。導演陳冠而在香港執導,監製張嘉芸身在柏林、譚玉婷則在香港身兼監製和演員。訪問當日,譚玉婷才剛剛在大埔排練完。

【文藝Follow me】音樂人黃衍仁跨界拍電影 《半空的笑》突破劇場疫情限制

文藝Follow Me | by 陳子雲 | 2021-06-12

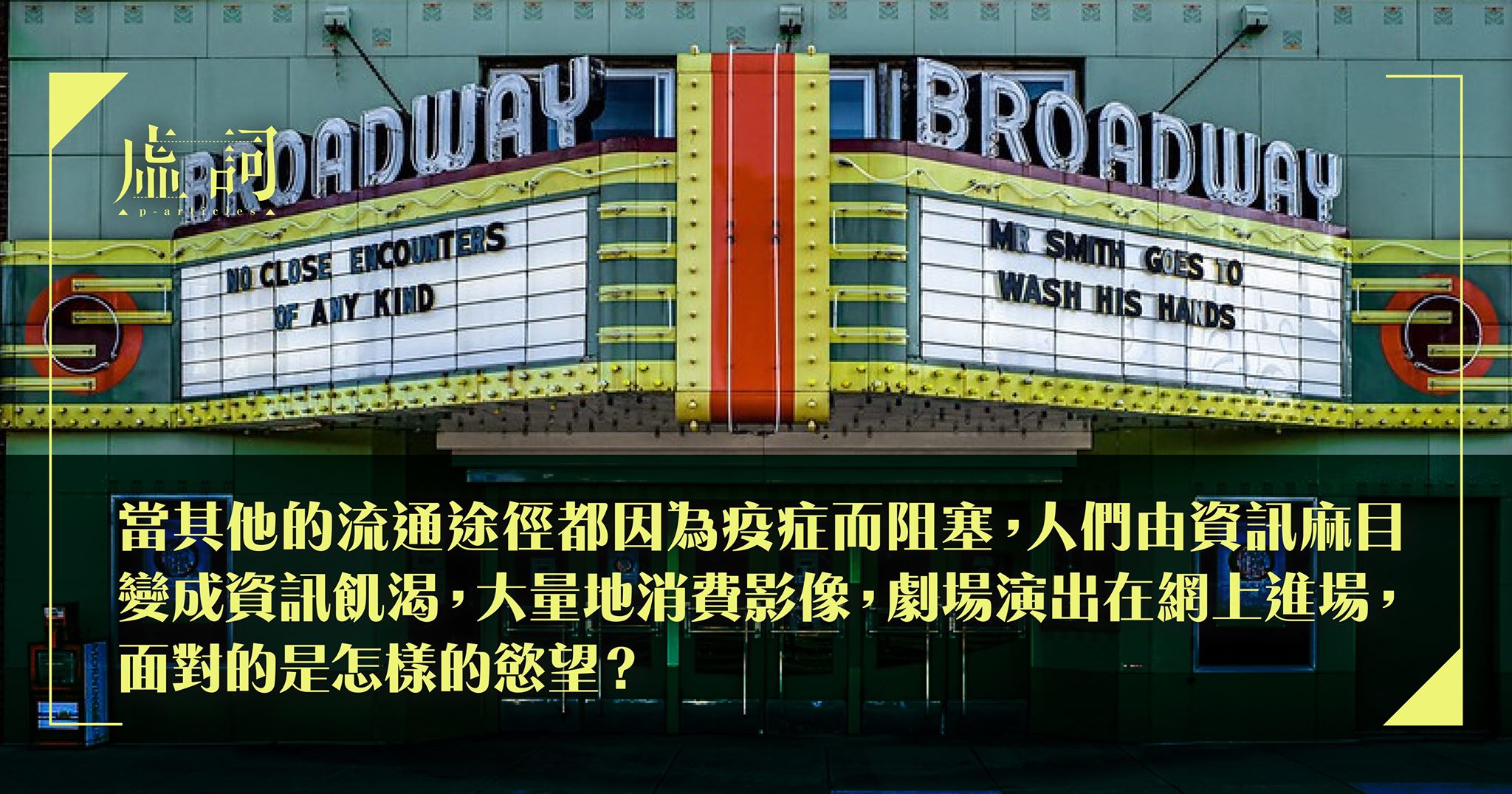

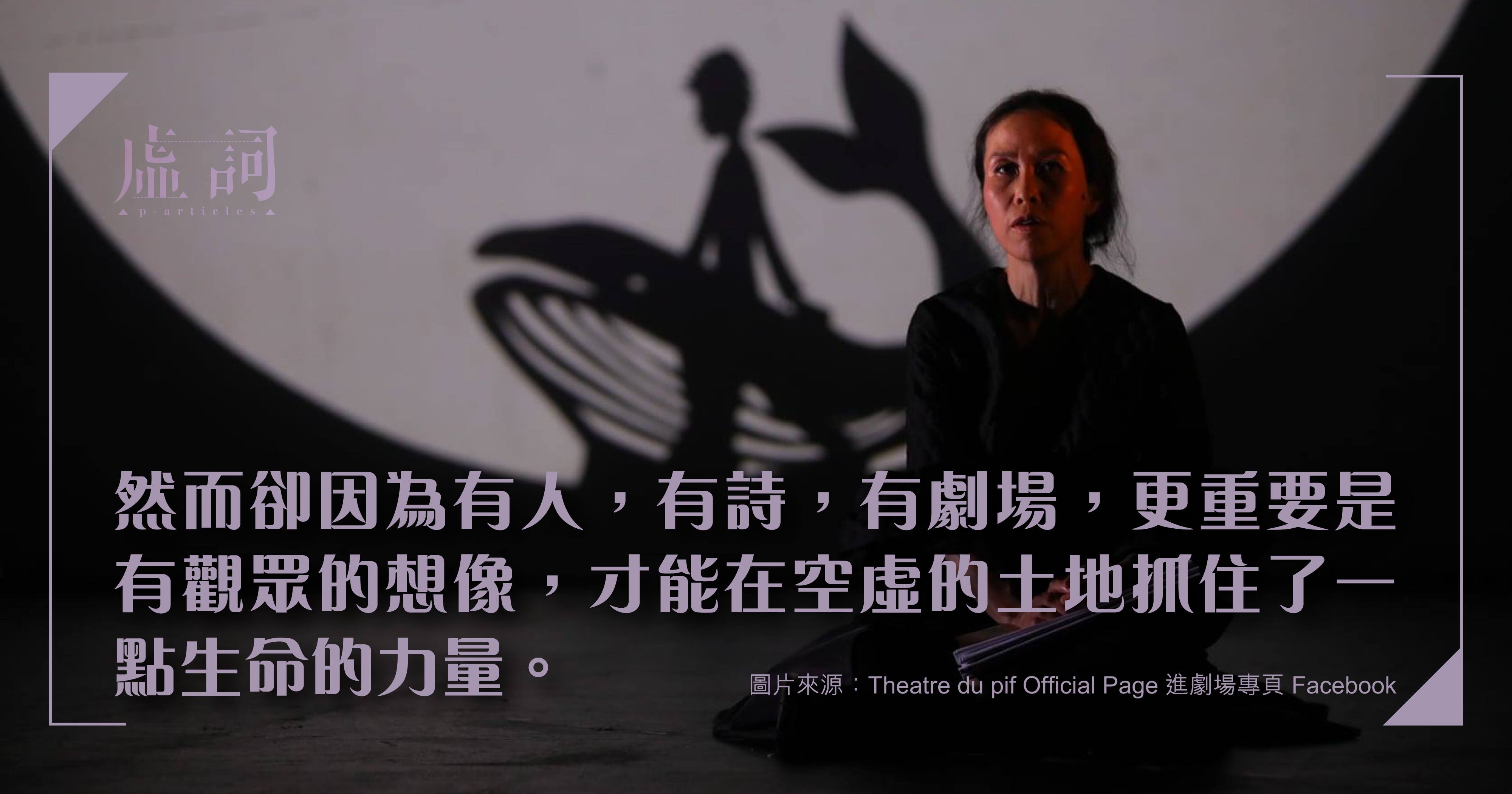

自從去年香港爆發疫情以來,藝文產業屢受重創,面臨演出取消、延期或退票等狀況,向來倚靠門票收入及資助的大小劇團,更是雪上加霜。有劇團嘗試透過網上直播演出,也有劇團邀請導演把劇場演出拍成影像,劇場演員、獨立音樂人黃衍仁則決定把自己寫下的劇本,與導演黃飛鵬合作拍成電影。第一次執導,他不禁問記者:《半空的笑》算不算是港產片呢?

【文藝follow me】黑房、監倉、女囚情欲——訪《有你,故我在》導演甄拔濤

文藝Follow Me | by 陳子雲 | 2021-05-08

位於中環荷李活道的古蹟建築群活化成藝術文化園區「大館」後,不少人未必知道「大館」前身除了是前中區警署(俗稱大館)外,還有一部份是域多利監獄。2006年域多利監獄完成歷史任務,當時內部大量物品陳設陸續扔掉,一群藝術家有機會入內視察沒有囚犯的監獄廢墟,甄拔濤是其中一位。

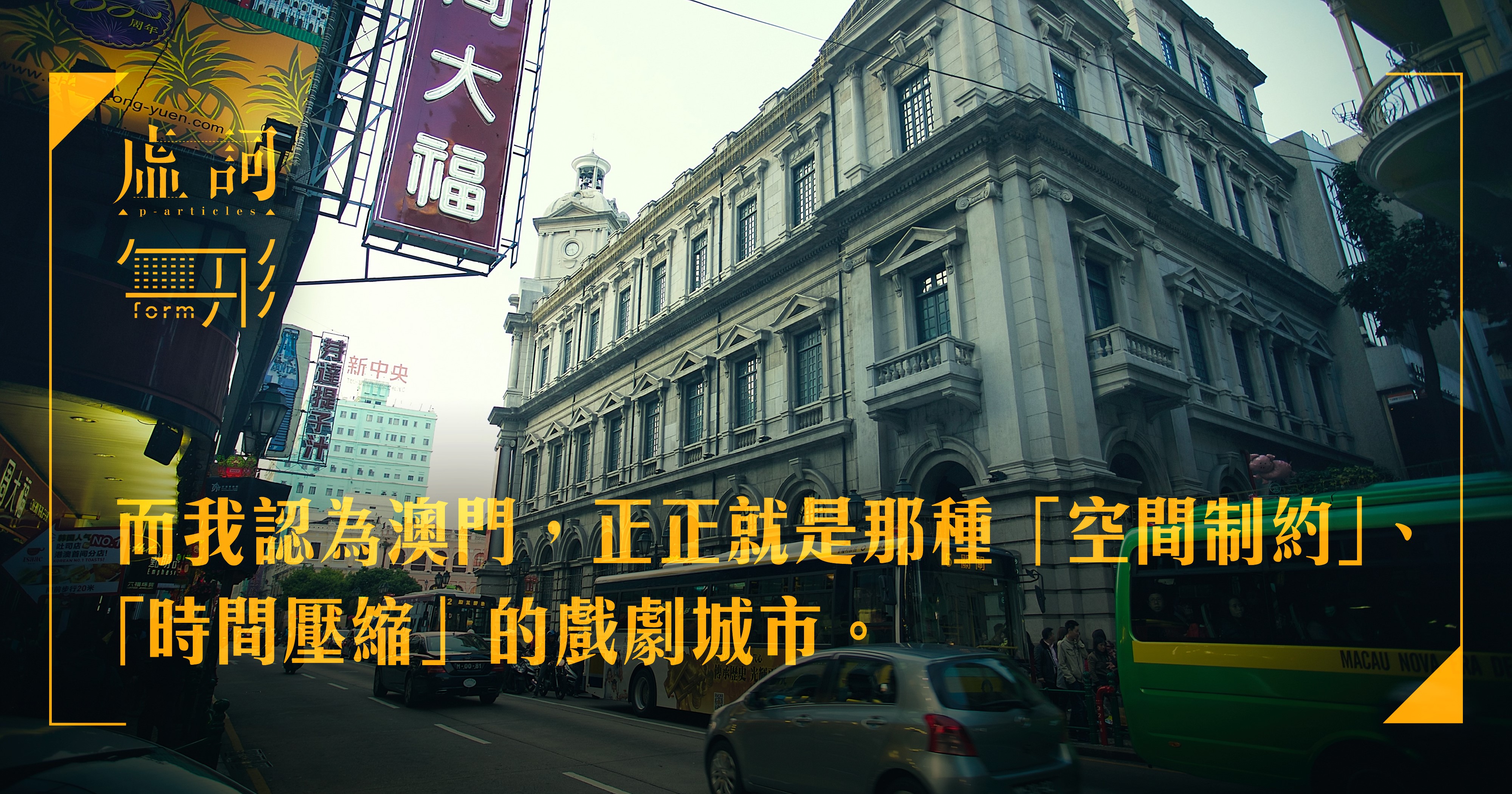

【無形.澳門時間】戲劇城市現場

散文 | by 莫兆忠 | 2020-12-11

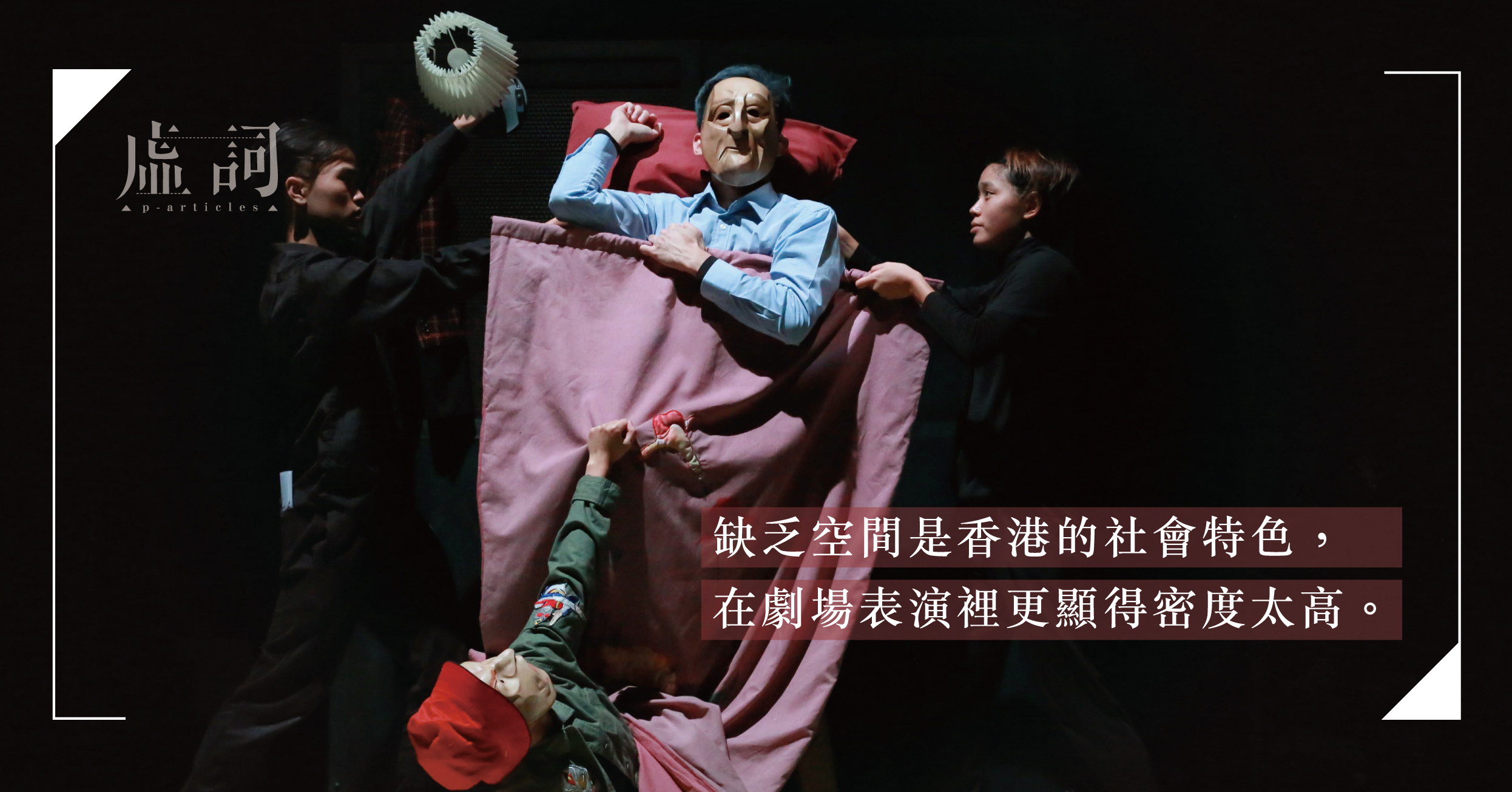

每天起床上班,下班回家,約會上街,我們都不可避免地置身在文化遺產與當代建築並置的狹小道路上,這裡不只是一個視覺上的奇觀,其實也見證了高度加速與壓縮的發展歷程。只是我們從小到大都麻醉在「澳門地少人多」的咒語中,以為土地可以像個蛋糕那樣切成很多塊,一塊賣幾錢?空間的想像總是走在時間的想像前面,就連「借來的時間」這種論述都欠奉。政府每年粉刷外牆、修復、保育的文物建築,就像一帖劇變世情中的精神穩定劑,人們在紛紛擾擾的現實中,只要走進了泛黃街燈照亮的歷史建築群裡,便獲得了一剎的心靈慰藉,以為這裡一切還好好的,沒有改變,穩定而和諧。你問很多澳門人,澳門有甚麼「與別不同」,不忍說「賭場」的人都會講:「世界文化遺產」,然後你問,這個那個建築的歷史故事呢?它們在甚麼時候建成?大部份人都啞口無言。再一次,空間勝過時間。

治癒的黑盒小劇《每一件美好的事》

劇評 | by 楊喜盈 | 2020-11-25

疫情之後不少劇場重開。《每一件美好的事》黑盒劇情並不單純是一個故事,而是和觀眾一起面對傷痛的過程。演員和觀眾互動頗有新鮮感,讓我們進入這個療癒的劇場吧! #每一件美好的事 #黑盒劇場 #同流黑盒劇場 #互動 全文:http://p-articles.com/critics/1824.html ◤ 想閱讀更新更多「虛詞」內容,歡迎先讚好專頁,再將專頁揀選為「搶先看」! ◤ ◤ 《無形》於各獨立書店有售,包括(港島)艺鵠ACO、見山書店、銅鑼灣樂文書店、銅鑼灣Desk-one溫室、glue咕嚕館;(九龍)序言書室、油麻地Kubrick、旺角樂文書店、合舍、貳叄書房、旺角Desk-one溫室、榆林書店;(新界)生活書社、荃灣Desk-one溫室;(澳門)邊度有書,售價港幣20元正。 歡迎訂閱,敬請私訊查詢。 ◤ ◤ ◤ 《無形》及「虛詞」歡迎自由題投稿,稿例:http://www.p-articles.com/contribution

香港話劇團《叛侶》專訪:離場後你的選擇是?

專訪 | by 虛詞編輯部 | 2019-12-20

在整個戲劇觀賞過程中,劇場不會主動告訴觀眾答案,亦從未批判「偷情」,而是在於觀眾當下經歷到些甚麼、作出怎樣的選擇。兩對情侶兩段經歷,同時存在於舞台上,一對有出軌,另一對卻沒有,導演陳敢權於是追問,「你會選擇哪一邊?」

【教育侏羅紀】一直做下去,靠的便是「堅持」——愛麗絲劇場實驗室的教育精神

教育侏羅紀 | by 虛詞編輯部 | 2020-02-20

正如在最近《3016》的教育劇場演出中,學生扮演企業的實習生,需為公司構思一雙鞋,卻有學生回答用糞便,演教員處變不驚,更一本正經地回答:「那麼你要考慮處理素材的成本,考量身處3016年的環境,再檢視造鞋的物料。」

如何相信劇場?——評《真實的謊言(自我審查版)》

劇評 | by 黃安政 | 2019-04-18

而《真實的謊言(自我審查版)》 的編劇嘗試處理的故事,除了「三年前」於南寧發生的傳銷事件外,還包括在劇場當下發生的戲劇表演本身。除了Ivan外,劇中其他演員亦同樣在第一個敍述層次中擔任「表演者」,「演繹」著於第二個敍述層次中傳銷故事入面的角色,穿梭於兩個敍述層次之間,一再提醒觀眾他們正在觀看戲劇表演 。