SEARCH RESULTS FOR "金牛座"

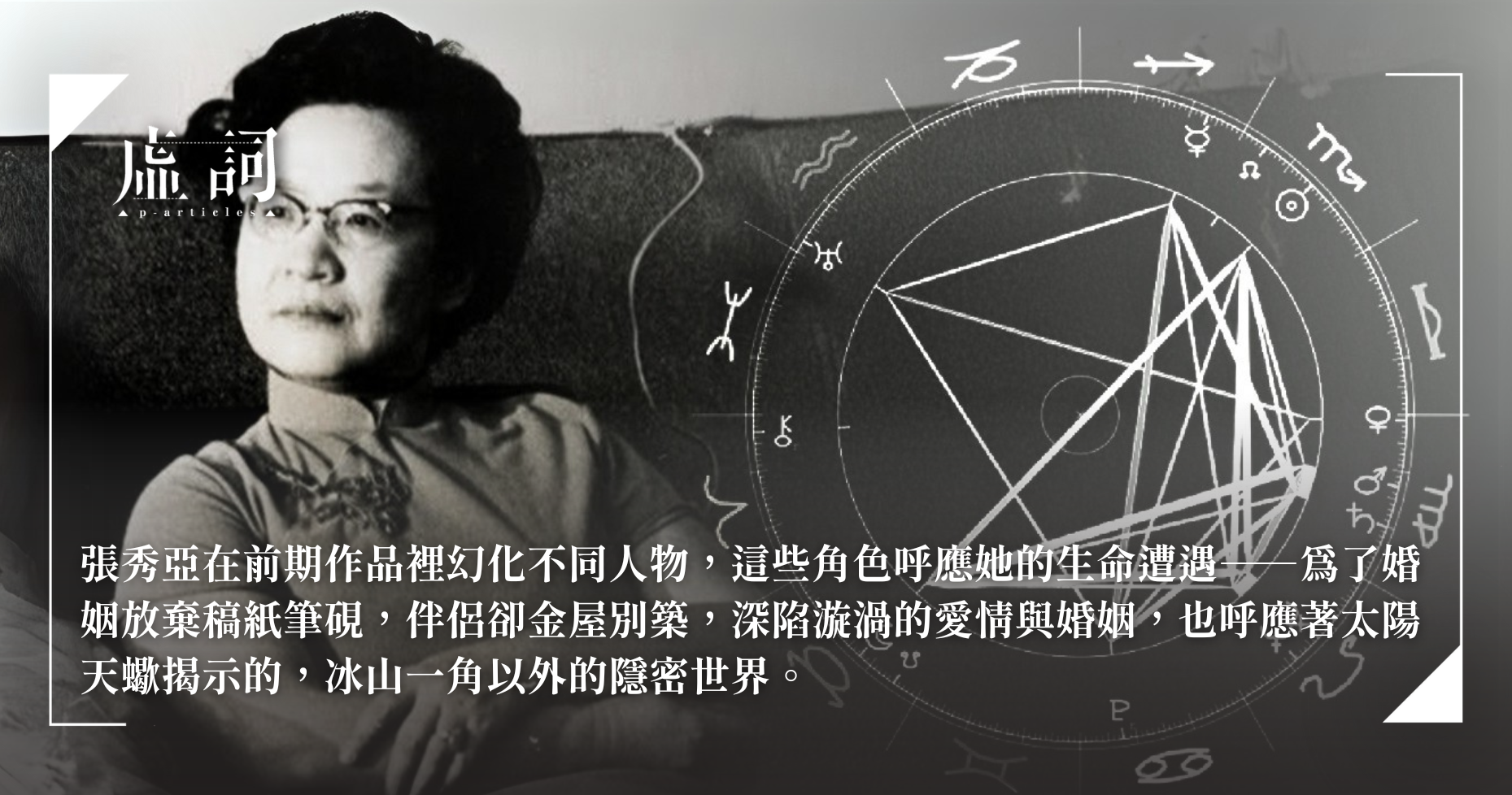

從星盤讀張秀亞.天蠍座》比夜色更黑的湖邊,那片漫雪蘆花:月交點的追尋

其他 | by 曾彥晏 | 2025-06-16

臺灣作家張秀亞,生於1919年11月8日中國河北滄縣。她的太陽星座為天蠍,與落在金牛的旺勢月亮,日月形成度數緊密的對分相,更出生於出現月蝕現象的滿月時刻。太陽落於天蠍座意味著在追尋人生重要目標途中,多會遇見關於深邃情感的試煉、底層欲望的轉化考驗,這得以在張秀亞前期作品中的角色得以窺見。張秀亞的創作能力,源自母親在心靈上的陪伴,母親說讀故事、鼓勵她編織想像力,呼應著星盤中的月亮金牛。

【無形.金牛座】金牛化的虛幻紀錄片

散文 | by 張鐵樑 | 2019-11-07

對真實定義得愈實在,這種東西就愈是虛浮和不存在。反過來,真實不是要去定義,而是要去「接近」,這也是我現在辦「香港真實影像協會」的初衷。

【無形.金牛座】十二點要你成為金牛座

散文 | by 陳栢青 | 2019-11-07

十二點始終驅使著金牛座。工作早八晚六。逢五休二。 日子像照抄火車時刻表。白線後排隊上車,禮貌的距離,不快不慢的應對。白襯衫用熨斗犛出線條,鼻子讓日子牽著,那樣勤勤懇懇,孜孜矻矻,還不是為了十二點一到,刷張機票。為了某一個十二點,醒在異國床上。狂歡個幾日夜以為自己避開十二點。其實是滿足了十二點。