SEARCH RESULTS FOR "虛無"

盡頭

小說 | by 黎喜 | 2025-08-08

黎喜傳來短篇小說,書寫遙遠的未來,美國太空總署因一篇論文的出現,宣布因「物料」的關係令到人類無法在外太空生存,繼而煞停火星移民計畫。人類歷史只能逐漸邁向終結,世界各國只能默默接受,人們看似在日常生活中前行,但失去了真正前進之途,在龐然的宇宙之中茫然徒勞。

三島由紀夫誕辰百週年 日本舉雙展覽紀念 法文手稿首度曝光!

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-07-31

今年是日本文豪三島由紀夫誕辰100週年。為慶祝三島由紀夫對文學以及藝術的貢獻,日本在三島由紀夫文學館與GYRE GALLERY舉行兩場展覽活動,分別為《珠玉の100選》和《永恆輪迴中的虛無:三島由紀夫誕辰100週年=昭和100週年》。前者精選了三島由紀夫的100件珍貴資料,後者則邀請八位藝術家以其遺作《豐饒之海》為靈感,重新詮釋小說中「虛無」與「再生」的主題。

這些日子以來

散文 | by 小煬 | 2025-03-19

小煬以「絕望與生存掙扎」為題,傳來散文一篇。鈍針持續擊打,好似反覆撞墻。起初像被蜂蟄了一下,幾分鐘過後,他的頭變成木的,不斷被劈開。核磁顱部經絡刺激,好駭人的名字,據說可以讓他強制「開機」。當小煬等著,數著秒,閉上眼又睜開,時間沒有動彈。好漫長,光是為了活著,就要經歷這麼漫長的折磨。

【新書】陶國璋《無聊、空虛、絕望… …紓解無助感的哲學配方》〈絕望的類型〉

其他 | by 陶國璋 | 2024-08-28

陶國璋在新作《無聊、空虛、絕望⋯⋯紓解無助感的哲學配方》也談到何謂絕望,他先指出齊克果的說法,認為絕望感是屬於人類特有的表現,進而以哲學的方式處理絕望的問題。他認為絕望從分析上可分成兩個類型:較普遍的沒有可能性的絕望(Despair of being without possibility),及沒有必然性的絕望(Despair of being without necessity),後者別具哲學性,又可分成三種型態。最後,他以愛情為例,有時我們容受苦難的理由,是我們相信這世界一定有另一半(another half)存在,只要找到,生命就有意義。但陶國璋提醒我們,這種想法存在危機。

【董啟章新書摘錄】《後人間喜劇》第一章〈虛無的理性主義者〉

小說 | by 董啟章 | 2020-10-06

董啟章的寓言式幻想新作《後人間喜劇》,在語言上試圖更加貼近大眾,在寓意上從香港的現況,面向未來,希望往後的人類能過著真正的和平,這篇摘錄讓讀者先睹為快。

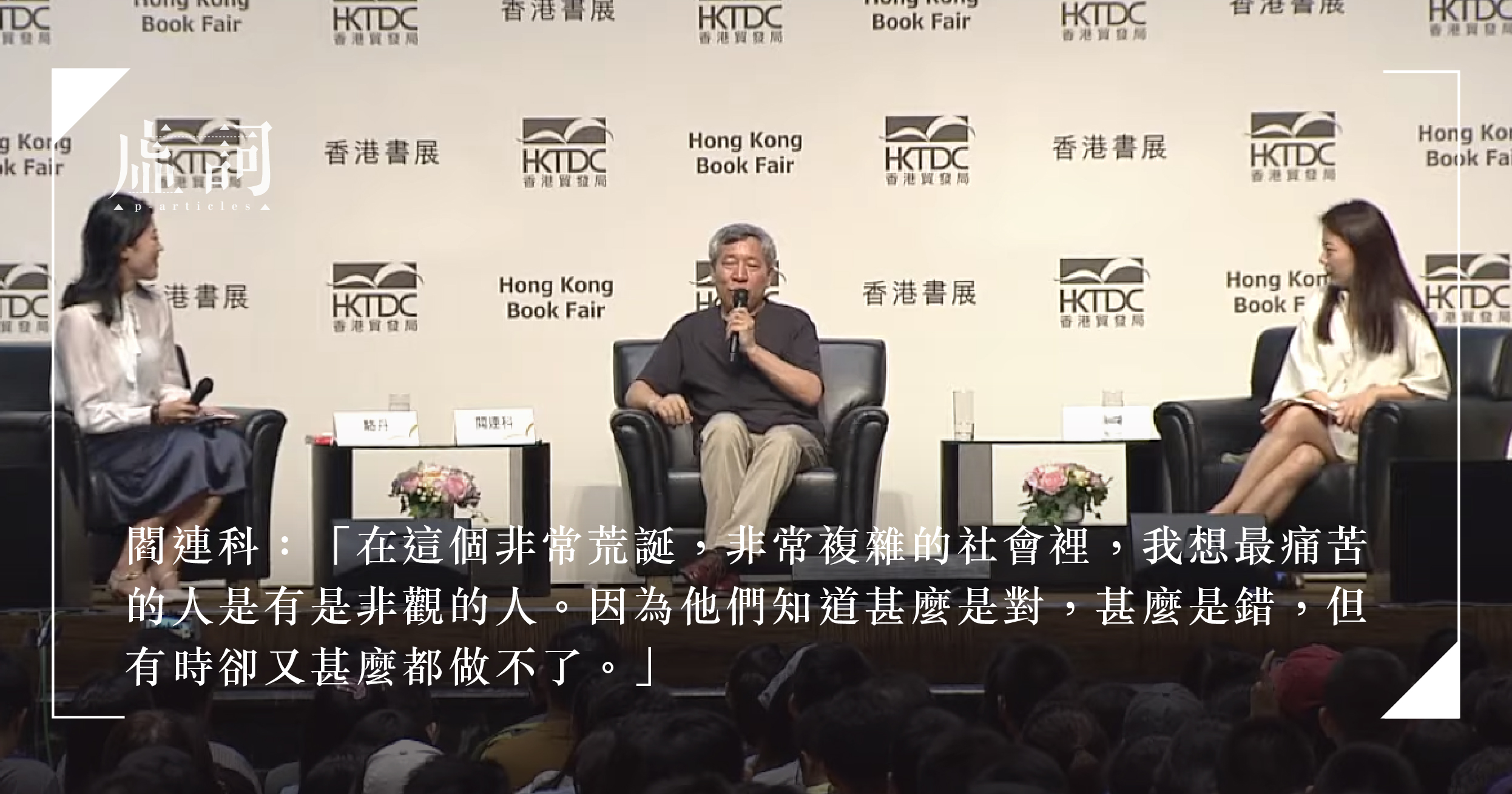

閰連科 X 蔣方舟︰我在困境與虛無繼續寫作

報導 | by 李日朗 | 2019-08-14

在困境中如何活著是人類永久的課題。在這個夏天,香港人就像西西弗斯般,在困境中不斷掙扎。而在香港貿發局主辦第三十屆書展中,正好以「在無盡的困境中活著與寫作」為題,邀請到閻連科及蔣方舟,大談「困境」、「活著」和「寫作」。