SEARCH RESULTS FOR "失語"

【新書】《取消文化:從啟蒙的興起到網路公審,失控的言論自由如何成為當代民主與政治上的困境?》導讀——民主文化的失語下,重探啟蒙人文精神的可能

書序 | by 黃哲翰 | 2025-04-14

近年「取消文化」浪潮直捲全球,猶利安・尼達諾姆林撰寫的《取消文化:從啟蒙的興起到網路公審,失控的言論自由如何成為當代民主與政治上的困境?》新書中則詳盡討論此議題。黃哲翰為此撰寫導讀,指出「取消文化」源於美國,旨在抵制歧視言論,但常因缺乏公開辯論而演變為教條化的社會懲罰。他認為作者尼達諾姆林從人文主義視角批判其去中心化審查傾向,強調啟蒙精神與公共辯論的重要性,認為民主社會應以此應對危機,而非依賴情緒驅動的抵制。

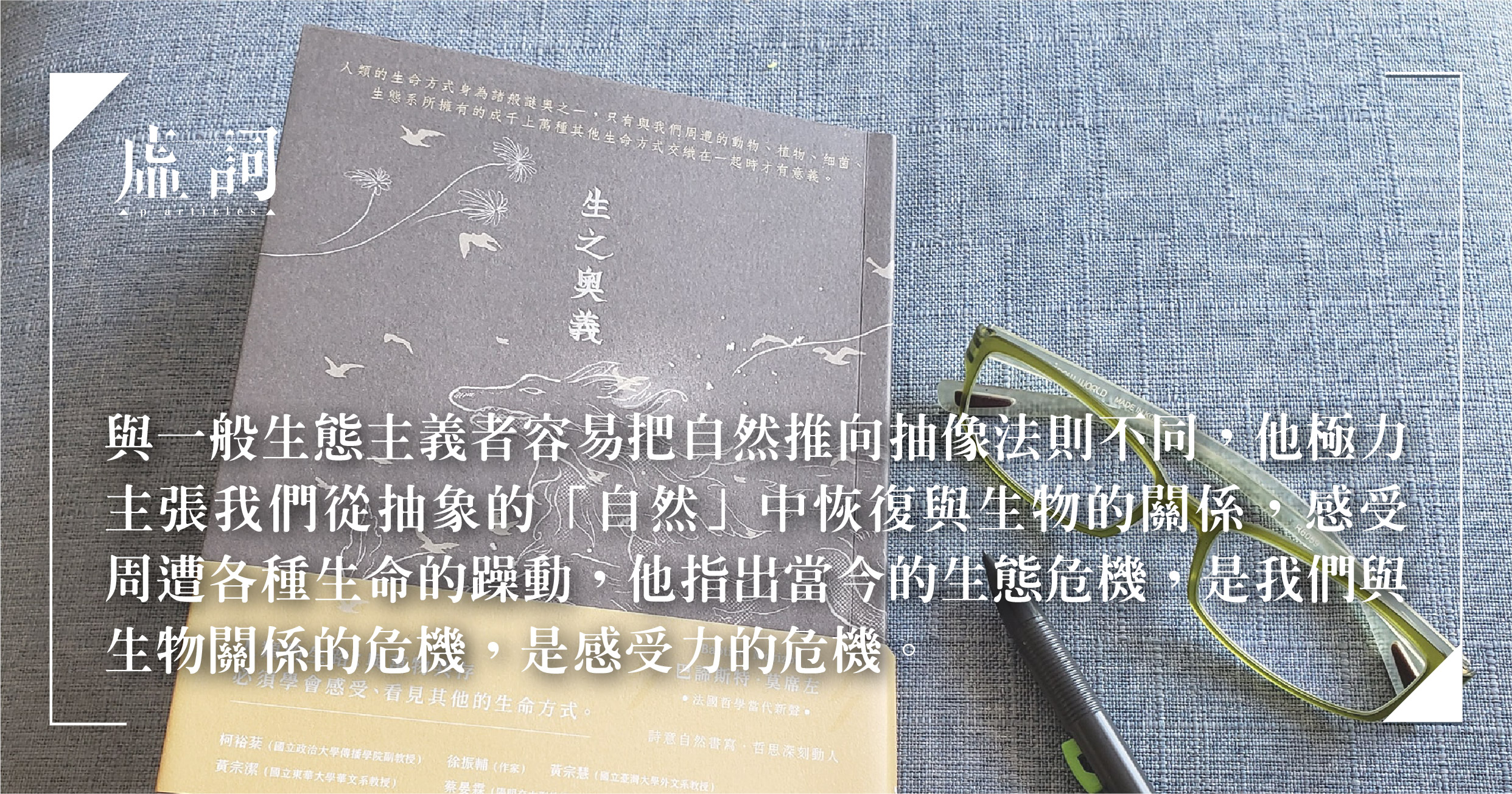

讀莫席左《生之奧義》:人對文明與規矩的揚棄

散文 | by 陳燕遐 | 2021-12-20

陳燕遐讀莫席左的《生之奧義》,發現是一部極入世的書。莫席左自己在教學與著述外,也積極參與各種倡議活動,捍衛環境與自然生態。而一路讀來,更叫她無法不想到最近野豬的遭遇,以及社會上某些有關野豬的言論,香港的集體失語,主要是手握權力的人對文明與規矩的揚棄。