SEARCH RESULTS FOR "末日"

2025諾貝爾文學獎得主拉斯洛小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2026-01-06

2025年的諾貝爾文學獎得主為匈牙利小說家、編劇克拉斯諾霍爾卡伊·拉斯洛(Krasznahorkai László)。瑞典學院讚揚拉斯洛作品「那引人入勝且富有遠見的創作,在末日般的恐怖中重申藝術的力量」。虛詞編輯部為此組成小輯:虛詞編輯部整理拉斯洛文學進路,簡單介紹其作品的風格及獨特性;香港作家廖偉棠指出拉斯洛作品以「卡夫卡式」的荒誕、黑色幽默與末日景象,呈現本世紀的歐洲精神危機,其作品戳破文明僞善,提供反人類視角的贖罪機會;蔡元豐則聚焦於他的代表作《撒旦探戈》,分析書作如何營造出充滿廢墟感與反烏托邦色彩的末日景象,藉此諷刺威權謊言及人性的盲目希望。

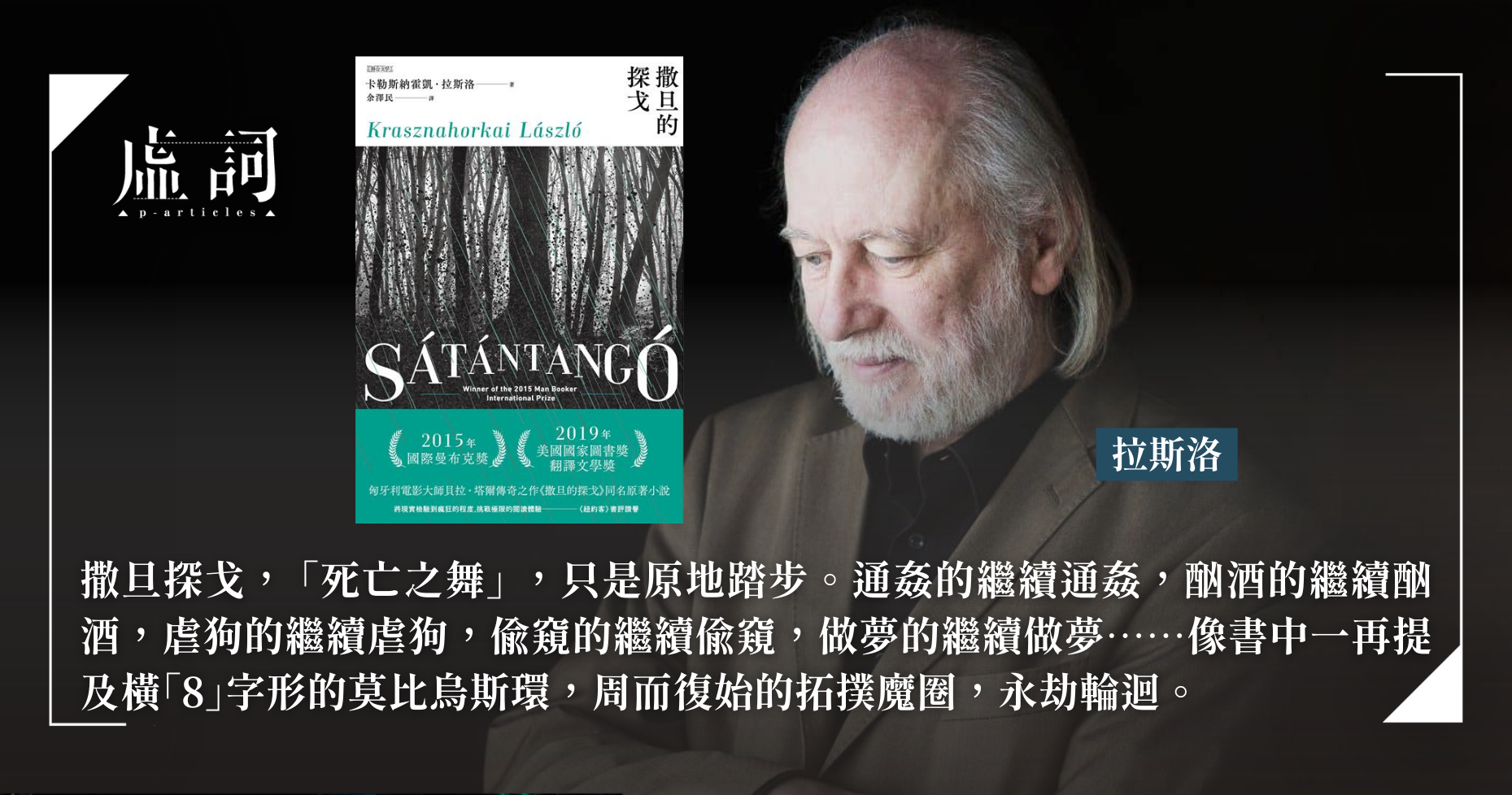

蜘蛛網之舞——火中虐讀《撒旦探⼽》

書評 | by 蔡元豐 | 2025-12-30

蔡元豐傳來今年諾貝爾文學獎得主克拉斯諾霍爾卡伊.拉斯洛的代表作《撒旦探戈》評論,指出該書以十二章節模擬探戈舞步,透過「前六章」推進情節與「後六章」逆向重述,構建出如莫比烏斯環般原地踏步、永劫輪迴的敘事迷宮。故事描繪了騙子操控愚民的荒誕行徑,營造出充滿廢墟感與反烏托邦色彩的末日景象,藉此諷刺威權謊言及人性的盲目希望。蔡元豐認為觀乎全書,與其說是「隱喻」,不如讀作連結歷史與當下的「換喻」,是一部結構錯綜、猶如蛛網般的「複雜文學」。

【2025諾貝爾文學獎】匈牙利小說家、編劇拉斯洛獲獎!

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-10-09

瑞典學院在今晚公布,2025年的諾貝爾文學獎得主為匈牙利小說家、編劇克拉斯諾霍爾卡伊·拉斯洛(Krasznahorkai László)。瑞典學院讚揚拉斯洛作品「那引人入勝且富有遠見的創作,在末日般的恐怖中重申藝術的力量」(his compelling and visionary oeuvre that in the midst of apocalyptic terror reaffirms the power of art.)現年71歲的拉斯洛為著名匈牙利小說家、編劇,以其深邃、憂鬱且具挑戰性的作品風格著稱。他曾對外表示,自己寫作風格受到卡夫卡等前輩影響,因此在其作品中大多探討著反烏托邦與存在主義主題,並以獨特的長句結構和後現代敘事手法,贏得了全球讀者與評論家的高度讚譽。

樂隊per se聯乘各區獨立書店 推末日企劃共組「最終の本」書單

報導 | by 虛詞編輯部 | 2022-11-22

將於下月舉行成軍十周年演唱會的樂隊per se,最近與全港超過二十間獨立書店聯乘合作,以「末日」作為主題,邀請書店店主與店員各自分享「最終の本」,讓樂迷與讀者藉此從文字出發,想像末日將至面對的抉擇,思考未來的路該如何走下去。

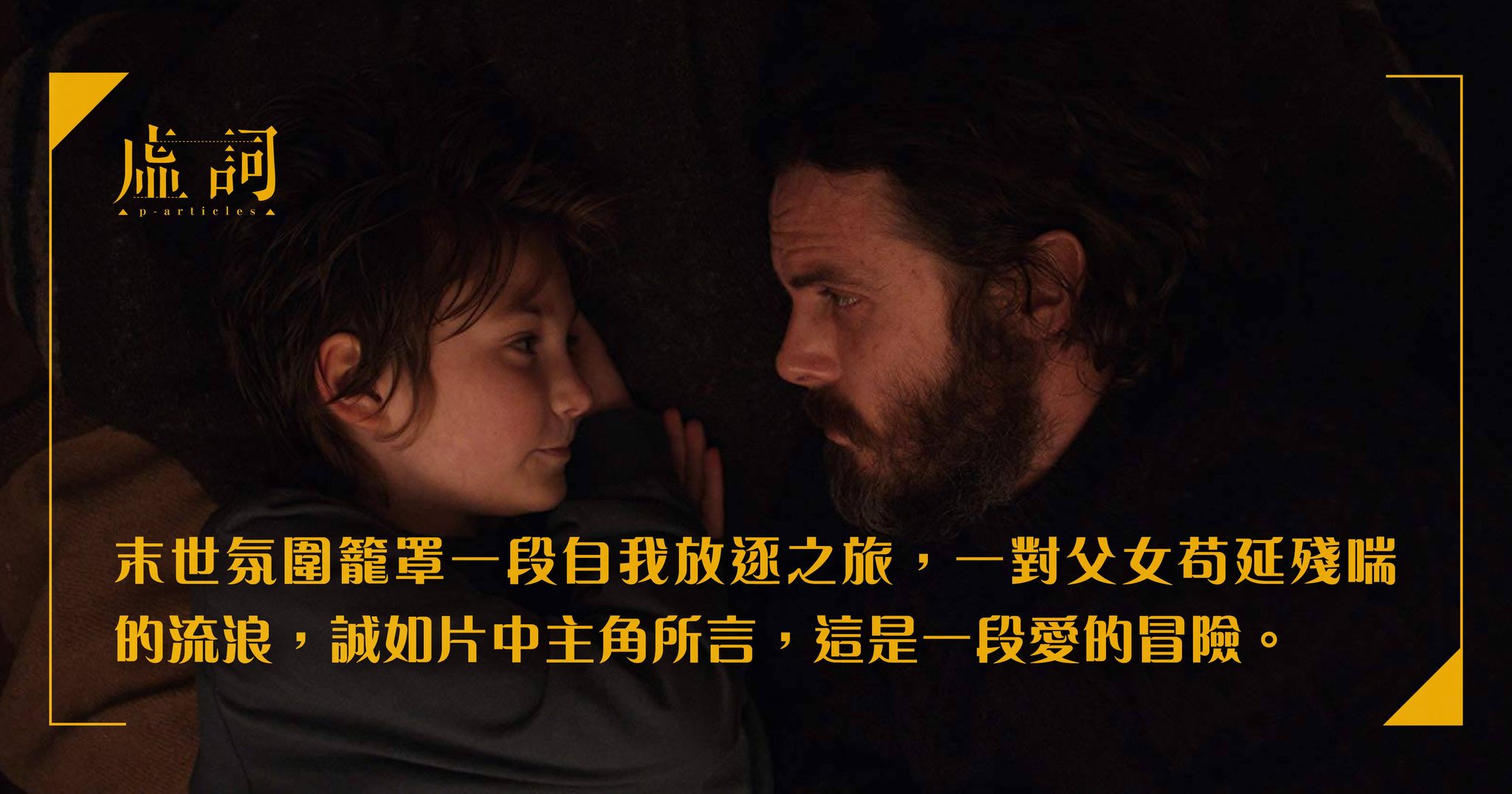

眾聲喧嘩《只不過是世界末日》:留下來的人帶著罪疚、疑惑、麻木,生活下去

劇評 | by 馮曉彤 | 2022-08-22

由眾聲喧嘩創作、方祺端執導的《只不過是世界末日》,改編自法國著名劇作家尚.李盧克.拉高斯(Jean-Luc Lagarce)的《It’s Only The End of The World》,今年8月5至7日在香港兆基創意書院多媒體劇場上演。劇作講述多年前,一語不發就背棄家人出走的遊子,在發現自己患上絕症之後,重返舊地與家人見面。乍聽起來,遊子似乎是全劇的中心主角,但愈看下去,愈是發現劇本慢慢傾斜到他家人。他們被黑暗的絕望慢慢啄食,帶著罪疚、疑惑、麻木,生活下去。

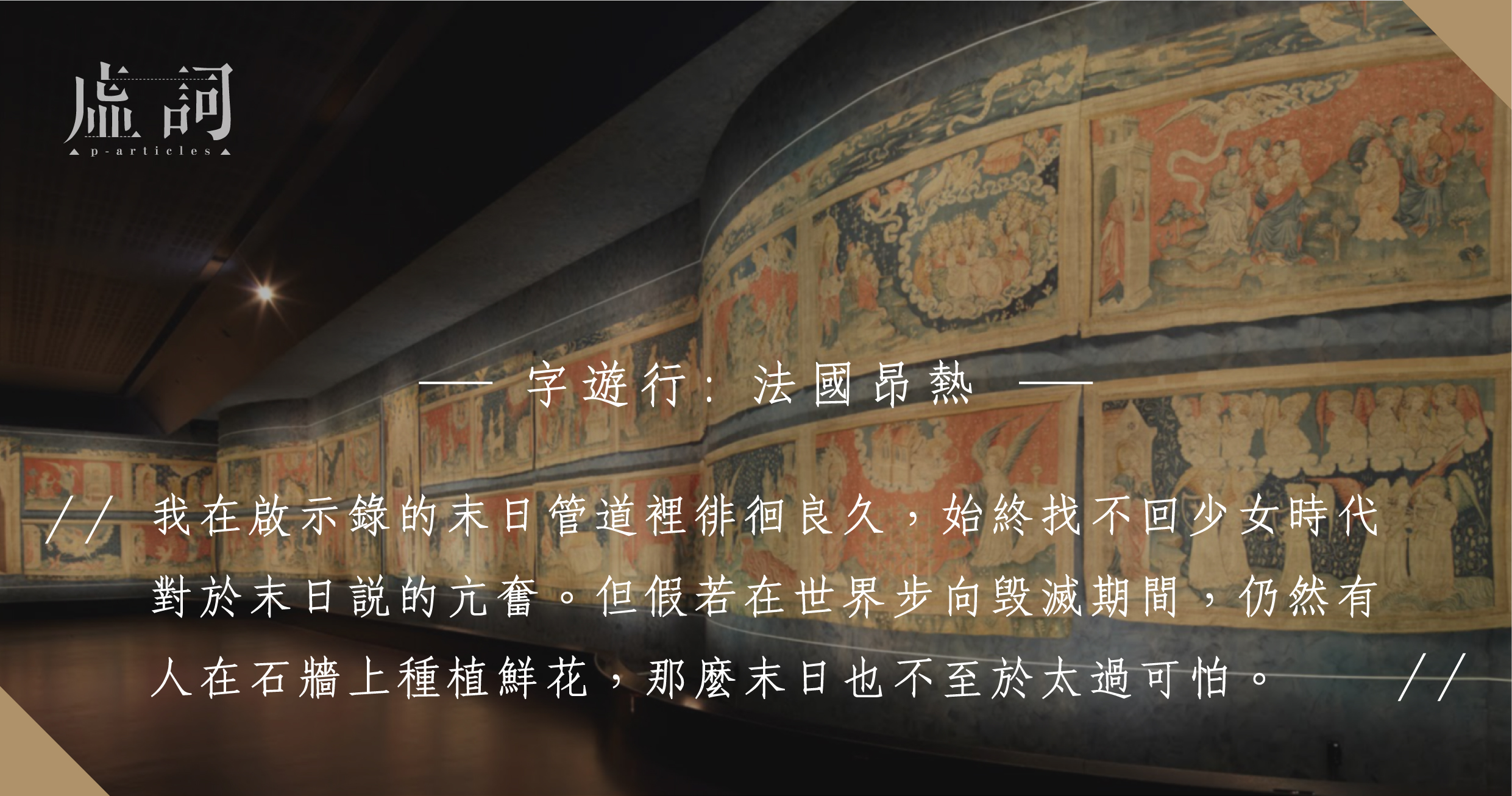

看在哀樂無名的晚秋:十至十一月德國電影選

報導 | by 虛詞編輯部 | 2021-10-27

在「獅子山」和「圓規」兩場風暴遠走以後,香港地終於迎來秋意。在這哀樂無名的季節,《虛詞》編輯部為你精選德國電影節(KINO/21)以及百老匯院線幾部異國電影,在大銀幕上一一飛越極權社會、科幻末世、異色派對,在密陽和微涼的晚秋倒抽一口「涼戲」,在笑與淚中洗滌心頭的鬱或躁。

【虛詞.說好的世界末日呢?】走在世界盡頭的孩子

小說 | by 邱冰瑞 | 2021-06-24

曾經在這裡度過美好的時光,做夢也沒想到有天回來,再也沒有快樂,也沒有了對長高的期待。身處埋土技術學院的主角,被末日士兵重重包圍著,唯有逃亡,才有生機。閉著眼睛一直跑,不知已跑了多久。夢中,我們推翻暴政,重建社會,各得其所。醒來的時候,現世依舊。

【無形.說好的世界末日呢?】末日近了?

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2019-11-29

「世界末日」呼喚人們對時間和生活的想像,因為迫切,所以想像。2019年,香港的動盪之年,《無形》編輯部以至我城香港,都在經歷一段疼痛的時期。今期《無形》邀來本地劇作家陳炳釗,講述一段在我城烽煙四起之際坐飛機到另一個城市,卻有倖存感覺的「末日之旅」;對神秘學有所研究的媒體人鄧烱榕,講述「末日」揭示的可能的文明浩劫。 末日既是想像,當然也有文學涉足的空間。80後詩人陳暉健的〈世界末日〉和90後小說作者洪昊賢的〈潛行〉,各自以不同取徑,以文學創作回應末日的諸種面相。末日大概是人類不能逃過的命運,但林超英在專訪裡斷言拒絕袖手旁觀,只因身為大自然生物的一份子,努力掙扎求存也是我們的責任。在此躁動時代,末日感油然而生,在這漫長黑夜裡,但願我們一起做個守夜的人,守護我城。