白雙全《噩夢牆紙》新書發佈專訪:打破輿論世界 找抗爭與藝術之間的平衡

二零一四年末,你在怎樣的混沌中度過?

白雙全躺在家中的床上,開著網台,聽毓民鬧人聽到不想再聽,就去聽翁靜晶的鬼故,在不屬於這個世界的驚慄中,尋求庇護。

那是雨傘運動結束後,藝術家白雙全開始創作新書——《噩夢牆紙》前的日子。

在書中,翻到後面,你會看到,一年後,白嘗試好好重新整理自己:他用整齊的Excel表記綠自己的每日活動,一切都變得可量化、可拼湊,像俄羅斯方塊。深橙色所標示的,是他的創作時間,像夕雲,時而集中,時而分散;恢復的過程反覆無常。

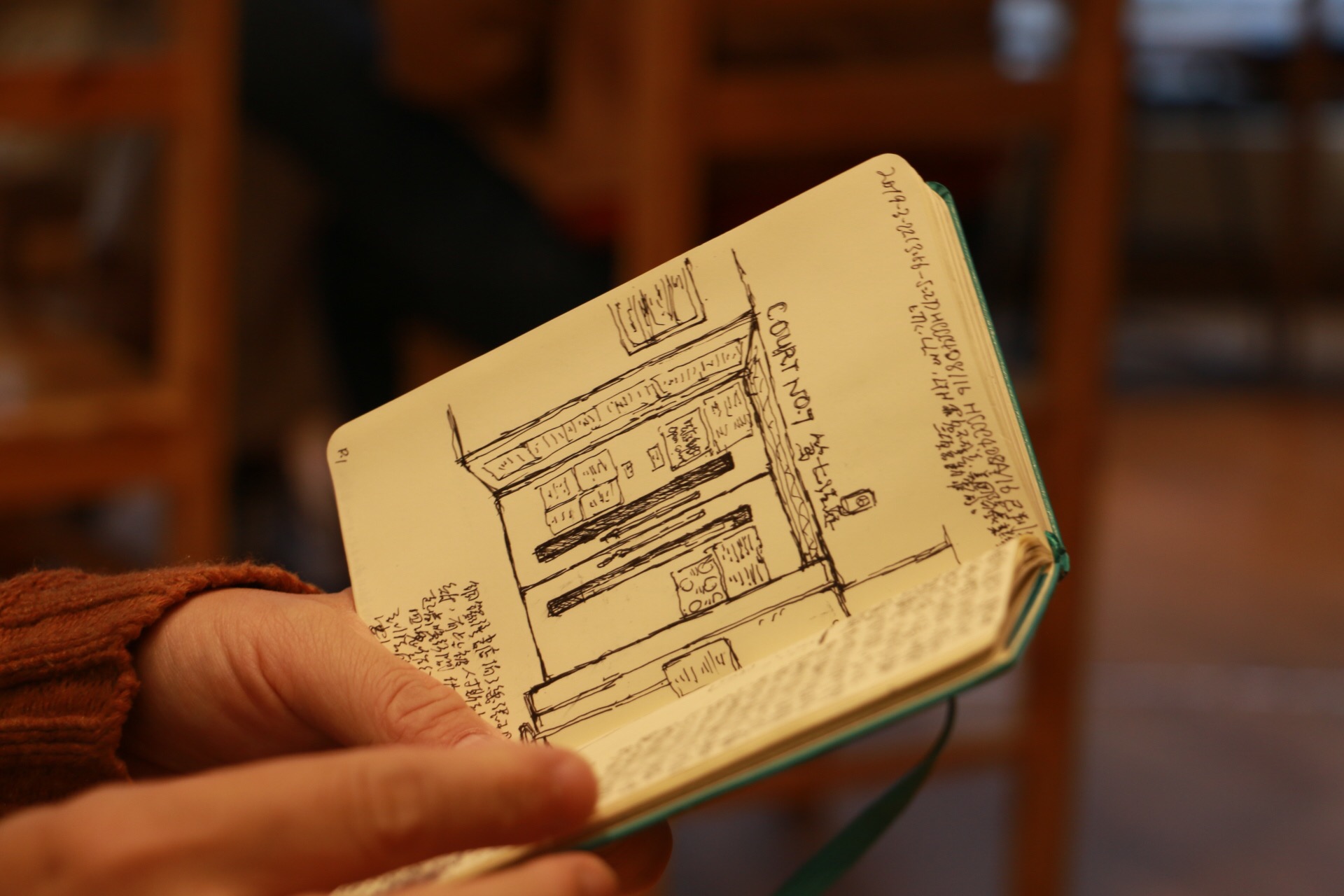

偶然一次聽審,讓白找到了一種穩定的復原方式。他開始頻繁地進出法院;面對漫長的審訊,他忽然能靜下心來,翻出帳本,在公眾席間放鬆意識,潦草塗鴉,任由一個個符號浮現紙上。

漸漸地,白雙全走出了公眾席。他為某被告寫求情信,法官卻問他搞的是甚麼藝術——有過雕塑般的作品卻不是雕塑家,畫過畫卻不是畫家。制度對藝術的疑惑,難得如此直接而赤裸。

白把在庭上畫的符號整理、編製成象徵著滲透的牆紙,和過去蒐集的素材放在一起集結成書。透過並置閱讀,這些牆紙重現了一段醞釀了四、五年的體驗。

「直至6月9日前,我都覺得自己在做一件很大的事。」白說。「我覺得6月9日以後,呢本書可以掉咗佢喇。」

在需要鬥士的當下,作過去的守護者,意義為何?仔細地閱讀的話,會發現,有些所謂的過去並沒有過去。

「(反送中運動)突然爆發的時候,其實會感覺到,大家一直以來隱藏了很多想法。而過些想法在日常的狀況,是沒有辦法觀察到的。」

以緊密的圖像語言世界 保存一段時空

所以,這些牆紙變相是在過去四年的沉靜中,鑿了一個洞,穿透日常。

《噩夢牆紙》封面的符號是在某日暴動案的審訊上畫的。白雙全在隨身攜帶的筆記本上任由HI-TEC-C 0.4原子筆——那是最適合的粗幼——隨意劃動,很快便描出黑色的形狀,又用黑色的形狀逼出白色的形狀。後來,這成為了全書最重要的「封印」之一,名為「黑河騎士」。

「畫著畫著,我見到圖像之間的關係。」白用手指示意。「(整個黑河騎士的符號)像一座石山,自然地起角。山內有山——這座白色山的小山頭被剷去,是一個平頂山。山上面有半個月亮,月亮對面是一個太陽——那是夜晚的太陽。太陽和月亮中間又是一個側面,旁邊有一個仰天嚎哭的婦人。這是一個完整的、潛意識的內容。黑白色又分別有可以解讀的部分。如果我遮住某部分,你會發現很像一隻鳥騎著一匹馬。這是一個心理反映︰我覺得他們(被告)未來將很悲慘。雖是是叫「義士」、「英雄」(一隻鳥騎在馬上面),但這是一個很漫長的黑夜,他們在渡河,不知前方有什麼。」

白若有所思地用指腹摩挲圖像。當年,他總是在旁聽的時候放鬆意識,讓筆桿接手,自行滑翔。「這是想像和偶然產生的圖像。慢慢有些地方會捽耐啲,捽的時候會慢慢有一種厚度。除了是圖像紀錄,這也是時間紀錄。這個紀錄對紙本身的物質性構成了一種轉化——它變成了一個半立體的浮雕。我的手去摸的時候,已脫離了光是寫或想像的經驗,而是一種觸感的經驗。Healing(治癒)是直接feel到的。」設計師聽了這個想法以後,便選擇用了硬皮封面,做了一個可以摸的圖像。

《噩夢牆紙》收錄了牆紙圖案的原手稿、圖案背後的故事、封印、聖物、書信、白雙全在療傷過程觀察自己的時間表等。雜亂和檔案式的呈現相互交錯,秩序若隱若現,像白雙全本身的精神狀態一樣。

「四、五年間,我和很多香港人的情況都很似,個人都係一個比較混亂的狀態。夾雜兩種狀態啦;混亂、需要整理、混亂、需要整理,環回往復。」

白覺得,這本書有三、四種閱讀方式。「一開始,其實你不會知道自己在看什麼;再看下去再多了一點故事,便開始慢慢理解這些圖畫是甚麼。這本書是要花時間去讀的。摸出輪廓以後,又要再慢慢來回地看。你會看圖像之間的關係、圖像本身、文字故事、故事中牽涉的一些社會事件、相片中找到社會事件的關係,慢慢構成一個我經驗過的、相當複雜的紀念和回應。」

對白來說,圖像本身的語言,其實正建構了一個很深刻的世界。他笑言,就算連他自己,也還未看完這個世界裡所有的涵義。

基督的新婦、象徵出賣的雄雞、羔羊、白熊體內的殉道者⋯⋯白雙全透過對圖像的詮釋,保存著一個時空。「這是個很緊密的圖像語言世界。雖然你聽我講的時候很像亂噏,但其實它有內在邏輯。有一套甚麼在說話。我在每一個章的開首都提供了編碼(code)和編碼解讀(decoding),主要解釋頁碼的關係。但更加深的那一層編碼和編碼解讀,是指通過某些符號去解讀另一些符號。」

「黑面的法官」分別在重奪公民廣場案和蠔涌爆炸品案中出現過。這隱隱和因為旺角事件而潛逃台灣的少女的那段話相呼應——「其實在我內心,我早就已經不再相信香港有法治。審判,從檢控到起訴,徹頭徹尾就是一種以司法制度為手段,對香港社會運動的的鎮壓⋯⋯」

當時,潛逃驚動社會,如今已有超過二千人流亡海外。從在法院畫畫到出書,白對很多事情的看法都已變得不一樣。潛逃少女對香港司法的質疑,讓他一度掙扎過。「因為在(法院)現場聽,我覺得個制度都相對健全。」白回憶——法庭明淨的空間和開放的答辯營造出一種虛假的太平。「但他們(潛逃的抗爭者)完全不相信有公平審許訊。現在看見警察隨便拉人就告暴動、又發生721的事及種種不公平,你會明白他們為什麼要走。」

那時候,白為女孩創作了「天使跟少女的對話」。圖中,天使說的話變成了少女的眼睛,深稠如墨,如乾凝的血淚。

誠心接觸創作對象 「剛好在今日,我是我,你是你」

在某暴動案的審訊上,有被告上前説知道他是藝術家,「讀書時Miss在課上介紹過」。命運的牽扯忽然變得如此誇張。

白雙全在審訊後主動去跟不同案件中的抗爭者聊天、吃飯。這種人際網絡的建立,是他這件作品的另外一個最重要的面向。他們不僅是作品的骨幹,也將永遠成為白雙全政治想像以及人生的一部分。

「親身去接觸和電視上看到當然很不一樣,印象完全不同。」白指向書中一頁旺角事件的有線電視截圖。「這片段我一早看過,這是其中一個鏡頭。那是在亞皆老街和彌敦道交界,抗爭者在向警方丟雜物。這裡出現了一個人——」他指著某個非常朦朧、一開始根本無法察覺的身影,「——這其實就係我後來去聽審認識的其中一個人——華仔(鍾志華)。」

白雙全當時並沒有為意自己看過相關的片段,只是與華仔接觸,慢慢地了解他的身世、在事件中的經歷後,再去翻查資料的時候才發現,華仔曾出現在自己的影象世界中。

「認識他之前,你的重點是放在差人和示威者的對峙之間,認識後就會留意他走的路線。他經常走近差人又離開。這僅僅一、兩秒的動作提供了很多的思考空間:點解佢要走近差人,咩都冇做,又為何要走開。」

白強調,在大型的社會事件中,人容易被輿論世界龐罩。而更深入地進入這個世界、去接觸這個世界的本源——牽涉在事件內的人物——反而能打破這個無形而牢固的鐘罩。

「輿論世界會令你的腦海裡產生一種主導的印象。這種印象在日常是跳不開的。但在我這樣的閱讀過程中——去了法院、認識一個人——以後就像解開了一個空間給我,讓我重新進入和觀看這件事,對於我能夠再重構對這件事的看法,我覺得是起了很重要的作用。」所以他想把這種心情和其他人分享,「在這本書中我也想把這種經驗和作用,細細碎碎帶出來。」

不過,在作為人的關懷和藝術創作之間,要怎樣取得平衡?白雙全把和入獄的抗爭者Z之間的書信全都收錄在書內。對於這種做法,白雙全坦蕩地表示心裡並沒有抵觸。

「我是問准了Z才用他的書信。我們都覺得合適,因為他能為有相同經歷的人帶來一種安慰。」

直到現在,白和Z也仍然保持聯絡。「我一開始不知道要跟他講甚麼,安慰的話他已經聽過很多。只能以最真摯的方式展開話題。我說,不如我畫啲嘢野畀你睇。他看不懂,但又會抄下,和我分享。」白笑笑。

「Z和我有些重疊的地方——他是一個很虔誠的基督徒,他對苦難的想像和我以前在教會學習的很像:人在這個世界就是受苦,因為上帝預備了你受苦,受苦以後會給你一個解釋。這就是你的希望。我們在這一方面可以很深刻的交流。又例如是親子關係——他後來對兒子覺得歉疚,開始埋怨自己做過的事情,由義士變成覺得自己很失敗的這樣一個角色。我也和他說我兒子的交談內容,我在信仰裡過去的追求和失敗,然後透過藝術語言去溝通——他從前受過音樂訓練——我們能夠分享。」他們以不同的藝術語言溝通,卻一樣能心領神會。「我叫他看畫,他教我聽歌。」

即使如此,白從來沒有把任何接觸過的創作對象當作一件藝術品來看待。「剛好在今日,我是我,你是你。當我在你這個位置的時候,也很想有一個這樣的人出現,給予我支持和安慰。」

《噩夢牆紙》是一種非常個人的集體創傷

這一本書是白雙全的情緒紀錄,也是他的療傷過程。大型的社會事件之所以能帶來創傷,是因為它能帶來巨量的資訊與輿論,將人淹沒、洗刷成整個巨大系統中的一顆螺絲。因此療傷的意思是,重新在這個世界上看到自己的身影。

「如果在混亂的世道中能保全自己全身而退,我會覺得這是一件很鼓舞很美的一件事。你能讓人看見,我們依然是一個獨立的個體,雖然我們經過苦難,但我們的意志仍然更堅定。」

因此《噩夢牆紙》所體現的,是一種集體創傷,也是一種非常個人的集體創傷。白雙全用自己成長中曾有過的習慣,重新建立個體意識——他開始把每天做過的事情記入Excel表。「我中一、二的時候開始『翻教會』。教會風氣很嚴——夏令會的時候,行程排得很密,就每天都寫時間表。後來十多年沒有寫了,這次卻是靠時間表把個人『push翻上嚟』。」

白看著那堆被硬生生塞進整齊格子裡的紛亂顏色。「當時不寫真的不知道自己做緊咩,同埋你寫了好似對自己有個交待有做過嘢。覺得自己有一種整齊的狀況,但個人其實好亂。」

在抗爭中做藝術 「只要真摯地做好自己的本分」

藝術需要時間,社運最無法給予的就是時間。雨傘運動進行時,白雙全正經歷著一段創作上的空窗期。每一晚,他都會去旺角走走。

「我覺得是觀看角度的改變,令我沒有辦法再以那種方式去創作,因為我以前的創作是需要很強烈的抽離感來進入這個世界。」例如把菲林每格的接駁黑位都剪出來,例如去某地鐵站等待知道某個認識的人出現。「但在抗爭現場我不想抽離,反而是會想自己怎樣有同一個beat。」

現在,白能運用創作噩夢牆紙的經驗來好好地處理自己在反送中運動的情緒。「我覺得自己靈活了。在法院畫這些圖畫,其中一個作用是幫我調節,情緒怎樣放和收,已做到很嫻熟,所以面對事件的慢慢升級,我還能用收放應付,例如要睇幾多嘢,要點樣表達出來,我覺得還處理到。不過,7月1日後,真的慢慢開始頂唔順。」

但今次運動的長期作戰準備和反擊性質,讓白感到較容易自我調節。「現在就是人哋打到嚟,你唔抵抗,冇可能。有心理準備是很不一樣,如果預了係幾年時間,可以想想錢、工作怎麼分配。」

經歷過這些年的社運,白開始能將自己的藝術歸納為一種後設的創作,在無力感中找到了屬於自己的平衡。「我未開始旁聽(反送中運動相關的)審訊,因為我的意志主要在抗爭現場。參與(抗爭)的時候我不需要當自己是藝術家。好像上個禮拜我發表一件關於周梓樂的作品,我也是經歷大家一起出殯,一起去尚德現場來拜祭,很悲傷。但我做多少少嘢,通過創作令到件事stay得耐啲,多一個層次。因為有種反擊的意識在,所以現在的創作狀態似乎比起五年前好得多。」

但創作空間呢?創作空間的寬度,就是喘息空間的大小。儘管各式各樣的文宣陸續出現,白雙全卻覺得,我們的想像空間縮小了。「因為我們想集中做一些很強的事情。例如我們現在有很明確的對抗對象。媒體上面的照片,就是你唯一可以想像的。」

想像空間的縮小,便會導致人們的包容性變低。「你現在要我去認同一個到警署團契講愛和救贖的牧師,我認同唔到啊。」白雙全笑說。「我只會覺得你很虛偽。中間應該是有空間認同得到,但我真的無法認同。」

他開班教學,以實習生形式,把自己所相信的傳遞給他人。雖然曾經絕望過,白雙全從來沒有想過要停止相信藝術。

「其實未來運動越來越長的時候,我們需要更多多元的事物;的確,這些事物有時候會拉散力量,但是它可能會拉多了嘢出來,在運動快死的時候,提供一個轉化力量的空間。就像一開始唱《願榮光歸香港》和拉人鏈,有人會將這些事定性為『左膠嘢』。但老實說如果沒有這首歌,有沒有可能撐咁耐?我覺得藝術的創作在這一層就是——你做咗先啦。你不知道會有甚麼效果,只要真摯地在你的崗位做好自己的本分,即使沒有即時有效果,也許會在其他位出到嚟。」

經過多年掙扎,白現在已非常清楚自己藝術的價值。面對將社運相關的藝術視為「消費」的這種聲音,白並不置可否。那是他對自己的創作的自信,也是他對整體社會的信心。

「不要介意別人講甚麼。你做的時候是真的,那就是真的。你消費了這件事,都可能是真的。但係我們有時候將「消費」這個字定義得太mean。甚麼叫消費?在Facebook分享一個人被打爆頭的片段,然後有100個讚好,是不是消費?這視乎你的心態。如果我的心態是出於這種痛苦需要更多人知道的時候,多少讚好也不關我事。」

「我覺得我們搞藝術是為了讓大家睇野更闊。我們也應該包容其他人,在創作的時候有更多語言去用。」他又回想起華仔在聽見自己所寫的求情信內容時落淚的消息。「我覺得《噩夢牆紙》這個作品到這邊,已經足夠了。」

在奧斯威辛後,寫詩也許能是溫柔的。白雙全說,去旁聽的時候,多時只有他和一個阿嬸。也許,這個世界有太多事情只讓一個阿嬸聽了去。

「這是一個小小的體驗的總結吧。」白雙全語氣淡然地概括這本書。畢竟,人類無法把記憶重新活一次,那就必須找出新的方法記住它。