是「for the people」,也是「for people」——讀《不離地藝評》有感

初得悉何慶基先生的《不離地藝評》剪報集將出版,筆者不由得感到一陣安慰:當時還未讀過內容,卻已因為「不離地」這三個大字,旋即感覺到被接納的溫暖——這本書似乎非常渴望得到我的理解。這本書不離「地」,只為親近「我」,一個「地面上的人」。

但我也很快意識到,急於確立自己的某個身分,往往是為了抗拒另一個身分。我渴望自己是被這本書親近的人,並不代表我就是。

過去,我曾在藝術機構工作,當時雖亦厭惡部分藝術寫作不必要的艱澀和自我沉溺,但某程度上卻開始熟悉、並不得不進入這套秩序——甚至開始生出一股莫名的體諒。因為,如果不是以這樣的語言,我要怎樣理解某些作品?如果不以「表演成為事件(the performance becomes an event)」、「空間和形態的微妙關係(enigmatic relation between space and forms)」這樣的語言(1),我要怎樣理解小野洋子的《Bag Piece》(1964)?如果不以「容許論述介入的開放式空間(an open sphere for discursive interruption)」這樣的語言,我要怎樣理解瑪莉娜阿布拉莫維奇(Marina Abramovic)的《Imponderabilia》(1977)?如果不以「關係美學」(relational aesthetics)這種語言(2),我要怎樣理解 Rirkrit Tiravanija 在 2001 年煮的泰式湯(3)?

人們說藝評「離地」,多指其內容難懂、不通俗,滿目盡是何慶基先生所說的「不著邊際的詞彙」。但「難懂」不一定是因為艱澀,而可能是因為某些藝術語言模糊了我們理解事物的指標,令我們無所適從:作為非藝術從業員,我們未必一下子能分辨到,到底甚麼是普通的煮飯、甚麼是「event」;到底甚麼是普通的派對、甚麼是可以促成 deliberation 的派對。而概念藝術的出現更是催化了這種現象——藝術與本文理論的結合變得越來越緊密,藝術越加依賴詮釋,令圈內自然地建構起一套不通於外人的語言。如桑塔格所說,這就像知識份子嘗試建立起另一個由詮釋所組成的影子世界(4)。

但「艱澀」是一種錯嗎?說回我先前所提及的那種「體諒」之情——我不時大膽地想,藝術語言只是另一種專業語言,正如每一個行業與學科都有它的行內話。當一個學科的理論體系越趨複雜的時候——新的形容出現,人們又在形容周圍建起新的理論,然後又建立新的理論反駁舊的理論,如普羅大眾還未熟知殖民,業內已在說後殖民——裡面的人便無法不這樣溝通。當年在某藝術機構中工作,開會不時變成打啞謎,沒有人需要為自己的工作辯解,因為人們的道理在自己建立的語言場域裡都無懈可擊。我至今仍無法測度這到底是好事,還是壞事,當年只能懷疑人生,並透過會議室寬長的玻璃往下看,看街道上的行人買馬、買生煎包,想著,或許我們注定和街道上的人產生隔閡。

畢竟是誰說這藝術為所有人而作?是誰說這藝評是為所有人而寫?如果驕橫地說,藝術注定比大眾走前一步——如當年印象派不為人所理解,如當年概念藝術不如普普藝術受落——藝術評論為甚麼不是這樣?

但有一點是毋庸置疑的,那就是繼續批判「離地」現象的需要。因為在最理想的國度裡——而我們應寧願在通往該國度的甬道裡掙扎,也不要在穩紮在起點的平地,等待被運載到彼岸——書寫藝術的目的,最後都是為了更接近人。貼地,就是貼近群眾。書寫,最終都是為了被閱讀、理解。所以其實「離地」所批評的,不是艱澀的藝評,而是不尋求理解、不求接近人的藝術評論。

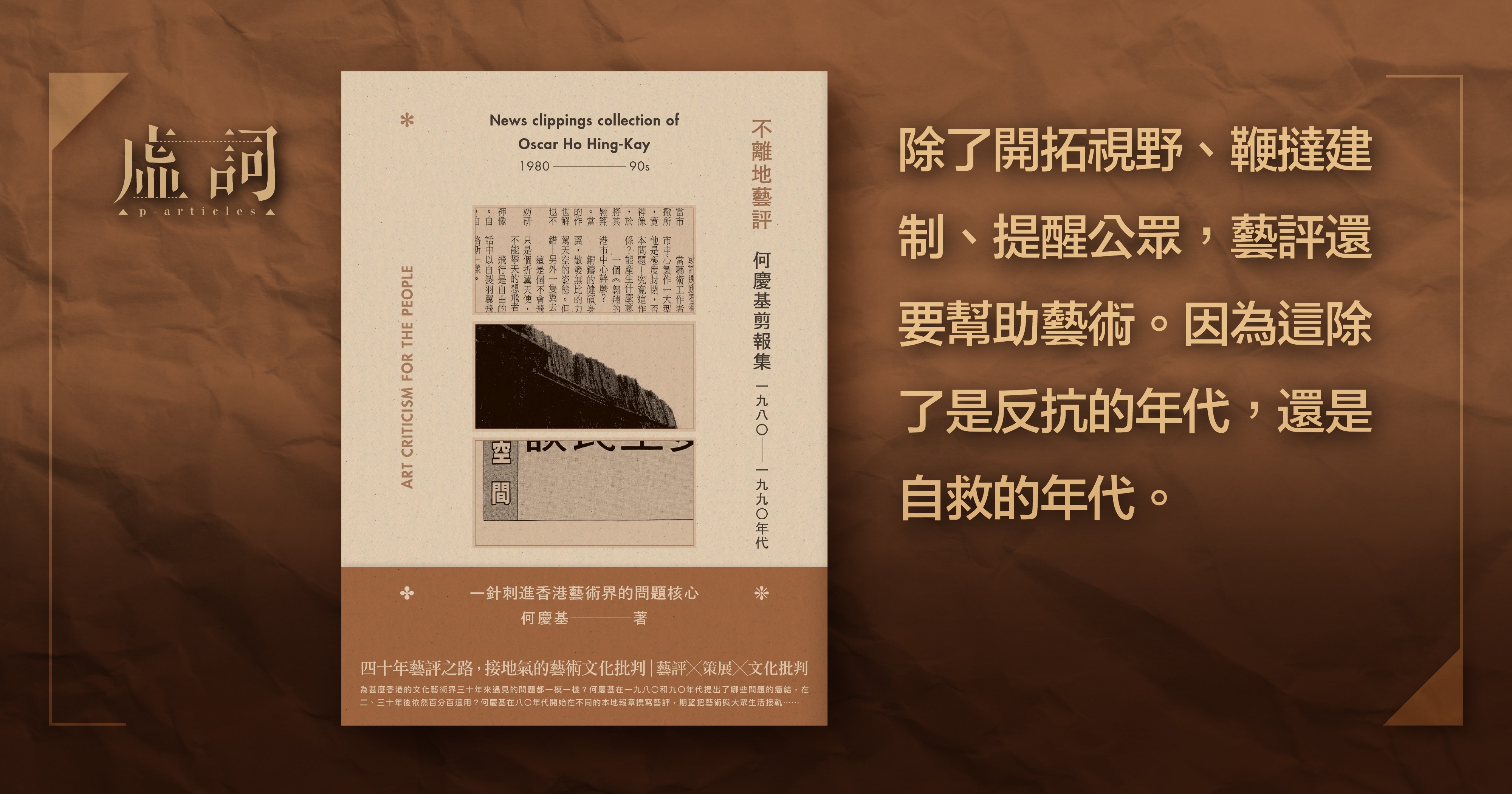

就此一點,何慶基先生的藝評就是很好的榜樣。《剪報集》從頭到尾都本著一種「為人而寫」的精神和風格,那不只是英文書名裡的「(Art Criticism)for the People(為人民)」,還是「for People(為人)」。何對藝術的觀察與批評,都是具體而明確的,都是為了傳遞而存在的。

以書裡的〈《中國現代藝術展》觀後感〉一文為例:眾所周知,1989 年的《中國現代藝術展》是中國現代藝術歷史上一個重要的里程碑,該展覽聚集了 85 新潮以來過百名藝術家的前衛藝術作品,又因其中一位參展藝術家肖魯對自己的作品連開兩槍導致展覽一度關閉一事,引來空前的國際關注。參考當時的其他評論,當中有對作品的哲理性進行深入分析的(5)藝評人,重點關注作品所表達的悖論,包括黃冰砅《轉盤系列》所展示的「偶然與必然」、充氣藝術將事物荒謬化後的「充氣和泄氣」之間;也有藝評人直面中國現代藝術於當時的不成熟(6),指出作品因為追求理論的晦澀而令「語義的無限加碼」,因而變得生硬。

這些評論同樣具有濃厚的批判色彩,但與之相比,何慶基先生的觀後感更傾向使用顯淺的語言,有力地點出問題所在,更顯耿直。何直接點出,新中國藝術明顯是因為難以繼續吞嚥傳統的保守藝術建制,「所以急於借用西方藝術以打破舊有局限」,是沿用了西方現代藝術「破壞者」的自我定位。透過這層觀察,何點出了「成熟的作品」和「不成熟的作品」的分野:「自行創立一種藝術體系,是外在權威消失、個人主義興起的自然產物,有時候也是對社會的抗議而走進自己設立的世界。展覽場上,走進自己的小世界、玩弄形式、表達自我的作品不少,但能建立一套形式、方法和思想的卻不多。」(7)放諸今日,這也是「成熟的文化」和「不成熟的文化」的分野,就如大南街可以把 Brooklyn 當作成長期的典範,但絕對不能把它當成自己希望長成的模樣。

藝評從來不是要提供答案,而是要提供新的觀賞方式,讓作品和世界的那道時而隱密的橋樑,更具體化。何慶基先生不是為了「不留情面」而「不留情面」,而僅僅是出於老實。前人的誠實能讓後人更清楚過去,並以之與今世作比對:例如在《三個諷刺》中,何指出當年西方對「星星畫會」有所吹捧,是因為畫會作為極權社會產物的本質。這種心態不只蒙蔽了作品本身的價值,也體現出西方社會對於「自由世界」這種價值的自我肯定和自大,這種批判放在今天仍然適用——我們不時以作品所象徵的價值來衡量作品本身,單憑作品的信息決定其好壞,在這種情況下,形式的意義是甚麼?又例如在《國際化的自我放逐》一文中,何指出當年的香港藝術家面對的窘境——他認為在歷史感薄弱的地方,藝術創作注定困難。沒有明確的文化本位,就沒有明確的發力點、沒有一個站穩腳跟討論世界的位置。有趣地,何將此現象形容為「自我放逐」。多年後,更有趣的問題來了:在 2020 年,香港的藝術家還在「自我放逐」嗎?

這些透過閱讀舊日藝評而衍生的問題,就是《何慶基剪報集》的意義,也是所有藝評的重大意義之一:它們嘗試形容時代、歸納時代、總結時代,好讓時代交到我們手裡的時候不是一團亂線,而已有被閱讀的準備。

不過,囿於書寫的時空和風格,這本剪報集也有它的局限。第一,這本剪報集所收錄的藝評多書寫大格局,如八九十年代部分香港、中國藝術家未能從模仿西方的潮流中求新的難題,又如公共藝術、香港整體文化政策,以及香港本位文化意識的缺失等議題。對於當今盛行的概念藝術和行為藝術,以及與這些藝術相關、常予人「凡人不得觀其堂奧」之感的獨立作品評論,此書則未有太多著墨。

何慶基先生在書中提及的「由官僚去搞藝術注定失敗」論,多年來在政府牽頭的項目中得到反覆驗證之餘,亦越趨複雜。不論是西九文化區的發展爭議、還是屢將香港藝術家邊緣化的 M+、還是反過來令本地藝術家捱貴租的「起動九龍東」項目,以至由馬會主導發展、平日乍看 liberal 但關鍵時刻還是不敵政治審查、在社會運動激盪的時代設前中區警署建築群歷史展覽,卻對現世毫無表露批判與反省的大館,以及國際大型展覽的進駐所造成的藝術商業化......現今的香港藝術生態格局,並不完全透過《剪報集》中的早年視點可以理解。

但何慶基先生對鞭撻政府、建制的堅持,則適用於任何年代的香港。這種藝評人的反抗精神,亦在編輯《剪報集》的資深藝評人梁寶山女士身上有所體現。梁素以辛辣尖銳的行文見稱,近年更出版《我愛Art Basel 論盡藝術與資本》,深入審視「百貨公司」式的大型藝術展覽如何影響大眾對於藝術的觀感,以至藝術的內在價值。不過令筆者印象尤為深刻的,是梁在大館初開幕期間,於《端傳媒》上的評論文章《去大館打卡?你闖入了香港保育官民之爭的艱難戰場》。在建制操辦的藝術空間面前,在以「活化」為名的美好藍圖面前,那篇評論來得如此快、如此合時,幾乎是以一種急忙的姿態,提醒公眾其背後可能被隱去的敘事。那種熱切和責無旁貸,如同在人數稀少的拔河一端猛力一拉,才不至於被另一端牽著走。那種渴求人民思想能自主、藝術才能自主的精神,與何慶基先生的剪報集同出一徹。

除了開拓視野、鞭撻建制、提醒公眾,藝評還要幫助藝術。因為這除了是反抗的年代,還是自救的年代。何慶基先生的剪報寫於一個網絡還不算很發達、獨立展覽空間還寥寥可數的時空。但到了現在,除了傳統展覽空間以外,一些規模較小、更能支持新晉藝術家的展覽空間如 Hidden Space、Parallel Space 亦逐漸林立,除了辦在傳統的「white cube」,展覽亦逐漸「游擊化」、遍地開花,可以辦在獨立書店,也可以辦在咖啡店,可以辦在藝術酒店,也可以辦在雜貨店,可以辦在文獻庫,也可以辦在網上。有了更蓬勃的空間和藝術以後,我們也需要更蓬勃的藝評來延續空間和作品,進一步建構更健全的藝術圖景來。因為這除了是自救的年代,還是講求共生共存的年代。

(1)Por Vanessa Vargas, “Memories from the bag”. 全文見 。http://backroomcaracas.com/escritura-expandida/memories-from-the-bag/

(2)Seán O Sullivan, “Marina Abramovic and the Politics of Power”. 全文見 https://seanosullivan.ie/imponderabilia/。

(3)此指作品《Untitled 2001 (the magnificent seven, spaghetti western)》(2001)。

(4)出自蘇珊 • 桑塔格的《反詮釋》。

(5)劉驍純,〈峽谷與機遇——《中國現代藝術展》觀後〉。全文見 https://cdn.aaa.org.hk/_source/digital_collection/fedora_extracted/34779.pdf。

(6)徐虹,〈沒有昨天的今天——《中國現代藝術展》有感〉。全文見 https://cdn.aaa.org.hk/_source/digital_collection/fedora_extracted/43459.pdf。

(7)何慶基,《不離地藝評——何慶基剪報集》第 57 頁。

編按:受字數所限,文章標題經過刪改,原題為「是「for the people」,也是「for people」——讀《不離地藝評——何慶基剪報集 (1980—1990年代)》有感」。